MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

JAMコンベンション出展

/☆Go Back☆/

8月も後半、もう夏休みもあと少しですね。台風も来ず、雨もほとんど降らず、炎天が続いています。月刊A&Bレポート8月号ですが、今月は、コンベンション一色で、ほとんど営業をしておりません。

8月の11〜13日に大阪でJAM国際鉄道模型コンベンション(今年は第7回、於:大阪インテックス)が開催されました。昨年は東京だったので、広報部長のフィアットに載る荷物ということで、ほんの少しの出品でしたが、今回は、モビリオを運転して社長自ら運びました。荷物の量としては4倍近くあったかと思います。

メインは、このコンベンションに照準を合わせて製作した14号機Popinjayでしたが、欠伸軽便鉄道掲示板でリアルタイムに製作過程をご報告していますので、これをご覧になっていた方には、「ああ、できたのね」くらいのものだったでしょう。走行シーンはビデオ放映とし、実際に運転して展示をしたわけではありません。

コンベンション体験は3度め、参加は2度めです。沢山のモデラの方と交流ができました。ネットだけでなく、ときどきは顔を見て話をして、実物を触らせてもらうのも良いものですね。

今回使用した写真のいくつかは、コンベンションのときにボランティアでお手伝いをしていただいた方々からいただいたものです。この場を借りて、感謝。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできますので、ご活用下さい。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。かなり活発に書き込みをしているみたいですのでお見逃しなく。それから、鉄分は少ないですが、社長が毎日書いている日記「MORI LOG ACADEMY」もあります。

<さすがに8月>

まあまあの暑さになりましたね(負け惜しみか)。雨が比較的少なく、炎天が多いため、一時よりも緑が減っています。枯れてしまったものも多いですが、自然の摂理、しかたがありません。

ガレージ駅の様子を書斎の窓から撮影した写真です。左の端に給水塔があるのですが、朝顔が蔓を伸ばして被さるようになっています。右は床屋さんのくるくるスタンド(勝手に命名)があって、駅らしい雰囲気を醸し出して(ぶち壊して)います。

<細かい工作>

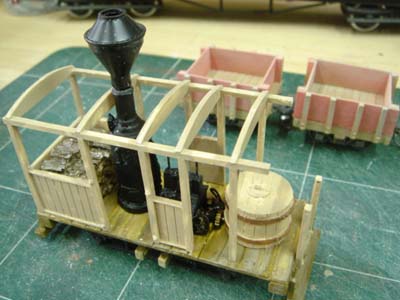

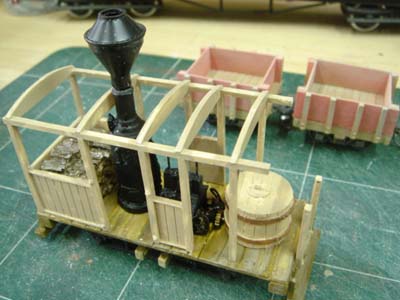

On30のクライマクスのレジンキットです。下回りはバックマンのメンテナンスカーを使います。一部だけドロップのメタル部品がありますが、ほとんどはレジン。瞬間接着剤で組み立てました。

クライマクスという蒸気機関車の一種です。ギアード・ロコといえば、シェイ、クライマクス、ハイスラが三羽がらすです。ただ、一般人の目には、これが蒸気機関車だとは映らないことでしょう。ボイラは縦型になっていますし、エンジンは中央のキャビン内にあります。丸い樽みたいなのは水のタンクです。アメリカの森林鉄道で使われた、かなり古いタイプのクライマクス。

そのクライマクスの屋根が組み上がったところ。ダイヤモンド型の煙突が飛び出しています。このように、先が太くなっている煙突は、その部分で煤や燃えかす(火の粉)を除去するフィルタを装備しているわけで、つまり、燃料として良質の石炭以外のものが使われた証拠です。この機関車は薪を焚いたようですから、これが大きいわけです。イギリスの機関車には、煙突がこんなに太くなっているものが滅多にありません。石炭が良質だからです。黄色の機関車は、同じメーカのレジンキットを組んだもの。

イギリスのガーデンレールウェイ・スペシャリストから購入したレジンキットの信号所です。色を塗ったあと、窓枠をプラ角棒で作りました(キットに入っているものが途中で足りなくなって、タミヤ製を使いました)。コンベンションにも持っていくことにしたので、パソコンで駅名板を作って貼りました。16mmスケール(1フィートを16mmにするの意。約19分の1)だと思いますが、少し小さめですね。手前は以前に組んだキットの無蓋車。人形は模型屋さんで買ったもので、16mmスケールにも、Gスケール(25〜20分の1)にも大きすぎ。

これは、On30のガス・メカニカル。バックマンの製品に、他社のディテールアップ・パーツを取り付けて塗装をしたもの。太陽光で撮影すると本ものっぽいです。フィギュアはプライザ製だったと思います。後ろの貨車は、サイドダンプ・カーですね。これもキット組み立て品です。

<他社からのおたより>

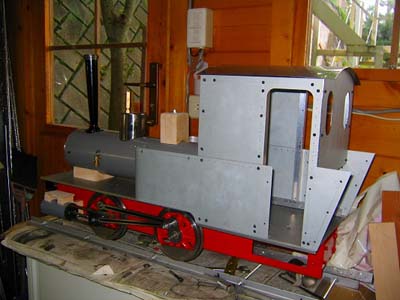

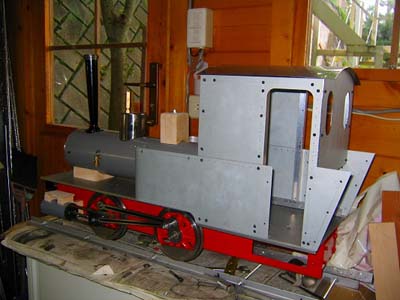

木内氏が製作されたコッペル風機関車。実は、動力はなく、ユーレイ(貨車や客車に動力を入れて、機関車を押す模型を示す呼称)なのです。ボイラは塩ビ管で作られていますね。でも、シャーシや動輪は本格的です。木内氏の会社がドイツで展示会をするそうで、そのときのディスプレィ用に製作されたものだそうです。役目を終えたあとは、改造をして、動力のある機関車に生まれ変わる計画もあるとか。

こちらは、佐藤氏の4-4-0ワシントンです。動輪のスポークが美しい機関車です。図面と鋳物を購入されて、部品を一つずつ作られているわけですが、写真を見ただけで、その正確さがわかる、という仕上がり具合です。煙突をどうやって作ったのか、質問をしたところ、2枚めの写真が届きました。この形を丸めて、リベットで組まれたそうです。言うは簡単ですが、なかなかできるものではありません。先日のコンベンションで実物を拝見しましたが、本当に素晴らしい工作でした。

星野氏の3.5インチのC59です。キャブの工作がほぼ完成したところでしょうか。これから、ボイラ周りになるようです。

関根氏のシェイも完成まで今一歩という段階ですね。煙突を削りだして作られたところのようです。このシェイは3.5インチですが、台車だけ5インチのものを別途作られる予定だそうです。そうなったら、弁天ヶ丘線でも走れますね!

<エトセトラ>

前レポートでご紹介したコンプレッサ・カーですが、マモッドの機関車でも試してみました。結果は、大成功、というか、速すぎ。マモッド製トラックのカーブ(たぶん、R=0.75m)だと遠心力で倒れてしまうほどの勢いです。もう少し力を絞らないと実用になりません。それくらい、マモッドの機関車が効率良く作られている、ということですね。

井上氏にリストアしていただいたビングのストークレグの運転もしました。このように、火を入れるのがもったいない骨董品価値のある機関車にも、このコンプレッサ・カーは有効です。こちらに対しては、ちょっと力不足。ぎりぎり、走らないこともない、という程度でした。このあと、コンプレッサ・カーのバッテリィを7.2Vから8.4Vに替えましたので、少し力がアップしたはずです。また、いろいろ試してみましょう。

イギリスのホーンビィの古い製品のようです。Oゲージの信号所なのですが、建物の中にレバーが並んでいて、それを操作すると、建物前面のアングルが動く仕組み。このアングルから、レイアウトのポイントへリンケージを伸ばせば、ポイント切換がここから遠隔操作できる、という代物です。おもちゃですが、凝っていますね。Oゲージの古いブリキ・トイも、徐々に集まってきました。そろそろどこかに広げたいと考えています(場所がないけれど)。

<JAM国際模型コンベンションに出展>

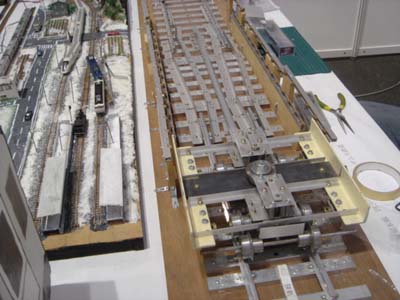

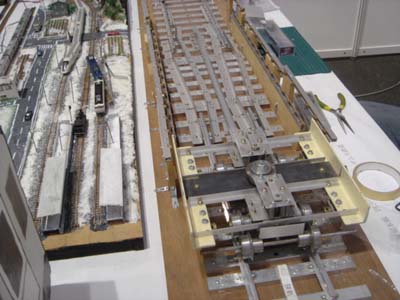

さて、いよいよ年に1度のコンベンションの当日です。前日から大阪入りしました。運び込むときは、スバル氏と長男S氏にお手伝いをしてもらいました。展示品は、5インチの半径50cmのエンドレスに14号機ポピンジャイとクレーン付き無蓋車。それから、庭にあった腕木信号機。作ったばかりの16mmスケールの信号所も飾りました。

5インチの車両をもう1台持ち込みました。10号機の単端カメラボーイです。エンドレスからダミィ・ポイントで引込み線を作り、そこに待機させました。手前には、昨年も展示した庭園鉄道ジオラマがあります。

ジオラマには、1/6スケールのAB20と黄色いナベトロ、その手前には、簡単ライブスチームのシャープナ号、コンプレッサ・カー、そして無蓋車と客車が並びました。線路は32mmと45mmのデュアル・ゲージです。

のんた君人形が駅長の帽子をかぶって立っています。このオーバオールも社長自ら裁縫したもの。小学校の家庭科以来。

2枚めの写真では、カメラボーイがエンドレスを走行しています。ちゃんとラジコンの送信機も持っていきました。

のんた臨時駅長を囲んでいるのは、当日のスタッフ(お手伝いの方)のための腕章です。6つ用意していきましたが、それよりも沢山のボランティアの方が来られて、大変助かりました。どうもありがとうございました。

<コンベンションで見た1>

欠伸軽便鉄道のブースは出口のすぐ隣でした。その出口から外に出たところの中庭に、5インチのトラックが仮設されていて、沢山のライブスチームが集合していました。見たところ、ほとんどがナローという珍しい状況で、好みの機関車ばかりです。あとで、わかったのですが、少し離れた方にもう1つライブスチームのトラックがあって、そちらがOSやアスター(1番ゲージ)の展示だったようです。メジャな2つが抜けているので、こちらが個性的な機関車ばかりになった、というわけです。

写真は、HP「ライブスチームの工作室」で製作過程が紹介されていたボールドウィンのB1タンク。木曽森林鉄道でも有名な機関車。HOやOスケールで10台以上持っているという好み中の好みの機種です。機関士のフィギュアも乗っていて、格好良かったです。どれくらいの半径を曲がりますか、とお尋ねしたところ、3mとのこと。うーん、弁天ヶ丘線を走ったら素敵だろうなあ、などと想像してしまいました。

オレンジのカブースが最後尾に連結されていました。少々長い気もしますが、そこがまた愛嬌があって可愛らしい感じです。とても似合っていました。

このボンネット型のレールバス、サイズが大きくて目立っていました。プロポーションも抜群で格好良いし、「ああ、これは良いなあ」と見とれてしまいました。ガソリンエンジンで駆動するそうで、あとで知ったのですが、下回りは木内氏が製作されたとか。例のグースと同じものだそうです(後述)。このレールバス、スケールは4.8分の1でしょうか。もう1台、未塗装の木製ボディを飾っているブースもありました。もう1台ある、ということですね(そちらも、木内氏の下回り利用とのことでした)。

赤いサドルタンクは、機種がよくわかりませんでした。フリーだと思います。サファイアよりはずいぶん大きいです。スィートピィでもなさそうです。四角い大きな窓が特徴的ですね。綺麗な塗装でした。かなり走り込んでいる感じです。

3.5インチのシェイが展示されていました。平岡氏の本に従って作られたものだと思います。素晴らしい工作で、美しい仕上がりです。普通に作ったら、なかなかこうはなりません。

<コンベンションで見た2>

さて、室内の展示です。個人のブースで、しかも比較的大きなものにしか目が行かないので、偏ったレポートであることはお断りしておきます。まず、広い展示スペースで、Gスケールの近鉄電車を快走させていた青木氏のブース。昨年は蒸気機関車でしたね。今年は、新作の近鉄とロケット号。近鉄電車は、架線を利用して、ドアを開けることができます。メロディ・ホイッスルも流れます。紙でできているんですよ。しかも走りづめですよ。凄いですね。

凄いといえば、2枚めの写真。小池氏の小レイアウト。45mmゲージの急カーブをもの凄く可愛らしい機関車が走ります。中間従輪によって、前後の動輪のステアリングを切らせる仕組みが凄いの一言! しかも架線集電。運転手が向きを変えるとかのギミックもあります。でも、線路も凄いのです。ダブルスリップとか、ちょっと普通の人には作れません。小池氏は、一昨年はあの3Dの天地無用のレイアウトを展示されていましたが、今年もやっぱりこれが会場一番驚きの工作でした。

両氏とも、詳しく知りたい方は、当HPトップからリンクのページへ行って探して下さい。2枚とも、走行中の写真なので、ぶれています。すみません・・。

こちらはご存じイラストレータの諸星氏のブース。いつもと違って、個人ブースではないな、と不思議に思ったのです。最初に見たときには、「あ、Tシャツを販売しているのだな」と考えたのですが、2度めにようやく気づきました。あの有名なレイアウトたちが販売されていたのです。すべて値段がついていました。60万円〜20万円の範囲です。最初に見たのは10年くらいまえになるでしょうか。ずっと憧れの作品でしたが、そうですか、売られているのか、とびっくり。でも、これは素晴らしいことだと思いました。とかく、こういったことには抵抗を示す人がいるものですが、絵や文章みたいにコピィができないのが模型、つまり1品だけの芸術品なのですし、芸術品だったら、値段がつくのが当然です。それでこそ一流なのです。海外では当たり前のこと。日本にもモデル・アーティストがもっともっと沢山登場してもらいたいものですし、それこそ、日本の模型界も成熟した証といえるでしょう。

実は、1日めに迷い。一晩考えて、諸星作品を1つ購入させていただくことになりました。さて、いったいどれ?

2枚めの写真も有名なのでご存じでしょう。大阪の桜谷軽便鉄道の15インチの機関車です。手前の緑のデキ3は新作のようです。写真では写っていませんが、パンタがよくできていました。中に乗って遊ぶタイプの模型です。奥にある蒸気機関車もバッテリィ+モータ駆動のようでした。蒸気機関車も在籍していると思いますが、そちらは重いから持ってこられない、というお話でした。このサイズになったら、もう模型ではなく、実物といった方が良くて、事実、15インチは世界最小のゲージともいわれているそうです。

星翔高校の機械クラブの展示。5インチと3.5インチで、車輪の幅を自動調整しながら、両ゲージの間を通過する台車です。かなりナイーブそうなメカでしたが、とにかく工夫と苦労の結晶であることがわかりました。良いですね、こういうの。嬉しくなります。やはり、コンベンションでは、こういったものが見たいわけです。拍手!

<佐藤&木内ブースinコンベンション>

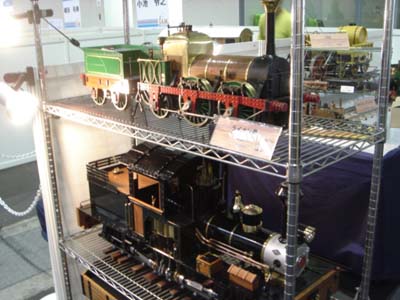

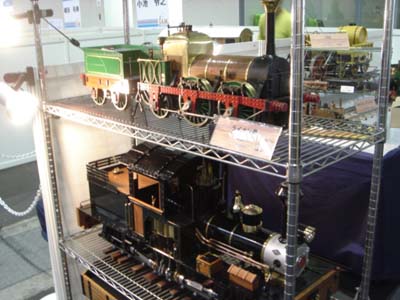

いつもお世話になっている佐藤氏と木内氏のブースです。大阪のモデラです。今回初参加ということもあって、注目の的でした。1枚めの写真は、上が佐藤氏のライオン号、下がA&Bレポートでもお馴染みの木内氏のミシカルTボイラのシェイです。ライオン号は、もう綺麗すぎて、個人が作ったようには見えないレベルです。神々しい感じ。

2枚めが、佐藤氏のロケット号。7.5インチなので、OSのロケットより一回り大きいのです。もともと、このロケットの方がさきに作られて、OSのロケットの開発にも佐藤氏は協力をしたそうです。こちらも非常に気品に満ちた機関車に仕上がっていました。20年もまえに作られたものにはとても見えません。手前にあるのは、3.5インチのティッチという小型機関車。これも佐藤氏の作品です。

佐藤氏の作品は屋外にもありました。緑の頸城のDB81は1/5スケールでバッテリィとモータで駆動。「とれいん」誌に製作記事が載っていましたね。

もう1つ佐藤氏製作の東洋活性白土2号機の協三です。こちらも5インチですが4.8分の1スケール。佐藤氏のブースにも1台展示されていました。2台製作されたわけです。これは実際に運転をさせてもらいました。重量感のある滑らかな走りっぷりでした。小さなパーツまでスケールに拘った作品ですが、運転の面でも工夫されていることがわかりました。

再び、室内の展示ブース。1枚めは、木内氏が製作途中のギャロッピング・グース。「コンベンションには間に合わない」なんておっしゃっていましたが、なんとキャビンはほぼ完成の域です。後ろにガソリン・エンジンを載せた駆動部があります(ここがさきほどのレールバスに使われているものと同じ)。シェイと一緒に並んだら、まさにアメリカン・ロギングの世界になるでしょう。

グースの後ろにあるのが、佐藤氏製作のモータカー。A&Bレポートでもご紹介している車両です。塗装が終わって、ほぼ完成。可愛らしくなりました。

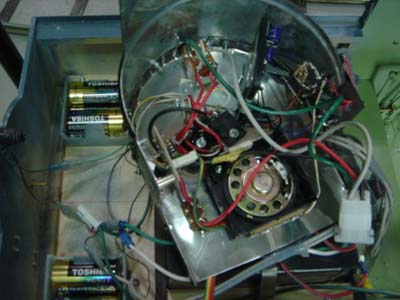

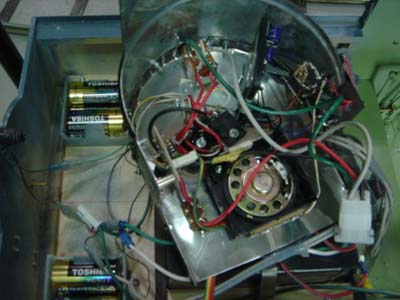

このモータカーはモデルニクスの動力車キットが使われています。裏返した写真は、ブレーキの機構を示したもので、これは佐藤氏オリジナル。非常にシンプルですが参考になるかと。

5インチで人が乗る車両では、脱線をしたような場合に、乗っている人が咄嗟に足を左右に出せるようなデザインが必要です(足を箱の中に入れてしまうのは危険)。重心の位置や、安定性などを考えると、デザインは簡単ではありません。この佐藤氏のモータカーが非常に良いお手本になると思います。これから作られる方は是非参考にしましょう。

運転しているのは、どこかで見た人ですね……。

<コンベンションで見た3>

こちらは、会場内でも、ちょっと異次元空間の様相を呈していたシャングリラ鉄道です。スケールとしては1番ゲージ(45mmゲージ、30分の1で、Gゲージよりは小さめのスタンダードゲージ)だったと思います。電車が快走し、中央には、ヨーロッパ型の機関車が並んでいました。どれも凄そうです。ちょっと見ただけで、「これは高い!」とわかってしまう、そんな正真正銘の芸術品。思わず、合掌して祈りたくなるほど素晴らしいモデルばかりです。1両が何百万、何千万の世界なのでは……。

これは台車と、それから制御装置の展示。いやぁ、凄いですね。人間が作ったのでしょうか、という代物です。宇宙人が残していった技術、みたいな凄まじさ。もう拘りに拘った職人の技、信じられないくらい個人的な趣味の極致ですね。溜息が漏れるばかりです。

オーナの原氏は、88歳とお聞きしていたので、たぶん会場へはいらっしゃらないだろう、と思っていました。ところが、半ズボンを穿いたおじさんが欠伸軽便のブースに何度か来られ、ビデオを片手に展示物を撮影していかれるので、ちょっとお話しをしていたら、それが原氏ご当人でした。もう、びっくり! え、88歳? 嘘! みたいな。ご子息かと思いましたよ、ホント。大変、失礼をいたしました。お見知り置きいただいただけでとても光栄です。お話によれば、Oゲージでは700両くらい、1番では200両くらいあるよ、とのこと。1両平均100万円と低く低く見積もっても、9億円ですね、とは言いませんでしたが、頭の中では計算しておりました。凄いコレクションです。たぶん、日本一でしょう。

そういうわけで、「ええもん、見せてもらいました」という大阪コンベンションでした。

<帰ってきてから>

実は、コンベンションの会場で、ポピンジャイのコントローラが故障してしまいました。機関車だけでR50cmを回っていたら、絶対大丈夫だったはず。また、無蓋車を引く試験もしていたので、これも限界ぎりぎりだったはず。ところが、展示のときには、この無蓋車の上に、工具入りのツールボックスを載せ、さらに完成したカタログもいっぱい積み込み、積載重量が増していました。ここが誤算だったのです。また、10周くらいは大丈夫、という試験済みだったのですが、お客さんの子供にせがまれ、あと3周、と欲張ったのがいけませんでした。原因は明らかに過電流です。

せっかく井上氏に作ってもらったコントローラでしたが、どうやらパワーFETが焼けてしまった様子。帰ってきてから、さっそく部品を買いにいき、交換しました。2SK1382というFETで、1300円でした。交換したらあっさり直りましたが、問題は、20Aのヒューズが切れなかったことです。2SK1382で30Aまで行ける、という設計だったのです。部品を壊すまえにヒューズが飛んでほしかった。15Aか10Aのヒューズに交換した方が良いかもしれません。今度壊れたら、FETを2つ並列にして、60A対応にしたいと思います。それとも、放熱板を大きくするか、ですね。

さて、ブースで展示していた腕木信号機も所定の位置に戻りました。レンガを2つのせてあるだけ。これで、台風でも一応大丈夫でした(今までは)。

<ポピンジャイ本格運転>

コントローラも直って、ポピンジャイがいよいよ本格的に弁天ヶ丘線で稼働です。今まで、コンベンションのまえに壊したらいけないとスピードも出さないで運転をしてきました。負荷もあまりかけないようにしてきました。もともと、2段減速2軸駆動の優れたメカを持っているわけですから、力強い走りをするはずなのです。

しかし、高速運転をしていたら、案の定、バルブロッドのネジが緩んで、途中で修理になりました。駄目ですね、こんなことでは……。でも、整備は欠かせない車両であることは確かです。あまり不具合が続いたら、サイドロッドとメインロッド以外は、取り外してしまうという荒療治もあります(もともとはそのつもりだった)。もう少し調整してみましょう。

やはり、こうして写真に撮ると、どこにいても絵になります。ボディをブルーにして良かったな、とも思います。重量もそこそこあるためか、なかなかどっしりとした走りをします。ホイルベースが短いので、ときどき左右に首をふりますが、それもまた小型機らしい感じ。

8月に車両を走らせるなんてことは、これまでなかったことです。7月よりは蚊が減ったかもしれません。メダカを池に入れたせいでしょうか(メダカはどんどん増殖しているようです)。ああ、早く秋にならないかなぁ、という弁天ヶ丘線でした。

<夏休みもあと少し>

石畳は眩しい白さ。ごろごろとトレーラを引いて、しゅっぽしゅっぽとポピンジャイが走ります。いつもの運転手君は夏休みでしょうか。社長が運転しているので、キャビンは無人です。

AB20&AB10の重連列車も出動しました。炎天続きで、リシマキアも少し元気がありません。でも、今日は夕立が来そうですね。そろそろガレージの中へ引き上げましょう。

/☆Go Back☆/