MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

レディ・マドキャップ初走行!

/☆Go Back☆/

4月です。さすがに暖かくなりました。前半は風が強い日が多く、花粉も飛びました。もう最高気温は20度にも達しています。ぽかぽかですね。このぐらいで止まってほしいものです。いずれにしても、庭園鉄道をやらないで何をする、という季節です。

工作は、珍しく機関車製作に集中していて、この1カ月はほかのものにほとんど手を出していません。これは弁天ヶ丘線の工場では極めて珍しいことです。また、ガーデニングは相変わらず盛んで、庭には花がいっぱいです。薔薇も大きくなったし、葉も広がっています。この季節の緑はとても明るくて綺麗です。

さて、今回のメインは、4/23に開催されたスペシャル・オープンディです。関東や関西からモデラが弁天ヶ丘線を訪れました。非常に楽しい一日を過ごすことができました。数々のイベントがあり、なにもかもがうまくいって、非の打ち所のないオープンディだったと思います。あまりに楽しかったので、写真を撮るのを忘れることが多く、少ない写真でなんとかご紹介しますが(あとから皆さんに送っていただいた写真を何枚も使わせていただきました)、楽しさが伝わるでしょうか。

上の写真は、その日の一コマ。レディ・マドキャップ(Lady Madcap)がスチームアップし、初走行に成功しました。安全弁から蒸気を吹き上げているシーンです。操作をしているのは星野公男氏です。大変お世話になりました。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログです。一般の投稿もできますので、ご利用下さい。また、「広報部ブログ」は文字通り広報部長のブログです。どちらもよろしく。ちなみに、鉄分は少ないですが、社長が毎日書いている日記「MORI LOG ACADEMY」もあります。

<暖かくなりました>

弁天ヶ丘線の沿線の花模様です。これは4月の初め頃の写真。1枚目は南庭園で、青い小さな花が沢山さいています。石畳併用軌道を走るのは10号機単端。珍しくタンク車を牽引しています。

2枚目は西庭園の花壇の横のカーブです。花壇の中には菜の花が背を伸ばしています。ポピィも混じっているようです。赤く見えるのはチューリップなのですが、完全に負けています。

<機関車製作工場1>

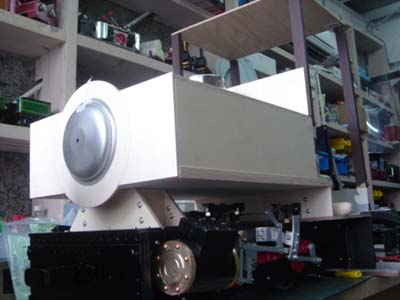

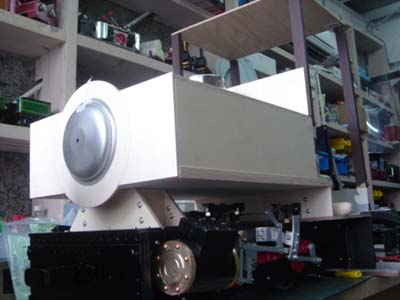

1月から作り始めた電動の蒸気機関車の製作状況です。最初の3カ月は下回りの製作でした。ロッド類が一番大変だったのですが、うまく走ることが前回確認できましたので、4月からいよいよ上回り、ボディの製作に移りました。こちらも、3カ月の製作期間を予定してます。1枚目の写真は、ネットで2000円で購入したシールドバッテリィです。このように横に倒して搭載します。5kgほどありますので、ウェイトとしても役に立ちます。

上回りは、ベニアで製作しています。フレームにはネジ止め。また、ベニアどうしも今のところボンドを使わず、ネジで固定しています。2枚目の写真では、キャブの柱が立っていますが、これは様子を見るための仮のものです。煙室扉には、100円ショップで購入した鍋の蓋を使います。サイドタンクが、ボイラ両側を包むタイプになります。

ボイラは上部だけが現れます。ここは当初、塩ビ管で作る予定でしたが、ちょうどサイズがぴったりのものをホームセンタで発見しました。材質はトタンでしょうか。スチールです。節があるので、ここをボイラのバンドに見立てて利用します。切るのがちょっと大変でした。サイドタンクの上面は左右繋がった一枚板で、この上に、ボイラがのっているだけですが、左右に板を張り合わせ、ボイラエッジが溝に沈むように見せます。

1枚目の写真では、煙突に塩ビ管を使っていますが、こののち、子供用のおもちゃのバットを利用することになりました(ボールとセットで100円でした)。ドームはステンレスカップです。1枚目がもとの形。2枚目の写真ではエッジを切り落としたのち、アルミのバンドを巻いてカーブを合わせています。

走り装置のチェックは前回しましたが、やはり、チェーンのたるみが少し多いのが気になりました。遊びがあると、サイドロッドとの干渉があるためです。チェーンは回すほど伸びる傾向にありますし。

そこで、写真のようなチェーン・テンショナを作りました。白い滑車の部分は、中央にボールベアリングが入ったプラスティックの車輪です。これを2つ使いました。2枚目の写真が取り付けたところです。これで、ロッドのクランクなどが緩むようなトラブルも減るものと思います。

<花でいっぱい>

地面を覆っているリシマキアが黄色い葉っぱを出しました。赤い万年紅葉も葉をつけました。プランタにはチューリップ。庭園中にチューリップが200本ある、との報告を受けております。

南庭園へ引っ越したモルタル製の工場ですが、このように花に囲まれて営業ができなくなっています。すっかり包囲された感じですね。たぶん、パンジィだと思いますが、定かなことはわかりません。

<機関車製作工場2>

引き続き、4月中旬の進捗状況です。コントローラのテストを繰り返しています。モデルニクス製のチョッパ式は、効率は極めて良く、高性能なのですが、低速でモータがキーンという音を発します。これが、蒸気機関車にはどうも相応しくありません。そこで、自作のトランジスタ・コントローラでなんとか動かそうとしているところです。しかし、低速連続運転では、パワートランジスタが加熱して、ちょっと危ない感じです。

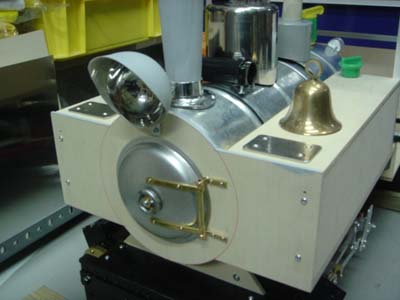

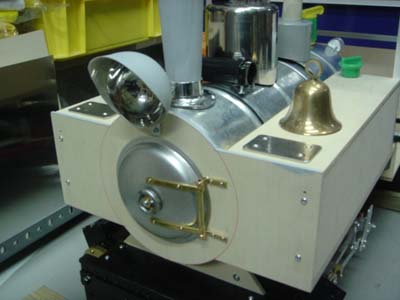

キャブの柱は、10mmのアルミ・アングルを使いました。4本立てて、上にベニア板をのせていますが、これは仮のものです。ドームは、ステンレスカップの後ろにもう1つ小さいものが。これはスプレィの蓋を使いました。ヘッドライトも取り付けられました。そうそう、煙突がバットになっています。既にサーフェイサを塗って、表面を整えている状態のバットです。

向こうに見える機関車は、ニイザキ・モデルエンジニアリングのコッペルです。新作機関車は、2フィートゲージの小型機を4.8分の1、あるいは、20インチゲージを4分の1にスケールダウンしたものを想定しているので、かなり大きいのです。煙突の高さは550mmくらいあります。ただし、ホイルベースは170mm。

キャブの屋根の梁を前後に取り付けました。ベニアで作ったものです。サイドの梁はアルミのアングル材です。取り付け部には、トタンを切って自作したL字金具を使いました。

人形をキャブに立たせてバランスを見ています。この人形は、身長として5分の1より多少小さめです。だから、子供が乗っている感じだと思えば良いでしょう。いよいよ形になってきましたね。

向きを変えて、後方から撮りました。ボイラの後部を作ることにしました。キャブ内へ伸ばし、これからバックプレートを作るところです。キャブは、後部と全部はほぼオープンにする予定です。工場の中で働く機関車をイメージしています。

この機関車はフリーですが、フランスのドコービル(Decauville)の小型機関車をイメージしています。ドコービルは60cmゲージのナローの総本山のようなメーカだったようです。写真を見ると、サイドタンクの上に、ごちゃごちゃと得体の知れない装備(給水ポンプ?)が載っていますが、このあたりも、参考にしたいところです。写真の車両は、キャブ前面には丸窓が開いているようです。サイドは鉄板を張っているようですが、よくわかりません。

<平常サービス>

AB20+AB10の重連列車が西庭園を走ります。AB20はデビューして1年になりました。この編成は1年間大活躍をしました。一番沢山の乗客を運びました。トラブルもなく好調です。

薔薇駅の薔薇は、順調に成長しています。乗り降りの際には棘に注意しなければなりません。レンガアーチの橋脚部にはチューリップが満開です。CGではありません。

お客様乗車中のスナップ。いやあ、春ですね、なんとなく。この季節の風景は基本的にメルヘンです。

<機関車製作工場3>

引き続き、4月後半の工作。バッテリィを中心に固定しました。乾電池が見えますが、これはヘッドライト用のものです。以前にも書きましたが、機関車はできるだけ前を重くした方が有利です。牽引することで、後部の車輪にも重量がかかります。この機関車はモータが前にあるため、かなり前が重いです。バッテリも、両動輪軸の中央よりはやや前に位置しています。

バッテリィの右に見えているのは、ボイラのバックボードの裏側です。スピーカが見えますが、LGBの機関車に付属していたサウンド装置を拝借して、こちらに取り付けました。石炭投入口から音を出します。サウンドはブラスト音のほかに、ホィッスルとベルが鳴らせます。それらのスイッチもキャブ内に付けました。

キャブの屋根はステンレスの0.5mm板で、曲げ癖をつけてからネジ止めしてあります。青く見えるのは防御シートです。

ヘッドライトは台所用品のおたま。ヘッドライトのカバーはペットボトルを切ったものです。煙室扉には、ハンドルや蝶番が取り付けられています。それらしく作ってみました。ボイラやサイドタンクの上にいろいろのせてありますが、なにか使えるものはないか、と試している最中です。まだまだ、製作は続きます。

<引き込み線工事>

西庭園の45mmゲージのエンドレスですが、引込み線を増設しました。ポイントはLGBの一番大きいものです(最近発売になった)。

白い木の部分が基礎の増設部です。引込み線にいるのはLGBのスチームトラム。このように、電動の機関車も走らせることができます(薔薇駅に100Vコンセントがあるので、パワーパックが利用できる)。

<スペシャル・オープンディ>

4/23にスペシャル・オープンディが開催されました。星野公男氏を団長として、モデラの方々が、我が弁天ヶ丘線を訪れました。関東からは井上昭雄氏、関西からは佐藤隆一氏、という超豪華メンバも。1枚目の写真で、左のベンチにいらっしゃるのが、井上氏と佐藤氏です。東西のスーパ・モデラ(スーパ・モデルではありません)がここ名古屋に! このツーショットは、滅多に見られるものではないと思います。

前日まで、日曜日は降水確率70%の予報でしたが、朝9時頃にぱらついたものの、オープンディ開催中は一滴も降りません。皆さん、晴男、晴女だったようです。木内夫人作の旬の竹の子料理もありました。屋外で食事ができるなんて、思ってもみなかったのですが……。

木内氏のシェイは昨年11月ぶりの入線です(A&Bレポート2005/11/7)を参照)。今回は最初から最後まで走りっぱなしの大活躍でした。

45mmエンドレスでは、1番ゲージのレトロ機関車が走りました。赤いタンクは星野氏が持ってこられたバセットロークの1925年のモデル。ゼンマイ駆動です。

黒いタンクは井上氏が持ってこられたライブスチーム。なんと100年以上まえのモデル(ビング製、1902年)。キャブの中に首振りエンジンがあって、ギアーで動輪を駆動します。このモデルは日本に3台しかないとか。

地元愛知からは、衣浦鉄道の杉浦仁吉氏、杉浦幼治氏、ご兄弟もいらっしゃいました。黄色い凸電は、日本油脂EB。小型そうに見えますが、かなり重量があるようでした。

青い機関車は、日本油脂の雨宮8トン。もの凄く小さく(薄く)相当なゲテモノです。しかし、快走していました。1/80の模型から図面を起こされたとお聞きしました。

赤い万年紅葉の下を、井上氏のレトロライブが走行するところを見守るモデラたち。良かったですね、線路を造り直しておいて。

のちほど詳しく出てきますが、佐藤氏の作品に皆さん、目が釘付け。小さいC62はHOのライブ。走行のまえに、安全弁にチューブを差し入れ、スポイドをちょっと手で押すほど空気を入れてやると、その力で機関車が数十cmするするっと動くほどの極上の滑らかさでした。

木内氏のシェイがガレージ駅でスチームアップ中。木炭を使っているので、煙も少ないし、臭いもほとんど出ません。火力の弱い木炭が使えるということは、それだけボイラが余裕がある設計がされている、ということです。道具などもいろいろ参考になりますね。他社の技術を盗み見て、自社の発展に努めましょう。

ディテールではヘッドライトや道具箱が取り付けられ、もちろんライトは点灯するようになっていました。また、レギュレータが改良され、運転が楽になりました。

木内ご夫妻が仲良くシェイに乗車中です。後ろに立つのは欠伸軽便鉄道の広報部長と社長夫人(スバル氏)ですが、これだけでも、本日がスペシャルだということがわかりますね。

煙で顔が見えませんが、関根氏が運転しているところです。関根氏も現在3.5インチのもの凄いシェイを作られていますが、今回は発電機など、パーツをいろいろ持ってこられ、拝見しました。

社長もシェイを運転中です。急カーブをすんなり曲がりますし、水平の出ていないナローならではの悪条件でも、シェイは安定感がありますね。重心の低さが良いのかも。前回よりも、より滑らかになったように感じました。

パスカル駅長もオープンディで張り切っていました。45mmエンドレス線が巡る山の上で安全確認をしているところです。引込み線に待機しているのは、星野氏の1番の車両。バセットロークの後ろは、ビング、1912年のLBSCRと、メルクリンの客車と貨車(1930年頃のモデル)。

<佐藤隆一氏の作品>

今回、大阪から初めていらっしゃった佐藤隆一氏です。持ってきていただいたのは、45mmゲージのライブスチームで、東洋活性白土の協三の機関車。真鍮でフルスクラッチされた究極のモデルです。中を覗いてみても、圧力計以外は、実物のまま。コックのハンドルは六角棒から作ったそうですが、こんなこと普通の人にはとても真似ができません。

何が凄いって、この機関車は燃料は石炭です。小さなスコップ(これがまたフルスクラッチで凄かった)で細かく砕いた石炭を投入し火をつけます。

小型のブロアファンも自作のものでした。サイドのエンブレムは「正確堂」と記されています。これは佐藤氏が経営されている時計店の名前でもあるとか。「時計の部品作りに比べたら、どうってことはない」というお話をされていました。しかし、正確も正確、車両の滑らかな動きを見ただけで、それがわかります。

写真でどこまで伝わるかわかりませんが、ちょっと尋常ではない作品です。世界でも第一級の作品といってまちがいないでしょう。しかも、これは何十年もまえに作られたもので、それが今でも動くのですから、驚異としかいいようがありません。

この作品は、海外の雑誌「モデル・エンジニア」にも紹介されましたが、そこにある若かりし日の佐藤氏は、なんと、この機関車にトレーラを引かせ、そこに乗って運転をしているのです。直線であれば、この車重でぎりぎり人が引ける、ということでした。

さあ、貴重な映像です(いつものA&Bレポートとはだいぶ違いますね)。この機関車の走行シーンを動画でご覧下さい。こちらです。

これで終わりではありません、追い打ちをかけるように凄い模型がさらにもう1つ。話には聞いていましたが、しかし、現物が見られるとは思ってもいませんでした。そうです、これも30年もまえに作られたという、HOスケールのC62。なんと、ライブスチームです。ちゃんと火を焚いて、水を熱して、蒸気を作り、しかも、その蒸気を、スケールどおりのシリンダへ送り込んで走るのです。見せてもらいましたが、驚愕したのは、ピストンバルブだということ。凄い! ワルシャートのメカニズムも実物のとおり。切り換えてバックもするのです。

写真は、火をつけて、スチームアップをしているところ。煙突にブロアファンを取り付けています。圧力が上がれば、自分の蒸気でブロアをします。それにしても、こういった種類の模型が何十年もコンディションを保つだけで奇跡だと思えますが、もともとの作りが正確である、という基本的なレベルの高さが違うのでしょう。ボディには、アダチのキットが使われているそうです。

客車を2両引いて、いよいよ走行です。ガレージの前のコンクリート面は、水勾配がかなりあります。5インチの機関車でも大変なくらいの勾配です。しかし、本当に素晴らしく滑らかに疾走しました。

信じられない人はこれを見ましょう。貴重な動画がこちらにあります。江戸っ子・星野氏の解説で「蒸気とは思えねぇな。誰かパワーパックいじってるんじゃないの?」という声も収録。

<レディ・マドキャップに火が!>

Lady Madcapは、0-4-0サドルタンクで、典型的なイギリスのハンスレット・ロコ(ハンスレットはイギリスの機関車メーカ)。スケールはおそらく4.8分の1か4分の1ではないかと思われます(実物が24インチか20インチ)。弁天ヶ丘線を建設するまえからありました。いつかこれを走らせる日が来るかもしれない、という思いで、これまで線路を敷き、またライブスチームにも挑戦してきました。ハンドブレーキや、サスペンションが壊れていましたが、それらは、少しずつ修復をしてきました。しかし、これが本当に動くのか、というと、正直にいって50%は、無理だろうという気持ちだったのです。

まず、ボイラへ水を入れることができませんでした。どこにもそういった口がないのです。ハンドポンプはおろか、軸動ポンプもありません。給水は2機のインジェクタのみ。安全弁も機構上簡単には外せません。見ることもできません。こんな状態では、初心者にはまったくのお手上げといっても良いでしょう。

しかし、11月に星野氏(イギリス型ライブの第一人者です)に診ていただき、「水はブローダウン弁(ボイラ下部の排水口)から入れるしかない」という結論を得ました。では、その方針で準備を、と今回の試験に備えました。

ホースをつないで水を入れてみましたが、これがなかなか入りません。なんと、ブローダウン弁に、真鍮球が入っていたのです。逆止弁? うーん、謎が謎を呼ぶ展開。この球を取り外して、なんとか水を入れました。6リットル入りました。大きいです。そして、いよいよ石炭を入れて火をつけました。

石炭なので、もうもうと煙が出ます。途中で木内氏から木炭をもらってこれを燃やしたのですが、どうも火室に合わず、燃やしきれません。ブロア・ファンも力不足だったようです。こういったことが、状況から的確に判断できるのは、さすがにトップ・ライブスチーマですよね。弁天ヶ丘線だけの技術力ではとても無理です。

ライブスチーム界のトップモデラが見守るなか(1枚目の写真の左から星野氏、井上氏、手前に立っているのが佐藤氏。2枚目の右は杉浦氏)、30分ほどで圧力が上がってきました。水面計の片方から蒸気が漏れ始め、これは、コックを閉じて、もう片方だけでいくことに。レギュレータを開けて、ドレンを開くと、シリンダからお湯が落ちました。「少なくともシリンダまでは行っている」とのこと。このあたりが今日の成果では、と思われたのですが……。

動かしてみると、なんとするすると動きます。動いているうちに、しだいに軽やかになってきます。サドルタンクに水を入れていないので、今日は給水試験はできません。とりあえず、動きそうだとわかったので、今日はもう大成功です。星野氏もにっこり。

石炭も掻い出して、火を落とすことにしたのですが、残っている圧力だけで走れそうだ、となり、急きょトレーラを連結。アメリカの機関士の帽子を被っている星野氏がメインラインに出ました。ポイントを切り換え、では、一周してきましょう、とスタート。

凄い、ちゃんと走るじゃん、という感じ。素晴らしい音がしました。重厚な感じです。やはりどっしりしています。

この機関車、長さは900mm、横幅も400mm近くあり、かなり大きいのですが、Bタンクでホイルベースは300mmもありません。カーブも車両限界も大丈夫だったようです(星野氏はどきどきして乗られたことでしょう)。安全弁も2つとも大丈夫。水面計の片方は、パッキングの劣化のようです。

しかし、やはり、ハンドポンプは必要ですね。ちゃんと動くとなったら、不具合箇所をきちんと直し、いろいろ細かい改造をしたくなります。再塗装もしてやりたいし。それに、実はハンスレットの背の高いキャブの機関車が欲しかったのです。この際だから、キャブを作ってやろうか、などと構想しています。

<さあ、やる気がわいてきました>

草花も日に日に元気になっています。こういうのを見ていると、さあ、なにか作ろう、という気分になりますね。やる気がわいてきます。

星野氏のおかげで、こんなに早くこの機関車が動きました。埃を被っていた機関車が、なんだか輝いて見えます(スチームアップ中に、「なんか汚いぞ」と皆さんが磨いていたのかも)。

/☆Go Back☆/