MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

春到来

/☆Go Back☆/

3月は風の強い日や、雨の日が多かったかもしれませんが、着実に暖かくなってきました。晴れると、もう15度くらいありますね。花も咲き、緑もしだいに多くなっています。

工作では相変わらず地道な金属削りが多い毎日ですが、それでも少しずつは進んでいます。劇的な進展はありませんので、今回は途中経過の報告ばかり。少し時間(30分くらい)を見つけては、45mmのライブスチームを1回走らせることが多いです。気温が高いほど簡単に走ります。良いシーズンになってきました。かえって今くらいが一番良いのかも。ガーデニングも本格的に始まりました。暑くなったらしなくなりますからね。

さて、2006年初めてのオープンディが3/21に開催されました。まだ少し寒かったかもしれません。また、3/26には、JCFCの運転会を見学するため東京の小平まで行ってきました。広いところで、ぐるりと回る線路、というものを初めて経験しました。そのレポートが下の方にあります。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」は、日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ、あるいは「趣味の工作教室」に近い内容です。本レポートよりもこの掲示板の方が写真が大きく見られます。掲示板にアップした写真を小さく取りまとめ、多少新しい写真を加えて本レポートが作られています。掲示板には一般の投稿もできますので、ご利用下さい。また、「広報部ブログ」は文字通り広報部長のブログです。どちらもよろしく。ちなみに、鉄分は少ないですが、社長が毎日書いている日記「MORI LOG ACADEMY」もあります(こちらは3月に1冊めが文庫で出版されました)。

<花が咲く季節>

1枚めの写真はまだ2月です。日差しは春めいて来ましたが、まだ少々寒くて、一日中遊ぶというわけにはいきませんでした。

2枚目は3月になった頃。一気に暖かくなりました。日が長くなり、太陽が高くなりましたね。西庭園の森の中から、南庭園へ引っ越したモルタル製の工場の周辺には、沢山の花が咲き始めています。今年植えたものもありますが、昨年植えて、根だけ残っていた植物も芽を出しています。

玄関前の信号所を通り過ぎるAB20+AB10の重連列車。鉢植えの花が飾られています。家の壁際にレンガを積んで作った花壇にも菜の花やポピーが黄色の花を咲かせています。庭の方々にあるチューリップももうすぐでしょうか。

こちらは南庭園を走る単端(10号機カメラボーイ)です。プランタに生い茂っているパンジィは今年は紫です。

<機関車製作工場>

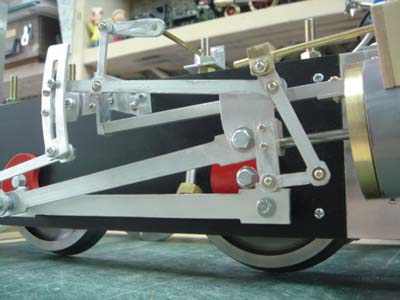

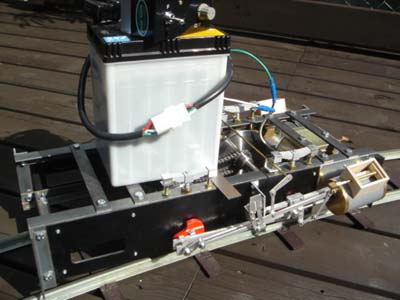

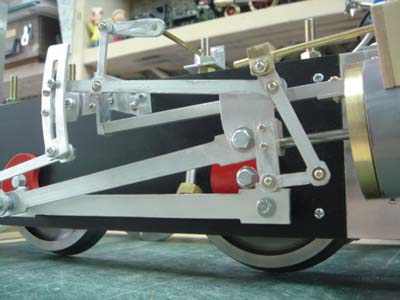

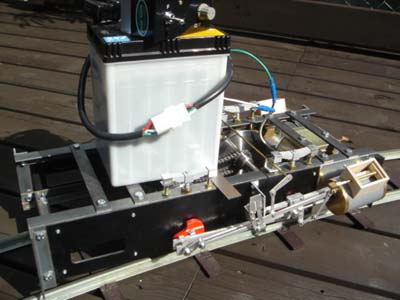

前回のレポートの続きになります。新造の機関車は、バッテリィとモータで駆動する蒸気機関車(ライブスチームではない)。ダミィなのですがロッドを1本ずつ削って作りました。最初は、メインロッドとサイドロッドくらいを作って、あとは省略するつもりだったのですが、工作しているうちに面白くなって、バルブ関係の細々としたロッドまですべて再現してしまいました。動くから壊れやすいかもしれませんね。ラジアスロッドで逆転のレバーも取り付けました。

すべてのロッドが一応完成しましたので、モータで駆動させる試験を行いました。2軸はチェーンによって結ばれているので、伝動はサイドロッドによるものではありません。しかし、チェーンには僅かに遊びがあります。これと、サイドロッドが干渉するのではないか、という心配がありましたので、回してみて調整をしました。

モータで駆動中のロッドの動画がこちらです。

同じく、上から見たときの動画がこちらです。

やはり、ときどき僅かに引っかかるような小さな音を立てます。予想していたとおり、チェーンの遊びが原因だと思われます。解決の方法としては、サイドロッドに遊びを持たせるか、チェーンを緊張して遊びをなくすか、でしょうか。一番極端な場合、片方の軸のクランクと軸をゴムブッシュを介して取り付ける手もあります。しかし、まあまあ回るようです。前進と後進を繰り返すと少し危ないかもしれませんが。

線路上で走行試験をした動画がこちらです。

バッテリィを載せて、実際に線路の上を走らせてみると、引っかかりの音がしなくなりました。つまり、線路を擦るから、ここで両軸が同調するわけです。車輪を浮かせているときよりもスムーズに動きましたので、チェーンの緊張などの処理もしないで、とりあえず進めようと思います。30分ほど連続運転もしてみましたが、ネジが緩むようなこともありませんでした。まずまず合格といえるでしょう。

シリンダ前面の真鍮の蓋です。ちょっと飾りのリベットを埋め込みました。丸い銅のリベットです。こういうパーツが近頃はネットで1本単位で注文できて、しかも翌日には届くという便利な世の中になりました。二重の円の模様は旋盤で軽く削ったもので、もちろん飾りです。

シリンダの上部にはバルブ室(蒸気室)が斜めにのっています。この斜めになったスライドバルブがナローの機関車にはよくありますね。どうして斜めになっているのか、それはロッドを組み立ててみると理由がわかります。

全部ができたところで、一度パーツをすべて外して、シャーシの塗装を行いました。メインロッドとサイドロッドも赤く塗装しました。アルミで作ったパーツはけっこうな量になりました。少しずつ進めていると気になりませんが、最初にこんなのを見たら、作りたくないと思うかもしれません。

シャーシの塗装後、再び組み立てました。シリンダが黒くなっています。前後のボードや、その他の上部ボードも少しずつベニアで製作中。前面には連結器も取り付けました。そうそう、ダミィの担いバネも取り付けられています。これはボール紙を張り合わせて作りました。詳しい工程の写真は、掲示板の過去ログにありますので、ご参照下さい。

<プレイモビル>

ドイツのおもちゃでプレイモビルのシリーズです。人形がみんな同じ顔をしています。このシリーズの鉄道は、かつてはLGBの線路を使っていました。最近のものは、レールがプラスティックになり、機関車がラジコンになりましたが、そうなるまえのものです。LGBに比べると安価でしたので、これを購入して、下回りを利用して機関車を自作しようなんて考えていたわけです。それが、今ではすっかりプレミアものになり、LGBより貴重品になってしまいました。とても壊すわけにはいきません。ちゃんと集電のシューがあります。連結器もLGBと同じです。

一番多いのは、黒いタンク型の蒸気機関車ですが、この写真にある赤いDLもまあまあ見かけたのではないでしょうか。もう1枚のテンダ機関車は、多少珍しいかもしれません。エンジン部にもテンダ部にもモータがあって、すべて駆動しますから、力も強いでしょう。動きはとても静かで、滑らかです。ボディは軟らかめのプラスティックで、ドライバなどを使わずにすべてばらばらにすることが可能です。

<古いもの>

小型のダルマ転轍機を入手しました。とても小さく、全体で20kgほどと軽量です。工場のトロッコくらいの簡易な鉄道で使われていたものでしょう。まだちゃんと動きます。

こちらはOゲージのボーマンのライブスチーム。1930年のモデルです。星野氏のお話では、通常は、LNERの4472のフライング・スコッツマンのナンバが多いところが、これはグレート・ウエスタン鉄道バージョンで、珍しいものだとか。当時一世を風靡したおもちゃの一つといえるでしょう。

<45mmライブスチーム>

小さいライブスチームは、寒い季節はスチームアップがちょっと大変ですが、もう暖かくなりましたので、大丈夫です。エンドレスが新しくなったこともあって、ひととおり手持ちの機関車を試しています。

これは、日本のアスターが作った珍しいナローの機関車。いずれもボールドウィンの0-4-2タンクで、塗装と僅かなディテールが違うだけです。アルコール炊きで、まあまあの走りっぷり。力はあまりありません。

煙突にブロアファンをのせてスチームアップ中のドックサイト。これは和田ワークスの製品で、非常に高性能な機関車です。単独で走らせるとスピードが出過ぎ。軽やかに走ります。

テーブルにのっている3台は、手前から、日本型(雨宮っぽい)Bタンク、台湾阿里山のシェイ、ドックサイト。いずれもアルコール炊き、いずれも日本製です(手前2台がアスターの製品)。ドックサイトは1番スケールで、あとは、Gスケールに近いナローだと思います。

シェイが走っているところの動画がこちらです。

そのBタンクを線路の上で。首振りエンジンで、ボイラもあぶり式。風が強いとちょっと辛い機関車です。キャブの下にある四角い箱がアルコールのタンクです。

比較のために、Oスケールの雨宮を撮影しました。これはOn30です。こうして見ると、だいぶ違いますね。

<担いバネ製作>

春だからスプリング、という洒落ではありませんが、担いバネを製作しました。ずっと懸案となっているLady Madcapの修理です。4つの軸受けのうち1つのバネが欠品でした。そこで、ほかのものを1つ外して、それに真似て、手持ちの材料で作りました。上が見本、下が製作したものです。真鍮、ステンレス、スチールが混ざっています。このために、久しぶりに銀ロウ付けをしました。

2枚めの写真が、取り付けたところ。車体を持ち上げて、動輪を浮かせると、このバネが簡単に外せるようになっています。きっと、運んでいるうちに、どこかに落としてきたのでしょう。今年は、いよいよこの機関車が走るのか走らないのかが、判明するかもしれません。

<平常運行>

南庭園を走るAB20+AB10の重連列車。すっかりこの一年で、弁天ヶ丘線の顔になったAB20です。引っ越したばかりの工場の横を通り過ぎ、石畳併用軌道を走ります。

もう1枚は、森の中を通っているところ。左に白い小さな花を沢山つけた樹があります。

同じく、森の中の平面クロスを通過する9号機プリムスが率いるナベトロ列車。この位置にかつては工場がありましたね。木漏れ日が届いた地面には落ち葉がいっぱいです。

西庭園を走る10号機カメラボーイ。ラジコンで動きます。乗っている人形も、屋根の上の荷物にも変化はありません。

8号機サファイア。今年になって既に2回ほど火が入っています。給水ポンプのトラブルもなくなりました。快調です。この写真ではまだですが、この後、ヘッドライトを白く塗装しました。

アーチ橋を渡るサファイアの背後には、満開の山茶花。煙突から上がる煙がうっすらと見えます。

<JCFC訪問>

3/26にJR武蔵野線の新小平の駅前にある加藤氏邸のレイアウトを訪問しました。JCFC(Japan Coupler Friends Club)の運転会が開かれていました。ここの会員である星野公男氏からお誘いを受けたのです。ライブスチームのクラブの運転会を見るのはこれが初めてのことです。

20人ほどのクラブ員が機関車を持ち寄って運転をしていました。線路は、5インチと3.5インチのエンドレス、それに引き込み線やターンテーブルがあります。ここは、クラブのレイアウトではなく、加藤氏の庭園鉄道です。JCFCは、会員のレイアウトを順番に巡って運転会を開いているそうです。

5インチのD51です。大きいですね。製作に6年もかかったとのこと。力を持て余している、といった感じで走っていました。

こちらはC56ですね。後ろに乗せてもらいましたが、実に軽やか。無煙炭を使われているのでしょうか、煙も出ないし、石炭の匂いもほとんどしないほどでした。D51の方は天賞堂風、C56の方は宮沢風の仕上げかも(かなり偏った主観)。

こちらは大型の電気機関車。EF57だったかと。デッキがあって、動輪6軸のほかに前後に2軸ずつ従輪があります。これは運転もさせてもらいましたが、スムースに動きますし、乗り心地も良かったです(線路状態が抜群に良いためでしょう)。写真は、広報部長N倉氏が運転をしているところ。

このオレンジのBタンクは、「とれいん」でだいぶまえに見た記憶がありました。サイドタンクの前の方が傾斜していて、コンチネンタルな雰囲気です。動輪もオレンジ色でお洒落。3.5インチなので、とても小さいです。

C56が牽引する無蓋車のシートに乗せてもらっているところ。エンドレスは直径が十数メートルあって大型でも滑らかに高速運転が可能です。大型のライブスチームをやる人は、やっぱり思いっきり飛ばして走らせたいのでしょう。

正確ではありませんが、JCFCは、会員数が160名くらいで、歴史は35年くらい、とのことでした。立派な会報を見せていただきましたが、それはNo.39でした。鉄道模型の月刊誌よりもずっと記事が面白かったです(なにしろ、すべて大型模型鉄道の記事ですから)。JCFCの皆さん、どうもありがとうございました。

<井上昭雄氏の最新作>

実は上記の運転会に、JMRC(日本小型鉄道クラブ)の会長をされている井上昭雄氏がいらっしゃっていて、そこで、この写真をいただきました。井上氏の最新作です。

1枚目は、赤い郵便貨物電車。2両目はトレーラみたいですが、これも車体が凝っています。3両目は、喫茶車で、ガスコンロが装備されていて、ヤカンでお湯を沸かし、コーヒーや紅茶などのサービスができるようです。また、最後の車両は、ジャズを演奏する人形が乗っていて、楽しませてくれます。いったい何のために線路を走っているのか、という疑問は仕舞っておきましょう。

2枚目は、「昨日試運転だった」という出来立てほやほや最新作で、レールバイクと呼ぶべき乗りもの。5インチで、モータ駆動です。乗りこなしが難しそうな気もしますが、しかし、走ったら気持ちが良いでしょうね。動くものだったら、なんでもレールの上を走らせたくなる、という井上氏。ほかの方が作られたものなら、「変なものを作られましたね」となるところですが、これまでの井上氏の作品群をよくご存じの人ならば、今回の作品を見ても、「全然普通じゃないですか」とおっしゃるかもしれません。

<他社からのおたより>

何度も綺麗な写真をいただいている塩飽氏のいなぎ軽便鉄道です。独特の雰囲気のある車両群ですね。機関車に動力機構を載せるとカーブでスリップするため、ボギィの乗用車両を製作され、これを動力車としたようです。ボギィ台車などもすべて自作のもので、駆動輪に荷重を多くかけるために台車の支点を偏心させたり、ボルスタ部に耐震用粘着材を入れて衝撃吸収(消音)をさせたり、重心を下げるためにバッテリィ搭載位置を床下まで下げたり、など沢山の工夫をされています。

線路脇に寝そべっているのは、いなぎ鉄道の支配人だそうです。

昨年11月に弁天ヶ丘線で初走行した木内氏のシェイ(Tボイラ、ミシカル#2)ですが、奈良にある村本氏の庭園鉄道で2回めの運転を行ったそうです。11月のときよりもディテールアップされています。目立つところではヘッドライトが付きました。人を10人くらいは軽く引けるとか。シェイは重量のわりに力が強いのです。木内さんは、今年は大阪で開催されるJAMのコンベンションに参加されるそうです。このシェイが見られるのでしょうか……。

<オープンディ>

毎年、3月後半からオープンディがときどき開かれます。2006年の第1回を3/21に開催しました。まだ、ちょっと寒くて、一日中庭で遊べる、というほどではなかったのですが、それでも、風も弱くまあまあの運転日和でした。

社長はダウンを着込んで、一番暖かい格好をしています。本当は花粉防止のマスクをしていますが、撮影のために外していたようです。AB20+AB10の重連列車と、プリムスのナベトロ列車です。

年末に本線のポイントが6つになり、年明けの工事ですべて電動化しました。多少は運転が楽になったかも。雨が多かったので、路盤を心配していましたが、幸い脱線事故などは皆無でした。

この頃では、一般の皆さんに運転も楽しんでいただけるように整備をしています。4月にもオープンディが予定されています。これからがいよいよ本格的な庭園鉄道のシーズンですね。

<駅長業務>

駅長はちょっと恐がりですので、ガレージの中へは呼ばれないかぎり入ってきません。西口から中を覗いて、待っているところ。

停車中の単端を検査しています。この車両はラジコンなので、どうしても納得いかないようで、動き出すとつい追いかけたり、吠えたりしてしまうのです。「群れから離れて勝手に行動をしている!」と理解しているようです。シープドッグですからね。

単端が走っているところの動画がこちらです。

ポーチでかしこまっているところ。黒いから熱を吸収して、すぐに暖かくなるようです。これからの季節は大変だろうと想像します。

<シーズン到来!>

地面を覆っている葉っぱが、少しずつ緑になってきました。あと1カ月もすれば、緑一色(麻雀か)になるでしょう。しかし、枯れ草がちょっとあるくらいが、どことなく寂れた軽便鉄道には似合っているかもしれません。写真はガレージ駅のゲートです。壊れかけていますがなかなか良い雰囲気です。

次回のレポートをお楽しみに……。

/☆Go Back☆/