MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

冬の大工作

/☆Go Back☆/

12月は大雪もありましたし、とても寒かったのですが、1月はそれほどでもなく、2月もそんなにいうほどでもなかったように思います。しばらく間があきましたが、欠伸軽便鉄道の工場では日夜工作は続けています。列車の運行は、例年に比べると、工作のためにむしろ減っているかもしれません。でも、暖かくなれば、自然に走らせたくなるでしょう。

さて、前回、2006年の計画を掲げましたが、既にデッキ駅のポイント工事も終わり、新機関車の製造、それから、45mmエンドレス線の本格構造工事など、順調にスタートしています。今回のレポートは主として後者の2つの話題です。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」は、日々の活動を写真でつづる、欠伸軽便鉄道社長のブログ、あるいは「趣味の工作教室」に近い内容です。この頃は、掲示板にアップした写真を小さく取りまとめて、本レポートが作られているくらいです。掲示板ですので、もちろん一般の投稿もできます。ご利用下さい。また、「広報部ブログ」は文字通り広報部長のブログです。どちらもよろしく。ちなみに、鉄分は少ないですが、社長が毎日書いている日記「MORI LOG ACADEMY」もあります(こちらは3月中旬に書籍化の予定)。

<山茶花満開>

西庭園のレンガアーチ橋の背後にある山茶花の赤い花が満開です。いくつくらいあるのでしょう。500輪は軽くあるだろうと思われます。これが散ると、一面地面が真っ赤になるほどです。アップで撮ったものが、このページの一番上にある写真です。人間の目で見たら、樹丸ごと赤く見えるくらいなのですが、写真というのは、客観的なものですね。

<平常運行>

冬とはいえときどきは暖かい日がやってきます。そういった機会を逃さず、すぐに運行ができる、それがプライベート庭園鉄道における最大のメリットです。蒸気機関車だと準備を始めて、さあ走ろうか、というときには日が陰っている、なんてことが多いのですが、その点、電気機関車は大丈夫。バッテリィの充電さえしてあればすぐに出動が可能です(バッテリィは常に充電しておいた方が長持ちしますし)。

クリアな空気が日差しによるコントラストを鮮明に見せてくれます。ついつい、写真を沢山撮ってしまいますね。

落ち葉を除くと、地面を覆っている草が、少しずつまた緑になりつつあるかな、といった感じ。だんだん日も長くなってきました。

腕木信号機ですが、風雨にさらされ、寒暖、乾湿の繰り返しを受けていますが、大きな劣化はまだ見られません。トップの塗料が少し剥がれて、木材にひびが入っている程度です。白い鉢植えには紫色のパンジィが咲きっぱなし。

9号機プリムスです。こちらもトラブルなし。ごろごろとナベトロを引いて走ります。

ちょっとよく見えないかもしれませんが、機関車の後ろの乗用トレーラに、新型ポイント切換機(送信機)が載っています。アンテナの改良も行われ、電波の飛距離も伸び、使い勝手も最高(自画自賛)です。

10号機の単端もトラブルなし。運転手は乗りっぱなしです。ガラス窓はまだ入っておりません。ラジコンのサーボでカメラを動かすメカニズムを作り直したいからです。これは夏にならないと需要を感じないので、今のところ手つかずです。しかし、コントロールを無線にする手法は、一般の機関車にも応用が利くでしょう。コードの処理を考えなくても良いのですから。

<イギリスだより>

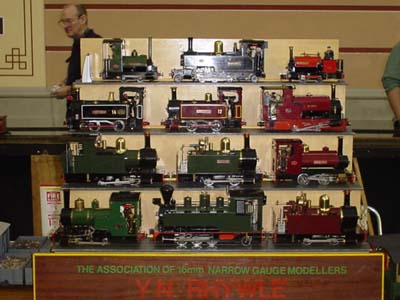

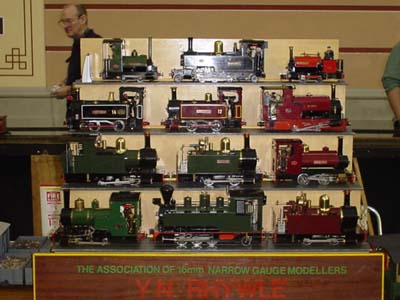

星野氏が例によってまたイギリスへ行かれました。ロンドンのモデルショーでのショットをお送りいただきました。

いずれも16mmスケール(19分の1くらい。Gスケールより少し大きい)の機関車ですが、1枚目のコミカルなタンクは、電動です。客車と同じデザインのカラーリングが可愛らしいです。また、2枚目の写真はライブスチーム(全部ではないかも)。その場にいたら、12台全部買っていたかもしれません(笑)。好みのものを並べてもらったみたいな……。

ガーラットですね。ナローのガーラットって良いですよね。Eastleigh Lakeside Railwayという7・1/4インチと10・1/4のデュアルゲージのミニチュア鉄道。路線がかなり長いようです。星野氏が、これのビデオを撮ってこられて、それが素晴らしい映像でした。サザンプトン・エアポート駅の近くだそうです。

はい、こちらは、いつも写真を送ってくれるRavenglass鉄道の車掌さんJ. Trenor氏からのもので、同線の入換え用ディーゼル機関車です。

そうそう、前回のレポートでご紹介したユニークなスチームトラム(煙突だけ本もの利用のオリジナル)は、「Flower of the Forest」という名前だそうです。

<レトロ機関車>

赤い機関車は、シャア仕様ではなくて、星野氏のイギリス土産のHornbyのLMS Compound。1935年の製品だそうです。ゼンマイのOゲージの機関車です。ネジを巻いて走らせるのです。じいじいとギア音を鳴らして動きます。

もう1つは、1890年製のPiddler。これは、また古いライブスチームのおもちゃです。動かすのはちょっと無理っぽいですが、しかし、塗装はオリジナルらしいです。動輪は1軸で、オシレーチングエンジンが後ろに付いていますね。おもちゃなんですが、しかし、煙突や車輪や汽笛はめちゃくちゃ凝っています。

昨年の11月、シェイが来た日に、井上氏が、修理が終わったStork legのエンジン部(機関車の本体のこと)を持ってこられて、レポートでもご紹介しました。その日に、今度はテンダもレストアをお願いしたのでした。それが帰ってきました。うーん、ぴっかぴかですねぇ。並べてみると、素晴らしいのひと言。きっと、売り出された頃はこんなふうだったのでしょう。もう、走らせることはありませんが、工作室に飾って、ときどきこれを眺めて気持ちを引き締めましょう。テンダの裏面に、井上氏のサインもいただきました。大感謝&大感激です。

3つ並んだ、青、黄、赤の貨車は、ホーンビィの古いブリキのおもちゃ。Oゲージです。プロポーションが可愛いですね。

<45mmエンドレス本格化工事>

さて、今年の計画で課題の1つに挙がっていた45mmエンドレス線の工事を1月中旬から始めました。大量の木材を買い込み、それから、さらにやる気を出すために、インパクトドライバを購入しました。これが大正解でした。これまで、コードレスのドリルを持っていなかったので、コンセントが遠いところでは、延長コードを用意しなければなりませんでした。非常に気軽にどこでも使えるというメリットがありますし、やっぱり3000円くらいのドライバドリルとはトルクが全然違いますね。びっくりしました。

暖かい時間を選んで、1日1時間ほど、少しずつ工作を進めます。既に仮設構造が存在し、LGBの線路ものっています。これを一度にすべて撤去することはしないで、作った部分だけ新しく入れ替えていく、つまり、常に線路を通れる状態にしたままで工事を進めました。2枚目の写真は2スパンが完成したところです。線路の上にのっているのは、水準器です。また、地面に緑のホースが見えますが、これも、水を入れて高さを確認するためのものです。

3スパンが完成したところの写真。今回はとにかく、線路の水平を出すことに全力を尽くしました。仮設構造は、最初から精度が悪かったこともありますし、また、少しずつ狂ってしまった部分もありました。最後は、機関車が速くなったり遅くなったりして、走らせにくくなっていたのです。

5スパンができた頃ですね。水平材と脚部分は接続されていません。載せてあるだけです。考えに考えた結果、非常にシンプルな構造を採用しました。水平材は、1×4の角材を2本並べたものです。

脚は地面に8cmほど埋まっています。場所によって脚の長さが違うので、すべて現場合わせ。測量をしながら1つずつ作っていきました。

森の中へ入ったところです。この近辺は人間が中に入りにくい場所です(冬はまだまし)。樹の枝が生い茂っているので、車両の運行の邪魔にならないようときどき枝を切ってやらないといけなくなるでしょう。今までに、2回ほど切ったことがあります。

昨年作ったモルタル製の工場が建っています。この工場は、後日南庭園へ移設されました。レンガがいくつも転がっていますが、仮設のときに土台として使われていたものです。

木工が3週間ほどで終わったため、今度は塗装です。つや消しのチョコレート色を刷毛で塗りました。少しずつ何日かに分けて作業を進めたので、すべて塗り終わったのは、着工から1カ月以上経ってからでした。パーツを塗装し、弁天ヶ丘線本線の線路上に並べて乾燥させているところの写真です。

現在は、固定はまったくしていません。脚は地面に突き刺さっているだけ(単体だとすぐ倒れるくらい)。水平材は脚にのっているだけ。線路ものっているだけです。でも、組み合わさると強度が出て、風が強い日でもびくともしません。今後、地面の穴にモルタルを流すことを考えています。また、それぞれを金具で接続することも考えています。

このあと、ポイントを増設して引込み線を作る案、ストラクチャを山の上に並べる案、32mmとのデュアルゲージにする案、などが企画会議で検討されていますが、どうなりますか……。とかいいながら、既に各方面に材料を発注しています。

<45mmゲージのライブスチーム>

そんなわけで、工事中にもかかわらず、いつでも機関車を走らせることができたのです。やっぱり、天気が良くて暖かい日には、機関車の1台でも、となるのが人情というものでしょう(ごく普通の人情ではないと思われますが)。

この頃は、ガス焚きに大いに慣れてしまって、アルコールが逆に面倒に感じるようになってきました。ガスの唯一の欠点は、バーナのシューという小さな音。それ以外は、とにかく簡単だし初心者向けです。

1枚目は、ルビーという入門機ですが、一緒に写っているのが、ライブスチーム・メカニックセットです。燃料や水のほかには、オイル、注射器(水を吸い上げるため)、ライタ、スパナなどが入っています(こういうセットが売っているわけではありませんよ)。

2枚目はオーストラリア製のサドルタンクですが、こちらに動画があります。線路が水平になったおかげで、貨車も軽く引けるようになりました。

前回紹介した赤いダージリンです。消防車みたいです。木製キットで作った貨車を2両牽引しています。大変好調です。安全弁がすぐに吹き上がってしまうくらい。

緑の方は、ドイツのフランクという機関車。LGBの製品ですが、製作したのは日本のアスター。いろいろ変わった機構を持っています。

フランクの走行中の動画がこちらです。

ラウンドハウスのフォーラです。0-6-2という珍しい軸配置。燃料タンクはキャブの天井にあります。なかなか高性能で、ロングランが楽しめました。バックマンのアメリカ型の客車を2両引いています。なんとなく、モーガルっぽいので、似合わないこともないかと。

走行中のフォーラはこちらとこちらをご覧下さい。2つめのものに駅長が登場しています。

最後は、アスターのモーガルです。これはアメリカの機関車なので、この客車を引いてもおかしくないはず。暖かくなってきたためか、線路が水平になったためか、調子が出てきました。大変長く、しかも良い音で走り続けます。

走行中のモーガルはこちらをご覧下さい。これにも、駅長が出演しています。彼の仕事ぶりも、どうぞ。

<その他>

45mmエンドレス線ですが、レールとパワーパックを接続すれば、電動の車両を走らせることもできます。まずは、最近発売になったバックマンのレールトラック。これは、Gスケールの他に、On30でもまったく同じ車両が同時発売になりました(両方買いましたが)。大変良くできています。

黄色いプリムスもアメリカ製(アキュウクラフト?)です。どっしりとした重厚な機関車。サイズ的にも大きめです。

前回のレポートでまだ完成していなかったOスケールのマーケットがほぼ完成の域になりました。店頭に果物らしきものが並んでいます。地面にウリとかカボチャも。

もう1枚の写真は、西庭園の森から薔薇駅へ入るカーブですが、これは、新しくサイン(標識)を作って追加設置したので撮ったものです。下り坂を示す、「DOWN」が新しいサインです。

<新機関車製作開始>

1月中旬より、新しい機関車の工作を開始しました。まずは、車輪の軸受けを16mm角の真鍮材に取り付けました。どうして、こんなことをするのか、というと、今回、車輪をロッドで結びたいので、車輪の距離の精度が出るようにしたかったからです。

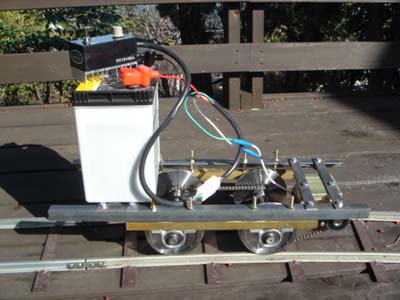

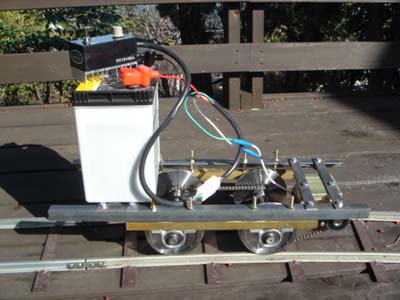

モータは1機。これをギアで1段減速し、そのあと、チェーンで減速して、車軸へ伝動します。また、2軸は別のチェーンで結ばれているので、両軸が駆動します。車輪径は約100mm、ホイルベースは170mmです。

この車輪、車軸、軸受け、モータ、チェーン、ギア、スプロケットなどは、モデルニクスのキットです。一般的には、木材などで簡単にシャーシを作ってしまうのですが、今回は少しだけ複雑な工作をしなければなりません。モデルニクスさんに相談をして、車軸が一番長いものに取り替えてもらいました。これは、アウトサイドフレームで、フレームの外側にクランクを付けたいからです。また、車軸に5mmのネジ穴を開けてもらいました。

20×20mmアングル鋼材を車軸方向に使い、シャーシを組みます。車軸受けを取り付けた真鍮角材は、このアングルに取り付けられますが、間に20mmのスペーサが入ります。この部分は、あとでゴムかスプリングを入れよう、というつもりです。2軸の距離を保ったままで多少サスペンションが効くことになります。写真は、バッテリィを載せて、試運転をしているところ。

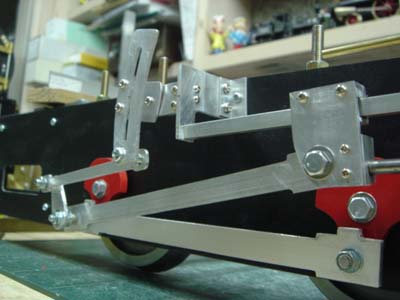

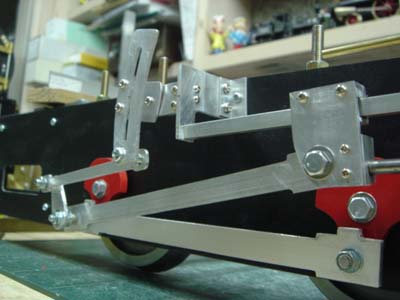

もう1枚の写真では、アングル材が車軸受けの下にも通りました。フレームは厚い金属板で作るのが普通ですが、今回は軸受けのピローベアリングをそのまま利用したいため、その外側にわずか2mmの厚さしか確保ができません。したがって、骨組みで強度を持たせ、シャーシの横板はダミィでプラスティックで作る、というデザインです。この写真では、既にクランクとサイドロッドが取り付けられています。

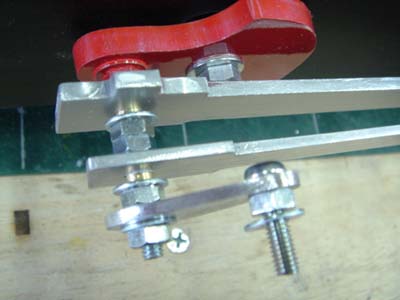

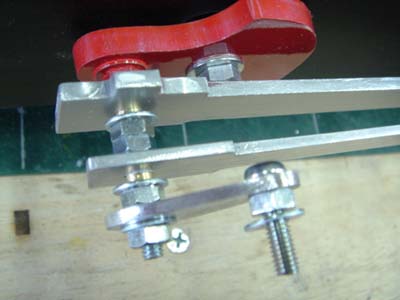

クランクは5mm厚のアルミ材から切り出しました。4つをまとめて削って成型したものです。軸に取り付けるのが、ネジ一本であるのが少々不安ですが、どうしても緩むようならば、車軸にもう1つ穴を開けるか、部分的に削ってストッパネジを入れるかしなければなりません。いずれにしても、このクランクやロッドはすべてダミィです。つまり、車軸の伝動はチェーンで行われているので、たとえば、どちらか片方は緩めておいても良いはずなのです。強度の低いアルミで作っているのもダミィだからです。無駄に運動するものを飾りで取り付けるわけですから、少しでも軽いものが良いだろう、という発想です。

クランクを赤く塗りました。これは後ろの車輪のクランクで、サイドロットやメインロッドが取り付けられます。クランクピンは4mmのネジですが、ロッドの穴が来る部分には、5mmの真鍮パイプを被せてあります。また、一番外側には、リターンクランクが取り付けられます。

シリンダを塩ビパイプで作りました。前後の蓋は真鍮材を切り出して、旋盤で削ったものです。シャーシに取り付けましたが、真鍮を使ったせいでシリンダが重くなったので強度が必要になり、この部分だけ2mm厚のアルミ板を使っています。そこから後ろの黒い部分は、アクリル板です。既に、サイドロッドとメインロッド、それにクロスヘッドなどが仮組みされています。

このように、出来上がると車輪は見えません。もちろん、チェーンもモータも見えません。フレームの外側のダミィのロッドが動くだけです。かしゃかしゃと音がするでしょうか。

余計なものですから、サイドロッドとメインロッドだけで、あとは省略する手もあったかと思いますが。ここまで大きいものだと、やはりすっきりしすぎはどうも面白くありません。とりあえず作ってみて、走らせてみて不具合があれば、あとで取り除けば良いだろう、という軽い気持ちでバルブ関係のロッドも作ることにしました。

まず、ワルシャート式を採用。加減リンクを作り、リターンクランクと結びました。すべてアルミを使っています。こうして、1本ずつロッドを削って作り、位置や形を考えながら組んでいくと、それぞれの役目がだんだん見えてきて面白いですね。

工作はまだまだ続きます。「欠伸軽便鉄道掲示板」に、製作途中の写真がリアルタイムで沢山アップされています。掲示板の方はクリックすると写真を大きくできますので、興味のある方はそちらをご覧下さい。

<駅長業務>

パスカル駅長ですが、庭を走り回るのが大好きになりました。ときどき、方々の葉っぱを食いちぎる、という悪戯をします。どうも、そうやって庭園内に侵入した鳥を威嚇しているつもりのようですが、それくらいでは鳥は逃げません。

さすがに、その後は池には落ちません。木製橋の下をかがんで潜り抜けるのが面白いらしく、走るコースに入っています。

雪が少しだけ降った朝です。線路や橋の見回りをしています。

45mm線の工事でも、このように水準器に真面目な眼差しを向けておりました。

<春はもうすぐ>

日差しはもう春です。山茶花も散り始めています。チューリップの芽も沢山出てきました。緑の葉っぱが少しずつ増えている様子。これからが、庭園鉄道のシーズンですね。

しかし、工作も工事も、そして運転も、とにかくゆっくりと楽しみながらまいりましょう。

/☆Go Back☆/