MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

冬の視察旅行

/☆Go Back☆/

さあ、寒くなってきました。雪もしっかり降りました。外に出るのが億劫になりがちですけれど、そこは防寒具でなんとかカバーしましょう。楽しいことをしていれば、身も心も暖まってきますし。いえいえ、こういうときにトラブルが発生して、いらいらしながら屋外で機械の分解などを始めると、急に我に返ってぶるっと寒くなったりもいたしますね。注意しましょう。

上の写真は、8号機サファイアをチェックするパスカル駅長です。大きくなりました。いえ、サファイアではなく、駅長がです。もう、防寒仕様といいますか、もこもこです。

社長はガレージの中に籠もっています。外よりは暖かいのです。年末は、またストラクチャのキットでも作ろうか、そろそろ大きなレイアウトが作りたいな、などと思い巡らす毎日です。

さて、今回の内容ですが、珍しく視察旅行に出かけましたので、そのレポートがメインです。また、小さな動画を幾つか撮りました。あまり長いものではなく、写真と同じくらいの容量で、雰囲気の伝わるもの、というコンセプトです。7つほど、ご紹介しましょう。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」は、欠伸軽便鉄道社長のブログと化しています。「広報部ブログ」は文字通り広報部長のブログですが、滅多に広報活動はされておりません。どちらもよろしく。ちなみに、鉄分は少ないですが、社長が毎日書いている日記「MORI LOG ACADEMY」もあります。

<ほぼ毎日運行>

11月は暖かかったのですが、12月はやはり少し寒くなりました。それでも、沢山着込んで、しかも日差しが当たっていれば、すぐにぽかぽかになります。恒温動物ですからね。北のデッキから見える森林も葉が減ったために、遠くまで見えるようになりました。デッキの手摺りにオーバハングしている樹が赤い実をつけています。

相変わらず、AB20とAB10は重連のままです。別々に走ることも可能なので、いずれ切り離した運転もしたいと考えています。AB20は、試運転のときから重連でしたからね。アーチ橋の手摺りの工事もその後進んでおりません。

森の中を抜けていく重連列車です。一番最初にバッテリィなどでトラブルがありましたが、とにかく運転を終えたら、コントローラのスイッチを切ってから、コネクタを抜くこと。それから、充電時には、バッテリとコントローラをつないでいるコードをすべて外すこと。これらを守ることで、トラブルはなくなりました。充電はできるだけこまめにした方が良いようなので、1カ月に1度はしようと思っています(なかなかできませんが)。

ガレージ駅に停車する列車。駅長が構内を見回っています。貫禄が出てきました。

<謎の機関車レストア>

前レポートで取り上げたGゲージの謎の機関車に関する続報です。レストアをしました。まず、ボディの再塗装。軽くペーパをかけてから、サーフェイサを吹き、さらにアイボリィとピンクの2色に塗り分けました。手摺りがあって、マスキングが面倒でしたが、どうしても2色のイメージだったのです。

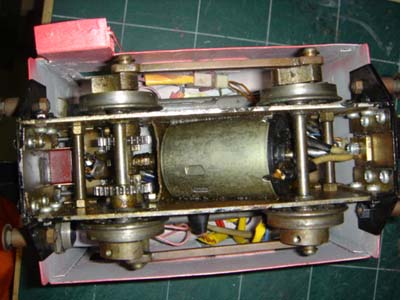

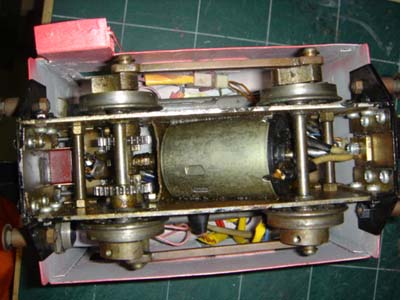

電気配線も半分くらいやり直しました。こうしてみると、一番劣化しやすい部分というのはハンダ付けですね。コードがOKでもハンダの部分が脆くなっているのです。裏返しの写真のように、モータはマブチの一番大きなものでしょうか(たしか、64だったか76だったか、そんなナンバだったはず)。小学生のとき、このモータさえあれば人間が乗れる車が作れる、と考えたことがあって、中学のときに1つ購入しました。1000円近くしたように思いますが、残念ながら、上手に活用できませんでした(探せばまだそのモータがあるはず)。ギアはウォームを含めて、4段減速しています。もう1軸にはロッドで伝動。

これが2台の機関車の連結部。コネクタは6Pで、モータとライトの回路を接続します。その下に黒く見えるのが連結器で、上からピンが刺さっています。今回、この連結器を1つ作り直しました。両側のバッファはバネで可動(バネが死んでいるものもありますが)。

カーブで試運転をしているところ。LGBのR750mmのカーブを使いました。床が平面であれば、このカーブで人を引いて走ることができました。これはなかなか凄いです。写真のように、トレーラの前の台車から伸びる長い連結棒で機関車と接続します。

ヘッドライトを点灯させました。ライトは機関車に4つ(ヘッド2、テール2)、トレーラの後部に2つ、合計6つあって、前進側にすれば、先頭のヘッドライトと、機関車後部、トレーラ後部のテールライトが点灯します。その切替えは、トレーラにあるスイッチで手動式。機関車のスピードは一定にしました。遅いので、可変にする必要はなさそうです。

乗ってみると、思いのほか楽しいです。特に、5インチなどの経験がなかったら、もっと面白く感じたことでしょう。

<他社からのおたより>

井原市の塩飽氏からいただいた、いなぎ軽便鉄道の写真です。以前に紹介のあった乗用ボギィが、上りカーブで空転するため、モデルニクスの2段減速2軸駆動メカキットで一人乗りのトレーラを製作されたようです。結果は上々とのこと。写真の一番後ろにいる車両ですね。非動力の機関車にはデッキと排障器が付きました。線路が土に埋もれて良い雰囲気です。

2枚目の写真の赤い実はタラヨウという樹だそうで、線路敷設工事で移植したものだとか。だんだん、シーナリィも馴染んできますよね。

ガリバー線の加塩氏からも写真が届きました。11月下旬にいただいたものです。落ち葉のため線路が埋まっています。竹箒で毎日掃除をするのが面倒なので、全部落ちきってしまう12月中頃までは <社長の都合により本日運休>となるそうです。そろそろ、開業されたでしょうか。

<レールモータ快走>

11号機レールモータですが、今年のお正月以来、2回めの運転になります。前回は、テンダ下部の給水管が抜けていたというミスで、インジェクタで水が送れなかったのですが、今回はちゃんとチェックをしました。火室も広く、よく燃えてくれます。あっという間にスチームアップ完了。簡単に動き出しました。

唯一のネックは、テンダがあるため、キャビンが遠いこと。腕を伸ばして、レギュレータを調整するのがやっとです。棒を使って動かすならば、姿勢が楽なのですが、このレギュレータがまたくせものというか、調整が微妙で、ほんの少しで、車輪が空転するほど開いてしまったり、と難しいのです。大きく開けて、すぐに少し閉める、というのがコツのようですね。

ドレンコックがないのも、たまにきずで、煙突から水がけっこう吹き上がります。しかし、暖まってくれば、もう大丈夫。とにかくよく走ります。スピードも出ます。ブロアもあまり使う必要がありません。良い感じですね。

給水系は、テンダにハンドポンプがあって、これは非常に使いやすい位置です。軸動ポンプもシャーシの中にあります。それから、今回はインジェクタを試してみました。インジェクタというのは、初めての経験でした。どれくらい開くものか、どれくらいの時間開いているものか、全然わかりません。見たこともなかったのです。

インジェクタのバルブは、キャビンの下の方にあるため、走りながらでは手が届きません。駅に停まっているとき、開いてみました。シューッと音がします。水面計を見ていると、開けたときは少し水面が下がります。でも、バルブを閉めると、水面が戻って、むしろ少し上がっているのです。ほんの少しです。でも、数回繰り返すと、明らかに水が送れていることがわかります。おお、これは簡単で良いな、と思いました。便利なものですね、インジェクタって。圧力のロスはほとんどなくて、効率は良いです。

よく話に聞くのは、インジェクタは水温が上がるとうまく働かない、ということ。この機関車はテンダに水を持っているので、水は温まりませんから、大丈夫ですが、ボイラの近くに水を持っているタンク車では、確実な作動が望めないことがある、ということですね。

このレールモータの汽笛、なかなか良い音がするので動画を撮りました。こちらをご覧下さい(というより、お聞き下さい)。鳴らし方によってどんな意味があるのか、弁天ヶ丘線ではまだ決めておりません。

<小さな工作>

このところ、運行のための整備があって、大きな工作はありませんでした。写真は、Gゲージの小さな貨車を作っているところです。イギリスっぽい木造有蓋車です。航空ベニアがベースで、そこにバルサの角材を貼り付けていきます。窓や屋根はプラ板です。サイドのドアのレールもプラ板を使いました。

下回りはパーツを多用。車輪はスポーク。車軸受けはプラ製のもので、外側にホワイトメタルの軸受けがダミィで付きます。今回、ブレーキのホワイトメタルパーツがあったので、これを組み込みました。でも、ほとんど見えなくなります。窓があるということは、人が乗っているわけで、その人が車内でブレーキをかけるわけです。ぐるぐるとハンドルを回すと、ネジでレバーが動き、鉄のバーを引っ張って、4つの車輪にブレーキパッドが当たるわけですね(もちろん、ダミィなのでこの模型では作動はしません)。

色を塗りました。ボディはオレンジを薄めで吹き付けました。下回りは黒です。これに3種類ほど、汚れた色を吹き付けて、ウェザリング。まだ、足りないと思いますが、しばらくはこのくらいで。眺めるのに厭きた頃に、もう少し強めのウェザリングをしましょう。

同じ工作テーブルに、バセットロークの0ゲージのエンタープライズがいます。こちらは、再塗装をしています。エナメルを筆で塗りました。星野氏からいただいた塗料で、イギリスのものです。この写真ではまだドームが黒いですが、後ほど、ここも緑にしました。この機関車はライブスチームですが、もう火を入れることはないと思います。

<碓氷峠鉄道文化むら視察>

さて、今回のレポートのメインです。12/7に群馬県の碓氷峠鉄道文化むらを訪ねました。デキ3のキットを購入させていただいた日本ミニクラブの栗山氏から、自主制作映画『碓氷峠』が送られてきて、それを見たこともあって、一度ここへ行きたいと考えていました。

でも、国鉄の機関車にはあまり興味はなくて、一番見たかったのは、この「あぷと君」という愛称の小さな蒸気機関車です。正式には、グリーンブリーズという名のイギリス製の2-6-2のサイドタンクです。古いものではなく、ここのためにイギリスで製作された新しい機関車だと思います。昔のリリプットの模型にありそうなフォルムですね。

お客さんが我々一行しかいなかったので、キャビンの中にも入らせてもらえました。ライブスチームがそのまま大きくなった感じです(反対ですが)。床に少しだけ石炭が転がっているくらいで、車内は大変綺麗です。

このホームの屋根がなかなか良い感じでしたね。古そうな構造です。ちなみに、レールは2フィート、約60cm幅です。ですから、機関車の動輪はフレームの内側にあって、外側でクランクとロッドが動きます。いわゆるアウトサイドフレームです。客車は木造で、これまたおもちゃのような可愛らしさ。ごとんごとんと、園内を一周しました(約800m)。

車庫の先のターンテーブルのところに、この緑の2軸の凸形機関車がいました。同じ2フィートです。バッテリィ機関車だと思いますが、碓氷峠の10000型をショーティにデザインしたもののようです。現に横に「10000」の銘板も。本ものの10000型は、碓氷峠に投入された日本初の電気機関車のことで、後にEC40となりましたね(確か色は灰色っぽい)。

5インチの線路も300mほど敷かれています。踏切の警報機がモデルニクス製でした(ということは線路もそうかな)。9600がスチームアップして待っていましたので、これに乗せてもらい一周しました。運転手さんに聞いたところ、日工大で製作されたうちの一台だとか。乗客が我々4人だけだったので、軽やかすぎました。安全弁も吹きっぱなし。力を持て余していました。

本ものの機関車が並んでいます。「天賞堂製の1分の1だな」という感じで眺めました。写真は、EF59とEF58。EFですから、動輪は6軸ですが、前後に2軸ずつ従輪があって、物々しいというか、堂々としているというか、まあ、古い感じです。デッキがあるものと、ボディが被さっているタイプがありますが、これもこの当時が過渡期だったのでしょうか。

碓氷峠は電気機関車が活躍した場所なので、蒸気機関車は少ないようです。D51の半流線形が1台。ここでいう流線形というのは、空気抵抗を減らす目的で、煙突とその後ろのドームをつなげてしまったものです。ドームの後ろをキャビンまでつなげたものもありますね。俗に「なめくじ」と呼ばれて親しまれた(かどうかは知りませんが)機関車です。昔、関西線(亀山付近)で見かけたことがあるな、とおぼろげに思い出しました。

この鉄骨の固まりのようなものは、車輪がめちゃくちゃ沢山あって、クレーンもあって、相当重いものを運んだのか、よくわかりません。それを眺めつつ、あまり関心がないのか、さっさと歩いております。

この車庫(工場)の建物がなかなかよろしい、と思いました。これは◎です。

その中には、ED42がいました。大事な順番というか、風雨にさらされないようになっているわけです。外にいる機関車たちも雨が当たらないところに置いてあげたいものです。屋外展示ではすぐに傷んでしまいますからね。ヨーロッパの鉄道博物館は、ほとんど室内です。

さて、もの凄く空いていた鉄道文化むらをあとに(ちゃっかり釜飯は食べましたが)、碓氷峠の名所、メガネ橋を見にいきました。かつてはここを鉄道が通っていたのですが、今は線路はありません。歩いて渡れます。レンガ造りの歴史的構造物です。この種のものは、わりと専門で、これまでにも幾つか見学したり、検査をしたりしたことがあるのですが、古いわりには想像以上に良い状態でした。でも、劣化するのは、これからですね。今後も、ちゃんとメンテナンスを続けてもらいたいものです。

トンネルの中も歩けます(距離があるし、帰りが上り坂になるので行きませんでしたが)。それから、猿が沢山いました。人を恐れず、すぐ近くまで来るのです。この時期は山にも餌が少なくなるのでしょうか。実に風光明媚な場所です。我々と猿以外誰もいませんでした。

<軽井沢ワールドトイミュージアム>

碓氷峠とは横川から軽井沢へ向かう難所でした。標高差は500mもありますが、自動車だと20分ほどで上がってしまって、うーん、アプト式の苦労は何だったのか、釜飯を食べて気合いを入れたのは何だったのか、という現代の便利さ。さて、軽井沢のワールドトイミュージアムを訪れました。はい、2回目です。昨年の8月にも来ています。古いA&Bレポートをご覧下さい。

展示物は同じではなく、一部入れ替わっていました。もともと、ここのコレクションは、このミュージアムに展示されているものの10倍くらいあるそうで、順次整理して展示しよう、としているところとか。昨年は、撮影禁止だったため、館内の様子がご紹介できませんでしたが、なんと、撮影がOKになったのです。館長さんによれば「やっぱり思い出になりますから許可にしました」とのこと。写真はOゲージと1番ゲージの古いストラクチャ。こんなおもちゃを手にしたのは、大金持ちだったはずです。

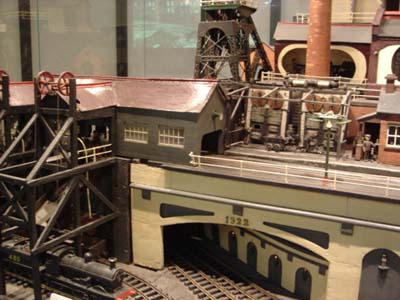

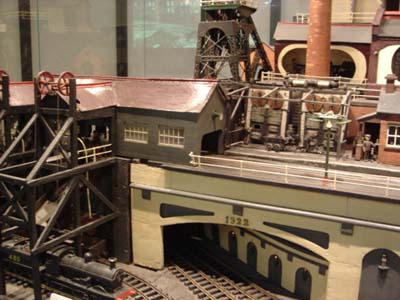

いろいろなコレクションでいっぱいですが、それらの中でも、これが一番凄い、というのが、この炭鉱ジオラマでしょう。

すべてが手作り。ユニークです。眺めているだけで楽しい。素晴らしい作品。100年もまえに個人が作ったものが、こうして異国の地でまだ動いているのも感動ものですね。これは必見です。

館長さんが「入りますか?」とおっしゃったので、すぐに上着を脱ぎました。小さな入口を潜って、このジオラマの内部に入ったところです。1機のモータが動力。プーリィやカムを駆使して、人形を含めいろいろなものを動かします。かちゃかちゃとリズミカルな音が鳴っています。

前面は一番上の写真のように建物が並ぶ炭鉱の町。背面はこの写真のように、炭鉱の中、採掘現場です。大勢の炭鉱夫たちが、それぞれの作業に余念がありません。館長さんによれば、年寄りほどゆっくり動く、とか。本当に心の行き届いた動きをします。世界が作られているな、という感じ。

新幹線の軽井沢駅へ歩き、帰りはあっという間に東京へ到着しました。1時間ちょっとなのです。今はもうアプト式も重連も協調運転も必要がないのですね。

<オープンディ>

11月と12月は、沢山の人が我が弁天ヶ丘線をご利用になりました。どうもありがとうございました。だんだん寒くなってきましたので、そろそろ今年も終わりかな、あとは社長が一人で楽しむくらいかな、と考えております。今回は、2005年最後のオープンディの様子を少しだけご紹介します。

まずは、45mmゲージのライブスチーム、走っているのはご存じ、シェイです。もう何度か登場していますが、今年から、この45mmのエンドレスが弁天ヶ丘線のアトラクションの1つに加わったわけです。前回のレポートでは、動画はBタンクのものでした。「シェイが走るところを見せてほしい」とのメールを多数いただきましたので撮りました。こちらをご覧下さい。シャカシャカと走ります。

駅長はレンガの柱の影で監視中です。実は、機関車が走るとついつい追いかけてしまうため、社長から注意を受けているのです。それで、少々ふてくされているところ。

12/10のオープンディは晴天に恵まれました。この日はAB20+AB10の重連列車を最初からお客様に運転していただく、という暴挙、もといサービスを行いました。というのも、今回は皆さん常連さんだったためです。

最初は皆さん、ゆっくり慎重に走りますが。だんだん慣れてきてスピードが出ます。まあ、そこが危険なのですね。速度を出しすぎると脱線することがあります。脱線すると、怪我をしたり、機関車が壊れたりする点が、小さな模型とは違います。充分に気をつけましょう。

でも、皆さん笑顔。とにかく楽しいのです。乗ってみないとわからない、とはこのこと。雰囲気を伝えるための短くて小さな動画がこちらとこちらです。この2つめの動画は、サファイアのスチームアップをしながら撮影したので、ブロアファンの音と、煙が入ってしまいました。

アーチ橋はやはり一番の撮影ポイントです。ここへ列車が近づくと、カメラマンが待ちかまえます。ちなみに、運転しているのは、いずれの場合も後ろに乗っている人です。

デッキの上を走るときは、走行音が楽しめます。それから、秋の森林も満喫できます(パンフレットの宣伝文句を考えているのでした)。

デキ3の一人乗りです。スピードは出ませんが、のんびりとできて癒されます。

今年は、シーナリィとストラクチャに力を入れました。アーチ橋も下に本ものの池ができ、上には手摺りがつきました。もうすぐ、背後のサザンカが赤い花をつけるでしょう。

運転をお客様に任せて、社長は8号機サファイアの準備をしていました。

スチームアップに20分ほどかかります。電機機関車の合間に入り、メインラインを走りました。冬は蒸気がよく見えて楽しいですね。見てわかるとおり、防寒は完璧です。

運転しながら、短い動画を撮りました。こちらをご覧下さい。

<小さいライブスチーム>

45mmの小さなライブスチームに近頃はまっています。やっぱり、いつでも線路がそこにあると違いますね。30分あれば走らせられるのですから。今回は、いずれも日本のアスター製の機関車です。Cタンクは1番スケール。エンジンは1気筒のオシレーチング(首振りエンジン)で、ギアダウンしています。でも、なかなかそれらしい音がするから不思議。

もう1台は、グラスホッパと呼ばれている古典機関車で、ボイラもシリンダも縦型。大きなアームが動くのが楽しいです。いずれも燃料はアルコール。

これも動画を撮りました。こちらとこちらです。

<冬到来>

サファイアに運転手を乗せて撮影しました。森林は常緑樹のため逆にこの時期は落ち葉が少ないのです。工場の前を小編成が通過していきます。

パスカル駅長は庭園パトロールが大好きです。線路の上も走りますし、橋の下も潜り抜けます。毛が長くなって、オーバを着ているみたい。温かそうですね。

12/19の朝には積雪が30cmほどありました。庭園はすっかり雪国になりました。テーブルの上の雪の厚さをご覧下さい。

川も池も見えないくらいです。モルタル製の小屋が右に埋もれていますが、わかるでしょうか。

一応、ロータリィ除雪車も出動しましたが、運休することは決まっているので、作業にも力が入りません。マブチモータ+単2電池1本、それに紙製ロータですから、力が入らないのは当然かもしれませんが……。

今年のレポートはこれで終わりです。良いお年をお迎え下さい。

/☆Go Back☆/