MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

深まる秋

/☆Go Back☆/

去年に比べると、今年の秋は明確というか、しっかりしているというか、自分を見失っていないというか、なかなかどうして久しぶりに秋らしい秋ではないでしょうか。

もう、ガレージのドアを一日開けっ放しにしても、蚊が入ったりする心配もなくなりました。日が当たらないと、少々寒いですが、そこはちゃんと着込んで備えます。だいたい、工作をするには、長袖や手袋が適しているわけですし、熱が入ると自然に躰も発熱しますので、暑いよりは寒い方が作業には適しているでしょう。

蒸気機関車を走らせるのも、寒い方がグッドです。火をおこしているわけですし、それから、蒸気が目に見える気温の方が雰囲気が出るというものです。電気機関車はバッテリィが少々弱る感じがします。それから、運転していてやはり少し寒いフィーリング。乗用トレーラに暖房が必要かもしれませんね(真剣に考えていたりして)。

11月は毎年、欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線にとって最もお客さんが多い季節です。今年も沢山の方が乗りにいらっしゃいました。合計すると、60人くらいかな。そのほとんどは、社長が運転をして、お客さんを乗せてメインラインを一周する、という乗り方です。沿線には、ストラクチャやシーナリィが充実してきましたので、だんだんアミューズメント・パークの様相を呈しています。次は、森の中で木を切っている木こりの人形の製作を考えましたが、行き過ぎでしょうか。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へ行けます。「掲示板」はほとんど社長のブログと化しています。「広報部ブログ」は文字通り広報部長のブログですが、ほとんど広報活動はされておりません。どちらもよろしく。さらに、鉄分は少ないですが、社長が毎日書いている日記「MORI LOG ACADEMY」も10月から公開されています(これは仕事ですが)。

<落ち葉>

この時期、葉っぱが色づいてとても綺麗なのですが、でも枝にそのまま残っていてくれません。このように地面に落ちるわけです。それでも、このままならばまだ綺麗なのですが、じきに茶色になって、土になってしまいます。線路が見えませんが、この程度であれば、運行には支障はありません。ただ、ギアに入ったりすると嫌なので掃除をします。回転式掃除機も試作されましたが、バキューム・クリーナが予想外に効率が良く、毎日利用しています。

デッキにも落ち葉がこのとおり。滅多にありませんが、蒸気機関車から石炭の燃えかすが線路上に落ちることがあります。乾燥した落ち葉があると火がつく可能性もないとはいえません。その意味でも掃除はした方が賢明でしょう。

この芝の上にも落ち葉が沢山舞い降ります。これは掃除をしたあとの写真です。

川辺に、元臨時駅長の姿が見えます。芝はもう秋の色です。

<石炭燃やす>

8号機サファイアを久しぶりに運転しました。火を入れるのは半年振りです。前回の後半、軸動給水ポンプが不調で、水が大量に漏れているのを発見しました。その後、放ってあったのですが、今回はちゃんと分解して点検をしました。その結果、ネジが緩んだために、ピストンの軸がずれたことが原因と判明、これを正確に調整して締め直しました。

というわけで、スチームアップをして、いよいよ出発です。石炭は、やはり煙たいですね。でも、この臭いが良い、というのがライブスチーマの共通の声ですね。

左側の動輪の間に軸動ポンプがあります。配管が見えると思います。走っているうちに、音が少し変だと思い、もう一度点検をしたら、ポンプへの配管がちゃんと締まっていない、という凡ミス。急いで、ハンドポンプで水を送ります。配管のジョイントを締め直したところ、軸動ポンプでちゃんとボイラへ水が送られるようになりました。めでたしめでたし。

ガレージ駅に駐車している2枚目の写真は、アッシュピット(レンガで囲ってある線路の下の穴)に灰を落としているところです。

珍しく、スバル氏が庭にいたので、写真を撮ってもらいました。オレンジの石炭車に足乗せがあります。運転しているときは、安全メガネをしていますが、これは写真のために外したところ。

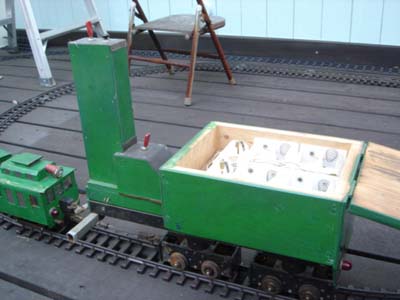

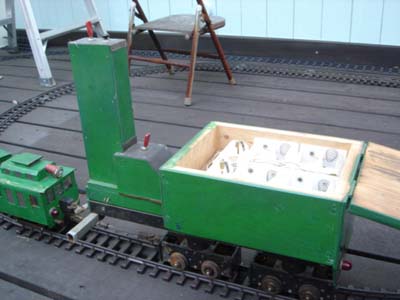

<新無蓋車>

今年はストラクチャの充実が第一課題なので、車両の製作を行っていません。がしかし、急に思い立って、貨車を製作することになりました。ご覧のとおり、ベニアにボール紙を貼る、弁天ヶ丘線の標準仕様です。無蓋車はこれが3台目なので、もう慣れたものです。

アップの写真をご覧下さい。ベニアに貼ったのは工作用方眼紙(帯状にして、裏返しで接着)。その上から、コーナではアルミアングルを、また、中間部では、プラ板を接着しました。その後これに穴を開けて、リベットを埋め込みます(瞬間接着剤使用)。

サーフェイサを一度吹き、乾いたらサンディング。特に紙の切り口のめくれを取ります。その後、緑色を吹きました。

これは、未完成なのに試運転をしているところ。実は、デキ3のバッテリィを載せる車両なのです。もともとはタンク車でしたが、上部タンクを外して、下回りだけで使っていました。それではあまりに味気ないので、無蓋車のボディを製作したわけです。

レタリングを入れました。マスキングテープを何枚も貼り、文字を切り抜いて、そこに吹き付けて描いた文字です。Aは簡単ですが、Bはけっこう難しい。バッテリィを隠すため、荷物に見せかけて、ウェスを被せてみました。また、デキ3のコントローラは、後部の客車にあるのですが、ここへのケーブルを、無蓋車の下部を通し、すっきりとさせました。良い感じになりましたね。

<アーチ橋>

完成して1年半のアーチ橋ですが、もともとのデザインでは、レンガの上に手摺りが付くものでした。この工事がなかなかできなかったのは、どんな素材で作るか、デザイン(特に構造)をどのようにするか、といった問題のためでした。

下に池も完成しましたので、手摺りの工事をいよいよ始めることにしました。写真は、工事まえの最後の写真。駅長は日向ぼっこ中です。

手摺り部は、20mmのアングル鋼材を使うことにしました。下部には30mmのアングル。垂直部材は16mm幅の帯板。これらを溶接して組み立てます。高さは約160mm。長さは、最初のもの3つは1200mmで製作しましたが、その後は、1800mmを2つ作りました。

写真は、まず前面にだけ1200mm3つを置いてみたところ。長さは、3600mmになります。橋の長さは3200mmなので、400mm長いのですが、これは、デッキへ渡る橋の部分へ延長されるデザインです。このあと、左へもさらに延長を計画しています。

両側揃いました。なかなか壮観です。まだ、錆止めのグレィを吹き付けただけのものです。このあと、刷毛塗りでアイボリィ(錆止め塗料を使用)に塗装しました。

構造はいたって簡単で、2枚目の写真のように、下部のL型鋼に溶接した450mmほどの足が、線路の枕木の間に挟まっているのです。ようするに線路の重さで安定しているわけです。ちょっとした衝撃で動きますが、その方が安全だろう、と考えました。取り外しは非常に簡単で、横に引き抜くだけです。

とりあえず、直線部分は完成しました。この先にも延ばす予定です。鉄道の橋として、少し引き締まったように思えます。

<小型ライブの午後>

45mmの小型ライブスチームです。エンドレス線が設置されたおかげで、いつでもすぐに運転ができます。このサドルタンクは、オーストラリア製で、ポータでしょうか。中古品で入手したもの。ガス炊きです。非力ですが、まあまあ走りました。

ガスは、アルコールと違ってブロアファンが不要なのが便利です。また、最近はガスのカセットがめちゃくちゃ安い(100円以下)ので助かります。

こちらはシェイです。力が強いので、貨車を何両でも引っ張れそうです(つなぐのが面倒ですが)。この機関車はとても調子が良いです。プロポーションも良いし、作りもなかなか良さそう。いずれラジコンのサーボを組み込みたい、と思います。

小さな動画を撮りました。こちらをご覧下さい。変な音がしていますが、バーナの音です。

<バッテリィ機関車>

Gn15(Gスケールで15インチを再現した模型。線路は16.5mmゲージを使用)のバッテリィ機関車が、ほぼ完成しました。前回のレポートに比べると、機関車のウェザリング(汚し塗装のこと)くらいかな。ああ、運転手がまあまあ出来上がっています。パテで作った左腕も、馴染んでいますね。そっぽを向いていてすみません。On30のレイアウトに載せて撮影しました。非常に馬鹿でかいです。

<駅長の日々>

若きパスカル新駅長は、庭で毎日走り回っています。ときどき、電車にも乗っていますが、まだじっとはしていられません。それから、カメラ慣れしていないので、レンズを向けられると、すぐに動いてしまうのが未熟なところです。

しかし、別に命令されていないのに、おすわりは自分からします。思慮深い顔も得意です。冬に向けて毛が伸びてきました。

しかし、大失敗がありました。池の水を飲んでいるとき、頭からどぼんと池の中へ落ちてしまったのです。幸い、すぐに救助されましたが、本人はかなりショックだったみたいですね。意気消沈の顔。ところが、10分後には、もうなにごともなかったかのごとく元気いっぱい。「ちょっとお風呂に入っただけ」と、立ち直っていました。

庭の水やりの妨害をするので、いつも水浸しになっている駅長ですが、乾いている珍しい写真を。胸の白い毛がふさふさになりました。

ホビィ・ルームへも、毎日視察にきます。線路を跨ぐ、線路の上を歩く、架線の下をくぐりぬける、など、傍若無人。列車を傾けたり、人形をなぎ倒したりは日常茶飯事ですが、今のところ、ストラクチャなどに大きな被害はありません。

窓際にある緑の2台は、3.5インチのライブスチーム。もう数年も火を入れていません。左には乳母車。パスカルの前に、フォーニィ越しに象がいますね。

南庭園の星印の場所は駅長の指定席です。ここに座って、列車の運行を見張っているのです。新駅長も自然にこの場所が好きになりました(たぶん、凸凹がないから)。

<弁天ヶ丘線の日常>

11月になって晴天続きです。引込み線は、小さな池を跨ぐことになりましたが、そこに9号機プリムスが待機しています。池の真上に機関車がいるのは、ちょっと危ない感じもしますね。編成を変えて、もう少し短くすべきかも。

2枚目の写真は、ガレージの西口付近の様子。ここのドアは、人間の出入りにはよく使いますが、ここの線路を車両が行き来することは滅多にありません。したがって、このように、半分だけ開けていることが多いのです。手前にピンクの1号機。向こうには10号機の単端。手前にある丸太は、運材車に載せるための松の幹です。

西庭園駅改めバラ駅です。AB20+AB10の重連列車が停車しています。薔薇は本数は増えていますけれど、勢いは今ひとつ。パーゴラの上部まで届くのはいつのことでしょうか。

ガレージの中に待機しているのは3号機グースと5号機ガソリン機関車。左の東口には、バンドソー(電動ノコギリ)が置かれています。ドアを開けてこれを外に出し、鋼材をカットします。かなりぎりぎりの配置です。

ガレージ駅の1番線に、7号機カトー7tonが待機中。ここでエンジンをかけます。左には黄色の給水塔や、配電盤などが見えます。

駅を出発して、レンガサークルの踏切にさしかかったところ。引いているのは、ボギィのトレーラとオレンジのショートカブースです。この機関車もだんだん汚れてきて良い感じになりつつあります。少しくらい錆びてくれたら良いのに、と思うくらい。レンガサークルには、スバル氏が置いた赤い葉っぱの草があります。クリスマスに飾るやつですね(固有名詞知らず)。

同じ場所を逆に、9号機のナベトロ列車が駅へ向かって入ってきました。午前中の日差しです。レンガサークルのオブジェの上の皿には水が入っていて、鳥が飲めるようになっているのですが、植物が生い茂りすぎている気がします。

こちらは夕方に撮影したもの。森の中を抜ける、同じくプリムスの列車です。ヘッドライトを点灯して、工場の前を通過しようとしています。斜面には45mmゲージの線路が見えます。炭坑のトロッコみたいに見えませんか。レンガが危なげです。

<お客さん>

雑誌「とれいん」の元編集長、平井憲太郎氏が弁天ヶ丘線にいらっしゃいました。天気も良く、絶好の運転日より。運転を楽しんでいかれました。名鉄瀬戸線も初めてだったとかで、喜多山にいる青い凸電気も撮影したいと話していらっしゃいました。

女性2名だけで運行している珍しい写真。運転手は後ろにいる広報部長N倉氏です。前に乗っているのが乗客のK野氏。広報部長は、運転歴を重ね、運客サービスもできるようになりました。

こちらはお客さんに撮っていただいた写真。よそ見をしながら運転する当社社長です。

もう1枚は、弁天ヶ丘線のお客さんでは最年少記録。でも、もちろん運転は無理です。社長が後ろから押して動かしました。

<他社からのおたより>

2枚とも星野氏からいただいた写真です。足立区鹿浜のミニチュア鉄道が開通5周年を迎え、これを記念して運転会が行われたそうです。写真は、以前にも楽しい写真をご紹介させていただいた本山氏の記念列車。MAXITRAKの機関車の下回りを利用したものとか。

もう1枚は当日の目玉、9600の4重連です。星野氏の青い9600が参加していますが、この1台はボイラが古いために火は入っていないそうです(きっと誰も気づかなかったことでしょう)。

<レトロなおもちゃ>

この小豆色の電車はゼンマイのおもちゃ。戦前でしょうか。1番(45mm)ゲージだと思って線路にのせたら、うまくのりません。もう少し車輪間隔が広そうです。でも、64mmほどはありません。星野氏に尋ねたところ、戦前には日本独特の50mmゲージがあったそうです。35mmは知っていましたが、50mmとは、また日本人らしい、すっきりした数字です。5センチゲージと呼ばれていたとか。

クラシックカーの方もゼンマイです(後輪のところにネジが見えます)。これは、かなり大きくて、迫力があります。タイヤもブリキ製。イギリスのMettoyが1939年に製造したものとか。奥のフラットカーに乗っているものは、半分くらいの大きさのもので1930年のWells製。いずれも、星野氏経由で入手しました。

黒い機関車はOゲージです。2線式の線路も付属しているセット。これもゼンマイ駆動です。ライトだけをバッテリィで光らせたようですが、もちろん、バッテリィは死んでいるので、点灯させるならば、電池ボックスを積まないといけません。

もう1つも汽車のセット。こちらもOゲージのゼンマイですが、線路は3線式が付属しています。オレンジと青の客車が可愛らしいですね。機関車はタンクっぽいデザインですが、立派なテンダが付きます。電気機関車も汽車も、箱の絵と全然似ていませんけれど、これを走らせた少年たちには、もっと本ものに似た姿で見えたことでしょう。

<謎の骨董品>

変な骨董品を買ってしまいました。電気機関車の自作品です。下に1975と書かれているので、30年まえに作られたものでしょう。これほどの作品を手放すことはないでしょうから、たぶん、作られた方は既に亡くなっているのでは、と想像します。

ゲージは45mmです。機関車は2両あって、いずれも不似合いなほど大きなモータが仕込まれ、かなりギアダウンされています。また、大きな鉛のウェイトが入っているため、1両が3kgほどあります。片手で持ち上げるのが大変なくらい。豆電球が前にも後ろにもついています。真鍮製だと思われますが、作りはしっかりしていて、とても頑丈です。コネクタを調べた結果、ライトの回路がショートしているようなので、モータに直接電圧をかけてテストしたところ、大変好調に車輪が回転しました。

それだけならば、別に怪しくないのですが、この2両の機関車とセットで、変な大型車両が付属していました。見ればもうわかると思いますが、これは明らかに人間が乗るために作られたトレーラです。機関車とトレーラの台車を連結器で結びます。配線も、機関車やトレーラに6Pコネクタがあって、ワンタッチになっています。なかなか考えられています。これだけのものを作る方は、一流のモデラだったことでしょう。

トレーラはボギィで、8個の車輪はすべてボールベアリングが使われています。乗ってみたところ、かなりスムーズに動きました。トレーラのシートの蓋を開けると、電池ボックスが並んでいます。単1電池が直列に8本。つまり12Vですね。ほかに4本分の電池ボックスがあります。配線がよくわかりません。おそらく4本で並列にしたり、直列にしたりして、スピードをコントロールしている模様。ライトのスイッチも当然あります。さらに、小さなモータで駆動するサイレンらしき装置がありましたが、よく見たら、掃除機でした。線路上の掃除をしたのでしょうか。こちらは、モータが既に死んでいました。

LGBの機関車に自分を引かせて遊んだことが過去にあるのですが、ここまで完成度の高いものは作れませんでした。ライトの配線をすべてやり直す必要があるのと、連結器が間違って修繕されているので(たぶん骨董屋さんが直したもの)、そのあたりを現在、修理しています。動力に関しては、直線の線路上でドライブしてみましたが、ちゃんと人を引いて走りました。カーブに対しては、連結部に不備があるので、調整が必要です。後日また、ご報告しましょう。

<トラック>

11月後半は晴天続き。日差しが暖かいです。またまた、レールトラックが登場。まえと違うのは、クレーンが装備されたこと。レールトラックの荷台にクレーンとは渋いではありませんか。いつの間にか、クレーンも茶色に塗装されています。先日、無蓋車が、ガレージのドアにぶつかって壊れたので、ボディを修理しましたが、強度を出すため、下部と接着しました。ですから、もう外せません。

無蓋車にグースの頭を取り付けただけですので、動力がありません。そこで、このように、アーチ橋の上から、下り勾配を利用して走らせます。重力式というやつですね。けっこう面白いです。動画を撮ろうかと思ったくらい(一人だと面倒なので撮りませんでしたが)。

10号機単端に無蓋車を引かせてみました。これも似合いますね。この雰囲気はグッドです。ラジコンで走りますので、のんびりと座って眺めていられます。

南庭園のカーブを走っているところ。落ち葉ではありません。黄色かった葉っぱがだいぶ枯れてきました。腕木信号機が向こうに見えます。

西庭園のカーブ、信号所の横です。信号機が赤になっているので止まっているようです。左側には、レンガを積んだだけの花壇が作られていますが、これは後日ちゃんとセメントで固めました。

高架を上ってデッキへ向かっているところです。空気が澄み渡り、鳥の囀りが聞こえてきます。こんな良い季節がずっと続けばこの世の楽園ですが、そうもいきません。あっという間に寒くなりそうです。

/☆Go Back☆/