MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

小さな工事と大きな工事

/☆Go Back☆/

今年は9月から運行を始めました。例年よりも暑い日が続きましたが、それでも10月になるとすっかり秋の空。朝夕は空気も冷たく感じられます。庭園鉄道にはもってこいの季節ですが、この時期にまたも大工事を敢行。それというのも、今年は11月にパーティなどが集中して、来客が多いというスケジュールだったからです。

写真は、ガレージ駅の2番線に待機するカトー7ton。ところどころ塗装が禿げたりして、少しずつウェザリングが効いてきました。まだまだ綺麗すぎますが……。エンジンの方はようやく慣れてきたところかもしれません。今回は、鉄道関係では大きな工作はなく、のんびりと少しずつ進めた集積のような報告ばかりです。その代わり、西庭園と母屋が大がかりな工事となりました。

「欠伸軽便鉄道の掲示板」はほぼ毎日工事の様子などをレポートしていて、ほとんどブログと化しています。リアルタイムでご覧になりたい方は、是非そちらへどうぞ。掲示板ですのでもちろん参加もできます。かなり専門的な話題もときどきありますが、非鉄な方も歓迎します。下のアイコンから広報部へ一旦行き、そこから「欠伸軽便鉄道の掲示板」と「広報部ブログ」へ行けます。「広報部ブログ」は広報部長N倉氏の秘密(?)レポートです。

<ストラクチャ工作>

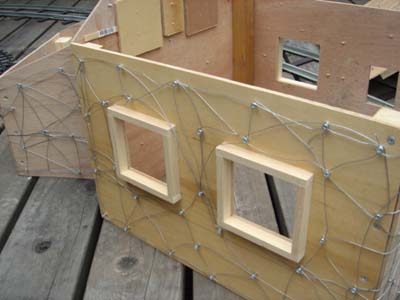

1枚目の写真は、以前に製作したモルタル製の小屋に窓枠を追加しているところです。このあと、透明アクリルの窓ガラスを付けました。製作して半年ほど屋外に置かれていましたが、ひび割れなどは皆無です。やはり、耐久性といえばコンクリートですね。

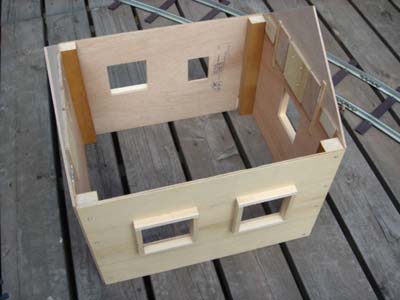

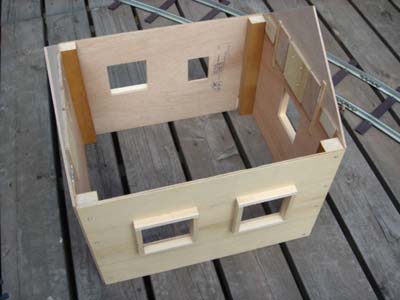

モルタル製ストラクチャの第2弾。本当は教会堂を予定していたのですが、少し大きくて大変そうなので、さきに小さな工場を建設することにしました。2枚目の写真が、製作第1日。手前のノートに設計図(ならぬスケッチ)らしきものがあります。このとおりにはできないと思います。4ミリ厚のベニアに窓の穴を開け、窓枠の角材を周囲に接着剤で貼りつけます。ドアの部分は、このベニアがそのままドアになりますので、切り抜きません(ドアの窓だけ開けます)。

そうして作った壁を組み合わせて立体にしました。角に柱が4本。これは単なる固定のためです。大きなベニアがないので、適当に継ぎ足しています。裏に細かい切れ端が貼り付けてあるのはその接合部の補強のためです。

屋根もできました。煙突は塩ビパイプで作りました。横に小さい小屋が付属します。大きさは、1作目の「草原の小さな家」よりは二周りほど大きく、長手方向は700mm、奥行きが400mmです。

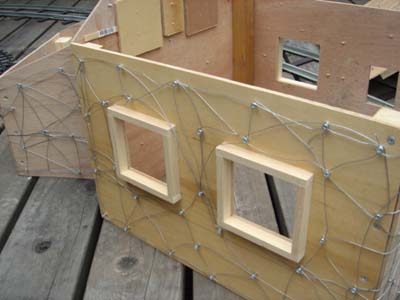

屋根と壁の外側の面はすべてモルタルを塗ります。厚さで10〜15mmくらいでしょうか。そのモルタルの補強として、針金を写真のように張り巡らします。これは、ベニアとの付着の意味も多少ありますので、まず、木ネジを半分ほど埋め込み、それに針金を適当にひっかけていきます。モルタルは圧縮には強いのですが、引張に弱い。だから、それを補強するために鉄筋を入れます。いわゆる鉄筋コンクリートの理屈で、強度にすると10倍くらい違ってきます。大事なことは、針金がベニア板から浮いていること。

モルタルは、ホームセンタで売っている「インスタントセメント」を使いました。これは、セメントと砂が既に混ぜてありますので、水を足すだけです。水道水を少しずつ加えていきながらよく練ります。ヨーグルトのように軟らかくしてはいけません。しかし硬いと作業が大変です。1枚目の写真が屋根の面に塗りつけ、コテで跡をつけてディテールを表現しているところ。硬化するのに1日かかりますので、作業が終わったらそっとしておきます。1日に1面ずつしか作業ができません。4面あれば最低でも4日かかる計算になります。

2枚目が、すべてモルタルを塗り終えたところ。この状態でさらに数日は放置します。雨が降って、水で濡れた方が強くなります。乾燥させる必要はありません。セメントは水と反応して固まるので、乾燥は硬化にとってマイナスなのです。

水性ペンキを塗りました。筆塗りです。壁が紫っぽい赤、ドアと窓枠をクリーム。壁の下部は、石積みの模様にしていますので、色もこのまま。この写真では、まだ屋根と煙突が塗られていませんが、そこはグレィと黒に塗りました。

新駅長が検査にやってきました。大きさ的には、彼が入るのにちょうど良いですが、入口が(たとえ開いたとしても)小さめでしょうか。

ペンキをすべて塗り終わり、窓ガラス(アクリル)も入りました。設置されたのは、森林の中。すぐ前にメインラインが通ります。後ろには、45mmゲージのエンドレス高架線があります。この45mmに手押しのトロッコ(ナベトロなど)がのっていると炭坑のイメージでグッドではないでしょうか。

<新駅長勤務中>

パスカルは生後4ヶ月になりました。シェルティとしてはとても小さい方です。またコロッとしている(太っている)方です。耳が大きく、垂れ下がっています。毛はまだ長くありませんが、それでも少し伸びてきました。

庭に出ることが大好きになり、毎日走り回っています。でも、トイレは外ではしません。

線路の上も歩きます。橋の上も渡れます。山にも駆け上ります(トーマは山には登らなかった)。もう、行けないところはありません。

このように後ろ脚を投げ出して伏せをする癖があります。お腹が地面にぺったり。後ろ脚が利いていません。よくこれですぐに立ち上がれるものです。

家の中では、玄関の絨毯のところがお気に入り。トーマと同じです。また、ホビィルームへも出入り自由なので、レイアウトで機関車が走ると興味津々で見つめています。汽笛を鳴らすと、ようやく吠えて応えます。今のところ大惨事にはなっていません。

南庭園の駅長専用ポジション。まだ見習いのためか、中央ではなく端っこに座っています。

こちらは、山の上に陣取って、45mmの線路を監視しているところ。機関車を走らせると、追いかけようとしますので、それは注意しています。危ないですからね。

だいぶ大きくなりました(5kgくらい)が、少し離れたところから見ると、まだまだ小さいです。一人だけで遠くへは行きません。いつも人のそばにいます。恐がりのようです。相変わらず、吠えることはありません。とても静かです。

<西庭園>

西庭園駅は、スバル氏が薔薇のプランタを並べました。このため、「薔薇駅」と改名されました。イギリスに「バラ鉄道」があるのですが、全然関係ありません。小さなベンチも置かれています。子供用ですが、大人が一人ならば座れます。

芝を刈りました。さっぱり綺麗になりましたね。しかし、このあと、大工事が待っているのです。庭師さんが来て刈ってくれたのですが、途中で機械が故障し、欠伸軽便鉄道の備品の草刈りマシンが貸し出されました。「そんなもの買って」とスバル氏から指摘されていましたが、役に立って良かったです。

<業務報告>

OS製の乗用トレーラは、足を載せる位置が低く、重心も低いため乗り心地が満点なのですが、残念ながら、その載せた足が、電動ポイントマシンに接触する、というトラブルがありました。ポイントマシンを線路から遠ざける手もあるのですが、一箇所、大木の幹のため、それもできませんでした。乗る人が気をつけていれば大丈夫なのですが、いちいち注意をしなくてはならないし、そもそも、車両限界を超えているのはやはり問題だろう、ということで今回、車両の改造に踏み切りました。具体的には、写真のように、足を載せる部分をかさ上げして、5cmほど高くしただけです(写真の黒い部分)。

客車のボディを被せたとき、若干格好悪くなってしまいましたが、しかたがありません。これで、どなたにも安心して乗ってもらえるようになりました。

これはデキ3のコントローラです。作ってから数年経過し、タッパにマジックで書いた文字がほとんど消えていましたので、書き直しました。タッパに入ったひびは直せません(安物を使ったせいでしょうか)。コントローラがのっているのは、やはりOS製の客車です。シートの上にのせて使っていましたが、安定が悪いので、今回ちゃんとした専用スタンドを製作しました。よく見えませんが、コントローラの下の黒い部分です。こういった細かい整備をしている毎日です。

2枚目の写真は、カトー7tonの内部。初公開ではないでしょうか。右がホンダの4サイクルエンジン。中央上がサブマフラ。これが2段めのマフラで、1段目はエンジンの向こう側に付属しています。消音のためにマフラを2段にしているのです。中央下がガソリンタンク。満タンにしたら、1ヶ月くらい遊べます。シャフトが後部(左)へ伸び、そこにギアがあります。動輪への伝動はチェーンです。

<ペンキ塗り>

母屋の壁面の塗装がかなり剥がれかかっていました(築25年ほどになります)ので、全面改修することにしました。どうせならばということで、色を変えることに。もともとは和風の庭園だったので、このようなこげ茶色だったわけですが、現在は洋風に庭が様変わりしているし、プログレッシブなガレージも建設されましたので、これらに合わせようと考えたのです。ガレージを建てたときも、母屋に色を合わせて塗りましたが、どうもしっくりきませんでした。ガレージも塗り替えることにします。

足場が必要なので、アルミパイプの柱が組まれ、ネットが張られました。仮設構造というのは良い雰囲気ですね。ごちゃごちゃとして、軽やかで、インダストリアルな感じ。よおく見て目に焼きつけておいて、いつか自分でも組んでみたいものです。

工事の途中です。これは下塗りの段階で、白いサーフェイサのようです。診療所(というか百葉箱)みたいで、なかなか素敵です。「これでも良いなあ」とスバル氏と話しました。1枚目が北デッキの面。パスカルはスバル氏が差し出しています。もう1枚は、工作室の北側に出たところ。赤い実がなっています。

ペンキ屋さんから、その白い塗料をもらって、木製のプランタを塗っているスバル氏。刷毛ではなく、軍手を使って塗っていました。綺麗に塗らないで、古びた感じにしたいようです。これで味をしめ、彼女はこのあと、ベンチも塗ったし、素焼きの植木鉢も10個くらい塗ってしまいました。

そのプランタにパンジィが植えられ、線路のわきに置かれました(写真はその途中で1鉢だけですが、同じものが2鉢出来上がっていました)。地面を覆っている黄緑の葉っぱ(リシマキア)は、寒くなったので少し勢いがなくなってきました。これは冬には一旦枯れます。

母屋の南面(玄関付近)です。白い下塗りの上に、スカイブルーを塗りました。また日をおいてもう一度塗りました。このあと、ウェザリング(古びた感じを出すための汚し)をする予定です。

2枚目の写真にベンチが写っていますが、これがスバル氏が塗ったあとです。ベンチも同じスカイブルーで塗ってから、黄色や赤っぽい色で汚していました。少しわざとらしかったです。母屋の方は白で汚す予定。

<Oスケール・ギヤードロコ>

この頃、HOスケールからはほぼ撤退しています。スケールモデルは、Oスケールがメインになっています。写真は、シェイとクライマクスですが、いずれもOn3で、アメリカの3フィートゲージの機関車。線路のゲージは19mmです。

こちらもクライマクス。小物が沢山載っています。もう1枚は、ワークスカーというのでしょうか、作業車です。クレーンがあって、資材を運ぶようです。フィギュアが良い感じ。この車両はOn30。

ディテールどうこうよりも、HOに比べてやはり走らせたときの安定感が大きく違います。Oスケールで森林鉄道のレイアウトが作りたいですね。

<45mmゲージ・ライブスチーム>

西庭園に開通した45mmゲージのエンドレスは、ライブスチームを走らせるためのものです。電動の機関車も運転ができますが、電動ならば室内でも楽しめますからね。ライブは火を使うため外でしかできません。

このサイズのライブスチームではアルコールかブタンガスが燃料になります。今回はブタンガスの機関車を走らせました。ブタンガスというのは、カセットコンロに使われているもので、あのカセットをホームセンタで買ってきて、機関車のタンクへ中身を移します。アルコールと比べると、充填は楽だし、スチームアップのときブロアファンが不要で、取り扱いは非常に簡単です。新しい製品のほとんどブタンガス仕様になっているのは、このためでしょう。5インチのライブスチームでも、ガス炊きのものがあって、やはり手軽です。ただし、石炭の臭いがしません。

1枚目の写真は、ルビーという名のライブ入門機ですが、とてもよく走ります。2枚目の写真も、同じルビーをベースにしたテンダ機です。

このクラスのものは、水は最初にボイラに入れた分だけで運転をします(走りながらボイラへ水を供給しない)。ですから10分か15分くらいしか走らせられませんが、機構が断然簡単になり、トラブルもほとんどありません。水を供給しないわけですから、タンク機もテンダ機も変わりはないことになりますね。

パスカル駅長が山の上で不思議そうに見ています。なにごとも勉強です。

シェイも走らせました。今回がまだ2回目の走行でエンジンは慣らし段階。しかし、独特のメカニカルな音が良いです。低速ながら(勾配に強そうな)力強い走りです。夕方ちょっとあいた時間に急いで運転したため、連結する貨車も出しませんでした。今度はゆっくりと遊びましょう。

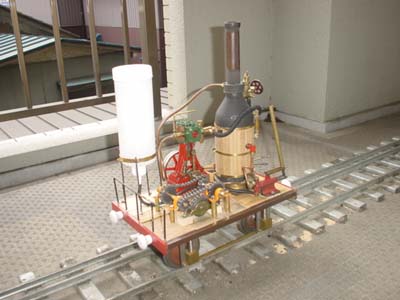

<他社からのおたより>

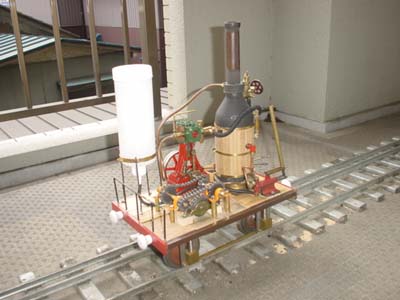

1枚目の写真は怪しい星野氏作の機関車(星野氏が怪しいわけではありません)。エンジンは単気筒のようですね。縦型ボイラで、「動くプラント」といったところでしょうか。当初は、力が弱くて人を乗せたトレーラが引けなかったため、今回ギアダウンをして再デビュー。良いですね、こういう方向性。これぞ、遊び心。

もう1枚はご存じ、加塩氏のガリバー線です。一番新しい黄色の機関車。白い花とのコントラストも綺麗で、いつもながら写真が見事です。現在、ガリバー線は、デジタル速度計を試作されているようです。HPには最近、信号機のためのセンサについて記事が公開されました。非常に参考になります。しかし、なかなか追いつけません。

<西庭園工事>

母屋の塗装工事に遅れること1週間、今度は西庭園の大工事が始まりました。2週間の予定です。

まず、小川のコンクリートがすべて撤去されました。ここは井戸からオーバフローする水が流れていましたが、普段は単なる飾りで水は流れていませんでした。引き込み線が、この小川とクロスしています。

撤去したあと、両側の芝を剥がして、さらに穴を掘り始めます。1枚目の写真に白いラインが見えますが、これが穴を掘るだいたいの範囲。大変な土の量です。掘った土を大型トラックで運び出すことになります。この土地は山のほぼ頂上なので、完全な赤土というか、ガーデニングに使えるような土ではありませんので、捨ててもらうことに。

かなり掘り進みました。深さは50cmくらいあります。

アーチ橋の下も掘られました。埋もれていた塩ビ管が出てきましたが、これは雨水の排水用のものです。現場監督が視察しています。

<左官工事>

穴が掘られたあと、今度は左官屋さんに来てもらいました。以前に、この庭の石畳みやアーチなど、すべての左官工事をしてもらった同じ左官屋さんで、1年半ぶりですね。まず、コンクリートブロックが100個以上運び込まれました。凄い量です。でも、ホームセンタで買っても、これ1個150円くらいですから、とても安い材料ですね。

赤いミキサも来ました。以前の工事のとき、新調したミキサですが、すっかりベテランになっていました。写真の左で切れていますが(一輪車があるところ)、トラック一杯の砂も来ました。モルタルを練るための砂です。

アーチ橋の背後に深い水槽を作ります。ここは長方形。出来上がったら、網を張ってしまいます。

この小さい池は、引き込み線付近です。周囲の壁はブロックをつないで作られています。綺麗な仕事です。こんなに綺麗にしても、ほとんど見えなくなってしまうかも。

小川が流れていたところにも、ユニットバス2つ分くらいの池ができました。こちらも、ブロックでできているのですが、曲線が滑らかで、もうブロックは見えません。この壁面も見えなくなりますが、こんなに綺麗に仕上げられていました。

アーチ橋の下の部分も、ブロックで壁を作って、池が作られています。どんどん出来上がってきます。

さあ、このあとどんなふうになるのでしょう。結果は次回のレポートにて。お楽しみに……。

/☆Go Back☆/