MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

本格営業再開

/☆Go Back☆/

半年間の休暇が明けて、欠伸軽便鉄道もこれから本格営業を再開します。このA&Bレポートも、できるかぎり毎月アップできるように努力するつもりです。

涼しくなりましたし、これからが庭園鉄道の季節ですね。工事も工作も、そして運転もきっと進むことでしょう。もうおおかた完成しているのでは、と思われるかもしれませんが、社長本人は、今のところ40%程度かなと認識しています。まだまだ課題は山積みなのです。

それにしても、休暇中は、広報部の掲示板がここに代わって、大活躍しました。写真をまとめて、一気にレポートするよりも、毎日少しずつ報告する方が、どちらかというと楽ですし、読む方もまた臨場感があって良いかもしれませんけれど、やはり、どうしても流れが掴みにくくなるし、あとから読まれる方は困るはず。現在のレポート形式だって、時系列にだらだらと書いているわけですから、同じようなジレンマはあります。工事別、工作物別に整理して書くのが、一般に多いHPの形式のようですから、それに比べると、当レポートは初めからブログ的だったかもしれません。

10月からは、4年ぶりに日記を再開します。つまり、日記を休んでいた間に、この弁天ヶ丘線の工事が進み、A&Bレポートが書かれていたことになります。日記はもちろん、鉄道中心の話題ではありませんが、もしご興味があれば、そちらもあわせてよろしくお願いいたします(詳しくはミステリィ制作部の近況報告をご参照下さい)。

<半年をふりかえって>

この半年間の庭園の風景を簡単にまとめてみました。昨年に大工事を行い、その後、慣れないガーデニングを楽しんでいます。夏場は朝夕の水やりをし、在宅のときはほぼ毎日落ち葉を拾い、害虫や雑草を駆除しています。

まずは、4月の様子です。このときは紅葉が2本ともまだ赤いですね。ベンチの手前の黄色いパンジィは2月に植えたものだったでしょうか。それから、2枚目は、ガレージ駅のすぐ横。昨年のうちにスバル氏が植えたチューリップが見事に咲きました。

こちらは5月の様子です(社長は不在でした)。南庭園のポイント転轍機付近。ここはウッドチップを敷いた部分ですが、大雨のたびにチップが流出して後かたづけが大変だったみたいです。花が沢山植えられています。

もう1枚はさきほどと同じポーチ付近。プランタの花も増えています。パンジィはまだ元気ですね。黄色い草(リシマキア)が線路に覆い被さろうという勢いです。

6月になりました。植物というのは、花を咲かせる直前の勢いが最も凄いのですね。ぐんぐん伸びたようです。

もう1枚は、西庭園の森林入口付近。噴水の上に籠に入った夏期代理駅長の姿が見えます。このカエル君は、スバル氏がポチと呼んでいるもので、陶器製です。彼の上には白い紫陽花の花が垂れ下がっています。かなり生い茂っている感じです。

これは7月の様子。芝が伸び、草原っぽくなってきました。羊がいたら良いですね。バックの緑も尋常ではありません。

夏期代理駅長が籠から出てきていますが、ここは飛び石があるところ。もう黄色い草に覆われてほとんど見えません。手前にレンガ・サークルがあるのですが、これも小さくなってしまいました。

夏真っ盛りの8月です。草木の勢いはさすがに少し衰えたようです。今年は雨が少なかったので、水やりが欠かせませんでした。

7号機がメインラインに出ています。たまに車両を走らせてやって、線路に被さった草をカットしないといけません。

<新駅長赴任>

実は、永く弁天ヶ丘線の駅長を務めたトーマは、3月24日に他駅へご栄転されました。世界で最も高いところにある駅です。前期最後のオープンディが3月20日でしたので、そのときが最後の公務になったわけです。その後は夏期代理駅長が社長不在の間も臨時で任についておりました。

後任人事を早急に進める必要がありましたが、社長は不在、また立派な前駅長のあとということで、難航いたしました。しかし、8月初旬には、写真の新駅長が赴任されました。6月22日生まれのシェルティで、名前はパスカル(Pascal)といいます。写真は赴任直後のもので、まだ生後1ヶ月半。

トーマはおもちゃで遊びませんでしたが、パスカルはおもちゃが大好きです。トーマに比べると、甘えん坊で恐がり、人懐っこいですが、ほとんど鳴きません(1日に1回ワンと言うくらい)。また、躰が猫のように柔らかく、動きが機敏である、などの違いがあります。

こちらは生後2ヶ月頃で、前駅長を偲んで仰向け寝に挑戦しているところ。また、3ヶ月で2回のワクチンも済んで、庭園に出られるようになり、線路を見回って初仕事をしているところ。

駅長の帽子も、サイズがぴったりです。でも、まだ帽子を被ったままじっとしていられません。スバル氏に押さえつけられての撮影でした。3ヶ月ですので、お鼻が長くなってシェルティらしくなりました。

3ヶ月で体重は3.7kgでした。トーマに比べると躰はかなり小さいですね。お座りと待てができます。もうトイレは決まったところでします。ボールを投げると持ってきます。既にトーマよりも芸達者。ホビィ・ルームへも出入り自由です。架線の下をくぐることができるので、ごらんのとおり、レイアウトの中央部へも入れるのです。

<JAMコンベンション追記>

8月のJAMコンベンションに出展するために製作したAB20の6分の1スケールモデルですが、もう一度説明を。まず、工作用方眼紙で作られていて、写真のようにタミヤのサーフェイサで下地を仕上げています。このあたりは、本ものとほぼ同じ工程といえます。小さいからむしろ大変なくらいかもしれません。下回りのシャーシも紙なので、多少強度不足でした。動力には天賞堂のパワートラックを使いましたが、これは残念ながら走行性能が今一つで、満足のいく走りにはなりませんでした(超急カーブのためもあります)。もっと大きなモータを使うべきでしたね。スペースは充分にあるのですから。

ゲージは16.5mmで、これは実物換算よりも狭いです。2枚目の写真が、同じ16.5mmゲージを走るOn30(48分の1)の車両と並べて比較したものですが、やはり大きい。1/6×1/6=1/36になるからですね。弁天ヶ丘線の機関車たちを、普通の5インチの機関車と比べた場合も、これと同様に一回り大きいはずです。

もう1つコンベンションのために製作したのは庭園鉄道レイアウト。製作時間は、上のAB20モデルとほぼ同じでした。写真は、発砲スチロールをベニア板でサンドイッチしたベースに、フレキシブル線路を接着しているところです。これくらいのカーブになると、フレキシブル線路は一度レールを枕木から外し、綺麗に曲げてから戻します。

レンガのアーチ橋は紙粘土で作りました。いいかげんですが、リアリティを追求しないファンタジックな(イラストのような)雰囲気にしてあります。水面はベニアの上に絵の具と艶の出る塗料で描いただけです。6分の1ですから、草を若干大きく作ったつもりです。

その後、皆さんからお送りいただいた写真で、コンベンション当日の展示風景をもう少しご説明します。レイアウトには、AB20とナベトロ。その手前に、バックマンのポータとトレーラにまたがった6分の1の人形。さらにその手前に、前駅長、夏期代理駅長などの6分の1スケールモデルが並んでいます。広報部長N倉氏が紙粘土などで自作した小物が大人気でしたね。一番の力作は、写真にも写っている籠だと思います(上の方の写真で、夏期代理駅長が入っているもののスケールモデルです)。写真の一番左の手前で切れているのは、ベニヤ製のダルマ転轍機です。

2枚目の写真に写っていますが、一番外側を回っていた線路にもう一回り大きなナローの機関車と客車を走らせていました。「これは何ゲージですか?」という質問が多かったのですが、あれは、いつもはホビィルームにGゲージとともに置かれているものでして、スケールはG(つまり2番スケール、22.5分の1)と同じで、線路は45mmより狭い32mm(つまりOゲージと同じ)というものです。オーストラリアのマイナな製品だと思われますが、はっきりしたことはわかりません。

この写真では、人形が乗ったトレーラがレイアウト上にありますが、実際にはカーブが曲がれませんので、この状態では走れません。弁天ヶ丘線の運転の様子がDVDとプロジェクタで背後の壁に投影されています。こちらが展示のメインでした。AB20や人形などが6分の1スケールモデル。左に置かれた実物のショートカブースも6分の1です。つまり、そのカブースと人形は同一スケールです。その人形が乗れる庭園鉄道、というフラクタルを表現しているのです(難しかったかな……)。

<業務報告>

昨年制作した大型貨車(well wagon)ですが、錆止めのグレィの塗装のままでしたので、今回、仕上げの塗装をしました。全体にブルーを吹き付け、白いレタリングを入れました。

この車両は、大きな荷物を運ぶためのものですが、かなり乗り心地が良く、乗用にも適しています。というのは、やはり座る位置、足の置き場が低く、重心が低いためです。これは急カーブが多い庭園鉄道において安全面でも重要ですし、また、できるかぎり乗客の視点を下げることが、風景の見え方に効果絶大なのです。時間に余裕があれば、もう1台作りたいところですが……。

弁天ヶ丘線では、運客車両にはすべて客車のボディを被せる方針だったのですが、この貨車は良い例外になりました。

かなり久しぶりに5号機のエンジンをかけました。ときどき回してやらないといけない、と思ったからです。せめて1年に1度くらいはね……。残念ながら、2サイクルエンジンでは、音が馴染めません。これは、模型飛行機でも同じで、一度4サイクルエンジンを使ってしまうと、もう2サイクルには戻れない、というのが個人的感想です。

もう1枚の写真は、余興ですが、グースの頭を無蓋車に取り付けたもの。連結部の金具をちょっと工作して実現しました。グースは後部に動力があるため、このレールトラックもどきは自走できません。しかし、転がすだけでもけっこう面白いです。窓ガラスも透明になりましたし。

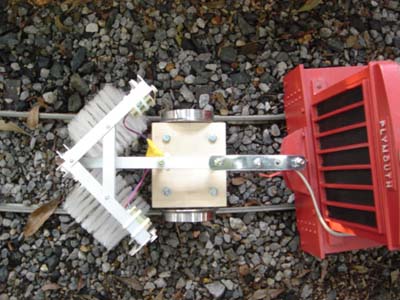

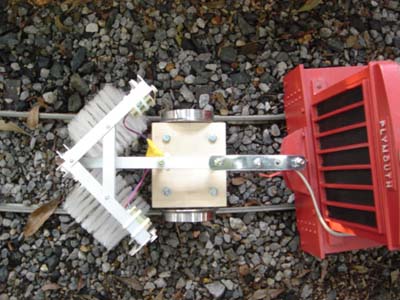

<回転掃除機テスト>

レール上の落ち葉などを排除する回転式掃除機です。ブラシを2つ回しながら、機関車に押されて走ります(自走はできません)。ブラシはそれぞれ1つずつのモータで駆動します。まだ完成はしていませんけれど、テストをしたところ、非常に良い結果が得られ、実用になると判断しました。

一番列車の機関車に取り付けて、最初は少し低速で運転する、といった使い方になります。取り付けは機関車の連結機の部分にワンタッチですが、コードが運転車両まで伸びていて、この取り付け、取り外しが多少面倒です。バッテリィやスイッチ類も、すべて掃除機の部分に集中させる方が良いと考え、もう少しシェイプアップする予定。

<新型信号機量産>

昨年試作した腕木信号機が、1年間の耐久試験の結果まずまずの成績を収めたこともあって、同じ構造の信号機を量産することに決まりました。今回はまず2機を制作します。写真の1枚目の上にあるのが、1号機のメガネと羽根の部分(赤い透明プラ板を見つけて黄色と交換しました)。量産するために、試作品よりも簡単で作りやすい構造に変更しています。最大の相違点は、メガネと羽根を一体として切り出したことです。

ライト部には、2枚目の写真の懐中電灯を使用します。電池を内蔵し、防水型。発光行ダイオードと豆電球が両方装備され切換ができるタイプです。左下にあるのは、信号機のトップの部分。球形の木材を半分に切って、もう1つ球形を重ねて、塩ビのキャップに取り付けます。メガネと羽根の部分はサーフェイサで仕上げてから塗装し、赤と青のプラ板を裏からネジ止めします。

今回はハシゴも木製です(試作品は真鍮製)。ポールは塩ビパイプ。部品を取り付けて完成です。下部にカウンタバランス付きのレバーがあって、これと腕がリンクして動きます。現在は手動ですが、ベース部にサーボを取り付けて、将来は電動にする予定です。

2枚目がメインラインに配備されたところ。もちろん、雨の日にも片づけることはありません。出しっぱなしです。

<今期初オープンディ>

社長不在期間中はほとんど運行できませんでしたが、コンベンション以降は、弁天ヶ丘線はほぼ平常運行しています。9月には今期初めてのオープンディも開催されました。これからどんどん忙しくなるでしょう。

しかし、9月ですからまだ少し暑く、蚊もいましたので、ガレージのドアは開けっ放しにはしませんでした。駅に並んだのは、左から9号機プリムス(回転掃除機装備)。7号機カトー7ton。そして3号機グース。

もう1枚はガレージの中2階にある書斎の窓から撮影したもの。ちょうど、ガレージ駅を見下ろす位置になります。黒い信号ブリッジが設置されて、駅らしくなってきました。このブリッジには、ダミィですがクレーンが取り付けられました。本来は信号を取り付けないといけませんけれど、位置的に少し高いので見にくくなるでしょう。蒸気機関車の灰を落とす穴が一番左の線路の下にレンガで作られています。

プリムスの列車を運転する社長。左手に持っているのはポイント切換用送信機。運転車両後ろにももう1両トレーラを連結していますが、二人を乗せ、これだけの貨車を引くのは、プリムスには多少過酷です。

2枚目はAB20とAB10の重連列車。こちらは大人3人まではOKです。運転者(社長)が前に、乗客が後ろの貨車に、という配置。アーチ鉄橋を渡っているところ。

西庭園駅を通過する7号機。4サイクルエンジンのサウンドが重厚です。半クラッチを長く続けないためには、どうしてもある程度の速度が必要で、ゆっくりと走ることは不得手です。スロットルレバーを後部の窓から外へ出したため、運転の姿勢が楽になりました。新しいトレーラも、この機関車のために設計されているのです。

森林から出てくる重連列車。これは乗客が前に、運転者が後ろに、という配置。乗客は視界が開けて楽しいし、また、運転者は安全確認ができるため、この配置がベストでしょう。ただ、OSのトレーラの足置きが位置が低く、大きな靴の人は、ポイントマシンに接触するというトラブルがあるため、注意が必要です(このトラブルは、後日、トレーラを改良して解消しました)。

森林の中を抜けていく路線が木漏れ日でとても綺麗です。やはり明暗のコントラストが庭園鉄道の大きな魅力の一つになるでしょう。せっかく車体にまたがって(いわばオープンで)乗っているわけですから、周囲の空気を感じたいものです。

社長が運転しているプリムスに回転掃除機が取り付けられ、実際に落ち葉を蹴散らすデモンストレーションを行いました。もっとも、この日は昨日掃除をしたばかりで、落ち葉はほとんどありませんでしたが……。ごらんのように、木の枝はあっという間にデッキの上まで伸びてきます。これでもときどき枝を切っているのです。

南庭園の石畳併用軌道を走る列車。高速運転ができる区間です。樹木の枝がオーバハングしているため、ときどき枝を切る必要があります。併用軌道に関しては、完成後1年以上が経過しましたが、トラブルは皆無です。

今回も、1号機ワークディーゼルと4号機デキ3の運転をお客様にしてもらいました。高架やデッキを巡るメインラインを自走してもらったのは、今回が初めてですが、トラブルはありませんでした。

北デッキ駅が乗り換え場になりました。引き込み線に重連列車が待機しています。このほかに、3つの列車が同時にメインラインを走りました。つぎつぎに列車がやってきて、運転手が交代します。走行中は、前の車両に追突しないことと、枝や橋で頭を打たないこと、途中に一箇所あるクロスでの出会い頭の衝突をしないこと、などが注意点でした。デッキを通過するとき、マラソンランナのようにフルーツがもらえるビュッフェ・サービスもありました。

まだまだ涼しいとはいえませんでしたが、それでも、走っているときは風が心地良いのです。一般の5インチの運転会などに比べると、庭園鉄道ははるかに低速ですが、このゆっくり感がまた面白いといえるでしょう。庭を眺め、風景を楽しみながら走るスロードライブをおすすめします。ただ、このような運転のためには、やはり、電気機関車が向いていますし、またトルクのあるギア比を設定する必要があるでしょう。このあたりが、プライベート庭園鉄道に特徴的な事項ですが、日本の製品には、まだこういった利用に適したものはほとんどありません。

プリムスを運転しているのは広報部長です。この列車はまだ一般には開放されていません。運転がやや難しいためです。こういった点も、今後改善されるでしょう。

大型貨車がブルーになりましたので、赤黄青と3原色。カラフルですね。今回の写真はすべてお客様が撮影したものです。日頃は、社長しかいませんので、社長が撮った写真には人物が入りません。人が乗っている写真は、当鉄道ではかなり少ないはずです。この日は日差しが眩しく、大変綺麗で気持ち良く、また写真日よりの一日でした。

<Oゲージ>

Oゲージの古い貨車を入手しました。手作りっぽいです。木製ですがずっしりと重く、ディテールも作り込まれています。車掌さん人形もデッキに乗っています。しぶいですね。

オレンジの機関車は、ゼンマイ動力のレトロなイギリスのおもちゃ。これもかなり古そう。一応、サイドにスイッチレバーがあります。軸配置は、4-4-0。ボディは流線形です、遠い昔に、このようなエアロダイナミクスが世界的に流行した時代があったのです。

星野氏経由のビングのライブスチーム。100年まえのドイツの製品です。ボイラに穴があいていて動かない状態でしたが、コンベンションのときに、隣のブースだった井上氏に診察をお願いしたところ、直していただけることになり、ボイラが新調され復活を遂げました。右の写真がその経過報告の写真です。キャブや車輪までリペイントされているではありませんか。井上さんにレストアしてもらったということの方が機関車自体よりもずっとプレミアものです。感謝。

<庭園小工事>

ポーチの前にあるレンガ・サークルですが、この中心に植えられた樹(ハナミズキ)がどうも上手く根付きませんでした。春に一度、樹を変えましたが、やっぱり駄目。そこで、スバル氏が「これを置こう!」と提案したオブジェ(石像)を中心に設置することになりました。写真はその工事のまえの様子です。手前の紅葉の枝に、例の籠がぶら下がっています。

ダルマ転轍機の付近も生い茂っています。大きな樹が3本あって、その木陰にあるため、あまり目立ちませんが、でも奥床しくて良いかも。

オブジェが届いたので、さっそく設置しました。上の皿に水が溜められます。この近辺は野鳥が多いので、鳥が水を飲みにくるでしょう。横のライト(電信柱の古い木材の上にランプがのっています)の高さを少し低くしました。非常に広くなった感じで、なかなか良かった、と二人で満足。

南庭園の木陰には、前駅長の業績を讃えて、石碑が建てられました。ちょっと違うような気もしますが、これもスバル氏のプロデュースなので文句はいえません、否、ありません。

新駅長は、石畳も平気で走り回っています(前駅長は苦手としていました)。カメラを向けると真面目な顔になりますが、普通のときは口を開けています。

このほか、庭師さんと相談して、西庭園の工事を近々行うことに決定。さて、どんな工事でしょうか。さらに、母屋の壁面も塗装がぼろぼろになっているので、こちらも塗り替えることにしました。それならばいっそまったく違う色にしよう、という話になっています。がらりと雰囲気が変わることになるでしょう。庭を変えたのだから、家も変えるのが道理かもしれません。

<毎日が練習>

新駅長は毎日夕方に電車に乗る練習をしています。まだ独りで座っていることはできないので、だっこをしてもらっての乗車です。

夕日が重連の機関車に当たっています。西から低い日差しが入るので、いつもは暗い森林の中がこのときだけは明るくなります。

2周ほどすると、ちょっとお耳が下がってしまいます。まだまだ不慣れな新駅長ですが、今後ともよろしくお願いいたします、とデッキでご挨拶。

/☆Go Back☆/