MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

春のデビュー

/☆Go Back☆/

さあ、暖かくなってきました。庭の桜の木はつぼみをつけています。チューリップももうすぐ。それよりも、外に出て工作ができるようになったのが嬉しいです。大きなものを作ったり、ペンキを塗ったりするのは、屋外が一番ですからね。

『ミニチュア庭園鉄道3 欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線の野望』について、沢山の感想メールをいただきました。感謝します。

軽井沢のワールドトイミュージアムのWTM通信に、井上昭雄氏に続いて星野公男氏のインタビュー記事が掲載されています。ご一読をおすすめします。

さて、新鋭機の電気機関車AB20がデビューをはたしました。弁天ヶ丘線の12号機になります。上の写真は、まだナンバプレートが付いていないときのもの。何故か沿線には花が……。

<欠伸軽便鉄道広報部からのお知らせ>

新株券、『ミニチュア庭園鉄道3 欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線の野望』ですが、非常に少部数(具体的には、小説の6分の1スケールくらい)ですので、「書店で見つからないぞ」という声が沢山聞かれます。そのとおりだと思います。申し訳ありませんが、どうしてもという奇特な方は、是非ネットでご購入下さい。

広報部と協議のうえ、今年は株主総会を開催しないかわりに、第6回国際鉄道模型コンベンション(2005年8月19、20,21日、於:東京ビッグサイト)に参加をすることに決定しました。既に申し込みを済ませ、受理されています。このイベントについては、こちらをご覧下さい。鉄道模型ファンの集いですが、もちろん、一般の方も気軽に入場できるイベントです(ただし3日間フリーパスが1000円必要だったかと)。日本中から名だたる模型、モデラが集まります。欠伸軽便鉄道がいったい何を展示するのか、という疑問は当然あるでしょう。残念ながら、実車を持ち込むことはできそうもありません(大きいし、壊れやすいし)。でも、いろいろ考えておりますので、お楽しみに。お近くの方は是非どうぞ。

予告のとおり、このA&Bレポートは、社長不在のため4月からしばらくの間お休みになります。欠伸軽便鉄道広報部の掲示板だけが、情報発信源になりますので、ご関心のある方はご注目下さい。

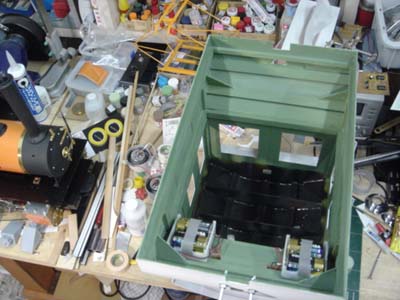

<新鋭機AB20製作最終段階>

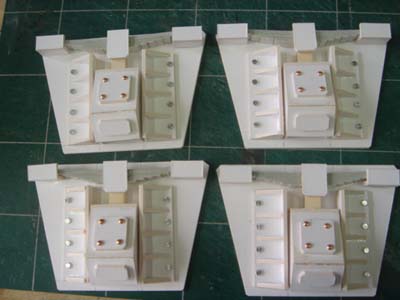

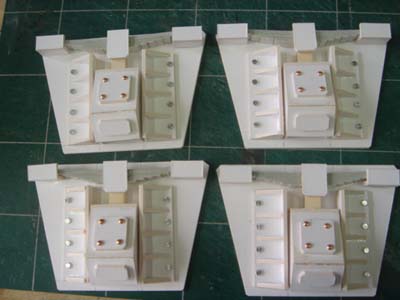

AB20のディテール工作です。1枚目の写真は、台車(シャーシ)部に取り付ける軸受けとサスペンションを紙で作ったもの。板バネは、実際にボール紙を20枚ほど重ねて作りました。でも、ほとんど見えない場所になります。リベットは、アルミと真鍮のものを実際に埋め込んでいます。

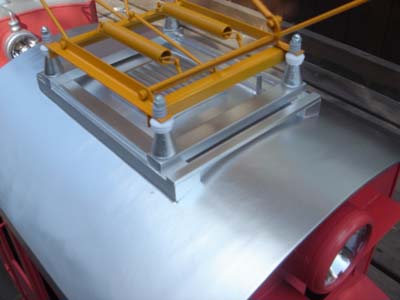

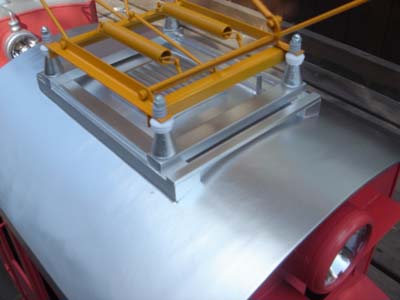

ボディの方は、サーフェイサとサンディングを4回ほど繰り返してから、サイドにハッチを取り付け、手摺りも真鍮棒で取り付けました。屋根には、パンタグラフ台が取り付けられ、その中に、ベンチレータらしき部品も付けました。これはゴム製です。この写真で、左手前にある黒いものが、さきほどの軸受けに色を塗ったものです。

バッファですが、前部はヘッドフォンを利用して作りましたが、これは2つしかないので、後部はこの写真のようなゴムを利用しました。パイプの先に履かせるものでしょうか。ホームセンタで見つけたものです。黄色く塗装しました。中央にあるのは連結器です。写真の上の端に、コントローラのアンプ部が写っています(DC24V30Aとあります)。ヒートシンクが下になっています(これはいけないかも)。その手前に、コネクタがL形金具に挟まれて取り付けてありますが、ここが、ちょうどボディの開口部に位置していて、外からコネクタのオスを差し入れて接続します。

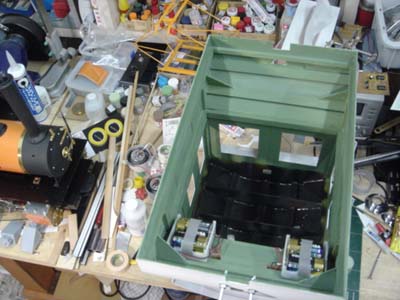

もの凄く散らかった工作机の上で、裏返しになっているところ。内部に色を塗りました。天井は黒(どうせ見えません)。それ以外は、緑の機内色。見えないところもすべて着色します。もともとこれは紙の耐久性向上が主目的だからです。手前に電池ボックスが2つありますが、これはヘッドライト用の電源。単1電池4本は、弁天ヶ丘線の標準仕様(2本は直列で、それを並列3Vで使用)。

いよいよ外側の塗装です。今回は、なんと予定どおり、ジオン・ピンクです。最近、やや入手が難しくなりましたが、スプレー缶を買い占めてありますので、しばらくは大丈夫でしょう(ちなみに、この色はかつてはスプレィでしか販売されていませんでしたが、今は瓶入りの普通タイプもあります)。これくらいの大きさの機関車だと、スプレー缶(小さい方)が3本は必要です(ちなみに、サーフェイサは大きいサイズのもので今回4本使用、内側の緑は瓶入りを筆塗りしましたが3本使用。セメダインCは大きいチューブを3本、小さいのを3本くらい消費)。ものが大きいだけに馬鹿になりません。

<試運転!>

試運転ばかりしています。どちらかというと、通常運転よりも試運転の方が楽しいので、できるだけ試運転の機会を増やす方針で運営されているからです。

12号機AB20は、単独での運行ももちろん行いますが、AB10との重連で、大量輸送を行うために導入されましたので、この任務が最も重要です。重連の場合には、AB20が前になる設計です。写真はウッドデッキの上を快走する重連列車。

サイドから撮影すると、この機関車のプロポーションが一番よくわかります。このときは、まだ窓ガラスが入っていません。ドアノブは、AB10のときよりも新しいタイプの丸いものになったようです。サスペンションのパーツが台車のサイドに貼られています。AB10よりもトップの高さはやや高いのですが、パンタの上面では一致しています(パンタが少し小さい)。やはり凸形は、このようにホイルベースを長めにして、どっしり踏ん張っている方が様になると思います(勝手な思い込みですが)。

この日は、社長一人を乗せて、メインラインを何周か走りました。修理をしてもらったコントローラももう大丈夫のようです。重連のために接続するケーブルも、モデルニクスから新しいものが届きました。クロスにするかストレートにするか、の違いだったようで、これで、重連時と単機時で、同じ条件でコントロールできるようになりました。

今回の重連試験中に、コントローラのFETを2回も焼いてしまいました。1回目は片方、2回目は両方、という大トラブルでした(そのつど、モデルニクスで迅速な対応をしてもらっています)。重連の接続コードをつなぐときに、片方の車両にマスタ・コントローラを接続したままでいると、この事故が発生することがわかりました。原因が明らかになったので、取り扱いには今後充分に注意をしたいと思います。蒸機は火を使うし、エンジンはガソリンを使いますので、もともと危険性がわかります。電機はその点、一見安全に見えますが、バッテリィを接続していますので、ショートなどをさせれば簡単に火が出ます。同業者の皆さんも充分にご注意下さい。

紆余曲折がありましたが、なんとか完成に近づきました。やはり、重連になるとどっしりと走ります。勾配で速度があまり変わらなくなりました。なにより、前方に機関車が2台もいる、という光景が素晴らしいです。1人で重連が楽しめるのは、やっぱり電気機関車ならではの利点でしょうか。

<ディテール>

前面には、変な金具を取り付けました。実用性はあまりありません。小さな四角い穴が開いていますが、これは、反対向きに走らせるときの、コード接続用です。ハッチを取り付けるかもしれません。また、連結器近辺は、もう少しディテールアップを行うつもりです。

もう1枚の写真は後部。後ろのAB10との接続は、10cmほどの長さのドローバー1本。接続ケーブルのコネクタが、四角い穴を通して差し入れられています(さきほどのL形金具のメス・コネクタに接続)。AB10とバッファの高さが多少違いますが、気にしません。前後のバッファはネジ一本で簡単に交換することができます。半径3mのカーブを通過すると、両機のバッファどうしがぎりぎり接触するようです(というか、接触するのが本当ですが)。もっと小回りさせる場合には、ドローバーを長くする必要があります。

こちらは下回り。紙で作った軸受けとサスペンション。赤いのは、何でしょう?(自分ではそれなりに想定しているのですが、恥ずかしいので秘密です) あと、ドアの下にはステップを付けました。その向こうにある格子状の四角いものは、ゴムのパーツを貼ったもの。同じものの大きいのが、パンタグラフの下にもあります。

屋根上のパンタの取り付け具合です。白いガイシの上に取り付けました。パンタグラフはバッファと同じ黄色に塗装。バネが利いて動きます。折り畳むこともできます。

上の写真ではまだなかったのですが、後部のコネクタ接続用の開口に、このようなパーツを取り付けました。アルミで作ったものです。紙だと擦れてめくれてくるので、そのための補強です。四隅がリベット(を瞬間接着止め)。中間のリベットっぽいのは、裏側からポンチを打ったら感じが良かったので……(いい加減な)。

<春の花々>

前回もご報告しましたが、社長夫人の経営方針変更のため、庭園に花が増え始めています。1枚目の写真は南庭園。白い小さな花が並べられました。

2枚目は、黄色い花が開き始めたところ。「チューリップ?」と尋ねたら、「どこがチューリップやねん」と非難されました。「芽がどこから出ているでしょうか?」という質問を、大阪では「どこにめーつけてんねん!」と言うようです。

日差しが明るいですね。銀色の屋根は光って写真が難しいです。向こうにオレンジの小さな花が見えます。なんとなく、スイスっぽい雰囲気では?

<ガレージ駅ヤード>

駅長登場です。信号所を作っている途中で、まだ1階部分だけ。そこに乗って様子をみてもらいました。1階には、駅長室があるのですが、少し小さいため、駅長は入室をご辞退されました。

ガレージの西口へは、レンガを並べてアプローチを作りました。このあたりは、蒸気機関車が灰を落とすアシュ・ピットを作る予定ですが、それに加えて、線路ごと機関車をジャッキアップする設備台を作りたいので、現在工事はペンディングです。

ここは玄関前のポーチになりますが、プランタが増えつつあります。丸太の前にあるのはアスパラで、これは、OやHOスケールで杉の木を作るときに使えるため、親戚からもらってきたもの。ようするに、ジオラマ用パーツを自家栽培する魂胆です。その手前にある、木製の樽形プランタは、いつか貨車にしてやろうという魂胆で、スバル氏にすすめたものです。信号所に集まっている変な動物たちは、スバル氏が写真を撮ってどこかへ送るために並べたもの。かように庭園は数々の「野望」に満ちあふれています。

<いただきもの>

以前にボギィ台車を購入させていただいた、杉浦仁吉氏より、朝顔型カプラのパーツが突然届きました。大感謝! 日本の軽便鉄道では、あちこちで使われているタイプで、引きはリングで、押しはここがぶつかって行います。1/6のスケールパーツなので、目立つところに使わないと……、と思案中。

<春の庭園>

風がなければ、ぽかぽかとした日差しで、申し分のない季節です。芝はご覧のようにまだ茶色ですが、ほんのり緑が浮き上がってきた感じがします。

西庭園駅に停車中の重連列車。AB20は窓ガラス(といっても塩ビ板ですが)が入り、中のバッテリィも黒く塗装されました。

<他社からのおたより>

星野公男さんです。井上さんが作られた超小型機関車にインスパイアされて製作したものと伺いました。安価なモータやギアを使い、数千円で作れる最小限の5インチ機関車というチャレンジ。でも、ロッドがちゃんとあったり、いろいろ凝っている様子です。

もう1枚は、星野さんの新作シンプレックス。ちょっと見たことのないカラーリングです。テストが終わって、これから本格デビューとか。

こちらは木内さんの工房。以前にご紹介したときよりも、5インチのシェイの工作が進んでいます。煙突とか、パイピングとか、木製バンパとか。

もう1枚の写真は、この工房の外観ですが、ちょっと素敵な雰囲気でしたので、ご紹介します。まるでジオラマみたいですね。

こちらも以前にご紹介しました、いなぎ軽便鉄道社長、塩飽さんからお送りいただいた写真です。今回はボギィの乗用トレーラが完成しています。まえは機関車にモータがあったのですが、それをトレーラに移し、いわゆる「オバケ」形式に変更された模様。重量がかかる車両で駆動した方が安定も良いし、力も出ますね。

それにしても、独特の雰囲気がありますね(どこの庭園鉄道にもいえることですが)。

<久しぶりのオールスター>

晴天の休日。沢山の機関車を出動させました。メインはAB20とAB10の重連です。玄関前に停車中。写真では小さくて見えませんが、AB20にはナンバプレートが付きました。手前のヤードには久しぶりの10号機カメラボーイ。信号所はこの位置に落ち着いていますが、いつのまにかプランタがのせられています。

ガレージ駅に集合した3列車。1番線にAB20+AB10、2番線に1号機ワークディーゼル。3番線には、後ろ向きですがデキ3率いるダブルルーフの客車。

引き込み線の奥、ターンテーブルのところに単端カメラボーイ、その後ろに8号機サファイア。どうしてこんなに出てきたのかというと、ガレージの中で、これらが前の方にいたため、順番として出ざるをえなかったのです。

<レトロ機関車>

Oゲージのゼンマイ機関車がまた増えています。一番手前は、バセット・ロークがビングに作らせたというモデルで、製造は1919年頃からとか。Star Field経由で入手しました。

もう1枚は、フランスの電機。ホーンビィの1950年代のもの。これはゼンマイではなく電動(交流)です。なかなかシックな感じ。

<春のオープンディ>

3月の最初のオープンディは、比較的近くの方を中心にご招待しました。

主力機関車の重連列車が、午前中から試運転をして準備を整えていましたので、まずはこちらにご乗車をいただきました。

そのあと、この日の体験運転は、高架を使わない路線で、ワークディーゼルとデキ3の2両。しかも2列車同時運転を実施しました。

ワークディーゼルはいつものとおりの編成で、最後尾はオレンジのショートカブース。一方、デキ3は、今回オープンディ初登場の編成で、バッテリィ車を挟んで、ダブルルーフ客車を引きました(人が乗車中はそのボディは取り外されています)。この機関車を一般の方に運転してもらうのは今回初めてです。

これが、2両が同時に走っている様子。衝突事故と、クロッシングに気をつけて運行しなければなりませんし、あちこちで、運転手は頭を打たないように、屈む必要があります。幸い、その事故はなかった模様です。

やはり、ワークディーゼルの段階式コントローラが最も初心者向けのようです。モータとギア音が大きい割に、スピードが出ません。余裕が出てくると、ときどき大きなクラクションを鳴らしたりして。

初心者の合間を縫って、社長が9号機プリムスの運転を楽しんでいます。一人だけ花粉対策のマスクを着用して怪しさを演出しております。

高架を通過中。この部分は万が一のときに危険なので、まだ一般の運転者には許可が下りていません。

2人乗りのあと、3人乗りに挑戦しました。

AB20+AB10で、運転手と乗客2名、合計3人を乗せてストレスなく走ることができました。写真に写っている、低床貨車well wagonに、お客さんは対面して2名座ります(1人は後ろ向きになります)。これも初めての乗り方。勾配やカーブも軽くクリアしました。たぶん、4人でもOKでしょう。弁天ヶ丘線ではいまだかつて4人乗りは経験がありません(4人も人間がいることが稀だからですが)。

駅長がちやほやされているところ。ちょっと格好つけて斜に構えております。「まったくもう、騒がしいな」という顔。

おかげさまでトラブルもなく楽しい一日が終わりました。

しばらくの間、本A&Bレポートをお休みします。秋頃復活の予定です。ではでは、またよろしく……。

/☆Go Back☆/