MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

春近し

/☆Go Back☆/

日差しがぽかぽかと暖かくなってきました。風はまだ冷たいのですが、もう庭園鉄道のシーズンといっても良さそうです。部屋に籠もって工作をしていると、ついつい運休になりがちですけれど、接着剤や塗装が乾く間を利用して、列車を運行させましょう。

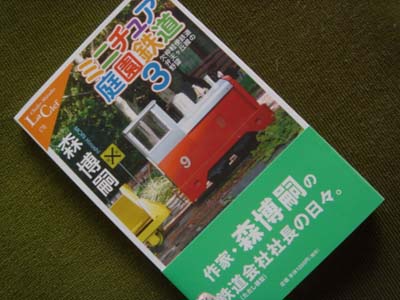

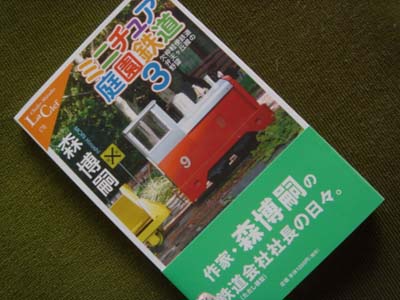

ついに、『ミニチュア庭園鉄道3 欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線の野望』が中央公論新社より発行されます(3/10発行ですが、そのまえに書店に並ぶかも)。メインラインではありません。部数が少ないナロー路線ですので、書店で見つけることは難しいと思います。中身を見てから買いたい、という人は、このサイトをご覧になると、そのまま中身です(笑)。

昨年の8月に訪れたときのことをレポートしました軽井沢のワールドトイミュージアム。ここのサイトにWTM通信というのがあって、その最新号が、井上昭雄氏のインタビューです。この次は星野公男氏らしいです。楽しみですね。是非ご一読を。

今回のレポートは、前回に引き続き、新鋭機の電気機関車AB20の製作が中心です。

上の写真は2月の最後の日曜日の午後に撮影したもの。西庭園駅前の切り通しのカーブを進む9号機プリムス。この時期の日差しは透明ですね。

<欠伸軽便鉄道広報部からのお知らせ>

これが噂の新株券です。『ミニチュア庭園鉄道3 欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線の野望』という世を忍ぶ仮の名前で書店に並んでおります。編集部のオペレータさんが、3冊目ということで作業にも慣れ、印刷所も小さな写真の処理に慣れ、いずれももう「どんと来い!」の境地に至ったそうですが、残念ながら、この形式の出版はこの『3』で打ち止め。少々厭きてきたというか、同じことを繰り返しても面白みがないので、次なる形態を、広報部長と協議中です。

前回もご報告しましたが、欠伸軽便鉄道広報部のウェブサイトがオープンしています。その中心は掲示板。社長自らの対応は、3月いっぱいの予定です。名付けて「社長ができるだけ対応する3月キャンペーン」実施中!

この下のバナーからどうぞ……。

<新鋭機AB20製作進む>

掲示板にてリアルタイムでご報告していますが、AB10に次ぐ強力電機AB20を鋭意製作中です。大まかな工作はほぼ終了し、仕上げとディテールアップ作業に入りました。1枚目は、屋根の上にパンタグラフをのせて、様子を見ているところ。大きくて、工作台から3分の1ほどはみ出しています。工作台の上が散らかりすぎなのが原因ですが……。

ヘッドライトも仮止めしてみました。前面の窓の上に、庇(ひさし)を取り付けました。工作用ボール紙を2枚貼り合わせ、直角に曲がるところだけ、1枚にして、Rを出しています。いつもの方法です。

ペーパはサンディングするとけば立ってしまうので、まずラッカ系のサーフェイサを吹き付けます。だいたい、木工用に使われるクリアのもの(ニスみたいなもの)を使っています。目止めが目的です。

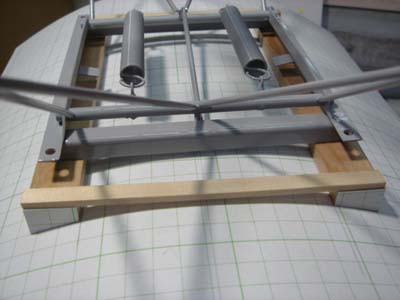

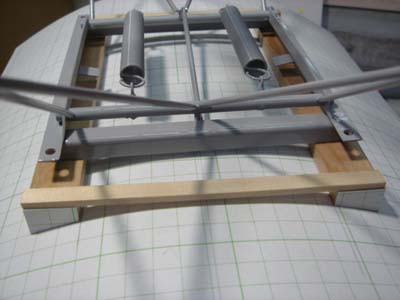

パンタグラフを屋根にのせるための台を角材で作っているところ。角材の切り口は、「あ、木だな」とわかってしまうので、そこにボール紙を張って誤魔化します。ようするに鋼製だと主張しているわけです。これも、あとでサーフェイサを吹き付けて、サンディングします。

パンタグラフは、モデルニクス製のもので、高級なスケール製品(10万円以上します)ではなく、簡易で安価な方の製品(2万円くらい)です。前回同様、真鍮を使ってハンダ付けで作ろうと考えていましたが、材料代だけでもかなりかかるし、作業に1週間や2週間は優にかかりそうでしたので、その時間でバイトをして、資金を投入しました。Oゲージのパンタグラフの3倍くらいの値段ですが、大きさの割には安いといえるかもしれません。なんといっても丈夫そうですし、きっちりできています。

これは、バッファを作っているところの写真。黄緑色の部分は、息子氏の壊れたヘッドフォンのカバーです。取り付け部は、写真のようにバルサ、塩ビ管、パイプ用金具で作りましたが、これを作ったあと、ホームセンタでもっと相応しい形のものを見つけてしまったので、結局、これは使わないことになりました。そういう無駄な工作の記念写真です。手前に転がっている白いものは、シャンプーや石鹸の容器上にある、押して中身を出すハンドポンプの部品。最初は、これでバッファを作ろうというアイデアだったのですが、今回は取り付け部に穴を開けることが難しいので見送りました。形は良いし、スプリングも利いているし、グッドアイデアですよね。次に活かしましょう。

1回目のラフなサンディングが終わったら、今度は、プラモデル用のサーフェイサを吹き付けます。色はグレィ一色になって、凸凹が見えやすくなります。でも、スプレィ缶が2本くらい必要なので、高くつきますね(1本600円くらい)。

はい、これは、紙の継ぎ目や重ねた断面などにパテを塗ったところです。これもプラモデル用のタミヤのパテを使っています。乾いたら、またサンディングします。角材の木目なども、これで綺麗に消えて、つるつるすべすべになるでしょう。

<晴天のみ運行>

社長の心がけが良いのか(と、こういうときだけ主張)、週末は当たり前のように暖かい晴天です。

ガレージ駅のゲート手前で待機する9号機プリムスです。腕木信号機は、これまでに、大風で倒れて3回とも、トップの部分が壊れました。そのたびに、ボンドで接着していますが、それ以外、塗り直しなどはしていません。電池も替えていませんが、ライトはまだ点きます。

こちらは西庭園駅。午後の日差しが眩しいです。2枚目の写真は、パゴラの柱の根本に植えられた薔薇です。もちろん、まだ咲いていません。どれくらい成長するでしょうか。どんどん成長して、パゴラの上まで伸びてほしいのですが……。駅を通過するとき、棘に注意しなければなりませんね。

森の中の地面は、落ち葉がなくなり(少し掃除しました)、あちこちで小さな芽が出ています(雑草です)。でも、日陰はまだまだ冷たそう。

<Onレールトラック>

On(「オーエヌ」と読みます。Oスケールのナローのこと)のレジンキットを組み立てました。これは、Boulder Valley Models社の製品。前回、バックマンのHOゲージの黄色いメンテナンスカーをご紹介しましたが、その下回りを使い、このレールトラックのボディをのせるわけです。パーツはとてもシャープで、狂いもなく、大変作りやすいキットでした。ここの製品はどれも、造形が素晴らしく可愛いですね。アメリカン・ナローなので、Oスケールは1/48(1/4インチスケール)です。

だいたい組み終わって、手摺やドアノブなどをワイヤを曲げて取り付けた状態です。2枚目の写真で、荷台にモータが見えています。荷物を載せると隠れます。右の後ろが箱で、完成写真があります。向こうにいるのは、バックマンのDL(ディーゼル機関車)。こちらも、ときどきウェザリングをしています。

オレンジが好きなので、キットの完成見本に近い色を塗りました。既に少し汚れていますね。最初に綺麗にオレンジにして、そのあと、オイルなどの汚れを想定して灰色や黒で汚して、そのうえまた白っぽく土や埃にまみれた感じにします(これがウェザリング)。さらに、下回りなどは、錆の表現で、色鉛筆やパステルを使います。そこまで到達するのは、いつもの進み具合からして、数ヶ月さきでしょう。

運転手は、プライザ(人形模型のトップメーカ)のものを使ったので、1/43です。ちょっと大きめ。足や腕を短くして、なんとか乗せることができました。もう降ろせません。

<AB20試運転>

週末がまた晴天です。ボディはグレィ一色で未完成ですが、ヘッドライトとパンタグラフを両面テープで仮止めして試運転をしました。べつに、ボディがあってもなくても運転には関係がないのですが、気持ちの問題です。ようするに、趣味というのは、すべて気持ちの問題なのであって、そちらの方がむしろ優先なのです。

バッファは、やや位置が低いかな、と思います。しかし、これよりも上げるのであれば、ボディを削らないといけません。また、台車の側面のディテールも、これからです。もっとも、この部分はスカートを取り付ける案もあって、そうなると全部隠れてしまいますので、とても簡単です。

大変調子良く走りました。性能的にはAB10と同じですが、新しいだけで力強い感じがします。

バッファの黄緑は、もちろんこのままではありません。すべての色がこのままではありません。

広報部長が愛車で訪れました。フィアットのカブリオレですね。その前をAB20がごとごとと列車を率いて走ります。

バッファのアップ。根本の部分は、黒いゴム製のパーツで、ぴったりの形のものがありました。ここに半球のヘッドフォンカバーが取り付けられていますが、ゴム自体が変形するため、具合良く実際にも衝撃を和らげる機能を果たします。前後よりも、上下左右に5mm以上動きます。

パンタグラフの取り付け方法のアップ。こちらは、角材とボール紙で適当に作りました。パンタを載せている4つの支柱は木製で、円錐台の形をしたもの。何に使うものか知りませんが、ホームセンタで見つけました。20個くらいで140円でした。その上に白いガイシがありますが、これはモデルニクスのパーツ。もっとも、このガイシにそっくりのパーツは、エアホースの取り付け部に使う金具やプラスティック(タナダボ?)が安価(10個100円くらい)で使えます。

<暖かい土曜日>

この日は、西も東も日本中が雪のようでしたが、何故かこの地だけは晴天でした。1枚目は走りながら撮影したもの。明るいからあまりぶれていませんね。

プリムス率いるナベトロ列車も走りました。この機関車もトラブルなしで快調です。

これは、片づけるときの写真。最後は、庭園からガレージまでゆっくりとフリー走行させて、先回りして待っています。すると、ごとごとと帰ってくる姿が眺められて楽しいです。日が暮れると寒くなりますから、今日はこれくらいにしておきましょう。

<他社からのおたより>

新堀氏からのご紹介です。場所は、大名鉄道ガリバー線の近くとか。加藤氏が自宅の庭に建設中の5インチのレイアウトです。橋とトンネルも自作されているらしく、トンネルは長さが16mもあるそうです。この他、川や渓谷などの風景も、地面を掘り下げ岩を置いて、人工的に作られています。この写真を見ると、どんな山奥に建設されているのか、と想像してしまいますが、実は、住宅地の中。

こちらが隣接する建物の2階から撮影されたもので、庭の端に線路が通り、そこにトンネルを作られているのがわかります。凄いですね。つまり、まったくの箱庭。これが本当のレイアウトです。もっとも、「庭園」というものは、そもそも自然を模して縮小したものでしたので、ようするに、これが本当の庭園鉄道ではないでしょうか。開通まで、あと1年くらいかかりそうだ、というお話しでした。出来上がったときには、きっと話題になるでしょう。

<Onレイアウト>

Onのレイアウトですが、人間を増やしたい、と思っていたのですが、なかなかOスケールのフィギュアが手に入らないので、どうも寂しい、廃れた感じ(それがナローの神髄だ、と叱られそうですが)。機関車の運転手になった人は、そのままキャビンの中に囚われたまま、二度と出てきませんので、だんだん、村の人口が減っていきます。

オレンジ色のDLは、サイドにナンバ・プレートがつきました。エッチングの部品です。それから、レールトラックは、ほら、埃っぽくなりました。

急に人口増加。プライザの人形をまず入手。しかし、シティ・ライフっぽいハイソな人たちばかりで、ちょっと、どうしてこんな山奥にいるのか不明です(ナローのコンベンションがあって、夫婦同伴で皆さん参加したのでしょうか)。コートを着ている人もいれば、ノースリーブの人もいて、季節もわからなくなってきました。

その後、アメリカのウッドランド・シーニック製の人形がやってきました。手前で、トラックの荷台に乗っている人と、荷物を持っている人たちです。こちらは、プライザと違って1/48なので、少し小さいですが、まあ、人間の大きさ自体がさまざまですから違和感はありません。やっぱり、人が沢山いると、活気が出てきますね。

<ホーンビィのブリキトイ>

Oゲージのゼンマイ動力の機関車です。4-4-4のタンクと、0-4-0のテンダです。かなり古いものですが、再塗装がされているようで、とても綺麗です。いずれもホーンビィ製。

この緑のタンクもホーンビィです。可愛らしいプロポーションですね。バッファが付いています。キャビンから飛び出しているツマミみたいなものは、ゼンマイの動力のスイッチや、逆転レバーです。

大きなボギィの貨車もホーンビィ製。70年以上まえの古いおもちゃですが、とても綺麗な状態。手前の茶色の方は、弁天ヶ丘線でも製作したwell wagon(中央部が窪んでいる)ですね。

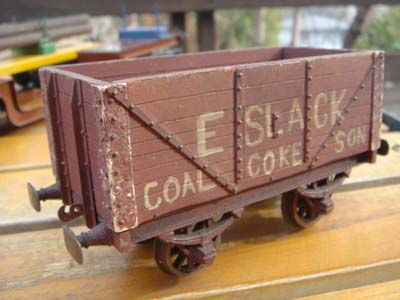

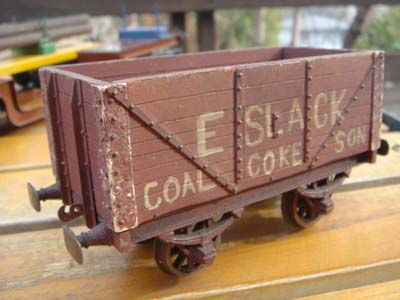

この貨車もOゲージでホーンビィ製なのですが、ボディは木製。なかなかのスケール感で、良くできています。模型マニアが自作したのか、と思わせるようなスペシャルな感じ。ずっしりと重く、丈夫そうです。これは眺めているだけで楽しい車両です。

<AB10故障>

AB20が完成間近になったため、気が緩んだのでしょうか、4年にわたって常に一線で活躍し続けた主力機関車AB10が不調です。どうやら、コントロール系のアンプ部が故障のようです。一度、ヒューズが切れたあと、前進しかできなくなりました。FETが焼き切れた感じ。うーん、これは自分では直せない、と判断し、メーカ(モデルニクス)へ送ることにしました。

というわけで、不本意でしょうけれど、何年かぶりで、線路から下ろされてしまいました。早く復帰してもらいたいものです。

と、書いていたら、荷物を送った翌日に、修理が終了したので発送しました、とのメールが届きました。素早い対応に感謝。

<ささやかな彩り>

花は嫌い、と何度も書いてきました。スバル氏もそう言っていましたが、どうも、この頃、少し変わったかも。

暖かくなってきました。スバル氏が植えたチューリップが芽を出し始めています。こうなると、可愛く思えるのでしょうか(そういえば、子供は嫌い、と言っていましたが、生まれたら、可愛い可愛いでしたからね)。写真は、なんの花か知りませんが、ホームセンタで買ってきて、スバル氏が植えたものです。向こうに見える黒いのが、ポイント転轍機のベースの部分です。そのうち、また、地面が緑で覆われるでしょうか。

レンガサークルの手前の水道。蛇口はカタツムリ。その小さな柱の上にも、鉢植えの花が。右は、コンクリート製の植木鉢で、実は、講座の院生が作製したもの(森研究室は専門がコンクリートなのです)。鉄筋コンクリートというのは、フランスで発明されたものですが、一番最初は植木鉢に使われた、というのが、今回のトリビア。

駅長が日向ぼっこをしています。お尻が線路にかかっていて、危険ですね。2枚目で駅長が見ている先に、スバル氏がいます。花を植えているようです。

ホームセンタで買ってきたばかりの花たち。右に写っているお茶碗は、駅長の水飲み用。

ポイント転轍機があるところは、地面がウッドチップで覆われています。ここに、花を植えているようです。まだまだ、全然足りませんね。

<暖かい日曜日>

プリムスが走ります。1人乗りとしては面白い機関車です。安定性はあまり良くありません。軽量なことと、ホイルベースが短いせいでしょう。踏切のレールの溝に填っているドングリ1つで確実に脱線します。整備を怠ってはいけません。

1枚目は西庭園駅の切り通し付近。2枚目は、レンガサークルの横、森の入口付近です。

さきほどの花はここへ植えられました。もう少し立派になってくれると良いですね。

ダルマ転轍機も健在です(というか動きません)。

<社長秘書の視察>

久しぶりに、社長秘書が視察に来ました。線路が見えませんが、手前の砂利がバラストです。向こうに駐車されているミニクーパ、小さく見えますけれど、60cmくらいあるビッグサイズ。

Onレイアウトも視察。巨人が現れたみたいに見えますが、実は、弁天ヶ丘線の車両に対する実物の人間が、これくらいのサイズになるわけです(頭はこんなに大きくありませんけれど)。

<いよいよシーズン到来!>

日も長くなって、遊べる時間も増えました。工作もしたいですが、暖かいとつい走らせてしまいます。これからがシーズンです。一年で一番庭園鉄道に適した季節ではないでしょうか。

/☆Go Back☆/