MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

暗躍中です

/☆Go Back☆/

1月後半も暖かい晴天が続き、雪は降らなかったですね。この地方だけ暖冬かなぁ、と思っていたら、2月になって降りました。積雪は10cmくらいです。でも、けっこう暖かいような気がします。変ですね。本当は寒いのかもしれませんが、秋に自宅のエアコンを総取り替えしたためか、日々大変暖かく過ごしています。とにかく、今住んでいる木造の古い家が暖かすぎるのです。朝からストーブもいらず、スリッパもいりません。夏は涼しいし……、変ですね。

弁天ヶ丘線は、1週間に2回くらいは運行しています。新額堂の営業時間より短いですが……(また行きたくなってきたなあ)。

【ニュース その1】1/22に誠文堂新光社の『おとなの工作読本No.8』が発行になりました。弁天ヶ丘線が取材を受け、カラー6Pの記事が掲載されています。記事の切り口も少し変わっているし、写真がどれも素敵でした。その他の内容も、しかし、さすがに誠文堂という感じですね。このレベルで毎月出たら素晴らしいですが……。どれも読み応えのある内容だと思いましたが、特に、井上昭雄氏の超小型5インチロコの製作記事は必見でしょう。

【ニュース その2】昨年の12月の株主総会のあと、広報部の企画会議にて、欠伸軽便鉄道の掲示板(オンライン情報交換サイト)をオープンさせることが決まりました。その後、運営方針や形態について検討を重ね、1月には実際に設置をして、秘密裏に試験運用をしています。現在、公開の最終段階に入っています。次回のレポートのときには、正式オープンすることになるでしょう。お楽しみに……。

【ニュース その3】本レポートは4月から9月まで半年間お休みしますが、株主様向けのイベントを8月頃に実施するかもしれません。これは、まだ見込みだけで、可能かどうか模索中です。3月までに決まらなければ、上記の掲示板でアナウンスをします。

<『ミニチュア庭園鉄道3』鋭意編集中!>

中央公論新社の新書ラクレよりシリーズ3作目の『ミニチュア庭園鉄道3 欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線の野望』が3月発行を目指して、ただいま編集中です。写真の左下にあるのが、そのゲラ。既に第2校を見終えています。その右は、ゲラ校正の合間に疲れた目を休めるために読んでいる雑誌。その向こうでは編集を熱心に手伝う駅長の姿が。

今回の内容は、2004年1月から8月までのA&Bレポート(ほとんどが庭園大工事)のダイジェスト版を中心に、書き下ろし部分、お遊び部分をぱらぱらと振り掛けたもの。いつもどおりの楽しさ主体の本作りを、と頑張っていますので、もうしばらくお待ち下さいませ。

<新年初サファイア>

1月中旬の休日。今年初めて、8号機サファイアに火を入れました。どうもスチームアップに時間がかかって変だなと思ったら、ファンを回す乾電池がなくなっていたようで、あまりに軟弱なので途中で電池を取り替えたら、あっという間に圧力が上がりました。もしかして、このまえのレールモータのときも、ファンが弱かったせいでスチームアップに時間がかかったのかもしれません。「火がつきにくい」なんて書いたのは濡れ衣だった可能性があります。電池はこれまで一度も交換したことがなかったので、まあまあのコストパフォーマンスかもしれませんが、ニッカドにした方が良いかもしれません。ちなみに、使っているのはOS製のファンで、これは3.5インチのクラウスのときに買ったものです。

今月の『とれいん』だったかのOSの宣伝ページに、イギリス産の無煙炭を発売中とありました。2カ月ほどまえに、これを購入しようと、OSを扱っているところへ問い合わせたら、まだありませんでした。それで、まえと同じ北海道産で有煙炭を動輪舎から購入しました。20kgで3000円くらいです。これで今年の分は充分にまかなえるでしょうから、無煙炭を試すのは、また来年……。今使っている石炭は、煙は出ますが、火の粉は出ませんし、燃えかすが少ないのが特徴でしょうか。煤掃除は、機関車が小さいので特別大変でもありません。悪くありません。気に入っています。

さて、写真はありませんが、このあと、ちょうどゲラを取りにきていた広報部長を乗せて、サファイアで初めて、大人2人乗りをしました。結果は好調。カーブも勾配もクリアできました。ただ、どこが苦しいのかをあらかじめ計算して走る必要があります。負荷が大きくなると、太鼓のようなドラフトがまた格別ですね。でも、3人はちょっと無理ではないでしょうか。それには機関車の重量が足りないと思います。

ガレージの西口です。以前はここをメインラインが通っていましたが、今はガレージ駅の3番線だけ。引き込み線に近い交通量になりましたので、常にオープン状態、という機会は少なくなりました。むしろ、人間の出入りが一番多い箇所です。開口の高さは1500mmですので、頭を打たないよう、「架線注意」の琺瑯板はここに取り付けました。

ターンテーブル周りの整備もまた手つかずです。蒸気機関車用のアッシュピットや、整備のためのジャッキアップ台をこのあたりに据え付けたいところです。

<冬の庭園>

枯れた草と緑のままの草。知らないうちに消えた草と、知らないうちに伸びた草があります。晴天が続き、昼間は暖かいくらいです。西庭園の芝は枯れてほとんど薄茶色になりましたが、でも、ほんの少し緑が残っています。写真は、引き込み線付近。ちなみに、線路は錆び一つありません。青いプラスティックのコンテナは、ポイントマシンのカバーです。マシン自体は防水なのですが、こうしておけば万全だろうという処置。

小川と引き込み線が交わるところの橋はまだ作っていません。

木造橋も異常なし。びくともしない頑丈さです。線路は固定されていませんので、夏と冬で伸び縮みがあって、少しだけずれる計算ですが、動く量は横に1cm程度で、まったく影響なし。

レンガのアーチ橋付近は山茶花の花弁でピンクに染まっていましたが、そろそろ減ってきました。落ち葉ももう目立ちません。手前に赤い小さな実が見えますね。暖かくなったら、橋の両側に手摺(実用ではなく、飾りです)を作る予定です。

西庭園をパトロール中の駅長です。小川に足を踏み入れています。どうも、同じコンクリートの洗い出し仕上げのため、この小川を「通路」だと認識しているふしがあるのです。まあ、確かにそれも一理あるな、そっちの方が科学的かつ客観的ではないか、と考えさせられます。

<次期主力電機>

ずっと弁天ヶ丘線の主力はAB10でした。ロングランが可能な本線が開通し、走行距離も乗客も増加しています。AB10を超える性能の新しい電気機関車の開発が期待されていましたが、一方では、弁天ヶ丘線の顔ともいえるAB10を残してほしい、という声も沢山寄せられ、経営陣は苦悩しました。そこで、考えた妙案とは、AB10とほぼ同性能の機関車をもう1台製作し、2台で重連にしよう、というものです。

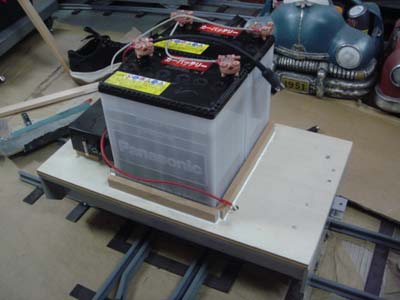

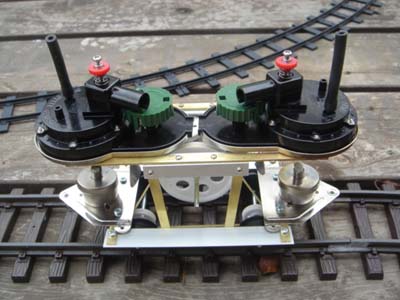

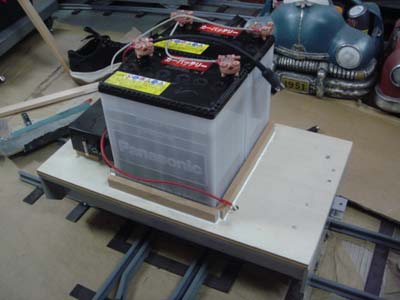

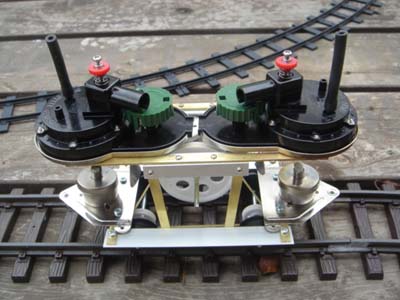

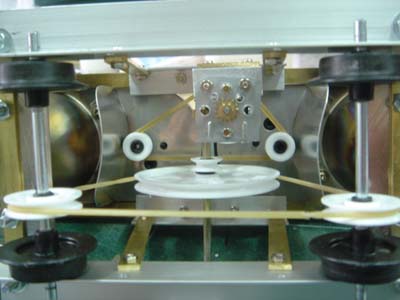

昨年末、その方針を最終決定し、モデルニクスに台車を発注しました。予定どおりそれが届き、これから製作に入ります。2軸2モータで2段減速。AB10には、コントローラとして、操作部とアンプ部が別れたタイプのもの(2枚目の写真参照)を使っていました。これが、重連をするときにそのまま使えるのです。つまり、1つの操作ユニットで、2つのアンプを並列にコントロールすることが可能なようにデザインされている製品なのです。最初にこれを用いたのは先見の明ではなく、単なる偶然ですが……。

合板の床を取り付けたところです。幅は弁天ヶ丘線共通の300mm、シャーシの長さは500mm。AB10は前後に50mmずつ張り出して600mmの長さのボディを載せていますが、今回は、500mmぴったりとして、少し小振りにする予定。バッテリィを2個、中央部に集中配置させています(AB10は前後に分散配置)。

これから、ボディの設計に入ります(まだ設計していないかったのか!)。ボディはAB10とは違うタイプにする予定。完成は3月末。関係者によれば、名前はAB20になる見込み。

<大人の工作>

学研の『大人の科学マガジン』の依頼で、蒸気エンジンを使った工作を楽しみました。小さなオシレーチング(首振り)エンジンですが、まったくのオリジナル製品です。ボイラとエンジン部が一体となっていて、なんとシリンダはプラスティックなのです。ピストンはアルミです(写真では取り外してあります)。これまで、数あるスチームエンジンを見てきましたが、プラスティックのエンジンはこれが初めて。これだけでも驚きです。

さて、この2000円ほどの雑誌のオマケについてくるのは、このエンジンで動く三輪車です。それを2セット、タンデムにして、機関車を製作しました。45mmの線路に乗るようにしました。詳しくは、3月末発売になる本誌の記事をご覧下さい(といって、それをこれから書きます。これは、仕事です)。

写真を見てわかると思いますが、燃料はアルコールです。可愛らしいアルコールランプで走らせるのですが、火を使いますので、最初は、駆動用のプーリィが熱で溶けてしまいました。大失敗。シリンダがプラスティックだから、と油断しましたね。

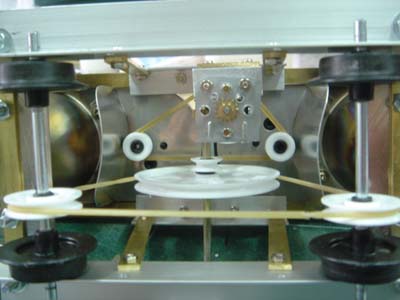

そこで、防火壁などを立て、プーリィの径を小さくして、改良。写真の2枚目が現在の駆動システムです。もう少し、オプティマイズが必要なので、ハンズでまたタミヤのプーリィセットを買ってきましょう。

<イギリスだより>

星野氏はまたイギリスへ。この写真は、ブルーベル鉄道のシェフィールド・パーク駅。機関車は、LBSCR(ロンドン・ブライトン・アンド・サウスコースト鉄道)の「名花」A1Xクラス、Fenchurchだそうです。茶色のボディに、トップが白い優雅な機関車ですね。

もう1枚は、Peter Dunk氏のコレクション。Oと1番と2番でしょうか。レトロなライブスチームのようです。この他、星野氏が撮影した解説付きビデオが届きました。感謝。

それだけではありません。星野氏からのお土産の数々。まずは、OゲージのBタンク。ピング製のゼンマイ動力です。1925年のものだそうです。素朴ですし、コミカルですね。可愛いプロポーションです。

もう1枚は、バセット・ローク製の客車(LNWR)。こちらは1930年のものだそうです。渋い色合いで、状態も良好。この機関車では引けないと思いますが、並べてみました。

今回の目玉はこれです。うーん、これは好み。どこかで見たことがあるな、と思ったら、なんとLSWRのS14、そうですレールモータをモデルにしているそうで、そういえば、顔がそっくり。H.B.Modelの1番ゲージ。もちろん、ライブスチームです。こちらは、1970年製造のものとか。うーん、嬉しいなあ。はやく走らせたいなあ。

<他社からのおたより>

ひょんなご縁で、吉祥寺北裏鉄道の事務局をされている新堀氏とメールを交換しているのですが、同鉄道でいつも走っているナロー機関車が良いですね、とこちらの趣味を送信したところ、素敵な写真が送られてきました。ポ−ランド人のズビィ氏所有のものらしいです。ブルーの方は、Roundhouse製のサドルタンクで、Darjeelingだと思いますが、2枚目の雨の中を快走しているのは、わかりません。星野さんの写真のFenchurchに似ていますが、ナローだし、窓の形が違いますね。これらは、45mmゲージのライブスチームで、人は乗れませんが、庭園鉄道の一分野です。Roundhouseの機関車が、もっと日本でも入手しやすいと良いな、と思います。代理店とかないのでしょうか……。

Roundhouseといえば、星野氏から届いた写真で、ロンドン模型ショーのものがありました。このサイズのナローって、イギリスではけっこう盛んなのに、何故か日本ではやっている人がほとんどいないような気がします。HOもOも沢山ナローの機関車が出ているのに、Gの製品となると、電動もライブもほとんど皆無といって良いでしょうね(昔、Asterが木曽森林を出していたことがありますけれど)。どうしてでしょう? B20のGゲージのライブがあるのに……。ガーデン・レイルウェイが広まると、出てくるのでしょうか。絶対に庭先の風景にナローは似合うと思います(そう思っているのはナローファンだけか)。

<Onレイアウト>

工作は進んでいません。建物の塗装がほぼ終わったので、これから蔦を這わせたりして、植物で覆う予定です。建物がくっきり見られるのは今のうち。

天窓からの日がちょうどこのレイアウトに落ちる時間が1日に15分ほどあるので、そのときに撮影をしました。なんといっても、自然光で撮影するのが、レイアウトにはベスト。小さいものは、外に持ち出して撮影するのが常道ですが、運び出すとたいていどこか壊れます。

黄色の無蓋車には、ずっとLGBのレールが載っています(脱線防止の重り)。樹の影がくっきりと表れていて良い感じ。こういうのは、ライトではできません。

やっぱり、HOスケールに比べると、格段に工作が楽ですね。人形などのディテールも利きます。将来は、部屋いっぱいの森林鉄道のレイアウトを作りたいですが、Oにするか、それともGか、迷うところです。

<雪だ!>

というわけで、やっと降りました。雪というのは、降ったときは綺麗ですし、なんとなくわくわくするのですが、もう次の日には、邪魔になりますね。だから、1日くらいですっかり解けてくれるような潔い雪だと嬉しいです。こういうことが言えるのも、ここが雪国ではないからですが……。

名古屋はもともと雪がよく降る土地。「伊吹降ろし」といって、豪雪の山、伊吹山から雪が飛んでくるわけです。しかし、まあ積もってもせいぜい15cmくらいで、しかもだいたい1日だけです。今回は大したことはありません。でも、これでも麓まで下りたら、5cmも積もっていませんでしたから、やはりここだけは雪が深いです。

木の枝が雪の重みで垂れ下がっています。太陽が差して暖かくなると、これがばさばさと落ちてきます。

このあと、社長は歩いて出勤しましたが、スバル氏は、デッキでかまくらを作ったり、庭で雪だるまを作ったりして遊んだみたいです。良いですね、自由人は……。

大きな樹の下は、雪が薄いので、うっすらと線路が見えました。南庭園の石畳もすっかり隠れています。

こちらが北デッキ。西庭園より、一段と積雪があったように見えます。松の樹が、雪の重みで垂れ下がって、2枚目の写真のようにデッキの手摺を隠してしまうほどでした。

<待ってました! 登場!>

出動です! ライトを点灯し、ロータを回転させます。おお、いい感じ!

ガレージ駅の前は雪に埋もれています。ロータリィ除雪車が1両だけで走っていくと少し変なので、こっそりサファイアが後ろについて押しているかのごとく演出。ちょっと無理がある。ヤラセというやつですね。写真には映っていませんが、適度に押すと、雪が本当にロータで飛ばされました。ほんの少しですけれど……。

ロータは紙製ですが、フードや雪掻きの部分はアルミ製なので、大丈夫です。ただし、ライトのすぐ横に小さく写っていますが、ロータを回しているのは、単2電池1本。1.5Vです。いかにも非力。これでは、残念ながら実用にはなりません。電気機関車の動力と同じくらいのモータとバッテリィを使えば、豪快に雪が飛ばせそうですが、残念ながら、そのためだけにモータやバッテリィを使いたくない、という貧乏性があるわけです。

日が当たっているところへ行こう、ということで、ひょいと持ち上げられて、ロータリィ除雪車だけワープしました。どうやってここまで来たのだ、というミステリアスな写真になりました。

この辺りの雪は浅いです。でも、遠近感がなくなるというか、樹木の大きさが不明になるというか、スケール感が高まる気もします。

正面から撮ると、臨場感がありますね。フォトショップで雪を飛ばしてやろうかと思いましたが、このままでも綺麗なので、もったいない、と思ってやめました。

こちらは、ボディを載せ替えたもの。客車のボディです。一気に無国籍風の怪しい車両に変身。これは、雪が多すぎてロータが止まっているところではなくて、スイッチが入っていません。

駅長も自らラッセル車の真似をしていますが、実は雪を食べているのです。鼻に証拠が残っています。洒落たセータを着ていますね。

<世界最小!>

2/6発売の『ラピタ3月号』は買いですよ。自走する世界最小の鉄道模型の完成品がオマケについているのです。信じられないのは、雑誌の値段が980円だということ。これは正直凄いと思いました。ゲージは4.8mmで、300分の1です。一般には、6mmのZゲージが製品として流通している最小のものですが、さらに小さいわけですし、これだけ大量に生産されたことも驚異でしょう。スケール的には下回りに若干無理がありますが、上から見たらまずまず。というか、この走り装置だけを取り出して工作に使いたい人が多いことでしょう。その部分だけでも980円以上の価値があります。

それにしても、最近の『ラピタ』、鉄分が非常に多い。鉄かジュラルミンか、という感じがします。

<その他の散財>

1920年代の英国Hornby製の機関車です。Oゲージでゼンマイで動きます。味のあるおもちゃ(だからといって口に入れないように)。

もう1枚は少し新しくて安価なおもちゃタイプ。小振りですが、同じOゲージです。Bテンダですが、先輪があったのか、最初からなかったのか、不明。後ろに見えるのは、同じHornby製の貨車。

クレーンを載せた貨車も同じくHornby製のOゲージ。ブリキのおもちゃです。我が弁天ヶ丘線にもクレーン車を導入したいので、こうして資料を集めて検討中です。

Gゲージは、最近アメリカン・マレー機が入線しました。かなりでかいです。機関車ではこれまでで一番長いかも。でも、半径60cmを通過するのですから、これはもうマジック。それから、サウンド付きですから、走りは重厚(笑)。

アメリカって、マレーが好きですよね。あ、マレーっていうのは、シリンダと動輪の走り装置が前後に2組ある形式のことで、写真を見ると、途中にもう1つシリンダが見えますよね。つまり、「下は2台、上は1台、なあに?」みたいな機関車です。前回のレポートに出てきた、ザクセンの機関車は、この2組が逆向きに並んでいるので、厳密にはマレー式ではなくメイヤ式、と書いた次第です。

このマレー機は、つい最近の『The 2005 Narrow Gauge Annual』に記事が載っていましたね。その記事を読んでいなかったら買わなかったと思います。影響されやすい人ですね……。

/☆Go Back☆/