MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

新春初スチーム

/☆Go Back☆/

順当に冬らしくなってきました。空気がどっぷり冷たいです。昨年も一昨年も、またその前の年も、こういう季節に外で工事をしていましたね……(感慨)、と思い出すだけで寒いです(ぶるぶる)。この頃は、ガレージのドアを開けて列車を出したら、2,3周走らせるだけで、「今日はここまで」というショート・サービスに努めています。健康的ですね。このように、「ちょっとだけ遊べる」のもプライベート庭園鉄道の1つのメリットではないでしょうか。外の列車を片づけもせず、なにか暖かいところでできる工作はないか、と探したりするのです。

2005年は、弁天ヶ丘線関連では、ストラクチャを幾つか予定していますが、ぼんやりとした構想しかありません。デッキ駅の開設なども検討中。ストラクチャは手始めに1つ作ってみないとなんともいえませんね。それから、引き続き信号システムの構築が課題です。実験ばかりでなかなか進みませんねぇ。あと、車両では、組立中のコッペルの完成と、もう1台、電気機関車の製作を予定しています。4軸4モータの大型機関車を構想して部品集めをしていましたけれど、AB10が思いのほか劣化していないため、ほぼ同型の2軸2モータの機関車を追加して重連で運行にする計画です。こっちの方が運転のバリエーションが増すでしょう。また、4軸4モータの機関車のために集めたパーツは、電車形式の新型車両に活用する予定。こちらは来年になりそうです。弁天ヶ丘線では、今まで機関車による牽引に拘ってきましたので、もうしばらくはこの方針を貫くつもりです。

さて、永年(2年ほど)の課題だった、ブルーのテンダ機関車にいよいよ火を入れました。前日にコンプレッサでエンジンの試験と、2つある安全弁のそれぞれの確認をしました。さて、結果はいかに……。

<新春初運転>

お正月の初運転の模様。アーチブリッジを渡るAB10列車の車上から撮影しました。山茶花はまだ咲いています。午後の日差しが、客車の屋根に反射して眩しいです。

駅長も出てきました。彼は、芝生の上を歩きません。歩くための道をちゃんと心得ているようです。小川を渡るときは大袈裟にジャンプをします。AB10を運転しているのは、頭の大きな茶色のクマです。

この写真は1/8に撮影しました。ガレージ駅に佇む9号機プリムス。ちょっと薄着の運転手が横にいますね。プラットホームに1枚だけ黄色のコンクリート板があります。右手の給水タンクは、昨年の元旦に作ったものです。もう1年経ったのですね。早いなあ……(しみじみ)。蒸気機関車用の蒸留水が入っています。

サイドから。ガレージ駅は屋根のある部分は下がコンクリート。その前は、玉砂利が敷かれているだけです。バラストに使う砕石ではないので、いくら踏み固めても落ち着きません。歩くとぎしぎし音がします。

2枚目はプリムスのキャビンの中。右手にある黒いツマミがスピードコントロールで、普通のボリュームと逆で、右に回すとストップです。つまり、蛇口やバルブと同じです(その他の車両はモデルニクス仕様ですべて逆)。パネルの左には、見えにくいですが、スナップスイッチがあって、前後進切換、その左が制動。さらにこの左にライトのスイッチと汽笛のスイッチがありますが、運転手に隠れて見えません。彼が示している赤いターミナルは充電用のもの。

<給水塔>

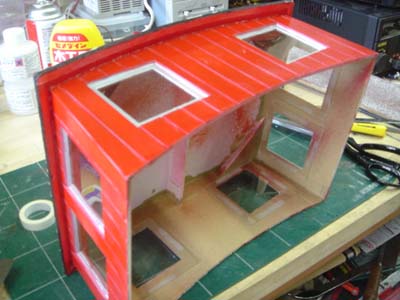

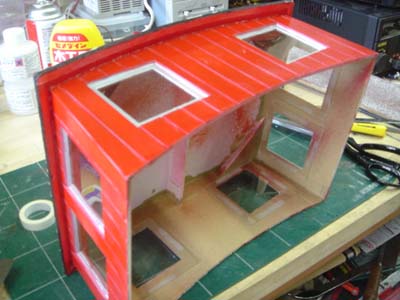

こちらはOスケールのストラクチャで給水塔です。大晦日にデッキ部を作ったところまで、前回レポートしました。そのあと、塗装作業に入り、写真のように、タンクとドアを黄色に、屋根をブラウンにしました。壁面は、灰色、茶色、緑色の三色を薄く塗り分けました。ここだけ筆塗りで、あとはピースコンによる吹き付けです。汚し(ウェザリング)はまだこれから。

<単端>

Gゲージ関連では、単端(レールバス)が入線しました。木製のボディで、車内も作り込まれています(照明が点灯)。4つのドアも蝶番があってちゃんと開きます。なかなか雰囲気のあるモデルですね。

<他社からのおたより>

1枚目は星野氏から届いたタリスリン鉄道の4号機、エドワード・トーマスをモデルにした5インチのサドルタンク。千葉の石川氏のレイアウトで新年早々の初運転だったようです。素敵なプロポーションですね。キャブの丸窓がブリティッシュ。Bタンクですが、従輪があります。バルブ関係は、今作っているコッペルと同じマーシャル式のようです。給水が軸動ポンプしかないそうです。

2枚目は、加塩氏から届いた大名鉄道ガリバー線の除雪作業の様子。ラッセル車を赤いDLが押しています。良い雰囲気ですね。関東地方は年末雪が積もったらしく、羨ましい(?)かぎりです。しかし実情は、機関車のギアの氷を取り除くのが大変だったとか。雪のときだけは、発熱するライブスチームの方が有利かもしれません。ガリバー線のこの車両は、普段はレールへのオイル吹きをしているはずです。

<サカイとホンダ>

塗装途中の給水塔をレイアウトに置いて撮影。だんだん風景に溶け込んできます。まだまだ塗装はこれからが本番。これは下塗りのようなものです。ところで、給水タンクの周囲に巻かれているワイヤは、テグスを使って一本一本作りました。でも、タンク本体も、屋根も、壁面のレジンですから、イージィキットにはちがいありません。

さて、先日ご紹介したサカイの小型機関車(もう固有名詞を忘れている)を置いてみました。ね、後ろのバックマンの機関車と比較すると、同じスケールとはとても思えないくらい小さいでしょう?

ついでに、同じスケールのホンダ・ビート(特注品です)も並べてみました。軽自動車よりも小さいのは本当です。ビートが遠くにあるので、同じくらいに映っていますが、ビートの方がずっと大きいです。なんか力んでいるおじさんがいますが、何をしているのでしょうか。

<Oスケールレイアウト>

また数日経過。給水塔はさらに着色を重ねました。でも、写真を撮るとあまり違いはわかりませんね。

一番変わったところは、ウェザリングの第1段階で、全体的に白っぽく汚しました。少し乾いた感じです。水を入れるゾウの鼻みたいなところが黒くなりましたし、ドアの周りは緑っぽくなっています。

このゾウの鼻をもっと下げて、蒸気機関車の水タンクに注ぎ入れるわけです。そのための施設なのです。ディーゼル機関車には無用の長物です。さっきのおじさんがデッキの上に乗ってなにか力んでいます。

オレンジのガソリン機関車がその前を通ります。運転手は背が高いので、車内で真っ直ぐには立てません。前屈みになっています。この人がサカイに乗ったらどうなるでしょうか。

ダンプ貨車が空っぽなのがいけませんね。早くなにか入れなくては。鉱山なんかありそうにないし、何を運ぶのだろう。

<レールモータ初釜>

このブルーの機関車はかなり古めの中古品をオークションで購入したものです。もう2年もまえになりますね。5インチとしては、最小に近いサイズで、重さも20kgくらいでしょうか、簡単に持ち上がります。特徴としては、小さいくせに立派なテンダを従えていることでしょうか。そのテンダの側面に、LNER(The London & North Eastern Railway)とレタリングされていますが、どうやら、LSWR(The London & South Western Railway)のS14型(0-4-0)をプロトタイプとしたスケールモデルらしい、とイギリス通の星野氏から教えてもらいました。T. Hurry Richesという人のデザインらしい、ともわかりました。「え、これがスケールモデル?」とびっくりです。完全なフリーだと思い込んでいましたから。また、この機関車は、Railmotorと呼ばれていたそうです。レールモータ? うーん、紛らわしい名前。しかし、もともとはタンク機関車ですので、テンダは運転の利便性から付け加えたもののようです。

星野氏によれば、「一見して製作は簡単そうに見えますが、大した手間がかかります。煙室ドアーを開いてご覧になれば、スーパーヒータの銅配管は芸術ものです」とのこと。確かに、煙室はごちゃごちゃしています(掃除がしにくい)。

それはさておき、ボイラに水を満たし(約2リットル)、火室に石炭を入れて、火をつけてみました。火室が深い(投入口が高い)ため、バーナで点火するのが大変でした。写真は、煙突に強制排気のファンをのせて、電池で回しながら圧力が上がるのを待っているところです。このファンくらいの高さまで煙突があって、キャブも同じくらい高くしたら、ナローの好ましいプロポーションになるのですが……。

バルブシステムは、ワルシャート式ですが、かなり前に寄っていて、ごちゃごちゃとしています。前動輪はほとんど見えません。ランボードの上に乗っている黒い小さな箱は、オイルをシリンダに送る装置(リュブリケータ)で左右に1つずつ同じものがあります。箱の中にオイルを溜めておきます。

テンダには3リットルくらい水が入ります。後部にハンドポンプを備えています(これは使いやすい)。上に石炭も載せられます。確かに、運転が便利になるかもしれませんが、この後ろから手を伸ばして運転するわけですから、テンダのおかげでキャブが遠くなってしまい、非常に苦労します。レギュレータ操作がやっと。走りながら石炭投入なんかとても無理です。外国人は手が長いのでしょうか……(自分が短い?)。このテンダのサイドに足を乗せられるようにすればもっと近づけるでしょう。もちろんテンダもサスペンションが利いています。テンダに座って運転ができるかもしれません(やや不安定)。

こちらはキャブの中。丸いハンドルのコックは、右からブロア、インジェクタ。中央の垂れ下がったレバーがレギュレータ(スロットル)。その下が石炭を投入する口。左に水面計と圧力計。それから、前後進切換レバーがあります。汽笛のコックは写真のさらに上ですが、汽笛本体は大きいものがシャーシ内に。石炭投入口は直径3cmほどで、大きな石炭は入れられません。

もう1枚は、テンダとの連結の様子。すべて水の配管ですが、チューブが4本もあります。一番手前が、ハンドポンプからのアウト。赤いバルブが、軸動ポンプからのリターン。連結器の向こう側には、インジェクタが装備されていて、そこへのインと、軸動ポンプへのインがあります。ちょっと複雑すぎ! 最初、なにがどこへつながっているか、配管図を描かないと理解できませんでした。給水システムが3つもあるからです。走りながら、こんなの操作できません。

さて、圧力が上がってきました。ここでブロアに切り換えようと、煙突の上のファンを外しましたが、ブロアが出ません。変だな、と思いながら、何回転もバルブを緩めると、突然、一気に吹き出しました。なにかが詰まっていたのでしょう。慌てて、ブロアバルブを閉める。何回転も戻す。熱いから手こずっていたら、その間の強烈なブロアで一気に火力が増し、圧力が上昇。またたく間に安全弁が吹く始末。いろいろ癖というか個性があるから、ライブスチームは大変です。

実は、火を入れるまえに、大事なハンドポンプのチェックだけはしたのですが、これも最初全然水が送られず、こりゃ駄目だなと諦めムードになりました。でも、1分ほどきこきこと繰り返していたら、突然水が出るようになりました。古いものって、あちこち詰まっているのですね。逆にいえば、いつ詰まるかもしれないわけです。気をつけましょう。

<レールモータ爆走!>

この機関車はドレン・コックがないので、最初に煙突からオイル混じりのお湯が噴き出します。これがちょっと困りもの。当然ながら、安全メガネをかけて備えますが、次回はキッチンペーパかなにかで防御しましょう。

でも、それは最初だけ。一旦走り出せば、途中で停車しても、もう大丈夫でした。これは、スーパヒータのおかげでしょうか。なかなか快調です。

ただし、レギュレータが120度くらいしか動かず、操作が微妙です。車重が軽いのでレギュレータを開けすぎると、簡単に空転してしまいます。でも、走りは実に軽やか。本線を何周も快走しました。

大きな石炭が入らないのと、深い火室内がよく見えないため、最初は手こずりましたが、でも、入れたものはよく燃えるみたい。それから、燃費が良いというのか、石炭をほとんど補給しないでも、本線を何周も回れます。使い込まれているからでしょうか。音も軽やかで、スピードも出ます。踊るようなこともなく安定性もまずまず。

水面が下がってきたので、テンダにあるハンドポンプをきこきこやりながら走りました。もしかして軸動ポンプが利いてないのかも、という疑いもあります。のちほど確認しましょう。試しにインジェクタも使ってみたのですが、変な音がしてうまく入りません。こちらは、あとで調べたら、テンダ下の元側でゴムチューブが外れていました。3つも給水システムがあっても2つが不具合。駄目が重なったので、本日はここまで……。

横から見ると、小型のわりにはホイルベースがあることがわかります。というより、後ろの動輪がキャブの下です。火室より後ろに動輪があるわけで、こういうタイプは、日本の機関車には珍しくて、ようするに広軌だからできるワザなのでしょうか(日本の国鉄はナローだから)。

まあ、とにかく動くには動いたし、予想外に軽やかで性能も良さそうな感触で大満足です。一人で乗って走るならば、これくらいの重量の機関車が一番手軽で良いな、と再認識。どうしてこのくらいの機関車が国内であまり製品化・キット化されないのかが不思議です。

<11号機レールモータの記念撮影>

これで本機は、正式に弁天ヶ丘線の11号機となりました。通称はレールモータとします。この機関車はナローではありませんので、スケールは12分の1だと思います。つまり、1フィートを1インチで作るという最も単純な縮尺ですね。このため、弁天ヶ丘線の車両の中では最も小さい部類になります。

運転台車に客車のボディを被せて撮影しました。機関車の小ささが際立ちますね。これを入手したときには、キャブだけでももう少し大きく作り替えてやろう、と考えたのですが、スケールモデルだと知って、多少惜しくなりましたね。このままで良いかもしれません。

給水システムをもう一度チェックする必要があります。また、今回使用したサファイア用のトレーラでは、機関車のキャブが遠すぎて運転の姿勢が修行に近いものでした。なんとか考えましょう。やはり、テンダに足をかけられるようにするのが一番簡単でしょうか。

イギリスでは5インチゲージが主流のようですが、広軌の機関車をスケールダウンしていると、けっこう小さいサイズのロコになります。日本の国鉄蒸気を3.5インチにスケールダウンしたくらいの感じですね。やはり、ハンドリングを考えれば、大きい機関車はそれくらいじゃないと個人で楽しむには大変でしょう。一方、ナローならば大きくできますし、大きくしないと、ボイラ作りが難しくなるし、圧力を維持するボイラの設計においても大きい方が楽です。

そういえば、このブルーは機関車トーマスと同じ色ですね(もちろん絶対にお面は付けません)。前から撮影すると、客車の大きさが少し緩和されてバランスが良い感じに映ります。うーん、イギリスだなあ、という味わい。イギリスに行きたくなりませんか?

ガレージ駅の砂利を敷いたところで、いつも機関車の掃除をします。当駅には灰落としのピットがまだありません。整備をするためには、機関車がある程度は高い位置にある方が良いです(このくらい小さい機関車なら、ころんと横倒しにできますが)。その条件からいえば、西庭園駅や、その裏の高架(アーチ橋付近)の方が適しています。当初は、西庭園駅に点検ピットを作ろうと考えていましたが、やはり、ガレージに仕舞うことを考えると、この付近にピットがあった方が便利です。灰を落としたあとは、掃除機で吸い取りますし。早くアッシュピットくらいは作りましょう。

新年早々、課題が1つクリアされました。弁天ヶ丘線も、これで実働の蒸気機関車が2台になったわけです。現在製作中のコッペルがあるし、修理を控えているLady Madcapもありますので、近い将来、蒸気の黄金時代を迎えることになるでしょう。

<Gゲージの話題>

久しぶりにLGBの話題。大好きなザクセンのマレー機(正確にはメイヤ式?)ですが、サウンドが装備されていないので、少しもの足りませんでした。そこで、LGB純正のサウンドユニット(65000、ヨーロッパ型蒸気)を取り付けてみました。写真が中を開けてスピーカ内蔵型の本体を取り付けたところです。この機関車は、ちょうどウェイトの間に都合の良い空間がありました。サウンドユニット自体がデコーダを内蔵しているため、電気的には完全に独立。単に線路の2極をつなぐだけです。

そもそも、この機関車は走り装置が2台分あるため、デコーダも2つ必要でした。これでデコーダを3つ持っていることになります。不経済なやつですね。LGBのデコーダは、機関車が新しいほど簡単にセットできます。注意としては、線路の上にのせるときに、エマージェンシィボタンを押すなどして、電源を切っておくこと。ちょっとしたショートやパルスでデコーダが壊れます(実は壊した経験がある)。

デジタルですので、停車中にライトを点灯させてゆっくりと撮影ができます。左右のライトが前後にずれているのが、洒落ているでしょう? サウンドは7種類くらい入っていて、電圧と比例して早くなる走行(ドラフト)音の他に、汽笛、ベル、ブレーキ、灰落としなど、好きな音が好きなときに鳴らせます。出発のアナウンス(ドイツ語)も入っています。オーストリアのc-1タンクと同じサウンドかと想像していたら全然違いました。

内回りの電化区間はまだアナログです。したがって、このブルーのクロコダイルもデコーダを装備していません。今は、架線と線路の2系列で、一応2台までは別々に運転ができます。今年中に、すべてデジタルにしたいところ。でも、動力車は50台近くあるので、全部を対象にしたらデコーダだけで100万円近い支出になりますから、運転する車両を選ばなければ……。

バックマンを中心としたアメリカ型は、今のところこのレイアウトではほとんど走らせていません。将来、庭園に建設するラインが、アメリカンナローになりそうなので、温存しているのです。シェイやクライマックス、それにグースなどです。しかし、わかりません。いつ気が変わるか……。

<HOとOスケール>

赤い小さな機関車は、杉山製のMack 33ton スイッチャ(つまり、入れ換え用機関車)。HOスケール(87分の1)で、ゲージは、10.5ではなくて12mmです。HOmですね。両側にもの凄く小さいボンネットがちょこんと付いている感じ。同じ形で電気機関車も持っているはずです。どこに仕舞ったか思い出せませんが……。

もう1枚のカブースはナローではなくて普通のOゲージ(48分の1、32mm)。メインラインには弱いので詳しく知りませんが、T&Pというのは、たぶんTexas & Pacificだと思います。まえにも書きましたが、カブースというのは、貨物列車などの最後尾につく車掌車のことで、前方の様子がわかるように、屋根の上に展望室があったり、あるいは、左右に飛び出した出窓みたいなものがあったりします。赤い色が定番ですね。ちなみに、愛用しているMacのPowerbook G4の上にのっています。

<マイルド・ウィンタ>

1/10も晴天の小春日和。今日は、久しぶりにデキ3を走らせたくなりました。トレーラにはアメリカンの客車。バッテリィを載せるために、中間に小さな車両が必要になり、タンク車の下回りを連結しました。初めての組合せです。デキ3は静かに走ります。雰囲気の良い機関車。トレーラも調子が良いです。

玄関前に来たところで、タンクを乗せ、客車もボディを被せて写真撮影。小さなタンク車が、デキ3と客車に挟まれると大きく見えます。スケールの差ですね。でも、バランスはちょうど良いかもしれません。

こちらは、いつもの編成のプリムス。現在は、この列車が最長の8両編成です。こちらもまったくのノートラブル。昨年の今頃は、この機関車を作り始めていました。ガレージ駅から出た、レンガサークル前の踏切付近は、この頃は撮影スポットとして一番人気の場所。丸い小さな葉っぱの草はすべて枯れています。

<信号設置>

信号機は西庭園駅構内に設置されました。写真のように、パーゴラの柱の1つに専用の金具を取り付け。その先にのっています。キャンチレバー(片持ち梁)の構造で、なかなかお洒落ではありませんか(そうか?)。配線はまだです。

このパーゴラは植物を伝わせよう、という計画でしたが、植えたものは、1つは間違って芝刈り時に切られ、もう1つも年末に見たら枯れていました。合わなかったようです。スバル氏はここを薔薇園にする、と豪語しています。さて、どうなりますか……。

<窓ガラス強化月間>

グースの窓ガラスがクリアになりました。ライトを点灯しています。キャビンの中にある電池ボックスが見えるようになりました。以前のスモークが「暴走族みたいだ」と不評でしたので、ようやく全面改修です。塩ビのシートを切って、裏から両面テープで貼り付けるだけなのですが、窓って、以外に沢山ありますから時間がかかります。弁天ヶ丘線では、動力車は一応ガラスを入れてもらっていますが、非動力車は吹きさらしです。これでは乗員・乗客から文句が出るでしょう。

というわけで、カブースの窓にもクリア塩ビを貼りました。カブースだけで窓が16枚もありました。面倒ですねぇ。まだ、有蓋車、ショートカブース、客車が2両、などなど、さきは長いですが、少しずつ時間を見つけてガラス入れ作業をするつもりです。

/☆Go Back☆/