MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

株主総会

/☆Go Back☆/

12月前半もけっこう忙しく、まるで師走のようでした(笑)。後半はのんびりしたいと思います。この「のんびり」という言葉を非常によく使うのですが、よほど憧れているのでしょう。「のんびりしたい」という願望に支配され続けた30年間だったような気がします。

寒くなってきました。暖房で部屋を暖めることが、「やる気」の第一歩です。寒いところにいたり、炬燵に入っているとなにもできません。そもそも、エネルギィがどうとか、浪費がどうとか、そんなことを言っていたら、なにもできないのです。無駄を承知でやる、不合理を押してやる、それが遊びであり、芸術であり、人間の活動なのです、とときどき思い出して、布団から出ましょう。

上の写真は、知っている人はもちろんご存じだと思いますけれど、知らない人は知らない。「変なおばさんの人形だなぁ」くらいにしか思わないことでしょう。しかし、40代以上の人ならきっと知っているはず。そうです、ミス・ペネロープです。実は、この方が、弁天ヶ丘線の新しいスタッフに就任されました。役職はマネージャです。

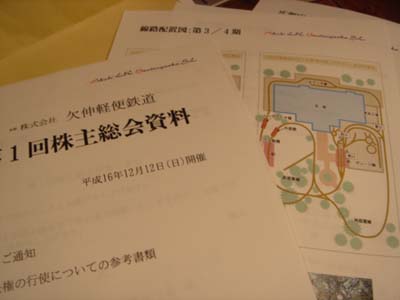

さて、12/12に、東京で欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線の株主総会が開催されました。株主全員が参加することはできません。希望者の中から抽選で300名の方が選ばれました。「欠伸軽便鉄道」は、「けいびん」なのか「けいべん」なのか、とか、英語名の「Lightweight Railway」は「Light Railway」ではないのか、といった基本的な問題から始まり、この1年間の工事の経過を中心話題として、さらに今後の展望、経営方針について、ライブスチームのごとく煙に巻かれる思いを味わいつつ、わけのわからないうちに時間になる、といういかにもな展開となりました。さあ、また開催されるようなことがはたしてあるでしょうか。

話は全然違いますが……、HPを作られている方に1つだけお願いがあります。是非、ご自分のHPを古いバージョンのブラウザ(エクスプローラ5とか、ネットスケープ4とか)で一度ご覧になってみて下さい。フォーマットが崩れる程度ならばまだましです。絵と文字が重なって読めない。グラフィックスはすべて見えない。まったくなにも表示されない。というサイトがかなり多いのです。これは日本のHPに特に顕著な傾向なのです。「新しいバージョンで見てくれ」という強気の姿勢は、つまり「古い機種の人たちを無視しています」というお高くとまった意味にほかなりません。ほんのちょっとのことで、誰でもが読めるものになります。凝ったデザインにしたばかりに、読み手を制限することになるのです。可能なかぎり古いバージョンで見られるようにしていただけると、より広いコミュニケーションが可能になるでしょう。

外国のHPには、こういった例があまりないことに感心します(確率として日本の1/10くらい)。つまり、共通のルールを守る、というマナーが浸透しているからでしょう。

おそらく、オーナは自分のサイトが人には見えないものだ、とは気づいていらっしゃらないことでしょう。よくあるのは、ファイル名に日本語を使ったり、スペースが混ざっているもの。これは、ネットスケープ4.7(森はこれを愛用)では見られません。ルール違反ですので、ご注意を。鉄道模型関係でもかなりの割合で、見られないページがあります。非常に残念だと常々感じています(自分のブラウザをバージョンアップしてまで見るつもりはありませんし)。ほんの少しのことです。その注意がとても大事だと思いますし、改善は簡単ですので、どうかご検討を……。

<記念バッジ&新スタッフ?>

以前に図案を発表しましたが、2005年の記念バッジが完成しました。ちょっと大きめのピンバッジです。10号機カメラボーイに頭の大きい人が乗っている絵柄です。弁天ヶ丘線としては、2つめの記念バッジになりますね。オレンジと緑を使って赤を使用しない、あか抜けたデザインを目指しました。

ちなみに、その左にあるのは、某ファン倶楽部が作った「星の玉子さま」バッジです(こちらは、今一つあか抜けておりません)。2つ同時にデザインをして、同時に製作してもらいましたが、こちらは弁天ヶ丘線には無関係です。いずれのバッジも入手が非常に困難。入手したいという気持ちを理解することもやや困難です。

さて、駅長ですが、近頃は玄関前の絨毯で昼寝をすることが多く、いつもこの場所にいらっしゃいます。小さい方の黒い人は、駅長の帽子を被っている1日駅長さんです。クマなのか、ウサギなのか、ネズミなのか、帽子を取らないと判別できません。その右にあるふさふさの尻尾は、どちらの尻尾でもありません。

もう1枚は、弁天ヶ丘線のマネージャに就任したペネロープさん。帽子を被っていますが、少し帽子が小さいかもしれません。この帽子は実物の2分の1より少し小さいかな、というサイズ。ご覧のように2種類あるようですね。ペネロープは目も口も動きます。これだけリアルなフィギュアは今まで見たことはありませんでした。かなり特別なものです。ブライスに比べるとずっと大きくて、身長は50cmくらい。実際に機関車に乗せることはちょっと無理でしょう。

<信号機設置>

ここまで全然鉄道と関係のない話題でしたが、次は信号機です。少し小さめの信号機を入手しました。小さいといっても30cmくらいあります。実物です。重さは5kgくらいあるでしょうか。2燈式で、臨時的に使われるものだと思われます。

5cm径の鉄パイプがホームセンタで1m長で380円だったので、買ってきました。これを白く塗装してから金具と木ネジを使ってデッキに固定。その上へ信号機を取り付けました。場所は、ガレージ東側の直線勾配の部分。カーブの先の見通しが悪いため、センサで作動させる予定です。サイズ的にちょうど良い感じです。

こちらはガレージ駅構内の5燈信号機(実物)です。風雨に曝されて1年ほどになりますが、今のところトラブルもなく作動しています。ワイヤが見えますね。これは信号機の転倒防止のための張線です。ドアの上に、「架線注意」の琺瑯板が見えます。これはつい最近入手したもので、まだ取り付け箇所を決めていません。このときは、どこが良いかな、と方々に置いてみたりしたときのもの。将来的にも、架線を張ることはありませんので、注意の必要はないのですが。

<特殊車両登場>

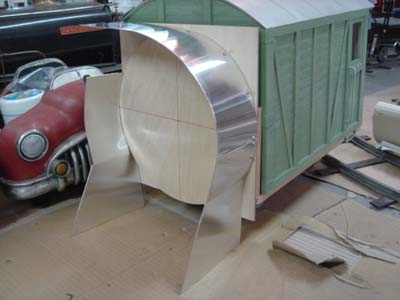

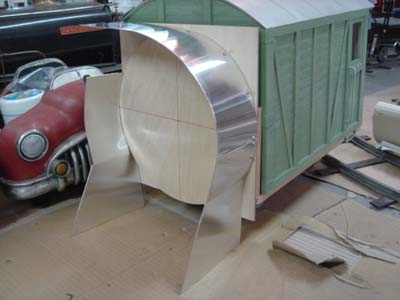

今年の冬はどうでしょうか。今のところ暖冬ですが……。しかし、備えあれば嬉しいな、といいますからね。そういうわけで、ロータリィ除雪車を製作することになりました。

ボディは、以前に製作した有蓋車です。これの前部にロータリィ部分を取り付けよう、というプロジェクト。アルミを切って、折り曲げたりつないだりして、それらしく形を造りました。実際に機能することは二の次です。というか、実際に除雪するつもりなら、スコップでやった方が早いです。

ロータです。実物を見たことがないので、勘で作りました。回ってしまえば見えまい、という楽観的な発想ですね。マブチモータとプーリで駆動します。もっと強力なモータを取り付け、プロペラを回転させて、線路上の落葉を吹き飛ばす、といった作業車にしても良いなと考えていますが、その場合でも、このロータは使えません。ラジコン飛行機の場合も、スケールに忠実なダミィプロペラを普段は装着して写真を撮りますが、実際に飛ばすときは、実用的な(一般にスケールよりも小さい)プロペラに付け替えます。それと同じ考えでよろしいのでは、とかように思ったしだいですが、それほど真剣に考えたわけでもありません。むしろ、強力なエンジンでプロペラを回して、その力で走ったら面白いのに、と不謹慎な発想をしたくらいです。

ロータリィの上に取り付けてあるのは乾電池内蔵式のライトです。最近流行の白色発光ダイオード。

実際に線路上の落葉を排除するためには、プロペラだけでは不足です。線路の上を直接ブラシのようなもので掻き出す方が効率的でしょう。この件に関しては、後述の株主総会でも話題にしました。

<他社からのおたより>

八木軽便鉄道の市川氏から届いた写真です。ますます風光明媚なレイアウトになっている模様。もともと、社長氏が園芸を趣味にしていらっしゃっただけあって、非常に密度のある植栽があっという間に完成しましたね。しかも、まだまだ発展中。機関車は最近、2軸駆動に改造されました。半径2mのカーブですから、やはり力のある動力車が必要となることでしょう。トレーラはOSの客車キットの下回りを使ったもので、これは左右の車輪が独立して回転するようです。庭園鉄道には有利な仕組みです。

2枚目は、星野氏宅の模様を木内氏が撮影されたものです。以前にご紹介したコレクション棚の手前には、こんな凄まじい状況だったのですね。うーん、良い感じです。奥の赤い大きなのは、蒸気で動くトラクタです。これは日本には馴染みがないので、どう訳したら良いのか知りません。「蒸気自動車」でしょうか。その手前のグリーンの機関車は、少しまえに「とれいん」誌で記事が掲載されていましたね。左下にあるのは、ボイラを待っている最新作シンプレックス。右下は火鉢でしょうか。これも蒸気機関には違いありませんが……。

こちらは、その星野氏からお送りいただいた写真。古いOスケール(だと思います)の蒸気機関車のおもちゃ。たぶん、ゼンマイでしょう(勝手に予想)。扇型の機関庫から顔を出しているところで、手前にターンテーブルがあると完璧です。

さて、星野氏からお知らせいただいたのですが、JR名古屋高島屋で、12/27〜1/10の期間、「世界のおもちゃ展」が開催されるそうです。先日、軽井沢のミュージアムへ行ってきましたが、今回もアンティークトイのバンダイコレクションから出展されているようです。是非見にいきたいですね。

と書いていたら、バンダイの足立氏より招待券が届きました。ありがとうございます。古いおもちゃの中でも、やっぱり好きなのは「動く」おもちゃですね。乗り物でも、動物でも、なんらかのメカニズムで動くものが好きで、その仕掛けの工夫が楽しいです。眺めているだけで、楽しくなるし、また自然に伝わってくるその気品に刺激されますね。

<山茶花?>

アーチ橋の奥にある樹が赤い花を咲かせました。スバル氏と「これは椿だろうか、山茶花だろうか」と話をしています。しかし、名前はどうでも良いことで、こんなふうに花弁で真っ赤になっているのが、なかなか絵になりますね。

子供が「この花はなんという名前?」と尋ねたときには、こう答えましょう。「花の名前を覚えても、それはこの国の中のごく一部の人にしか通じないのだよ。それよりも、この色をよく覚えておきなさい。花弁が何枚あるのか、花弁の中に何があるのかを見てごらんなさい。葉っぱはどんな形かな。花はいつから咲いている? いつ散るのか、明日も明後日も見にこよう。さて、どうして植物は花を咲かせるのか、それを考えなさい。花の名前を覚えるのは、そのあとでも遅くはないのだよ」とね……(笑)。まあ、そういうわけで、花の名前を知らないのです。長い言い訳でした。しかし、同様の理由で、機関車の名前も未だ覚えておりません。

<欠伸軽便鉄道株主総会>

12/12(日)、東京九段下の学士会館で欠伸軽便鉄道株主総会が開催されました。主催は、欠伸軽便鉄道と、株券を発行している中央公論新社ですが、三省堂書店にご協力をいただきました(昨年に続いて2回目です)。感謝いたします。

それにしても、ものものしい雰囲気です。学士会館のロビィには、「欠伸軽便鉄道株主総会」縦書きの案内板が! 縦書きですよ! 縦書き……。これを見た人は「何事か?」と思ったでしょう。「欠伸軽便鉄道? 知らんなぁ……」みたいな。

会場は300人が収容できる会議室です。学士会館の建物自体が昭和初期のもので、改修はされていますが、ちょっと古い平面計画。2枚目の写真は、開場の直後で、プロジェクタのスクリーンが後ろからちゃんと見えるか確認しているところ。

株主様が着席されたところです。満席です。受付で、名刺をいだたき、これをあとですべて読ませていただきましたが、北は北海道、南は九州鹿児島まで、遠方からわざわざお越しいただいていたようです。信じられません。何が彼ら彼女らをここまで……、もとい、大変ありがたいことです。写真がぼけているのは、手振れ励起機能によって故意にぶれた映像を撮影しているためです。

司会は、欠伸軽便鉄道・広報部長のN倉氏が務めました。残念ながらその写真はありませんが、噂によりますと、クサナギスイト・カットだった、とのちに数人の株主様から指摘メールが来ました。あぁ、そういえばそうかぁ、と……。講演の最初に「鉄道クイズ」を出題して、参加者の方向性を確かめたところ、鉄道にお詳しい方は約3名ほどでした。1%ですね。また、交換した名刺を後日確認したところ、個人経営の庭園鉄道の社長をされている方は2名、とお見受けいたしました。うち1名は、かの八木軽便鉄道の市川社長様です(当日ご質問もいただきましたね。感謝)。しかしライバル他社の社長が株主になっているというのは、気が気ではありませんが……。

株主総会のために作られた資料はA4で10枚でした。すべてN倉氏の力作です。また、今回の総会のために、社長の名刺と、なんと、弁天ヶ丘駅のスタンプが作られました。参加株主には、この名刺をお渡しし、このスタンプをぽーんと気前よく押して受付をさせていただきました。ちなみに、写真の丸い方は、スタンプと同一模様のステッカです。

さて、「ロータリィ除雪車に取り付ける、落葉掃きをするためのブラシとして適当な部品はないか?」と株主の皆様に当日お尋ねしたところ、その日のうちに50通ものメールで、ご意見が寄せられました。どうもありがとうございます。とても参考になりました。これでなんとかなりそうです。車両整備部門一同、大喜びです。

今回の株主総会が、意外にも盛況であったことから、広報部では「今後さらなる展開を」と意気込んでいる様子でした。具体的には、近々新しい企画が持ち上がることでしょう。

参加下さいました皆様に深く感謝いたします。

<Oゲージナロー>

Oゲージというのは48分の1、32mmゲージのことですが、ナローの場合は線路幅はもっと狭くなります。この機関車は、Oスケール(48分の1)で、16.5mmゲージか、13mmゲージに乗ります(可変)。つまり、実物の2フィート半(30インチ)ゲージか、2フィート(24インチ)ゲージの縮尺なので、これを、On2・1/2(On30)とか、On2(On24)と呼びます。難しいですね。忘れて下さい。

RANGE COMPANYの製品で、水窪営林署のサカイ型3.5ton、C16というらしいですが、とても小さいです。HOゲージの機関車と変わりありません。実物の全長がわずかに2.5mだそうですから、軽自動車より小さいし、キャブの中ではもちろん大人は真っ直ぐに立てません。台車側面の板バネ、そして、前部のイコライザ(っていうのかな。反対側へ動きを伝える機構)がよくわかります。わからない人は、忘れて下さい。

機関車も可愛いですが、これが入っていた箱が可愛かったです。わざわざ定規を探して計測しましたが、6×7×9cmの直方体でした。可愛らしいプロポーションですね。この比率をよく覚えておきましょう。

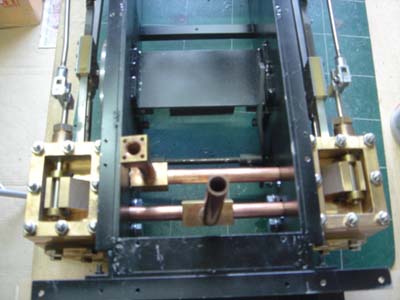

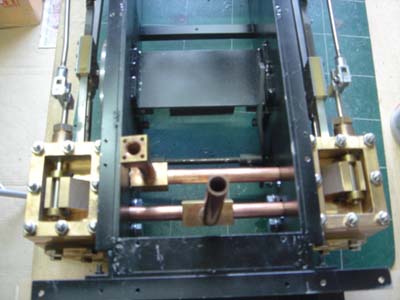

<コッペル再度>

シリンダの不具合が直ってきてから、時間を見つけては少しずつ組んでいます。既にシリンダと蒸気室はシーラントで接着しました。1枚目の写真は、弁装置の仮組みをしているところ。バルブの切り換え状況を確認しながら微調整です。2枚目は、横からみたところで、左の上に付いているのが、つまり前後進を切り換えるレバーですね。ギア(歯車)もないのに、これだけのリンケージで前進したり後進したりを実現してしまうのですから、人間というやつは賢いですね。

現在、バルブロッドの出口に使うグラファイトヤーンが不足で、方々へ問い合わせているのですが、どこも扱っていません。そもそもキットに付属のものを、ピストンとピストンロッドだけで消費してしまったのが悪いのですが、なかなか手に入らないもののようです。星野氏から少し分けていただいたものがあるので、もしかしたら足りるかもしれませんが。シーラントのときもそうでしたが、一般でなかなか入手できない材料がごく一部にあって、そういうときは仲間のいないマニアは少し困ります(というほど真剣に困っていないのですが)。ラジコン飛行機なんかだと、そういうことが滅多にないのは、ライブスチームに比べるとまだ人口が若干多いため(模型屋が部品をちゃんと扱うから)でしょうか。でも、ドープ(塗料)なんかはもう入手できませんね。

<弁天ヶ丘線の初恋>

いつもは、だいたいブライスという人形を撮影用エキストラに使っていますが、これは、プーリップという別の人形です。サイズはほぼ同じで、躰は6分の1,頭はもっと大きい(ブライスよりは小さめ)です。これも目が動きますので、表情が豊かです。顔はブライスの方がパーフェクトだと思いますけれど、プーリップには男の子がいるのと、手足の関節が曲がるため、いろいろなポーズがとらせられる、という利点がありますね。値段もこちらの方が少し安いみたいです。以前から、10号機カメラボーイに乗っているのが同じ仲間です。弁天ヶ丘線には、ブライスが18人くらい(数えていない)、プーリップが3人います。でも、なかなか出てきませんね。

<新線で初スチーム>

12月だというのにぽかぽか陽気です。風もないし、スチームアップにうってつけの休日になりました。8号機Sapphireを運転するのは9カ月ぶりくらい。つまり、庭園工事以後初めて。ロングランが可能になってからまだ一度も蒸気機関車が走っていませんでした。さっそく準備にかかりました。他の列車も駅に出てきていますが、これはガレージ内の本線をあけるため。

2枚目の写真は、火をつけてスチームアップの途中。煙突の上にファンをのせています。オレンジの無蓋車の中には、石炭入れとして100円ショップで買ったばかりの新しいバケツが見えます。火がついたら、20分ほど待っていると圧力が上がってきます。

さっそくメインラインを走りました。快調です。もう運転には慣れたので、圧力が下がることも滅多にありません。走る距離が長くなったため、むしろ運転は簡単になりました。蒸気機関車というのは、ゆっくり走る方が難しいようです。広いところで爆走するのは簡単で、アップダウンやカーブが頻繁にあるコースは忙しい操作が要求されます。しかし、そこがまた面白いわけです。何周かしているうちに、各バルブの開け具合も決まってきて、だんだん楽になりますけれど。

写真は西庭園駅に停車中。煙突から煙が真っ直ぐ上がっているのは、ブロアといって、蒸気の勢いで煙を強制的に吹き出させているためです。こうすることで、後部の火室の下から新しい空気が入り、石炭が真っ赤に燃えるわけです。ようするに、自分の力で鞴(ふいご)で火を煽っているわけですね。

アーチ橋の上と、木橋の上で記念撮影。バックに赤い花が沢山。こうやって、ちょっと止まってカメラを向けているうちに、圧力が上がって安全弁からひゅうっと蒸気が噴き出したりします。作った蒸気はなるべく走る力にしたいわけですから、安全弁が吹くと「おお、もったいない!」と思うわけです。ですから、ライブスチームを運転していると、全然のんびりしていられません。なんか貧乏性というか、せっかくだから走らなくては、となってしまうわけですね。電気機関車に比べると、集中的に走る傾向にあるでしょう。

北デッキ線へやってきました。ここへ蒸気機関車が来るのも初めてかもしれません。1人で運転している分には、勾配がシビアだったということはまったくなく、軽く上がってきました。ウッドデッキですから、燃えかすが落ちるのが少し心配ですけれど、まあ、滅多にそんなことはありません。念のための火の用心として、運転が終わったあと、ちゃんと見回りましょう。

キャビンの中で、石炭投入口を開けたところ。燃えさかる炎が見えます。ごうごうという音で、火の勢いがわかります。

水は8リットルほど使いました。石炭は、このバケツ2杯分くらい。そろそろおしまいにしましょうか。南庭園の石畳軌道で停車中。レンガ積みが右にあるので、手袋を置いて、写真を撮りました。

今回も快調でしたが、後片づけのとき、掃除をしていて、ロッドのネジが緩んでいるのを発見。3箇所ほど締め直しました。やはり毎回の点検が大切ですね。電気機関車に比べると、運転しているだけで面白い、という利点は確かにありますが、ほとんど周りの風景など見ている暇がない、という忙しさもあるわけです。庭園鉄道では、やはり電気機関車の方が向いているでしょう。でも、やっぱりときどきは運転したくなるスペシャルな機関車という位置付けでしょうか。

<沿線の風景>

スバル氏が植えた薔薇でしょうか。よくわかりません。小さな花が咲いています。9号機プリムスが3番線に待機中。ガレージの西口はドアが半分しか開いていませんのでこのままでは通過できません。中にミニクーパ(6分の1モデル)が見えます。

AB10の列車を無人で走らせました。森の中を抜けていくところを撮りました。ぶれは走っているためです。線路の周辺は落葉でいっぱいです。今日は、運転のまえに箒を持って簡単に見回りました。葉っぱくらいは大丈夫ですが、枝が落ちていたりすると、車輪が踏んだとき衝撃が大きいので、取り除く必要があります。

今日は珍しい事故がありました。ポイントの切り換えミスで、停車中のAB10と蒸気機関車Sapphireが正面衝突しました。もちろん、直前で気づいて減速しましたが間に合わず。このため、AB10のバッファが壊れました。もう、このパーツは何回壊れたでしょう。10回目くらいだと思います。でも、こいつのおかげで、ボディは傷一つありませんから、こうしてみるとバッファとしての役目は充分に果たしているのかもしれません。いつも瞬間接着剤で直しますが、今回は、強力両面テープなるもので修理。

無蓋車の上には、変なものが載っています。オイルポットのようなものと、バケツのようなもの。いずれも金属製。ポットがステンレス。バケツが真鍮だと思います。前者はハンズで。後者は100円ショップで購入。何に使うかは、まだ決めていません。奥に見えるのは水準器。

プーリップは男の子2人と女の子1人です。銀髪の男の子を9号機プリムスのキャビンに座らせました。サイズ的に良い感じ、まあまあですし、労働者風のファッションもインダストリアルでフィットしていますね。

もう1枚は、ガレージ駅の10号機。ここに半年以上乗っていますね。女の子は鞄を持っているのですが、それは屋根の上に載せてしまいました。そろそろクリスマスなのですが、欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線ほど、こういった季節の風物詩に左右されない、影響を受けない鉄道は珍しいでしょう。かつて、1度だけクリスマス仕様の機関車(単なる飾り付けですが)を送り出したことがありますが、それっきり、経営陣はこの方面の興味を失ったようです。正月に注連縄なんて、とんでもない……、というところ。つまり、一人で遊んでいるのですから、世間の暦は関係がないのです。

<今年はこれで……>

久しぶりに登場のスバル氏(じゃなくて、ウンジャマ・ラミィ)です。忘れてはいけません。この人がいましたね。弁天ヶ丘線沿線の頭でっかち人の走りでしょうか。

では、また来年!

/☆Go Back☆/