MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

小さな軽便

/☆Go Back☆/

毎晩、寝るまえに平岡幸三著『ライブスチームのシェイを作ろう』を読んでいます。既にすべてのページが再読ですが…・。

それから、三ツ矢明著『特殊構造を持つ機関車とライブスチーム』も、何回読み返したでしょう。メカニズムが難しくて、なかなか理解できないので、じっと図面を見つめて考えるのです。数学の問題よりも頭を使いますし、パズルやミステリィよりはるかに知的です(当たり前か)。それにもまして、三ツ矢先生の機関車、プロポーションというか、デザイン・センスがとにかく秀逸です。急カーブを曲がるための工夫という点で、庭園鉄道の鏡のような書ですが、やっぱり少し難しいかなぁ。

この他、TMS誌にその昔掲載された、三浦氏の5インチのトロリィの記事が良かったですね。あれには大いに刺激されました。大の大人が、室内で市電に跨って運転してる姿がインパクト大だったかと。それからそれから、最近では、急カーブを曲がるためのメカニズム(左右車輪の差動や、軸動による線路追従)について書かれた記事が素晴らしく魅力的で、これも何度も読み返しました。いつかチャレンジしたいです。こういった3.5〜5インチの庭園鉄道関連の記事をリストにして、どこかにアップしたら便利ですよね。インデックスとして……(他力本願だな)。

しかし、このように本を読むことは、工作からの逃避にほかなりませんからね。工作がばりばり進んでいるときは、本なんか読んでいる暇はないのです。そうなりたいものですが、いろいろ体調とかしがらみとか仕事とか家族とかありまして、ままなりません。

そういえば、TMS最新号で、乗工社の倉持尚弘氏がお亡くなりになったことを知りました。二十数年まえに一度だけお会いしましたが、まだお若かったと思います。現在の日本の鉄道模型における「ナロー」を支えたモデラの一人であり、どれだけ影響を受けたかわかりません。しかし、その意志は確実に広がったことでしょう。

上の写真、フォトショップで加工したものではありません。どことなく、印象派っぽいですが、単なる手振れです。ね、手振れも捨てたもんじゃないでしょう?

<線路工事>

ガレージの東側、デッキへ乗り上げる勾配部の工事を、涼しくなったらやろうと考えていました。少し涼しくなってきましたので、半日かけて土木工事を行いました。直線で6mあり、約12cmほど上ります。

これまで、この区間は、ガレージ建設のときの廃材のステンレスC型鋼(1枚目の右側に写っています)をレンガの上に置いただけの応急措置的なもので、勾配も一定とは言い難く、早く直さなければ、と思っていました。庭園工事で線路配置が変わり、かつて西庭園の高架線に用いられていた自作のフレームが2つ余剰となりましたので、これを使って正式な工事を行いました。しかし、正式といっても、砂利を突き固め、そこにコンクリートブロックを置き、その上に鋼材フレームを載せるだけです。セメントなどを使った固定は一切していません。

糸を張り、勾配を正しくすることと、左右の水平を出すことがメインです。これまでの線路は、どうやら下に凸の勾配になっていたみたいで、登り切る寸前が厳しかったようです。今回の工事で多少機関車が楽になるでしょう。

最初の頃は、コンクリートブロックやレンガが非常に貴重な資材でしたが、庭園工事でそれらが廃棄され、大量に余剰となっていますので、現在は、ブロック&レンガのバブルです。使いたい放題でなんだか嬉しい。

工事後、さっそく試運転。そのあと、お客様もいらっしゃったので、大量輸送も行いました。以前に比べると、ずっと楽に通過できることが確認されました。やっぱり、線路は鉄道の命ですね。

<車両工場>

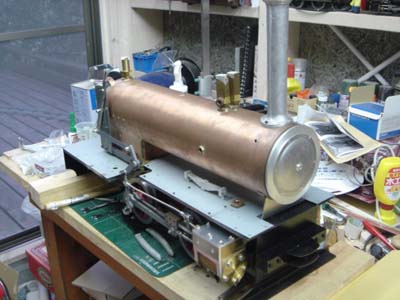

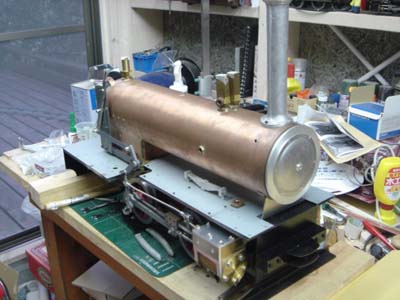

コッペルの進捗状況。シリンダを本組みして、コンプレッサでエアテストをしたところ、シリンダと蒸気室の隙間から漏れていることが発覚。慎重にやったのに、がっかりです。残念ながら、もう一度ばらしてやり直し。こういうときはカッとなって急ぐとろくなことがないので、自分を落ち着かせ、ボイラなど載せて、煙突も立て、次のステップの検討をさきにしています。

2枚目の写真は弁装置がよくわかります。左の端にあるのが、前後進を切り換えるレバー。日本の機関車はワルシャート式が多いのですが、これは少し変わっています。ラジアル式にはちがいないのですが……。

ということで、三ツ矢明先生の『特殊構造をもつ機関車とライブスチーム』で調べました。どうやらマーシャル式というようですね。1879年に考案された方式だと書いてありました。特殊な加工が必要な部品がありませんので簡単です。でも、これが実物であまり採用されていないのは、たぶん、弁の運動が理想的ではない(前後進で微妙に狂うとか)、ということでしょう。

何の話かさっぱりわからないという方のうち、積極的にわかりたい、という奇特な方は、たとえばこちらをご覧になると良いでしょう。難しいですが、雰囲気が少しはわかるかと……。蒸気機関車にはギアがないのです。このような仕組みでバックをするのです。

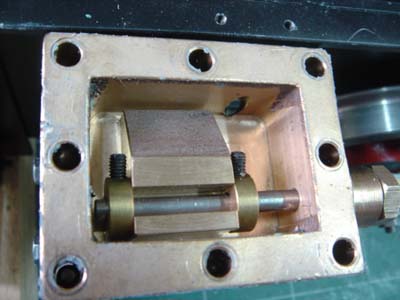

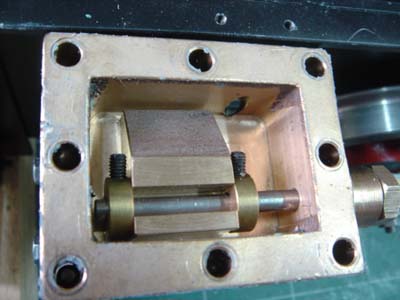

3日ほどしてから分解を始めました。シーラントが硬化しているから大変だろうと予想しましたが、思ったほどでもありませんでした。1枚目の写真は蒸気室の中のバルブです。下向きのお椀型の金具を両サイドからセットカラーで固定していますが、本当は、ここでほんの少しガタを持たせて、お椀金具がぐらぐら動くくらいにしておく必要がありました。これは、新崎氏から電話で教えてもらいました。そうか、考えてみたらそのとおりですね。蒸気の圧力で下に押さえつけられるメカニズムなのだから、自由に動けないといけません。迷いもなく、きっちりカラーで挟んでいましたので、どうせ分解するはめになった、ということ。勉強になるなあ……。

エアー漏れは、シリンダと蒸気室の間で、嫌気性接着剤で固定した部分です。剥がしてみた写真が2枚目。緑っぽい部分が硬化した接着剤ですが、パターンを確かめると、確かに抜け道があります。原因は接着剤不足か、あるいは、完全に密着しない平面の出ていないパーツの精度の問題か、それとも、ボルトの締めが甘かったのか(これはないと思う)、といったところ。いずれにしても、再度挑戦です。

翌日も、こびりついたシーラントを地道に剥がす作業をしていましたが、「あれれ?」と気づくことに……。左右のシリンダの溝のパターンが微妙に異なるのです。上の写真が並べて比較したもの。右のシリンダが正解で、左が間違いだと思います。中央の穴から、排気管へ蒸気を導く溝が掘られていますが、左のシリンダは、それが内側へ斜めにずれているのです。青いマジックで書いた細長い楕円が、上部蒸気室の穴の位置です。つまり、溝がずれたことによって、上部の穴と排気口の境の壁が厚さが僅かに0.7mmくらい(マジックで書いた矢印の部分)になってしまうのです。この0.7mmの部分に嫌気性シーラントを塗って、確実にエアを遮断できるかどうか、という問題になります。これは相当厳しいでしょう。

溝の加工はメーカ(おそらくMaxitrak社)がしたものなので、これは一旦、ニイザキMEに送り返して修正加工をしてもらうことにしました(たぶん、一度なにかを埋めないとできません)。新崎氏に電話をしたところ、在庫のシリンダも同じ加工ミスだったようです。取り替えてもらうこともできませんでした。というわけで、組み立てはしばらくストップ(修正加工に半月ほどかかるとか)。

これまで数週間の工作がすべてフリダシに戻ることになってしまいましたね。この機関車は、注文して(発注先は動輪舎)丸2年になりますが、なかなか進まないなあ(笑)。まあ、長く楽しめる、という意味に解釈しましょう。

気を取り直して、単端 Camera boyの方のディテール工作に切り換えましょう。梯子を作って後部に取り付けました。木製です。こういう角材って、昔は町の文房具屋さんで買えましたけれど、今はホームセンタかハンズです(いずれも高いですが)。模型屋でも置いてなかったりしますね。

それから、屋根の上に、荷物置き場(の柵)を作りました。梯子を上っていって、ここに載せるわけですね。誰がそんな面倒なことをするか、という気もしますが……。サイドにレタリングもなにげなく入っております。

本当は、窓枠を作って、アクリルをはめ込むつもりだったのですが、そうすると中の配線とかスイッチが触れなくなるなあ、不便だなあ……、と考え中です。

下周りのディテール(というのも恥ずかしい)を一応作りました。今回はボール紙は使わず、すべて木製です。リベットは穴をあけて埋め込みました。チェーンのカバーは結局作っていません。

<グース出動>

久しぶりにグースを出動させました。ラジコン操縦以来です。今回は乗って運転しました。雨が続きましたので、線路の傾き具合、沈み具合を確認するためです。一応、脱線するようなことはありませんでしたが、ところどころ、沈んだかな、という部分が感じられます。

この車両だけは1モータで1軸駆動です。人が直接乗っているので、スリップもしにくい。モータには多少過酷な条件になります。もう1段減速する方が良かったかな、と後悔しています。やや、モータが苦しそうですね。もちろん、走れないことはないのですが。

先日のコンベンションのとき、OSのブースにこの客車のシリーズと思われるカブースが展示されていましたね。キットで十数万円でしたが、さすがOSという、作りでした。弁天ヶ丘線では今のところ、この客車に実際にお客様を乗せたことは一度もありません(自分一人では乗っています)。中古で入線した車両なので、しばらく試験運用をしていました。そろそろ編成を組み替えて、実配備についても良さそうです。

<デキ3快走>

次はデキ3です。無蓋車、客車、有蓋車という編成。無蓋車にはバッテリィとコントローラが載っています。客車は運転手が座るシート。そして、有蓋車には、最近スピーカが取り付けられ、機関車のホーンを鳴らすことができるようになりました。もっとも、この3両は、そのまま蒸気機関車のsapphireにも連結されますので、その場合は汽笛になります。2種類の音が出るようになっているのです。

ときどき、運転席を離れ、ゆっくりとフリーで走らせて、その姿を眺めたり、カメラを向けるのが楽しいです。西庭園の芝は長くなりすぎた感じ。一度刈らないといけないでしょう。落ち葉が既にちらほら。写っていませんが、シダレモミジも赤さを増してきました。

レンガの西庭園駅ですが、まだ駅らしいものはなにもありません。どういった風にしようか、考え中です。あまりデコレーションをするつもりはなく、できるだけ目立たないディテールをそっと付け加えたいところですが。

庭師さんに連絡して、来週にも芝を刈ることになりました。こんなあおあおとした深い草原は今回が最後です。刈ると黄色っぽくなって、秋らしく(つまり枯れた色に)なるそうです。

駅を通り過ぎ、切り通しのカーブを抜けていきます。落ち葉が沢山。木橋が取り外された状態です。もう20cmほど上げた位置に橋を固定するような脚を作っても良いかな、と考え始めています。取り外すのが面倒だからですが。

このカーブは、この方向だと少し上り坂になっています。乗客が多いと、少しだけ難所になります。

<他社からのおたより>

市川さんの八木軽便鉄道から届いた写真です。このところ、工事記録があまりアップされていませんので、こちらでご紹介しましょう。半径2mのカーブに直線を数m加えたコンパクトなレイアウトですが、トンネルや橋をアクロバティックに導入して、まさに箱庭そのもののレイアウトを造形されています。庭園鉄道には広い庭が必要だ、なんて諦めていらっしゃる方は、一度ご覧になると良いでしょう。

森が5インチを始めたとき、自宅にはガレージはあっても庭はありませんでした。薄給の公務員で、子供にもお金がかかる時期でした。親から譲り受けられる金も土地ももちろんありません。幸いローンを組んでいなかったので借金がなかったことだけが幸いでした(笑)。これが、わずか10年まえの話。そのときの森が、八木軽便鉄道を見たら、「よし、なんとかやってみよう」ときっと思ったでしょう。必要なものは、お金でも、場所でも、時間でも、技術でもありません。それらはいずれも、やらないための言い訳にはなりますが、障害ではありません。さて、必要なものとは、何でしょう?

星野さんから届いた写真です。鹿浜ミニ鉄道を走る中野建夫さんの上信電鉄デキと上田丸子電鉄ED26の重連(ダブルヘッダ)。スタンダール・カラーではありませんか。素晴らしいですね。キャブにバッテリィを積んでいるようです。ああ、この前の機関車はHOスケールでキットを作ったことがあるし、後ろのは、キットを温存しているはず(笑)。もともと凸型電機が大好きなので、5インチでも作りたいところですが(あ、デキ3が凸電ですね)、なにしろ箱形に比べるとボディの工作が面倒だし(なまけものですから)、バッテリィとか積みにくいし、良いことがないのです。しかし、次は、凸かなあ……。

<デッキでOゲージ>

前レポートで「客車が欲しいな」と呟いたら、譲ってくれるという方がいらっしゃって(誰だか想像がつくと思いますが)、このとおり列車を走らせることができるようになりました。客車2両がちょうど良いです。貨車もつなげて5両を牽引させようとしたら、自力でスタートできませんでした。

貨車を引いている方の緑の機関車は、以前にご紹介したイギリスの古いライブスチームのおもちゃ。すべて経由地(Star Field方面です)は同じです。実はこちらはまだ走らせたことがありません。古くて貴重なものだし、火をつけるのが、少し惜しい気がします。シリンダは滑らかなので、動くことは間違いないと思いますが。

同じ32mmの線路で、このMamodのライブスチームも走ります。というか、そもそもこの線路はこのMamodのセットに入っているシステムトラックです。丈夫なうえ、独特の接続方法で簡単に組み立てることができ、屋外にずっと出しっぱなしにしても劣化は今のところありません。Mamodはナローなので、線路は同じでも、車体は大きいです。もちろん、すべて金属製。

となりの45mmのLGBの線路にのっている緑の機関車もナローのライブスチーム。スケール的には、たぶん20分の1くらい。この機関車、フレーム内の車輪をスライドさせて32mmにもなります。

近頃、45mmよりも32mmの方が走らせる機会が多いため、急遽、線路を延長しました。ご覧のとおり、S字カーブのあるコース。内側の45mmは、ちょっともの足りませんね。新天地を求めて、どこかにちゃんとしたライブ用のコースを建設しなくては。

ちなみに、小さい赤い椅子が写っていますが、ホームセンタで980円で売っているもので、このページのトップの工事のところでも同じ青い椅子が写っています。もう6〜7個買ったでしょうか。弁天ヶ丘線の乗用トレーラのシートも、この椅子を壊して作られています。

もう1枚はスノープロー(除雪車)。同じOゲージのレトロなおもちゃです。これも同じ Star Field 経路で入手したもの。格好良いですね。車輪に連動して、前部のロータが回ります。俄然、弁天ヶ丘線にもロータリィ除雪車か、せめてラッセル車が欲しくなりました。今年は雪は降るでしょうか。

<小さいレイアウト>

突然ですが、On30のレイアウトを作ることにしました。ピィコのO-16.5のフレキシブル線路はまえからストックがあったし、つい最近、近所の模型屋さんで同じピィコのY型ポイントも入手したので、作る気になりました。ホームセンタで45×90cmのベニア2枚と、同じサイズの厚さ5cmの発泡スチロール板を買ってきました。ベニアで、発泡スチロールをサンドイッチにして、これをベースにします。上のベニアは3mm厚、下のベニアは9mm厚くらいです。

線路を適当に曲げてから切って、ハンダ付けしてつなぎました。それをベニア板に接着剤で固定します。2枚目の写真は、その接着時にウェイトをのせているところ。既に上のベニアの左端がジグソーで切り取られています。ここは地面が低くなるところですね。また、その切れ端のベニアを使って、トンネルの入口も立てました。スノープローがまん中に置いてあります。でっかいですが、よく考えたら、同じOスケールなので縮尺は同一ですね。引き込み線にいるカブースがOn30です。

2日目です。段ボールで適当に山を作っています。本当に適当ですね。こんなもので良いのか、と思われるかもしれませんが、別にどこかへ運ぶつもりもないし、強度は必要ありません。ベニアを切り取った手前の部分は、発泡スチロールもカッタで切り取ります。ここが崖になり窪地になるわけです。線路が浮いてしまいますが、そこは橋を作ります。線路よりもあとに橋ができるという点が夢の新工法ですね。

既にこの時点で電気配線は終わっていて(というか真っ先にそれをしますが)、機関車を走らせることができます。ぐるぐるとエンドレスを回すわけですが、それを眺めて、風景を思い描く。このあたりがレイアウトの一番楽しいプロセスではないでしょうか。

黄色はバックマンのガソリン機関車です。引いているのは、キットで作ったサイドダンプカー2両。この時点では未塗装です。機関車の方も、いずれ色を塗り替える予定です。

もう1枚は同じくバックマンのポータ0-4-2。引いているのは無蓋車と木曽のカブース。貨車はいずれも未塗装。ポータは、この半径20cmのカーブがぎりぎりで、ときどき後ろの車輪が脱線しますので、ここの首振り角が大きくなるように、フレームの一部を削ったら、問題なく走れるようになりました。同じく、2両目の無蓋車も、ボギィ台車の首振り角が大きくなるように方々を削って、無事に入線をはたしました。

というわけで、塗装をしました。あまり代わり映えのしない色ですが、ダンプカーは緑っぽいグレィです。この貨車、なかなかディテールがシャープで感じが良いですが、車輪もプラスティックで少し軽いのが難かも。新額堂で買ったキットです。

無蓋車は山吹色にこってりと塗りました。下回りはグレィで汚してありますが、まだ綺麗すぎます。カブースは、ボディは葡萄色っぽい赤。屋根は濃いグレィです。こうなると、こちらも、ポータを塗りたくなりますね。

段ボールの山に発泡スチロールをちぎって接着します。いい加減なアドリブ工作で楽しいです。両サイドのトンネルの付近には、コルクの木の皮を接着して、この部分はそのまま岩肌となります。コルクは、ジオラマの分野ではこのように使われている定番の素材なのです。

さて、貨車と機関車にそれぞれ即席のカプラ(連結器)を作ってやり、エンドレスで両方向へ試運転です。最後まで手こずったのは、黄色の無蓋車。ボギィ台車がどうしても脱線するのです。線路を微調整したり、カプラやボルスタ部分をいじったり、ああでもないこうでもないと試しましたが駄目。しかたなく、荷物を積むことにしました。金属のウェイトが荷台に載っているのはそのためです。これだけの重さで、脱線は解決。

いつもHOスケールで9mmとか10.5mmとか12mmのレイアウトを作っていますので、まだOスケールに慣れない感じです。しかし、ストラクチャを作らなかったら、このままでHOゲージ(87分の1、16.5mm)の機関車も走らせられますね。最近ではGゲージや5インチばかりやっているので、妙に懐かしいです。エンドレスを走るのを眺めているだけで楽しい。やっぱりこれが原点ですね。

<単端の旅>

さて、細かいものがいろいろ付きました。そもそも、この車両はどこから乗り降りするのか、という疑問に応えるため、後部左に、ドアらしきものを作りました。取っ手があります。「10」というナンバも、このドアに。

屋根の上にごちゃごちゃと荷物が載っていますが、実は、うち1つは、カメラ映像の送信機とヒートシンク(発熱を防ぐ空冷フィン)です。これを屋根の上にどうしても載せる必要があったため、このように荷物置き場を作ったしだい。頭の大きい人が乗っていますので、ますます車体が小さく見えますね。

場所は、工作室の外側、北デッキの東端です。後方に、先日工事をしたばかりの勾配部が見えます。ここのカーブは半径3m。人間を乗せた車両を引く場合、直線で3%の上り勾配よりも、半径3mカーブで勾配なしの方が抵抗は大きいようです。乗用トレーラを急カーブ対応にデザインする必要があるでしょう。

西庭園まで出てきました。秋風が吹く夕方です。ローアングルにすると、室内の天井が見えてしまいますね。

橋を渡っています。西庭園の深い芝はこれが見納め。

森の中を抜けて、南庭園へ出てきたところ。草が生い茂っています。でも、バラストの中から草が出てくるということは、今のところほとんどありません。線路の上まで伸びた草は、可哀想ですが車輪で切断して走ります。

南庭園の石畳区間。レールが僅かに5ミリほど浮いているだけです。レールの間のモルタルは中央が高く盛り上がっています。水が溜まるため、ところどころ、レールを切って、水を逃がしています。毎日、自動車や人が横断します。鉄道の運行でトラブルは一度もありません。

さて、もう9月も終わり。10月といえば、昨年までの弁天ヶ丘線ですと、ようやく秋の開業、シーズン到来!だったわけです。今年の夏はずっと運行していましたから、エネルギィが発散されてしまって、多少盛り上がりません。いえいえ、気を引き締めて運転に励みましょう。

/☆Go Back☆/