MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

オレンジとクリーム

/☆Go Back☆/

前回までのレポートを、『ミニチュア庭園鉄道3』に取りまとめることに決まりました。でも、いろいろありまして(つまり、これだけをやっている人生でもありませんので)発行はまだ少しさきになります。具体的には、来年の春頃(3月か4月)ですね。『2』で「大躍進」を使ってしまったので、次回はもう「繁栄」とか「興亡」くらいしかないかもしれません。映画だと「逆襲」とか「〜より愛を込めて」とかですけどねぇ。「欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線の車窓から」でもいいし、「欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線と賢者の石」くらいミステリィの方が売れ線かもしれません。

そうそう、前回天賞堂で買った一番の品は、平岡幸三著『ライブスチームのシェイを作ろう』です。前作『生きた蒸気機関車を作ろう』にも増してもう凄い、凄まじい一冊です。後世に残る名著となることは間違いありません。こういった素晴らしい本が日本にあるというだけで誇りです。具体的に作り方が細かく説明されているのですが、そこから抽象される精神こそ、この本の読みどころといえます。8500円ですが、でも小説の単行本が2000円近くするご時世ですよ。小説5本書くより、ずっと凄い仕事だし、ずっと価値の高い情報だし、ずっと芸術的だし、ずっと才能溢れる作品です。非常に安い、と思います。興味のある方は是非ご一読を……。

さて、仕事の合間にしか模型ができない。思いっきり模型に時間を取ることができない、と不満に思うことが若いときにはありましたが、近頃では全然そうは感じません。もともと気が短く、なんでもすぐにさっさと片づけてしまいたい方ですから、塗料や接着剤が乾くのも待っていられない、ゆっくりとは作れない、という悩みがあったのです。これが、仕事の合間に工作をするようになって、たっぷり時間をかけられる。塗料も接着剤もきっちり硬化するのです。また、もし好きなだけ工作をしていたら、きっと過労で倒れてしまうでしょう。好きなことに没頭する時間は、不健康で危険なものです。制限時間があるからこそ、集中できるし、休むことができるのですね。子供のときよりも腕が上がったとしたら、それは単に仕事で中断されるおかげだと分析できます。

上の写真は、西庭園の駅の渡り橋をくぐり抜けるプリムス。この橋は、AB10のパンタグラフだけ5cmほど引っかかりますが、普通の列車は通過可能です。運転手も思いっきり頭を下げれば通れるかもしれません。恐いので試したことはありませんが(運転時は橋は取り外します)。

今回は動画がメインかな……。

<車両工場>

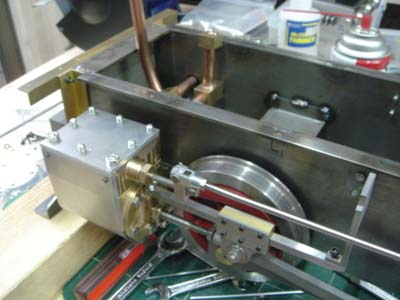

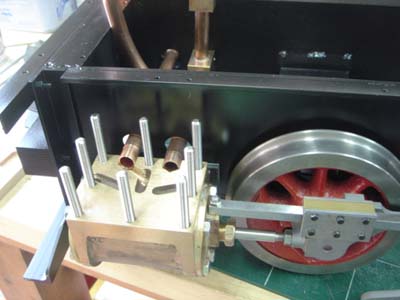

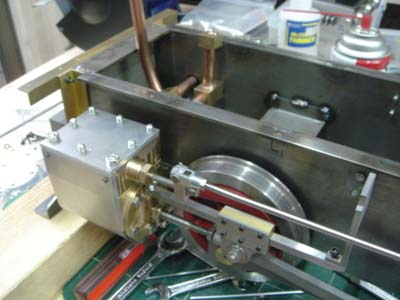

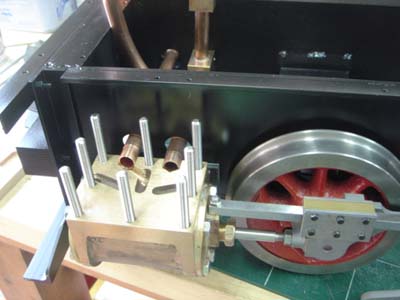

ニイザキMEのコッペルの組み立てです。シリンダを仮組みしているところ。部品の精度は高く、組みやすいのですが、しかし、OSのキットに比べたらパズルに近いかもしれません。OSのキットだって、タミヤのプラモデルに比べたら難しいので、世界はこのように、上には上、下には下がある、ということです。

一発で組み上げることは無理なので、まずは仮組みして、部品の収まりを調整します。その後、またばらして、もう一度本組みをする、という手順。本組みのまえには、シャーシの塗装をします。機関車全体のカラーリングをまだ決めていなかったので、とりあえず車輪はやっぱり赤だろうと、ここだけ先行して塗装。

この半年ほど、頭の中であれこれカラーリングを考えていました。ボディが黒いなら、下回りのシャーシを真っ赤にしてドイツ風か。ボディが赤や青や緑なら、シャーシは黒くしてイギリス風かな、とか……。

シャーシ前部両サイドにシリンダを取り付け、内側の吸排気管も仮組み。シリンダの上にある蒸気室の弁の調整もしました(写真ではもう蓋がしてあります)。ドレンコックもシリンダの下に取り付けてあります。クロスヘッド(何のことだかわからないと思いますが)の構造はなかなか面白くて、合理的だなと感心しました。

というわけで、一度すべてをばらして、シャーシの塗装をすることに。まずは、シンナで脱脂してから、サーフェイサを2回ほど吹き付けます。今回は、新崎氏のアドバイスどおり自動車用のプラサフを使いました。「プラサフ」というのは、プライマとサーフェイサを合わせた言葉だと思います。ホームセンタで900円くらいでした。灰色一色になったこの上に、エナメルで色をのせます。

単端カメラ小僧も、同時進行で、ボディはサーフェイサを塗られたところ。こちらは、タミヤのサーフェイサを吹いてサンディングを繰り返したのち、最後は木工用のサーフェイサでつるつるにしました。この上にラッカの塗料を吹き付ける予定です。

カラーリングの方針を決め、シャーシは黒にすることになりました。艶ありの黒です。エナメルはスプレィがありませんので、コンプレッサとスプレーガンを使って塗装します。飛行機ではよく使う工具ですが、鉄道模型では初めてかも。デッキまで空気ホースを伸ばして吹き付け作業を行いました。

エナメルは光沢が綺麗で強度がありますが、乾くのにとても時間がかかる(だから綺麗になるのですが)のが難点ですね。まる2日くらいはほとんど触れません。飛行機に使うウレタン塗料でも良かったのですが、あれは補修が大変なのです(下手だからですが)。

一方、単端の方がラッカなので超簡単。新聞紙でマスキングして上下2色に塗り分けです。缶スプレィを使っています。缶スプレィは、ホームセンタで200円くらいで安売りしているものは、こういう仕上げ塗装には使わないことです。値段が高いもの(といっても600円くらい)ほど上手に仕上がるし、あとは、暖かい日の方がベター。

シャーシが黒ピカになったので、シリンダの本組みです。クロスヘッドの位置も既に調整済みなので一体のまま取り付けました。写真は、シリンダ上部の蒸気室がない状態。吸排気管が見えます。このシリンダは、もともとはイギリスのMaxitrak社のものらしいです。おかげでネジがインチ規格なので、ナット1つでもなくしたりしたら大変。スライドバーの取付にもスタッドボルトが使われていて、どう考えても普通のキャップボルトの方がメンテナンス性も良いと思えたので、新崎氏に理由をきいたら、「実物がこうらしい」というお返事でした。なるほど、それは説得力があります。

シリンダ周辺は、ボルト止めに併せて、シリコンシーラントや嫌気性接着剤(これもシーラントっていいますね、紛らわしい)を使います。一度固定すると簡単には逆戻りできないので、間違えないよう慎重に進めないといけません。

蒸気エンジンというのは、ピストンの押しと引き、両方向ともに力を出します。ガソリンエンジンの場合は。シリンダの中で爆発させて、ピストンを押す方向だけです。だから、蒸気エンジンはシリンダ1つで、既に2気筒あるようなものです。このピストンの前後に蒸気を送り込む切り換えの弁が、蒸気室にあって、写真のシリンダ上部の溝が、その蒸気の通り道です。難しいですね、解説は……。

単端が塗り上がりました。「お、貴様キハのつもりか!」と言いたくなります。形が変わっているので、色はオーソドックスに狙ってみました。下回りのディテールができていませんし、屋根の上に荷物載せを付けるつもりなので、完成までもうしばらくかかります。

<平常運転>

工作室の外のデッキに、AB10の列車が停車中です。朝はこちらに太陽があって。外が眩しいのですね。工作室は空調が利きますが、最近の朝夕は網戸です。良い季節になりました。

西庭園の森の中へ向かう列車を後ろから。3両目の貨車が運転席です。オレンジ色の工具箱を載せています。雨が続きましたので、両サイドの草はますます大きくなりましたね。

森の中の外回り線を通過中。落ち葉が既に堆積しています。木漏れ日が綺麗。しかし、初めて走るときは顔に蜘蛛の巣が当たったりするのが現実です。ここから、勾配を上って、デッキへ上がっていきます。

レンガのパーゴラの裏側で、トラス鉄橋を渡っているところ。この先がアーチ橋です。デッキに上がるために上り勾配の区間ですが、直線であれば、それほどのことはないようです。

やっぱり、勾配よりはカーブの方が過酷だな、と感じます。現在、本線は半径4m、デッキ線は半径3mですが、これって、普通の5インチとしてはもの凄い急カーブなのです。もちろん、D51とかの国鉄の蒸気機関車なんかは全然通過できません。5インチとHOゲージは、線路幅でいうと、8倍の違いですから、HOゲージだと、半径50cmのカーブになります。けっこう大回りじゃないか、と感じますが、いやいや、それくらいでも曲がれないものなのです。

さて、ご要望、ご期待にお応えして、新線開通以来初めての動画をアップします。

★AB10列車西庭園右回り一周デッキまで(約75秒、1.7Mb)

★AB10列車デッキ→南庭園→西庭園まで(約2分、2.7Mb)

★AB10本線左回り一周駅長出演(約3分、4Mb)

<小さい機関車たち>

HOスケールはもう買わなかったんじゃないのか、と自分に対して嫌味を言ってやりましたが、ギアードロコは、まあ特別、ということで。1枚目は、クライマクス。縦型のボイラが載っている、古いタイプです。この機関車、どっちが前なんでしょうか。こうしてみると、ボイラが最も蒸気機関車らしい部分で、それが縦になるだけで、普通の人には「何だこれは?」になりますね。ロケット号だってボイラは横でしたから。右手にある丸いのは水のタンクです。まん中にシリンダが並んでいて、床下のプロペラシャフトで、前後台車へ回転を伝達します。

もう1台はシェイ。ギアードロコの王様です(そういう表現はあまり聞きませんが)。シリンダは右サイドにあって(3気筒ですね)、右下サイドのシャフトで回転を台車の車輪まで伝えます。向こう側には、シリンダもシャフトもギアもなにもありません。ボイラは左に寄っていますから、前からみると左右非対称です。メンテナンス性も良さそうで、工学的に観ても天才的なデザインといえます。ベルがラッパみたいになっていてすみません。

コンベンションのときメディカルアートで購入したホーンビィの機関車をデッキで走らせて遊びました。Oゲージです。ゼンマイを軽く巻いて、トラックを4〜5周します。驚いたことに、前後進切り換えのレバーがあるのです。しかし、バックで走らせる機会というのは、あまりないように思いますね。テンダ機関車なんだし……。ブリキの客車が欲しくなりました。やみつきになるほど楽しいです。

ぼけていますが、鋳物の車輪を入手。1個500円くらいでした。直径は10cmくらい。これを旋盤で削って、使える車輪にします。

<単端の快走>

未完成ですが、少しでも工作が進むとすぐに試運転です。ラジコンで走らせます。ボディに音が反響するのか、石畳の路線を走ると走行音が大きいです。こっそり近づいて撮影する、という忍者行動は無理のようです。

近頃、弁天ヶ丘線の車両は、おおかた幅は30cm前後で作っています。今回も31cm。長さは45cmくらい。この長さにすると、買ってきた木材が無駄にならない、という単純な理由です。下回りは、ベアリングを隠すディテールを作る予定。今のところ、写真のように、駆動チェーンが剥き出しで、ゴミを拾いやすいと思われますので、この点も対策が必要です。

木造橋を渡っているところ。芝が長くなっています。そろそろ刈らないといけません。

森の中から出てきて、南庭園へ向かっているところ。ポイントとクロッシングがある一番のジャンクション。3番ポイントのところ、青いカバーが見えます。日頃は雨対策として、ポイントマシンに被せているプラスティックの覆いです。

<他社からのおたより>

星野さんから日工大の第3回ミニトレインフェスティバル(9/15)の写真が届きました。50台くらいの機関車が全国から集まったそうです。大学の構内なので、コースも長くて走り甲斐がある、でも、途中で止まってしまうと渋滞してしまう、というところらしいです。一度見にいきたいものですね。

写真の機関車はほとんど知っているタイプなのですが、固有名詞を記憶しない頭脳なので、残念ながら名前は自信を持って書けません。一番手前は、マウンテンかなぁ。次は、日本型で、デフがないやつが昔稲沢にいたなあ。次はイギリス型(星野機ですね)。次は、タンクが2機。ボールドウィンかな、後ろはコッペル? その向こうのオレンジはアメリカの有名な特急の機関車ですね(ディライトとか?)。まあ、正直に書きましたが、これくらいの知識しかありません。すみません。並んでいるのは、この右側に、横にスライドする線路(トラバーサ)があって、それで本線へ出ていけるように切換をするのです。

以前からおたよりをいただいている木内さんと関根さんのようです。機関車は木内さんのでしょうか。ボンネットの低いディーゼルですね。カトーかサカイか森製作所? ブドウ色みたいです。このお二人は、弁天ヶ丘線のレポートが縁で知り合われたのです。ときどき珍しく役に立つこともある、ということでここに書いておきましょう。

星野さんのは、もちろんイギリス機(LNERの機関車だとか)のテンダー。貨車と客車を引いています。少年たちが行儀良いですね。見えませんが、貨車にはSTAR FIELDと書かれていて、ようするに「星野」なんですね。イギリスっぽい名前ですよね。森だったら、THREE TREES くらいですが、駄目ですねアメリカっぽいですね。よく見ると、後方にブドウ色のディーゼルがいますので、おそらく渋滞中でみんな待っているときに撮影されたものでしょう。などと推理。

<Kato 7ton>

Katoがトロッコを引っ張って駅へ戻ってきました。バック運転です。こっちの方(キャブ・フォワード)が前が見やすいと思われますが、後部の窓は日頃の運転のために取り外しているので、少し様になりませんね。信号機は、台風の間はガレージに待避していました。これは、置いてあるだけで地面に固定されていません。強風で倒れたこともあります。今回はちゃんと線路の左側に立てましたが、腕が若干下がり気味で、やる気がありません。

入口の白いゲートを通り抜け、駅へ入ってきました。向こうに監督の後ろ姿が見えます。まったく関心がないようです。

蚊が入らないよう、夏の間はガレージの中を通り抜ける線路を本線として使いません。したがって、写真の駅へアプローチする路線は、通過量が少ないため、草が線路の上まで伸びています。

レンガの踏切で貨車が脱線しました。調べたところ、ドングリがレールとレンガの間に落ちていました。機関車くらい重ければ、ドングリくらいは潰してしまいますが、貨車は軽量ですからね。やはり、実物の踏切を真似てレールとの間を溝にしてしまうと、異物の逃げがなくなるため、なにかがはまると車輪に当たって脱線します。弁天ヶ丘線では、このレンガサークルの手前の踏切、わずか50cm区間だけがこの形式で、他はすべて、レール間は緩やかにモルタルを凸に盛り上げる構造にしましたので、こういった事故は起こりません。

草が生い茂り、レールも車輪も見えません。それでも、なんとか通ることができます。踏まれた草はちぎれてしまいますが……。今回の車両は、上の単端もそうですが、オレンジとクリームの組合せでした。

/☆Go Back☆/