MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

線路のある風景

/☆Go Back☆/

だいぶ涼しくなりましたね。台風の影響か、雨も多く、庭園の水やりをしなくても良い日が続いています。

8月後半は大学院の入試など行事が目白押しで忙しかったため、工作はほとんど進んでいませんが、東京へ3日ほど出かけ、仕事の合間に模型関係のイベントやおもちゃ博物館を見学してきました。今回のレポートはそういったものが中心です。

上の絵は、11月に発行する絵本『STAR EGG 星の玉子さま』(文藝春秋)のために書いたイラストの1枚。絵本はこれまでにも何冊か作りましたが、絵も自分で描いたのは今回が初めてです。ちなみに、鉄道関係の絵本ではありません。たまたまトラムの絵を描いたので、機関車製作部でスクープしてみました。

新しいメインラインを走る動画をアップしてほしい、というメールを沢山いただいていますが、もう少し涼しくなるまで待って下さい。現在は、カメラ単端とニイザキMEのコッペルの製作をこつこつと進めています。また、4軸の機関車も設計中。GとOnのミニレイアウトも計画中。信号設備の実施工を検討中。などなど、やりたいことは沢山なのですが、なかなか時間がありません。

ニュースとしては、大名鉄道ガリバー線が新しいコンテンツを用意されて、新HPで公開されました。半年ほどまえから実はこっそり進捗状況を見せていただいていましたが、新たなコンテンツも沢山加わっています。それから、Ride on Railways Ltdが、ボギィの動力台車を発表しましたね。車輪もホイルベースもナロー専用という感じのものです。日本のメーカも、個人の庭園鉄道を対象とした製品(具体的には、半径2mくらいを軽く曲がってくれる車両)をもっと出していただきたいし、この分野がまだまだ伸びる気がしますが、いかがでしょう?

<コンベンション>

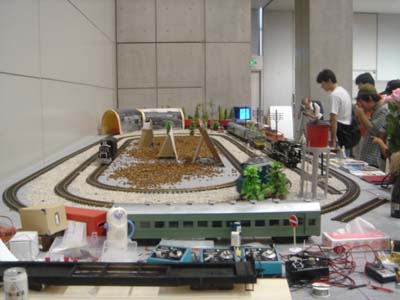

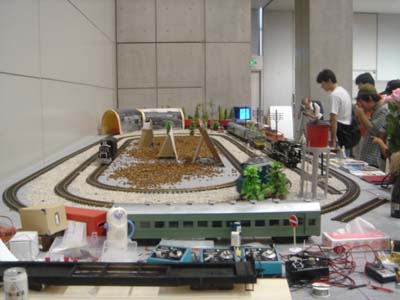

8/20に休暇を取って、ビッグサイトへ出かけました。名古屋から行きましたが、会場には10時半に到着。まず、井上昭雄さん、星野公男さんのブースへお邪魔しました。星野さんとはメールのやり取りを頻繁にさせていただいていますが、直接にはお会いするのは初めてでした。井上さんは5年ぶりくらいでしょうか。NHKの番組でご一緒して以来です。

1枚目が井上さんサイドの展示。いわゆる「ゲテモノ」が並んでいます。圧巻はゼンマイ動力の5インチの機関車。あとは、薬缶を使ったライブスチーム。変なおもちゃだらけです。井上さんとは2時間以上お話をしてしまいました。ツェッペリンの飛行船が日本に飛んできたとき、それを見にいったという話も出ましたけれど、えっともちろん戦前のことで、昭和4年(1929年)ですから、今から75年まえのことですよ。凄いですねぇ(何がって、現在の井上さんの若さが)。

一方の星野さんサイドでは、Oゲージのレトロな列車が常にエンドレスを疾走していました。ブリキ製ですが、100年以上もまえのおもちゃたちです。詳しくはわかりませんが、イギリスのものが多い(あるいは全部?)と思います。機関車の重連も凄かったですが、なんと電動ではなくゼンマイだったりして、びっくり。星野さんのコレクションを写真に撮って、公開されたらみんな喜ぶでしょう。

こちらは、星野さんのお隣の青木さんのブース。Gゲージの自作車両を豪快に走らせていました。以前からHPで拝見していましたが、台車もオリジナル、そしてユニークな紙製ボディの車両たちです。揺れながら走るデ61とデキ3が良かったですね。横からの撮影ですみません。

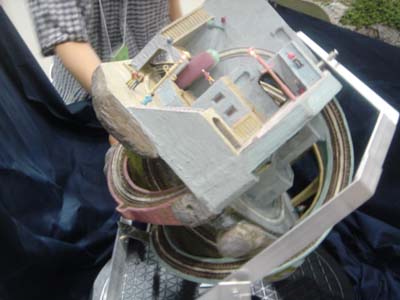

2枚目は、こちらもHPが有名な青野さんのGゲージレイアウト。貨車を切り離したあと、ターンテーブルで亀の子が回っているところです。見応えのあるシーナリィで、TMSのレイアウトコンテストで入賞されたものです。

スタッフをされている水野良太郎先生と一緒に個人ブースを見て回りましたが、今年はGゲージが多い、とのこと。入場者もぐんと増えている様子です。

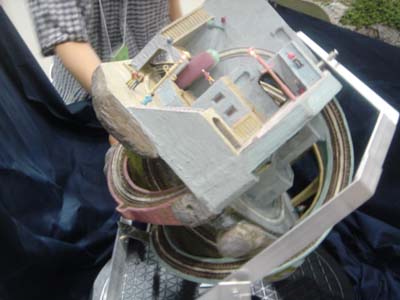

この3Dレイアウトには、森も水野先生も、「今回、これが一番凄いよ」と同意見。磁石で線路にひっついているHOeのトラムが走ります。逆さまになろうが、垂直だろうが、ラック式で前進するのです。これはメカニズムも凄いですが、なによりも、発想と実験の段階に留まらないで、ここまでちゃんとしたシーナリィが作られている完成度が秀逸でした。拍手!!

もう1枚は、お馴染みの八木軽便鉄道の市川さんのブース。横から撮っています(すみません)。バラストまで運び込んだ拘りのディスプレィ。実際に運転もさせていただきました。OSの客車の足回りを使ったトレーラが、なかなかスムーズでした。弁天ヶ丘線と同じ技功舎のワークディーゼルと運材車も内側の半径1mのエンドレスにいました(運材車を乗用トレーラに使う発想も同じでしたね)。また、ここには写っていませんが、手前に見事な出来の木曽森林DL(キャブフォワード)も展示されていました。

星野さんのブースで快走するゼンマイの機関車を見た影響で、メディカルアートで売っていたホーンビィの機関車を購入してしまいました。ゼンマイで走ります。可愛いプロポーションです。こういうショーティなライブスチームがほしいところです(あ、既に1台あったな……)。

もう1枚は杉山模型のブースで購入した小型DL(フォード?)。HOeです。全長が3cmくらいしかありません。職人芸の固まりのような一品です。小さいのに、キャブがすっきり。そういう時代になったのだなあ、という感慨。超小型モータで快調に走ります。

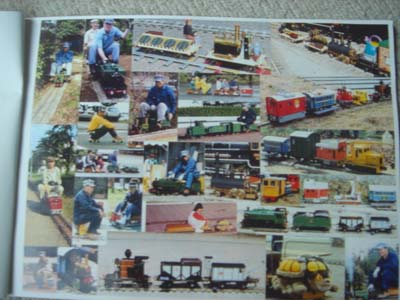

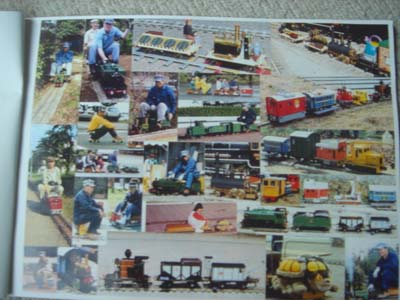

しかし、この日の一番の収穫は、井上さんからいただいたファイルです。わざわざ、森のために用意していただいたようで、感激です。井上さんの数々の作品群のカラー写真と、記事が満載。何ページもあるんですよ。このまま出版しても売れるんじゃないかという内容でした。

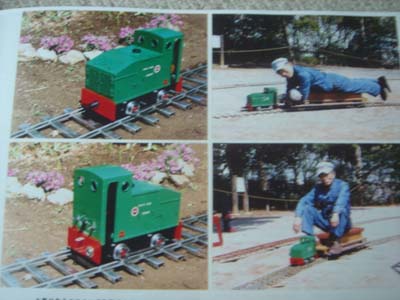

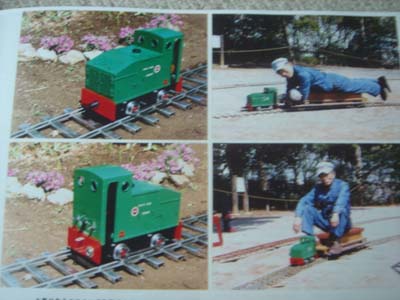

2枚目の写真にある緑の小型機関車も実物が展示されていました。こんな小さな機関車でも人を引いて走れる、というチャレンジものです。マブチモータやタミヤのギアボックスを使って、星野さんも同じ課題に挑戦した機関車を展示されていました。数千円もかければ、5インチの機関車が立派に作れてしまう、という証明です。

コンベンションの会場には5時間ほどいました。楽しかったです。ホテルに戻り、そのあと、出版社との打合せが連続で4社。こちらも6時間ほどかかりましたが、なんとも濃い1日でありました、はい。

<軽井沢>

翌日は長野新幹線に乗って軽井沢へ。軽井沢というところは初めてです。名古屋からだと行きにくいのです。蓼科とか霧ヶ峰ならばよく行くのですが、軽井沢がどこにあるのか知りませんでした。

少し風が寒いくらいの気候。目的地は、もちろん、ワールド・トイ・ミュージアム。他に何があるでしょう?(ショッピングモールがあります) バンダイが作った博物館ですが、これは、もちろん、もともとはロンドンにあった有名なコレクションなのです。この分野では世界で最高級のもの。こんなものが、日本にそっくり来たというのは、奇跡的です。以前に、わざわざロンドンまで観にいきましたので、とても懐かしかったです。

館長さんは、昨日コンベンションでご挨拶した宮澤さんで、ずっとご案内と丁寧な説明をしていただきました。感謝。

一番凄いのは、炭坑のジオラマなのですが、撮影が禁止されていますので写真はありません。日光のワールド・スクェアにあるサーカスのジオラマも凄いですが、同じくらい見事なものです。やはり、一人の人間の手が作った、と感じさせてくれる圧倒的なパワーこそが、モデルに一番重要なファクタだと再認識させられます。

赤いサドルタンクは、入口に展示されていたもので、7.25インチです。アウトサイド・フレームでばりばりのナローですね。すばらしいプロポーション。欲しいなあ、こんな機関車が。メンテナンスもしっかりされていて、いつでも動かせそうな気配でした。

こちらは、地下にあったサドルタンク。写真撮影用に置いてあるもの(つまり、この後ろに子供を座らせて撮影する場所)でしたので、写真を撮らせていただきました。なんと、弁天ヶ丘線のレディ・マドキャップにそっくり。一回り大きいだけです。オープンデッキにアウトサイドフレーム。ギャブ内の装備も似ています。煙室の右に、胡椒入れみたいな金色の筒型のものが付いています。自動的にシリンダへオイルを送るのかと思って中を開けて見せてもらいましたが、単なるオイル溜めでした。

<Lady Madcap>

というわけで、ガレージの主と化している我がレディ・マドキャップと比較して下さい。似ているでしょう? 手摺が丸くなって煙突の前にまで突き出しているところは違いますが、ここは、むしろその上の赤い機関車と同じです。

キャブ内では、2つある安全弁がちょっと違いますが、水位計やレギュレータはほぼ同じ。ブレーキも同じです。キャブの左にオイル入れがある点が上の機関車と違います。

レディ・マドキャップの安全弁はテコ式になっています。右にあるのは汽笛。その右のコックはインジェクタですが、これは左右に2機装備されています。安全弁は逆ロート型のカバーの中に入っていて、これの取り外し方がわからず、最初に水をどうやってボイラに入れるのか、という問題に直面しています。星野さんに相談したところブローダウンから入れる以外にないのでは、とのこと。ちなみに、ハンド・ポンプはありません。

さあ、この機関車が走るのはいつでしょう。まずは、サスペンションの修理が必要ですが……。

<他社からのおたより>

以前、シェイをご紹介した木内さんから届いた新車のレポートです。場所は、LUB LIVE STEAM CLUBの美里町レイアウト(埼玉県だと思います)。緑が沢山で涼しげなロケーションですね。なんと、人力(手漕ぎ)機関車じゃありませんか。レールスクータとご本人はおっしゃっていますが、ちゃんと4輪ありますからね。なかなか立派です。モータで駆動するより、強度的にも設計が難しかったのでは。

こちらは星野さんからのレポート。足立区鹿浜のレイアウトとか。ここも緑豊かですね。1枚目は9600の重連のようです。梅沢さんと石川さんが運転中。2枚目はトビーですね。飯田さんが運転しています。パトカーと救急車とそのまえのペットボトルが気になりますが……。写真、どうもありがとうございました。

<線路のある風景>

さて、弁天ヶ丘線ですが、今回は線路と風景だけを撮影してみました。シーナリィ編です。上の写真は、とある朝の西庭園。

緑がだんだん進出してきました。芝も深くなっています。線路を隠そうという勢いです。でも、バラストの間から草が生えてくる、という事態は今のところありません。覆い被さっている分には、ちょきんとハサミで切れば済みますので簡単です。このまま走っても、脱線はありません。葉っぱが千切れるだけです。1枚目はポーチの横にある引き込み線用のポイント付近、2枚目はレンガサークルの踏切の横で、左上にクロッシングがあります。

こちらは、石畳路線へ入っていくところ。西庭園と南庭園の接点部です。丸い小さな葉っぱが元気に育っています。2枚目は、南庭園の中央部付近の石畳路線です。

こちらは、南庭園の東サイド。ダルマ転轍機が設置されています。石畳路線が緩やかにS字を描いて、ガレージの方へ伸びています。小さな花が咲いています。

もう1枚は、レンガサークルの奥、西庭園の森林地帯への入口付近。ときどき雑草が生えてきますが、どれが雑草なのかわかりません。

ガレージ駅から右にレンガサークルを望んだところ。駅の入口の白いゲートが片方だけ開いています。誰かが通ったのでしょうか。

そのガレージ駅構内ですが、電動自転車が置かれていて、事実上3番線は使えない状態です。2番線には、ナベトロが2両。もう2カ月ほどこうして放置されているので、雨水が溜まり、底が少し錆色になっていますが、これも天然のウェザリングと思えば気になりません。

<爆発事故>

ホビィルームのGゲージレイアウトに異変が。ある朝、見てみると1両の貨車が完全に崩壊していました。これは、バネ仕掛けで爆発するダイナマイト貨車ですが、ゴムが劣化して千切れたのか、なにかのショックで弾け飛んだようです。当局はこの事態をまるで深刻には受け止めておりません。

<ガレージの近況>

ガレージの様子を久しぶりに。Gゲージの小型レイアウトは、まったく進んでいません。シーナリィ用の材料を集めているところ。なんか、ダブルスリップが惜しくなったのでは、という気も少し……。身長160cmのプレィモビルのチロル人形も相変わらずで、ずっとここにいます。

M2000を里子に出したため、スバル氏のミニがガレージの中に入れるようになりました。半径1mのエンドレスも健在で、その上にいるビッグワークに肉薄する位置にミニはつけています。青の6号がまん中。見えませんが、右にビートがいます。

<ナベトロ列車>

台風が近づいている日曜日の朝。風もなく晴天です。ナベトロを4両フル編成にして運行しました。9号機プリムスは、写真を沢山撮りたくなるカラーリングです。線路にはみ出している葉っぱを踏みながら走りました。

芝はますます深くなっています。もう芝生という感じではなくて、6分の1のスケール草原みたい。やはり、羊を何匹か置きたいところです。

西庭園の駅から、木橋をくぐり抜けていきます。連結のがたがたという音と、機関車のちりんというベルの音が鳴ります。連結車両が多いと、またそれなりの音がして楽しいものです。小さい車両たちばかりなのに、全体として「重厚さ」が演出される、という感じ。

森から出てきました。眩しい朝日を受けて、プリムスのシルバが輝きます。くっきりと鮮明に地面に落ちた樹々のシルエットを踏みながら、がたんごとん、ちりん、と鼻歌を歌っているみたいな軽快さです。人間が乗っていないと、機関車も楽でしょう。

<的外れ写真講座>

一応雑誌のカラーグラビアを1年半担当したり、写真集も何冊か出していますが、写真のプロだなんて口が裂けても言えません。最近では『ラピタ』で連載をしているので、身の回りの写真が必要です。ここ機関車製作部のレポートには、薄くて小さな広角のサイバショットで撮影したスナップを使っていますので、ピンぼけや手振れが多数。雑誌などに使うものは、同じサイバショットでもレンズの大きなF828系列のものを使っています。デジカメは各社のものを既に30台近く購入して使いましたが、今はすべてSONYのサイバショットになりました(現役で5台使用)。この理由は、普通のカメラのようにファインダを覗くポーズで撮ることなく、カメラを目から離して撮る、という撮影姿勢のため、液晶画面とレンズの角度が自由になることが必要条件だからです。また、公私ともにWinマシンを一切使わない生活なので、Macとの相性も選択理由です。

光がどう映るかを予測することが写真の技術の大半といって良いと思いますが、デジカメにはそれが必要ありません。どう映るかがディスプレイで事前に見られるからです。このアドバンテージは決定的ですね。つまり、技術的な経験、知識をいきなり飛び越えて、対象選択と構図決定のセンスの勝負に、誰でもが挑める時代になった、ということです。

森の写真に対するポリシィは1つ。とにかく素直に見て感じたままを撮る、ということ。たとえば、デジカメで撮影した写真のうち、このようにHPや出版物などに使われる確率はほぼ100%です。つまり、沢山撮影して、その中から良いものを選ぶということをしません。撮ったものは、ほぼすべて使います。同じ構図でシャッタを2度押すことはありません。たとえ、ピンぼけでも、手振れでも、よほどの大失敗以外は撮り直しません。失敗もある意味で、そのときのコンディションを記録することなのです。ですから、シャッタを押すときには、もうその一枚を使うことを決心していますし、その決心がつかないときは、シャッタを押しません。

カメラを構えたときには、写真を撮るという行為のほとんどが既に終わっているのです。「何を撮ろうかな」とあちこちをきょろきょろと眺めているときが、実は「写真を撮る」という創作の主たる活動であり、シャッタを押す瞬間は、最終決定なのです。

比較のためF828で撮影したものを最後に2枚ご紹介します。メガピクセルの大きさなんて、全然大した問題ではなく、やはり結局はレンズの質と大きさでしょう。深度が違いますね。

もっとも、「明るいときには馬鹿でも撮れる」とも、「止まっているものは馬鹿でも撮れる」とも言われます。しかし、そろそろ「絞り」という用語が一般に通じなくなりましたし、ピントも自動だし、手振れまで機械で補正する時代になりましたから、もう充分に人を馬鹿にしています。けれど、馬鹿になることは幸せだし、馬鹿になりたいからこそ技術は前進するのですからね。

昔ながらのマニュアルの一眼レフも良いし、それも面白いものかと想像します。おそらく、撮る写真も違ってくるでしょう。それは、手書きとワープロで書かれた小説作品が違うことと似ています。写真を見る受け手、小説を読む受け手には、手法の差は無関係である、というだけのことです。

<車両工場>

さて、前レポートでご覧に入れたロボット単端。「カメラ小僧」という名前も良いな、と思案中。英語だと「Camera boy」なので、普通ですね。

現在、下地処理中。サーフェイサやパテを塗り、乾いたらサンドペーパをかけ、また塗って、またサンディング、という繰り返しを3回ほどしたところ。木目は消えてつるつるになってきます。どこまでやってもキリがありませんが、もういいや、と諦めたら、いよいよ上塗りです。

ご要望があったので、コントローラとサーボのリンケージをアップで撮影。モデルニクスのコントローラのスイッチとツマミをそのまま、ラジコンのサーボ2つで動かしているだけです。逆転スイッチの方はゴムチューブを被せてから金具を取り付けてあります。テストを繰り返していますが、現在までノートラブルです。

ニイザキMEからコッペルの3回目のパーツが届きました。今回の大物はボイラです。煙室と一体になっていますが、やっぱり大きいです(クラウスの印象があるからか)。部品配布はあと1回です。今度はキャブや配管類でしょう。だいたい半年に1回の配布なので、4回だと注文後、2年くらい時間がかかります。

仲介をして下さっている動輪舎の方のお話では、ライブの部品を少量生産することは、やはり時間のかかるものだそうです。作る過程で、数々の改良も行われるでしょう。とにかく多岐に渡る工作です。プラモデルみたいに、箱に入って作られるのを待っているキットではない、ということですね。こちらも、ゆっくり楽しみながら作ろうと思います。

/☆Go Back☆/