MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

ロボット単端

/☆Go Back☆/

もう少ししたら暇になる、この仕事が終われば落ち着ける、という気持ちを繰り返して、今までここまで、来たわけですが、そういった小山を越えるたびに学習することは、ピークというものは下から見たときにピークに見えるだけで、通り過ぎてしまうと、大したピークではなかった、という場合が多いという事実。そして、それを乗り越えても、期待したほど自由な時間ができない、ということ。結局のところ、多少の上下はあるものの、忙しくても、忙しくなくても、自由になる時間はそれほど変わりがありません。

さて、忙しさのピークは過ぎて、現在は多少は楽になったはずなのですが、「暇になったら」と先送りにしていた数々の雑用に囲まれ、全然時間がないのです。ね、言ったとおりでしょう?(実践) かえって忙しいときの方が、細かい雑用を入れないため、思いがけず仕事が捗ったときなどに時間がぽっかりできたりするものです。

とにかく、この20年間ほど、めちゃくちゃ働いてきましたので、蟻とキリギリスではありませんけれど、そろそろのんびりと、悠々自適な生活をしていきたいと考えています(そのためには、いろいろしがらみを断ち切らないと……)。

上の写真は、玄関ポーチ手前のレンガ・サークルです。早朝に撮影しているので、曇っているみたいに見えます。周囲の緑がだいぶ茂ってきましたね。

ここ最近は、工作室でこつこつと工作を続けています。なかなか大幅には進みませんが、それでも、毎日少しずつは進みます。ちょっとした修理やメンテナンスが多いので、写真になるものは少ないのですが……。

<出ました!>

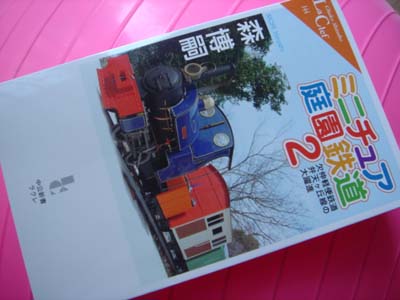

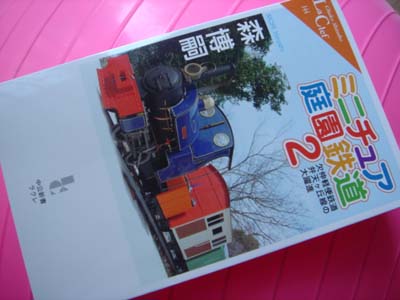

おかげさまで、2冊目です。中央公論新社より新書版で『ミニチュア庭園鉄道2 欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線の大躍進』が発行になりました。1冊目よりも、多少薄くなりましたが、全ページフルカラーのまま、価格は安くなっています。

それから、東京の三省堂の主催で、12月に欠伸軽便鉄道・株主総会という名称の講演会が開かれることになりました(残念ながら会場が300人しか入れません。うち150人はファン倶楽部枠で、残り150人も事前に応募していただいて抽選になります)。いつものごとく実のある話にはなりませんので、くれぐれも期待しないようにお願いします。

次の『ミニチュア庭園鉄道3』が来年に出ることも既に決定しています。最近、工作関連の本が続いていて、つい先月は、集英社から『工作少年の日々』というエッセィ集を出しました(ついでなので、集英社のスペシャルサイトをご紹介。森が描いた工具の絵だけでもご覧下さい)。日本には、小説を読む人口の100倍以上、小説を読まない人口がいるわけですが、何故か、小説に比べると売れません(笑)。小説人口よりも、鉄道ファンの人口の方がずっと多いはずですが、やっぱりほとんどは国鉄の電車のファンや模型でもNゲージャなのでしょうね。マイナ一直線の欠伸軽便鉄道、地道に活動を続けましょう。

<早朝の水やり>

早朝の水やりのときから、元監督はこの場所にいます。定位置です。水やりが終わると、散歩にいけるからです。石畳の路線は、精度に気をつけて施工したおかげで、今のところ一度も脱線はありません。ときどき、小さな石ころがレールの内側に入りますが、軽い貨車が小さく揺れる程度です。

南庭園の緑も茂ってきました。いろいろな緑色でグラデーションになって綺麗です。小径はますます涼しげになりました。島の部分はウッドチップを敷きましたが、雨が降ると流れ出すので少し減ったかも(笑)。

<庭園の近況>

西庭園の芝も伸びました。毎日の水やりは1日2回を、1日1回にしました。もう大丈夫そうです。パターゴルフをするにも深すぎる芝になりました。周囲は大木に囲まれています。松が枯れ、広葉樹の時代になったわけですね。

玄関前には、スバル氏がホームセンタで買ってきて植えたケイト(ケイトではなくケイトウ「鶏頭」だそうです。メール多数、感謝)。くしゃくしゃになっているのは、勢いのあるホースでついでに水やりをしているからです。左に置いてあるのは日時計。その向こうにある銀色の円筒形のものは何かわかりません。拾ってきたものです。レンガの角が丸く削れていますが、線路を通過するときの干渉を避けたもの。

<沿線イベント>

こちら北デッキです。突然ですが、ビニル・プールの鯨が出現しました。スバル氏がトイザらスで買ってきたもの。3000円だったとか。長女M氏と一緒に入ったらしいです。恥ずかしいですね。

AB10の列車が北デッキ駅に到着。向こうにバーベキューのために設置されたテーブルが見えます。

そのバーベキューです。もう終盤で、焼きそばも食べ終わり、食い散らかした有様のテーブル。あとは焼き芋が火の中に入っていますね。炭は最初に並べて火をつけると最後食べ終わるまで何もしなくても良いです。それに比べると、ライブスチームの石炭は1周する間にも何個か足さないといけません。すぐ燃えてしまいます。この差は、ブロー(空気を送り込むこと)で煽っているかどうか、でしょうね。

夏休みで双子の姪が遊びにきました。まずは暑い中、携帯蚊取りとスキンガードをして電車で一周。スバル氏がプールでヨーヨー(水入り風船)を作って、「電車なんかよりも、こっちの方が面白いでしょう?」なんて言っていました。

2枚目の写真では、デッキのベンチに客車のボディがのっています。このように、お客さんを乗せるときには、客車の方が降りるという変なシステムです。

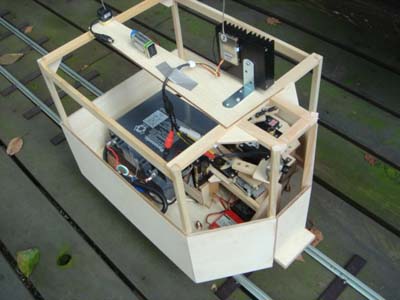

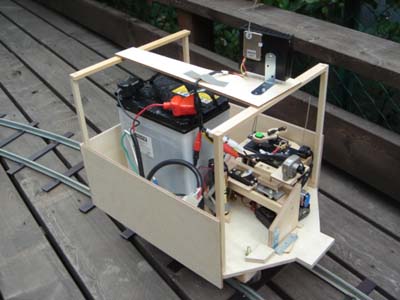

<新車は単端>

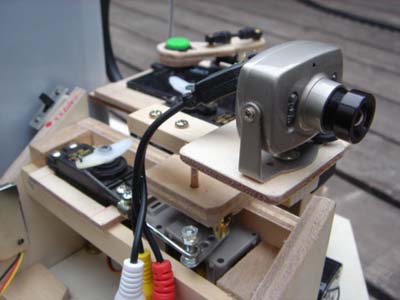

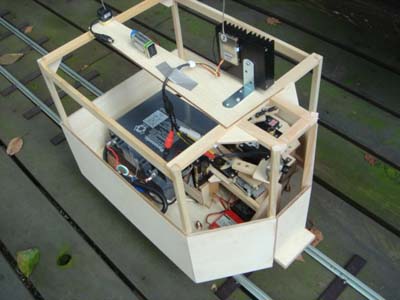

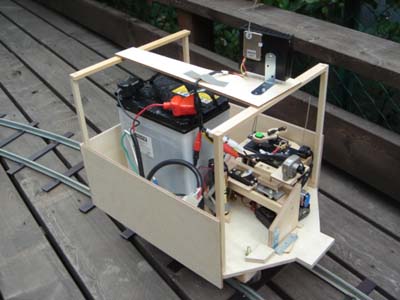

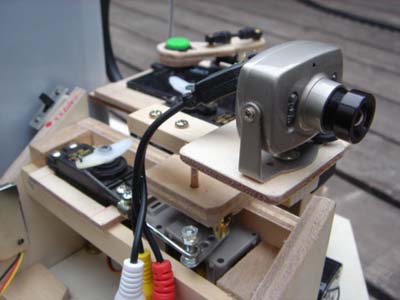

前レポートで、シャーシだけをご紹介した新車です。ラジコンで遠隔操縦することを前提とした車両で、写真のように小型カメラを装備しています。つまり、カメラの映像を見ながら、室内にいながら運転が楽しめるデザイン。

一番の特徴は、そのカメラをサーボで動かし向きを変えられること。サーボの動きをタミヤのギアボックスで増幅して、カメラを左右に150度くらい回転させることができます。前も左右も、好きなところを見ながら走れるわけですね。実際にやってみると、この効果は絶大です。これまで、主にGゲージでカメラを搭載して遊んでいましたが、首を振れない固定した視野が非常に不自然だったのです。

スピードコントロールと、前後の逆転スイッチ操作のためのサーボも搭載していますので、カメラと合わせて、現在は3チャンネルです。さらに、カメラを上下にも動かしたいと考えています。まだまだ改善の余地が沢山あります。

">

">

散らかった工作室で運転をしています。左がラジコンの古い送信機(確か7チャンネル)。飛行機を飛ばすためのものです。ラジコン飛行機では(安全のため)あまり古いメカが使えませんので、第二の人生です。右で、安定化電源の上にのっているのが、これも古い、SONYの小型テレビ(8mmのテレビデオ)です。この映像を見ながら運転をします。

2枚目の写真が、そのテレビ画像のアップ。ちょうど、西庭園のレンガ階段の間を通過しているところです。画像はなかなか鮮明ですが、走行用モータのノイズを拾うため、若干乱れます。この対策として、受信アンテナをいろいろ工夫しているところ。ちなみに、ラジコンの方はまったく問題なく、ノーコンになることはありません。

試験走行を繰り返しつつ、工作を進めました。スピーダかレールカーの趣ですね。軽便鉄道ではメジャな、単端(たんたん)にすることにしました。大きなバッテリィを載せていましたが、カメラが後ろを向いたとき邪魔でした。そこでシールドバッテリィに交換して、後方の視界を確保。屋根の上に黒い放熱板がのっていますが、その横に張り付いている銀色のものが映像信号を飛ばす送信機です。モータのノイズを拾わないように、この位置になりました。800mWとありましたが、どうもそんな出力があるようには思えません。

屋根の後ろの方にも、もう1つカメラをセットしました。Gゲージで使っていたもので、こちらは固定して後方専用。バックするときにしか使いません。出力は200mWで、母屋の陰に入る一部区間では映像が途絶えます。

ワイヤレス・カメラは、いずれもオークションで購入したもので、今回の800mWのものは、カメラ、送信機、受信機のセットで5000円以下でした。シールドバッテリィも同じく2000円で購入した中古品です。こういった部品が安く出回るようになって嬉しいです。

<小さいなあ>

単端というのは、こういう車両のことです。バスがレールの上を走っている、みたいなものです。これは、HO(87分の1)スケールで、いずれもゲージは9mmのナロー(つまり、HOe)。もう20年くらいまえのものでしょうか。乗工社のキットを組んだもの。

こちらも乗工社の製品ですが、つい最近、名古屋の安井模型で買ったもの。とても小さいですが、HOではなく、Oスケール。しかも、線路は13mmです(持っていないので、スパイクして作らないと……)。つまり、On2(2フィートゲージを48分の1スケールにしたもの)ってことですね。オープンのバッテリィ機関車で、丸い椅子に腰掛けて運転します。ハンドルみたいなのはブレーキだと思います。炭坑や工場などでトロッコを引く小さな機関車です。エンジンではなく、バッテリィってことは、火気厳禁か、空気を汚せない場所で使われた、ということ。

<Gゲージ>

Gゲージのレイアウトは大きな進展はありませんが、デジタルで遊んでいます。写真は、最近仲間入りした黒いスチームトラム。LGBのスチームトラムはプロポーションが良いですね。車輪が全然見えません。市電みたいな形ですけれど、これでも蒸気機関車なのです。

もう1枚は、やはりLGBの緑の蒸気機関車。めちゃくちゃ小さいです。たぶん、LGBの機関車の中で最小でしょう。これは、のちのち改造して遊ぶために購入したものですので、綺麗なのは今のうち。

グースがターンテーブルにのっています。カウキャッチャではなく、大きなスノープロー(前方にある雪掻き板)を装備しています。いかにもグースっぽいプロポーション。

<ポイントマシン>

ポイントマシンです。ちょうどセットするために蓋を外したところ。上の黒いのがサーボで、ラジコンで使うパーツです。その下がシールドバッテリィ。そして、電子基板。右に置いてあるスイッチいっぱいのものが送信機。モデルニクスで、受信感度を上げる改造をしてもらったので、ずっと遠くからでも、切換ができるようになりました。

ちなみに、ポイントマシンや、トングレールのレバーの下には、透明のアクリル板を敷いていて、この可動部に石や土が入らないようにしています。今のところ、調子は上々です。それにしても、風雨にさらされているわけですから、非常に過酷な環境といえます。

<単端のボディ>

単端のボディの工作。5mm厚のシナベニヤと角材でフレームを構成し、屋根にはバルサを使いました。模型飛行機に使用する軽くて軟らかい木材です。鉄道の車両にバルサを使うことは滅多にありませんが、今回は屋根の丸みを出すために採用しました。念のために書いておきますが、もちろんフリー(オリジナルデザイン)です。

ヘッドライトには、1500円のちょっと高級なものを。左右のライトは280円の安物の懐中電灯を使いました。2枚目の写真は、夕方、デッキに出てサンドペーパで削っているところ。この手の作業は、飛行機を作ってきたおかげでお手のもの(というか大好き)です。

ヘッドライトのアップ。このように埋め込まれます。最終的にはパテを少量使いますが、できるだけ、隙間を少なくしたいし、しかし、取り外しはできないと困るし、という兼ね合いになります。

屋根とボディはだいたい完成。下回りがまだこれからです。ラジエータのグリルはアルミの穴あき板を使用。その周囲だけボール紙です。チェーンが剥き出しなので、カバーをどうしようか、と考え中。

<車庫へ入ります>

納涼運転のあと、車庫へ引き上げるAB10の列車。蚊が入るので、走っている最中は、このドアは閉めています。出入りするときだけ開けます。このガレージ内の線路が、リバースの片側になっているので、ここを開けっ放しにすると、もっと運転が楽しめますが、それは、秋のお楽しみに。

もう1枚は客車の台車付近。コードが見えますが、後方で運転をするため、そのコントローラのケーブルです。「1日駅員さん」みたいな人が立っていますが、帽子は2分の1スケールです。

<淡々と走る>

ボディの大まかな整形は終わりました。あとは、ディテールとペイントを残すのみ。カメラの実験を重ねているので、完成前から、沢山走っています。前部の顎の部分に、スノープローを取り付けました。シナベニヤで作ったもの。最初は、カウキャッチャにしようと考えていましたが、なんとなく、気が変わりました。この方がスマートかも。

ヘッドライトには、単1電池4本を使うのが弁天ヶ丘線仕様。ボルトは3Vです。これで1年くらいは交換しないで済みます。おでこのライトが、値段だけのことはあって一番輝きますね。夜間の遠隔操作テストはまだ行っていません。

自分が乗らないで、ラジコンで走らせるのも、わりと新鮮です。まるで鉄道模型みたい(鉄道模型ですが)。また、試してはいませんが、後ろにトレーラを引かせれば、人間を1人くらいは引っ張れると思います。1軸駆動ですが、そこそこに重量があるからです。一応、後部のみ、連結金具を取り付けてあります。

ナローらしい太短いプロポーションで可愛らしいです。何色に塗ろうかな、というのが、今のところの重要課題です。

/☆Go Back☆/

">

">