MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

庭園大工事 part7

/☆Go Back☆/

6月は晴天続き。こういうのは、June brightっていうのかな(と洒落をいったり)。いよいよ梅雨入りしましたけれど、実際に工事ができなかったのは台風の影響があった1日だけです。3カ月にわたった庭園大工事もいよいよ終盤になりました。

エッセィを書いていて、ことあるごとについ鉄道模型の話を書いてしまうのですが、「エンドレスをぐるぐると回る」という表現をごく自然に使うわけです。しかし、これ、変なんです。鉄道模型の世界の人には、何が変なのかわからないでしょう? しかし、出版社の校閲部は確実に直してきます。エンドレス「に」とね。つまり、エンドレス・トラックの略として社会では認識されていないのです。同様に「レイアウトで遊ぶ」は、「レイアウトして遊ぶ」に直されますし。「赤を吹いた」とか、「少しヤスった」とか、「ギアがなめた」とか、「点づけした」とか、完全に工作業界用語です。一般には通じません。でも、一番落差があるのは、電車や機関車が「いる」という表現ではないでしょうか。この表現で、この分野の人かどうか区別ができます。自動車でも駄目です。「駅前にバスがいる」とか、「ポルシェが駐車している」でも駄目です。それは、ほとんど「靴が玄関で待っている」と同じくらい、普通人には違和感がある表現なのです。ときどき、こうやって自分の位置を確認することも必要でしょう。

上の写真は6月第1週の週末の西庭園。まさにレイアウト(鉄道模型のジオラマのことです)になってきました。しかし、日本庭園も、西洋の庭園も、いずれも、そもそも自然を模したレイアウト(箱庭)なのですから、ガーデンそのものが模型である、ということに気づかされるわけです。右手前にあるベンチがなかったら、サイズがよくわからない写真になったでしょう。

<工事その後>

監督は暑さに弱いため、朝夕しか庭に出なくなりました。ポーチにて監督業務を遂行中です。後方の駅には、ナベトロが2両出しっぱなし。しかし、自転車にスペースを占領されています。

西庭園を遠望する監督の横顔。真面目です。線路は取り外されていますね。芝も剥がされ、土が見えています。

南庭園は、小さな草花が少しずつ増えています。移設されたポイント転轍機はレンガの土台が作られ、その上に据えられました。置いてあるだけですが、これまで台風が来ても倒れたことはありません。この写真のあと、ここの地面には、ウッドチップを敷きました。

2枚目が後日逆から撮ったもの。ウッドチップで右は茶色の地面になっています。小さな緑も増えてきました。まだ増えます。

南庭園の東側。線路が石畳を通っています。こちらも、このとおり緑がいっぱいになりました。南庭園は、あとは照明工事と植栽を残すのみです。

2枚目は西庭園。デッキから下りてくる新線。途中にトラス鉄橋があります。こちらは、鉄のフレーム工事を残しています。今はレンガの橋脚に線路が直接のっていますが、線路を支えるフレームをL型鋼材で作って据え付ける予定です。右に見えるレンガの壁が、謎の構造物の裏側になります。こういった裏の小径って、なかなかの雰囲気ですよね。

<散歩道>

朝の業務です。ポーチに座り、まずどこを検査するかを考えます。考えているようで考えていないか、考えていないようで考えていないか、どちらかだと思います。

西庭園には、木の型枠がセットされました。これで小径を作ります。洗い出しの小径と、石張の小径を予定していますが、いずれも基礎はコンクリート(モルタル)です。この写真は、庭に出現した小山の上から撮影したもの。

反対側からの写真。玄関ポーチ脇から小径はスタートします。ここに線路が通りますので、踏切になる予定(今は線路が取り外してあります)。小径は、片方は左奥の小山へ上っていき、もう片方は、右へ下っていきます。

監督が工事のまえの最終チェックをしています。

細いくねくねした白い線が見えますが、これは小川です。橋があるのですから、川が必要というわけですね。実際に水を流すことができるように作りました。監督が歩いている方が、右へ向かう小径で、こちらは、アーチ橋の方へ延びています。

土が新しいので、監督は気になります。匂いが新しいのでしょう。監督の向こう側に積まれているのが、剥がした古い芝です。今回、芝もすべて新しくすることにしました。

庭のパトロールを終え、今度は園外へ散歩に出かけようとしている監督です。口にくわえているのはビニル袋で、これが散歩の必須アイテムなのです。

<井戸と小川>

さきほどの小川の水源がここになります。突然出現した井戸です。ここをオーバフローした水が、小川を流れていく、というデザイン。

かなり深いです。庭師さんによると、金魚を飼えばボーフラを食べてくれるから蚊が少なくなる、とのこと。こんなところで、金魚が飼えるのだろうか……。もちろん、このままではありません。上に何かのせます。庭が新しくなると、今年は夏も庭で遊ぶかもしれませんから、蚊に対する対策を考えなければなりません。

小川の流れを辿ってみましょう。僅かに蛇行しています。アーチ橋へ向かっていますね。庭も、こちらの方向へ傾斜しているのです。

アーチ橋のところで二手に分かれました。白い石が置いてあります。珍しい石だと聞きました。そういわれると、珍しい気もします。

小川のアップ。ここも洗い出し仕上げです。樋のように中央部が凹んでいます。素麺流しとかできる、かもしれません(冗談です)。横にあるパイプは電気配線のための埋設管。

小径の基礎のコンクリートが打たれたときの写真が2枚目。ここもアクセントのタイルが埋め込まれます。引込み線は、当初、小径を横切る予定でしたが、写真のように、自然に道の左側に沿わせて延ばすことにしました。この方が庭の中央部が広くなります。ということで、さっそく線路を切ってつないで、変更工事をしました。

<Gゲージのディーゼル>

6月は忙しくて、室内工作はほとんどできませんでした。仕事を前倒しでやり溜めて、土曜日をオフにする、というパターンで工作を行っています。写真は、Gゲージのディーゼル機関車のレジン製キットを組み立てているところ。お手軽なキットですが、フロント・グリルのパーツがなかったので、その部分だけ適当に紙とプラバンで作りました。

工作をするのには、とにかくGゲージは楽です。5インチくらいになると、重いし強度が必要ですから、Gゲージくらいが一番手軽な大きさではないでしょうか。もう少し沢山、安いキットが出てくれると嬉しいです。

1週間後の写真です。ドアが付きました。スライドして開きます。あと手摺やヘッドライトが新しいです。サーフェイサを軽く吹いただけの状態です。

前から撮ると、サンドドームや排気管、サイドにツールボックスが付いたことがわかります。パーツの取付は終わったので、あとはペイントです。ペイントのあとの汚しが楽しみな機関車です。本当はオープンデッキにして、スケールを大きくしても良いかなと考えていたのですが、そういうことを考えていると、いつまで経ってもキットが消費されませんしね……。

<R=20のカーブ>

「広い場所がないからGゲージなんかできないよ」とおっしゃるかもしれませんが、LGBの最小カーブは半径60cmで、これは一般的なHOゲージと同じくらいです。しかも、そのLGBの線路ですが、簡単な工作で、半径をさらに小さくできます。以前から、半径40cmのカーブ(2本で90度分)は幾つも作って遊んでいましたが、これは一般的なNゲージとほぼ同じスペースでGゲージが走らせられます。今回はさらに小さく、半径20cm(1本で90度分)に挑戦してみました。挑戦というほどのことはなく、作業は簡単であっさりとできてしまいます。だいたい1本の加工に10分程度です。問題は、車両が走れるか、ですが……。

ジョイナ(レールをつなぐ金具)がある側のフックを外すと、するするとレールが抜けますので、これを、1枚目の写真のように万力に挟んで、適当に曲げてカーブをきつくします。ちょっとコツがいりますが、自分の目を信じるか、あるいは、目標のカーブを紙に書いておいて、それに合わせながら曲げていきます(ちなみに、欠伸軽便鉄道では、すべて目分量で曲げます)。2枚目の写真が、元の普通のカーブ(R=60cm)とそれを曲げた急カーブ(R=20cm)を並べて比較したもの。どちらも外側のレールは同じ長さです。当たり前ですが、内側のレールを数cmカットしないといけませんし、枕木をつないでいるプラスティックも、間隔が詰まりますので、内側だけニッパでカットしておきます。

このように多少「いびつ」な方がナローの風情があるので、気にしてはいけません。試してみたら、ちゃんと機関車が走りました。それもかなり快調に。1枚目が、上で作っていたディーゼル。ドアが付くまえです。パワートラックなので未完成でも走ります。Gゲージで半径20cmというと、HOゲージに換算して、半径約7cm、Nゲージだと半径4cmになります。また、5インチだと、半径60cm以内になるので、現在ガレージ内にある半径1mのエンドレスよりも急カーブです。うん、今度は半径12cmくらい(1本で120度)に挑戦してみようかな。レール・ベンダをちゃんと製作すれば簡単でしょう。勘で曲げる方が職人技で楽しいですけど。

2枚目は、冬に作った亀の子です。屋根にひびが入ったので、パテで補修するため工作室へ戻ってきました。この機関車はベルトドライブのため、足回りが弱いのですが、なんとか大丈夫でした。しかし、他の車両を牽引する余裕はなさそうです。どちらにしても、連結機を工夫しないと無理があります。工作マットのメッシュを数えたら、直径35cmですね(笑)。

<Gゲージのパイク>

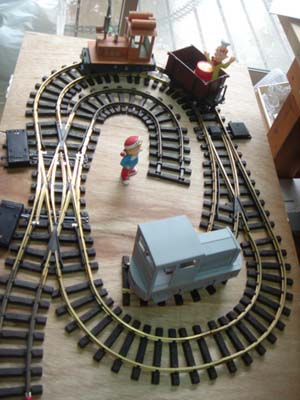

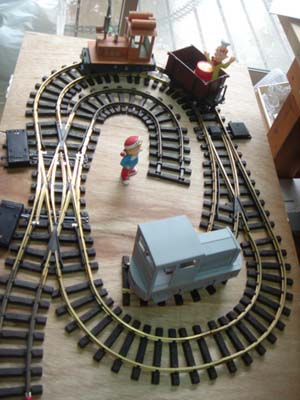

雨の日曜日。On30のパイクでも作ろうかと考えていたのですが、昨日LGBの線路を曲げて作ったR=20cmカーブを機関車が意外に快調に通ったので、これを利用して小さなレイアウトができないか、と考えてみました。適当な板をガレージ内で探したところ、荷物の梱包に使われていたベニア板が残っていて、サイズが60cm×90cm。これに線路をのせて、あれこれ検討します。

ポイントが1つ余っていて、あとは、オークションで入手したばかりのダブルスリップを贅沢にも使用してみようか、と……。直線の線路は使っていません。適当に線路を引き回しました。亀の子が快調に走ります。一応ダンプ貨車を1両引いています。

2枚目の写真がアップ。本線内側の引込み線が、究極の半径10cmのカーブ。これはもう普通の車両は通過できません。トロッコ専用ですね。ちなみにもう一方の引き込み線(1枚目でグレィのディーゼルが待機中)は、機関車を動かすことができました。

今度はオレンジのディーゼルと無蓋車を連結させて走らせました。いつものLGBのカプラを外して、真鍮線で作った簡単なフックで連結。この機関車も、レジン製(エコーモデルで購入)のキットで、もう10年ほどまえに組み立てたものです。

2枚目の写真は反対側から撮ったものです。Gゲージだと小型車でも接触不良が皆無で、するするとスローで走らせることができるので、小さなパイクで遊ぶのにも適しています。これと同じものをOn30で作ったら、20cm×40cmくらいになりそうですが、上手く走らせるには、調整が数段難しくなります。きっと、ポイントを沢山入れることは避けるでしょう。線路はベニア板に固定していません。まだ引き返せます。さあ、どうしようかな……。

<西庭園工事>

かつてトラス鉄橋があったところですが、アーチ橋の手前で、やはり(あとからできた)小川を越えなければなりません。ここには、木製の橋を架ける予定です。どんな橋になるのでしょうか。枕木(ガーデニングで使う本物の枕木のことです。紛らわしい)を置いて、両端の土留めをどうするか検討しました。

2枚目は、その右手の奥になります。小径がアーチ橋に近づくところ。ブロックで基礎を作り、これから石を張る準備をしています。線路が通るものではなく、こちらは人が歩くための線路脇の小径です。

ガレージ2階の書斎の窓から撮影したショット。今日は雨です。ベンチの背後の小径が、線路を渡ったあと、左へ急カーブし、線路とアーチ橋の間を通っていきます。それがすぐ上の写真の部分になります。古い焼却炉がまだあります(これは捨てられないですね)。手前から左の山へ向かう小径(というか大通りふうですが)は、洗い出し仕上げのまえでアクセントのタイルが接着されたところ。一番手前の線路も接着されていて、これからコンクリートに埋め込まれます(踏切になる)。本当にレイアウトっぽくなってきました。6分の1スケールの赤い2階建てバスとかを置きたくなります。

<他社からのおたより>

碧南市の杉浦さんから写真をお送りいただきました。衣浦車両・浜田工場構内線です。半径5mカーブのエンドレスなので、ゆったりしていますね。5インチと3.5インチが両方走れる併用軌道(レールが3本)です。写真の1両目は、知る人ぞ知る、かつてのビバン軽便軌道の車両で、実際には(隠れて見えませんが)この後ろにいる電気機関車が押しています(さらにその後ろの少女が運転手)。何が良いって、この男の子が良いですね。杉浦さんは、愛知県の衣浦鉄道倶楽部のHPを管理されています(リンク参照)。沢山の機関車を作られている有名な方です。写真のご提供どうもありがとうございました。

これを機会に、衣浦車両・浜田工場製のボギィ台車を1組分けていただくことになりました。届いた状態が2枚目の写真です。ほんの少し加工が必要ですが、精度も凄いし、とにかく素晴らしい出来でした。随所にベアリングを使った本格仕様です。乗用トレーラもこれを使えば、機関車が楽になるかもしれません。スケール台車なんて、弁天ヶ丘線では初めてです。さっそくきちんとした車両製造計画を立てなければ……。写真をお送りいただいたのは杉浦幼治さん。台車は杉浦仁吉さんから届きました。杉浦さん、ご兄弟でお2人いらっしゃるのですね。失礼をいたしました。

週末さっそく組み立てたところ。半径1mのカーブにのっています。穴あけ、ネジ切り、あと少しヤスるくらいの楽しい軽工作で3時間くらいでしたか。OSの乗用トレーラの台車よりひとまわり大きいし、しっかりしていて、ずっしと重くて、しかも滑らかです。トレーラもこちらに替えたくなりました。

スケール車両を、と言った矢先にこういうことをして遊んでしまいますが、ボギィのレールカーというのも、欲しいですね。台車がはみ出している不格好さが素敵です。実は、今年はまったくオリジナルのレールカーかレールバスを1両作る計画を立てていますが、どんなふうになるでしょうか。

<左官工事終了>

6月10日で左官屋さんの工事が終了しました。3月からですから、長かったですね。最後は、写真にあるポーチの横の踏切の洗い出し仕上げでした。線路がさきに埋め込まれています。両側がまだ浮いている状態で、これはこれから、基礎工事を行います。こういうことができるのは、やはりちゃんと基準を決めて測量しているからで、プロの仕事ですね。

2枚目の写真はそのすぐ近くの井戸。レンガサークルからここまで飛び石がセットされました。ポイントを跨いで通るショートカットの小径です。このポイントは4番。左のほうに白いポイントマシンが見えます。

さて、森の中には、低い土留めのレンガ壁が作られました。この線路は新線で、本当は樹の左側にも線路が通りますが、今はそちらは取り外されているため、ありません。右は向こうへ下っていき、左は上っていき、樹の向こうのクロスで同じ高さになります。かなり難しい処理のところ。

振り返って反対側を撮ったものが2枚目の写真です。右のレンガの固まりは、反対側が階段になっている例の謎の構造物。左は、低い土留め壁の先に、点々と橋脚が並びます。結局、3本追加して、9本になりました。

別の日に、少しロングで撮った写真。右に切り通しのモルタル壁。左に緩やかなSの字に新しいレンガの土留め。中央の大木の両側を線路が通りますが、右側は今は外してあります。

ほぼ同じ位置から、斜め後ろを振り返ったのが2枚目で、ここに井戸があって、小川が向こうへ流れていきます。ここまでが、左官屋さんの仕事だったのですね。

<小山へ向かう線路>

玄関ポーチから西庭園へ踏み出す大通りふうの道は、小山にぶつかります。そのあとどうなるのでしょうか?

寄ってみましょう。今はこんなふうに道が途切れています。短い枕木が1本落ちていますね。これが、何かのヒントでしょうか。それから、本線のポイントから分岐した線路が、道の左側に延びてきます。これも、小山にぶつかることになります。さあ、どんな処理になるのでしょう。答は次回に。

<石屋さんの仕事>

6月12日の土曜日から石屋さんが来て、小径に石を張り始めました。これは左官屋さんとどう職種が違うのか、というと、写真のように、微妙なカーブに石を整形するのが特殊技能らしいです。ハンマで叩くだけで、このラインを出していました。こういうのに比べたら、形が揃っているレンガは効率的ということでしょうか。

オレンジのようなベージュのような肌色のような綺麗な石です。途中で線路を横断しますが、当初はここも路面電車風に線路を固定し、石をぎりぎりまで張る予定でした。しかし、周囲の状況と、のちのちのメンテナンス性を考え、この踏切は線路を固定せず、バラストを敷くことにしました。石屋さんの作業としては簡単になります。

庭には意外に起伏があり、写真のように、小径が階段状になります。今回土に埋もれていたマンホールが発見されたため、石貼りの小径のまん中にハッチが作られました。余分な仕事で大変です。

この石貼りの遊歩道は橋はなくて、例の珍しい白い石を踏んで川を渡るわけです。向こうの右に黒っぽく見えるのが(本物の)枕木ですが、あそこから、手前のレンガのテーブルまで線路が渡ります。この部分に、木製の橋を架ける計画ですが、庭師さんは、「これが最後の難関」と言っています。

石屋さんがあと1日来ます。そのあと、電気屋さんが照明設備と屋外コンセント、井戸の水のためのポンプなどの配線をします。そのあと、大工さんが来て、レンガ構造物の上部や橋を作ります。鉄工屋さんも来て、高架部分の梁を作ります。最後は、庭師さんが芝や樹を植える、という手順。ああ、これがあと2週間ちょっとで片づくのでしょうか。次のレポートで完成していたら、ご喝采。

<自動車事情>

ガレージに突如現れたフォークリフト。6分の1スケールのラジコンで、かなり大きいです(フォークを含めると全長80cm)。実際に荷物の上げ下ろしが(フォークの前傾・後傾も)できます。ライトも付きます。でも、数千円のトイ・ラジコンですから、デリケートな動きはできません。つや消しを吹くか、色を塗り替えると良くなるでしょう。サビをつけて、ウェザリングするとなお良いですが、なかなか時間がありません。勝手に古くなってくれると良いのですが。

これも数千円のミニクーパです。こちらも、6分の1くらいだと思います(全長60cm)。エンジン音やライトや方向指示器など、フルアクションですが、やはりトイ・ラジコンなので、動かすとマニアには物足りないでしょう。しかし、フォークリフトと合わせて買っても1万円で、これって、5インチの車輪2個と車軸の値段です。うーん、鉄道模型って高いなあ、やっぱり、「鉄だから」かな、と感じてしまいますね。

自動車は線路が必要ないので、いつでも外に出られます。どこでも走ることができます。そのかわり、ステアリングのコントロールが必要になりますが、今や、線路よりもラジコン・システムの方がはるかに安くできてしまう時代です。そうか、だから鉄道よりも自動車がこんなに普及したのか、ということが今さら理解できるわけですね。

さあ、レールはいつ開通するのでしょう。次回は外に出られるでしょうか……。

/☆Go Back☆/