MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

庭園大工事 part4

/☆Go Back☆/

5月になってから雨が多いような気がします。庭園工事は後半戦に突入しました。今度の難関は、なんといっても西庭園の線路周辺の処理でしょう。まだ1カ月間はかかりそうです。

毎年、この時期になると、「夏の間は何を作ろうか」と考えます。これもやはり夏休みの工作のトラウマでしょうか(もちろん、楽しい思い出なので、使用法は変ですが)。夏は暑いので外では工作をする気になれません。クーラの効いた部屋の中で、のんびりと作りたい。そうなると、どうしても小さなものになりますね。久しぶりに普通の鉄道模型のレイアウトでも作ってみようか、なんて今は考えています。

レイアウトは今までに10個くらい作りましたが、そろそろ本気になって、凄いものを作らないといけません(いや、いけないこともないのですが……)。これまでのレイアウトはすべてHOスケールでした。それ以外のものには挑戦したことがありません。今やりたいのは、やっぱり1つ大きいOスケールですね。Onのレイアウト、一度作ってみたいです。それから、Gも作ってみたい。Gで立体交差のあるパイクなんか良いですね。大きいスケールなのに、めちゃくちゃ小さいスペースのレイアウトというのも魅力的ですね。そのうち、突然作り始めるかもしれません。

さて今回のレポートも、庭園工事が中心です。続いております。西庭園にレンガの柱が出現、線路脇にもブロック塀ができました。そして、いよいよ本工事最大の難関であるアーチ橋の工事に取りかかろう、というところ……。いえ、これはまだ次のレポートになりそうです。

<重量荷物到着>

北海道から荷物が届きました。重量はなんと250kg。ちょうど居合わせた男性6人でなんとかトラックから降ろすことができました。木枠に入っています。中身は何でしょう? この写真だけで、見る人が見ればわかるかと思いますが、見る人はあまりこのサイトを見ていないので、ほとんどの人には意味不明でしょう。答は上の写真にもありますが……。

昨年だったか、これの6分の1スケールの模型を作りましたね。そのレポートをしたはず。それの6倍ってことですから、6の3乗で、体積が216倍か……。そうか、重くなるはずだなあ、と感心。ちなみにオークションで1万円でした(送料はそれよりも高い)。荷解きは後ほど……。手前は、スバル氏のミニクーパです。先日1回目の車検でした。

<監督>

監督は、この頃夏毛になりつつあって毛が抜けます。だからブラッシングが欠かせません。ブラシはデッキでしてもらいますが、耳掃除もこの場所でされるため、本人はデッキへ出ることを極度に恐れています。なかなか出てきません。

もう1枚は、玄関前のレンガ敷き。かなり年代物です。ガレージを建設したとき、一部を剥がしましたが、その瓦礫が、弁天ヶ丘線の土木工事で再利用されました。ですから、庭の方々にモルタルが付いた古いレンガが埋まっています。今回の大工事でも、この玄関前のレンガ敷きだけは残すことにしました。新しいものはすぐに作れますが、古いものは簡単には再生できません。

<レンガ工事>

玄関のレンガ敷きの前に作られた、アンティークレンガのサークルです。ハーフサイズのレンガを並べて作りました。中央部には、これから樹を植えます。向こうに見えるのがガレージ駅。

アンティークレンガが、またこんなに沢山届きました(向こうのビニルが被さった大きな塊が全部レンガです)。まだまだ工事で使うのですね。右には線路が通っています。土の上から、石畳へとつながる部分です。ずっと遠くに赤いミキサが見えます。これが毎日何度も回っています。モルタルがそれだけ大量に作られたということ。

西庭園に立ち始めたレンガの柱。まずは3本並びました。線路のすぐそばです。左には取り壊し寸前の機関庫。いったい何を作ろうとしているのでしょう?

松が2本あった場所です。笹の葉も黄色くなっています。除草剤が効いてきたようです。

もうこれが最後の写真になるでしょうか。機関庫は、今は道具や材料置き場(雨を凌ぐため)に使われています。屋根はバーベキューコンロの蓋。両側の白いのは以前のゲートの扉。奥の壁は取り壊したプールの残骸。あり合わせのもので作られていたのですね。この機関庫もそろそろ撤去されます。スバル氏に、ずっと「みすぼらしい!」と指摘されていた弁天ヶ丘線のシンボル的存在でしたので、これがなくなるだけで、庭の風景はがらりと変わるでしょう(笑)。

ガレージ建設時に取り壊された檻(先住者が犬を飼っていた)の基礎のコンクリートを壊しました。鉄筋が入った頑丈な構造でした。奥に通っているのが、新線です。このコンクリートの瓦礫ですが、もう少し細かかったら、ナベトロに載せる鉱物としてちょうど良いテクスチャなのにな、と5秒ほど考えてしまいました。こういうのって、作ろうと思ってもなかなか作れませんからね。

柱が5本になりました。まるで世界不思議発見の遺跡のようです。この辺りの線路は高架でしたが、今回の工事で、ちょっと違ったふうになります。お楽しみに。

線路を一部撤去して工事をしています。ネジを外すだけですから比較的簡単です。組み立て式システム線路の利点といえるでしょう。アンティークレンガというのは、つまり一度使われたレンガをリサイクルして使っているわけですから、普通の新品のものよりも安いそうです。こういう色とりどりにわざと作られているのではありません。

デッキから庭へ入る部分は、まだ写真のように仮設の状態のまま。いよいよ、ここにアーチ橋を建設するときがやってきました。位置やサイズは既に決まっています。緑が深くなり、デッキの向こう側はもうジャングルみたいです。実際そのとおりで、ここから下りていく道、冬は通れますが、夏はとても通れません。

<Onカブース>

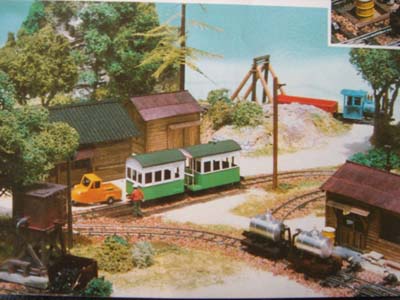

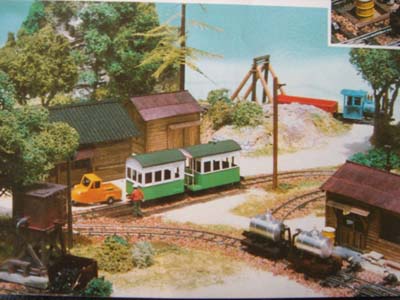

大好きなカブースです。今回はOスケールのナロー。実物のゲージが3フィートだと模型のゲージは19mm、2フィート半(30インチ)だと、16.5mm、2フィートだと13mm(かな?)になります。現在は19mm。持っているOスケールの車両は、だいたい19mmか16.5mmで、最近はOn30の16.5mmが多くなってきましたね。

こんな小さな車両なのに、ボギィで4軸あるのがアメリカンです。イギリスやドイツだったら、絶対に2軸でしょう。つまり、アメリカの線路がそれくらい精度が低かった、ということかな、と勝手に理解していますが……。

木製で渋い仕上げ。くたびれた感じがグッドですが、ナローの世界では、これくらいで「くたびれた」とは言いません。これはむしろぴかぴかの部類です。

車内です。45分の1スケールですから、幅は5cmほどしかありません。ツールボックス、タガネ、ハンマなどが見えます。壁にはロープが掛かっています。反対側には、中央にストーブ。その上に琺瑯のポット。すぐ横にはオノ。オイル差し。ストーブのための薪など。

<車両工場>

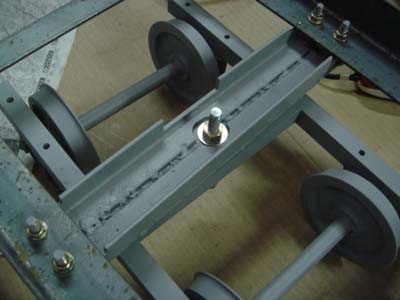

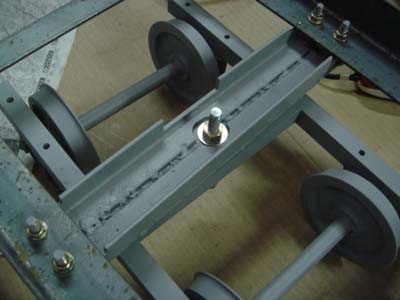

フラットカーではなく、well wagonにしておきます。wellはやはり凹型という意味のようです。シャーシの段差になる部分は、モーメントがかかりますので、剛性を高める必要があります。前回のレポートにはなかった斜め材が入り、ボルトも増えました。

一方、ボギィを支持するボルスタ(横梁)ですが、両側のゴムダンパの変形で充分に追従することがわかったので、L型鋼を2本溶接して構造を変更しました。重い荷物(特に人間)に対応するためです。中央部の前部に切り欠きを入れたのは、連結棒をボギィのセンタから延ばそうと考えているからです。

外へ持ち出して灰色の錆止め塗装をしました。ハンドルの部分は振れ止めの補強材を斜めに入れました。

骨組みは、これでほぼ完成です。大きい割にそれほど重くはありません(非動力車の中では重い方ですが)。1人で持って歩けます(重いのはボギィ台車の部分です)。

ガレージで使っていたスノコ(たぶん300円くらいだったはず)をはめ込んでみたら、なんとぴったり。さらに、ナベトロにもはめ込んで使っていた赤いシートを後部に載せてみたら、これも計ったようにぴったり。こうすれば、乗用トレーラにも使えます。前にもう1つシートを載せれば、向かい合って2人が乗れるでしょう。

<懐かしいもの>

書斎のデスクの上。黄色い車は、HONDAのN360で、ビニル製の貯金箱。それから、ドイツのツェッペリン博物館のグッズが新しいものです。中央のお店ふうのものや、奥に幾つかある倉庫ふうのストラクチャは、いずれもHOスケール(87分の1)です。

もう1枚の写真は、HOゲージの鉄道模型社の凸型電機。かなり古いものです。パンタグラフが片持ちになっています。HOでは一番小さい部類でしょう。今ではどうってことのないサイズですが、当時としては、これ以上小さいものは作れない、というぎりぎり(モータが車内にいっぱい)。当時は、ナローなんてとても無理だったわけです。

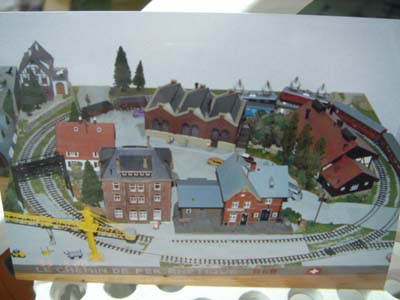

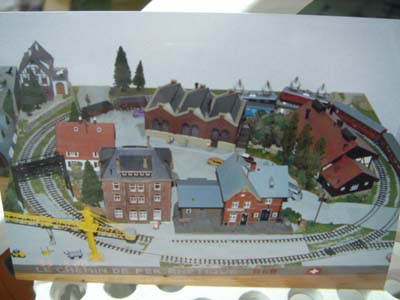

引出の整理をしていたら写真が出てきました。10年ほどまえに作ったHOe(87分の1で9mmゲージ)のレイアウトで、サイズは、たしか50×70cmくらいじゃなかったかと思います。小さいのに複線。これは今はもうありません。走っているのは、BEMOの電気機関車と列車(RhB)。普通はHOmで12mmゲージですが、当時はすべて9mmに改軌して遊んでいました。キブリ製のストラクチャが多いです。これらは、この次のレイアウトへ移築されました。たぶんこれが、8つ目か9つ目のレイアウトだったと思いますが、ずっと日本型オンリィだったので、初めてのヨーロッパ型でした。とにかく、BEMOの機関車の走行性能の良さに惚れ込んで作った、と記憶しています。

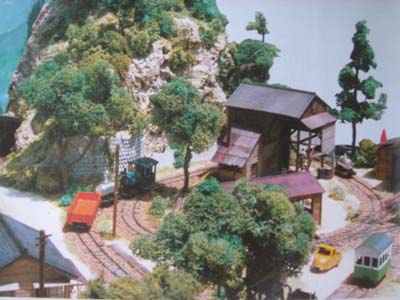

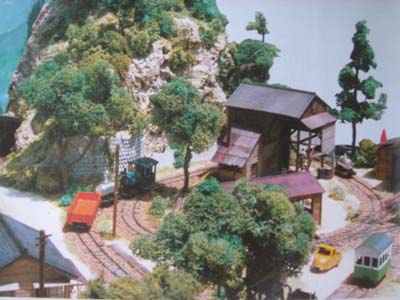

これは、結婚した当時に作ったものですから、もう22年もまえになります。欠伸軽便鉄道です。これも大きさは50×70cmくらいで、HOeの日本型レイアウトです。TMSのレイアウトコンテストに応募してみたら佳作がもらえました(賞金か商品が1万円くらいもらえたはず)。最近、これの記事が掲載されている古いTMS(スペシャル1)をまえの家から持ってきたので、そのページをデジカメで接写しました。ぼけているのは、そのため。

このレイアウトも跡形もなく、何も残っていません。作ったレイアウトで現存しているのは一番新しいもの1つ(パイクは2つ)だけです。ミゼットを紙で自作したのですが、このミゼットも残っていないのは、少し残念(どこかへ行ってしまったのです)。なかなかの力作だったのですが……。

<西庭園工事>

前回、「素敵」だと書いた一輪車の渡し板は、このように使われています。もう1カ月半ほど、毎日来ている左官屋さん。この方がすべての石、すべてのレンガをたった1人で張ったのです。

西庭園のレンガ柱は、6本揃いました。高いものは2m近くあります。その間を線路が通っています。レンガの柱の中にも、モルタルが流し込まれ、どっしりとしたものになりました。しかし、なにやら怪しい気配がしますね。

こちらは「森」と呼ばれているところ。大木を避けて、線路を僅かに内側に寄せた部分です。カーブに沿って、その内側に溝を掘りました。その中に砂利を運び入れています。基礎工事です。こうして見ていると、つねに糸を張って、高さや水平を確認して作業を進めているのがよくわかります。

その森の中からレンガ柱を見るとこんなふうです。ずいぶん雰囲気が変わりそうです。右手には、土が山のように盛られていますが、あちこちで出た土がここに集められています。実はこれでもまだ足りないそうです。

もう1枚は西デッキから見た柱群です。右の椿の樹が葉っぱを沢山付けて膨らんでいます。このままでは、列車の運行に支障があるので、枝を払う必要があります。アーチ橋が作られる部分ですが、そろそろ工事かな?

数時間後には、このようになっていました。基礎の上にコンクリートブロックで壁を作っています。もう見えませんが、基礎部分には鉄筋も入れていました。下部の幅は40cmくらいあったでしょうか。土留めのための壁になるのですが、これくらいしっかりとした構造が必要なのですね。素人がやったら、こんな面倒なことはきっとしないな、と思いました。

<他社からのおたより>

3回連続の登場です。大名鉄道ガリバー線から届いた写真。同じ機関車ですが、花が違います。これは紫陽花?(違うかなぁ……、あ、紫蘭っていうんですか。すみません。なんか、生物学の知識を試されているような……)。線路脇にタッパで作られた装置が見えます。信号のための回路を納めているのでしょうか。その左には、葉っぱで隠れていますが、大名鉄道オリジナルの電動ポイント切換機が。このように、草花で隠れていますが、もの凄いテクノロジィがなにげなく存在する、というのが、ガリバー線の特徴です。

さて、もう1枚です。前回の呼びかけに1社から写真が届きました。茨城の小城さんのポッポハウス(これが鉄道名でしょうか?)です。モデルニクスの2軸キットで作られた「つくばエクスプレス」のショーティ(車長を短くデフォルメしたもの)です。ご応募に感謝(拙著『ミニチュア庭園鉄道』をお送りしました。また、8月に同書『2』が出たら、またお送りいたします)。何十も応募が来たらどうしようか、と心配していましたが、杞憂だったようです(笑)。

<だるま転轍機>

休日の午前中に1時間ほど汗を流し、荷解き(木枠解体)をしました。出てきたものがこれです。ポイントを切り換えるためのレバーで、だるま転轍機と呼ばれています。木枠がけっこう重かったと思います。本体は200kgはないでしょう。

2枚目の写真で、レバーが立っていますが、横のアングルが下の木枠に引っかかって、ここまでしかレバーが動かないだけです。本当は反対側へ傾きます。重いので、大人2人でも動かせそうもありません。どこに設置するのか、置き場所を考えないといけません。ただ今、庭師さんと相談中です。しかし、これ、6分の1スケールのものを1万円以上で買った覚えがありますが、実物の方が安いの?とちょっと不可解……。

<雨の日曜日>

日曜日は雨でした。以前は日曜日に雨が降ると残念だな、と思ったものです(飛行機をやっている頃は、風が吹くと残念だと思いました)。ところが最近は、工事をしているため、降るなら日曜日に降ってほしい、という気持ちです。雨がやんだので、監督と一緒に庭に出ました。監督はどこへ行ったのかわかりません。雨の日の写真も珍しいと思い、少し撮影することに……。

森の中のブロック塀はもう完成していました。けっこうな高さがありますが。これは土留めの壁で、ようするに、片側に土を盛るためのものです。これくらいの規模でも土圧がけっこうかかるので、ちゃんと鉄筋を入れて基礎から作ったわけです。カーブの内側は土に埋まり、線路側が露出します。見える方には、このあとモルタルの仕上げをしてもらいます。「苔が付いて、汚れやすいように」とお願いしました。

こちらが反対側から見たところ。素人がやったら、こんなふうにブロックをわざわざ斜めに切ったりしないでしょうね。段々のままにするはずです。いちいち丁寧な仕事に感心しております。

おや、だるま転轍機が、いつのまにか移動しています。どうやって動かしたのでしょうか? クレーンは来ていなかったのに。引きずったのかな……。庭師さんにきいたら、「コロを使いました」とのこと。うーん、それにしても凄い。なんでも、来週から、この転轍機があった位置へミキサを置きたい、とのこと。左官屋さんの作業が西庭園に移ったのと、南庭園はこれから植栽にかかるから、だそうです。

そういえば、ここにぽつんと、レンガの小さな柱が……。これは水道です。もともと、庭の水道は土の中に蛇口が埋もれていたのですが、今回、ちゃんと地上に出してもらいました。水やりをするのに便利な位置です。ちょうどガレージ前ですが、洗車はしない習慣なので、そちらの利用はありません。

2枚目の写真は、左官仕事が終わった南庭園。今までは、ここでミキサを回していました。白い袋は、洗い出しに使う玉砂利でしょうか。雨の日は、石畳が少し茶色っぽく見えます。

<しばらくつづく>

だんだん風景が変わってきましたが、まだまだこれからです。工事は続きます。今回のレポート、機関車が出てきませんでしたね。

/☆Go Back☆/