MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

庭園大工事 part2

/☆Go Back☆/

もうすぐゴールデンウィークですが、世界中で一番行きたいところは、自分の庭です。2番目がホームセンタで、3番目が模型屋さんでしょうか。しかし、このところ、ネットでほとんどのものが買えるようになったので、さきのことを見越して用意すれば、だいたいは足りてしまう、という気がします。唯一の問題は、宅配で届くときの段ボールやプチプチビニルです。これが売るほど溜まるのです。ゴミに出して捨てるのが大変なのです。スバル氏から、散々嫌味を言われているのは、実はこの一点なのです(ゴミ出しをする彼女に直接的な被害が及ぶため)。しかし、このように、目立つ目標を相手に見せて、囮作戦をとれば、お金を使っていることから目を逸らせられる、という利点はあるわけで、馬鹿になりません。何の話をしているのでしょう?

3つほど「へえ……」な情報を。

前回、うまくいきそうだ、と書いた電子回路は、その後、信号線をすべて100kオームでアースしたら、正しく作動するようになりました。ちなみに、CMOSのICって、メーカが違っても同じナンバなんですね。偉いなあ……。

それから、プラスとマイナスが逆になったバッテリィの話です。普通の鉛電池ではありえないらしいのですが、森がジョークで書いたとおり、安物はなることがあるそうです。つまり、厳密な意味で鉛電池ではない、ということですね。これらは、モデルニクスが、バッテリィのメーカに問い合わせてくれてわかりました。

最後に、鉄の線路をモルタルで固めてしまって、熱膨張による変形は大丈夫なのか、とのメールをいただきました。実は、鉄とコンクリートの熱膨張係数はほぼ同じです。だからこそ、鉄筋コンクリートという構造が成り立っているのです。どちらかだけが熱くなったりしなければ大丈夫です。

4月は南庭園の石張りに明け暮れた1カ月でした。ようやくそれも完成。これから、植木を整備し、GW明けには、西庭園の工事に移る予定です。

上の写真は、以前からあるインテリアの置物のダブルデッキトラム(木製)を工事中の線路にのせたところ。ちょうど5インチの車両くらいのサイズですが、車輪はダミィなので走らせることはできません。車輪だけ、なんとか付けられないか、と思案中ですが、ちょっと工作が大変なので見合わせています。

<南庭園大工事>

4月中旬の写真。入口・道路側から張り進んできた石畳が、ようやく線路のところへ到達しました。一方、その内側には、魔法陣のマーク。ガレージも円と三角でしたので、このシンプルな模様にしました。名前を入れたりとか、マイケル・ジャクソンみたいなことはしません。

左官屋さんが、たった一人ですべての石を張ったのです。凄いですね。職人さんというのは。ところで、監督の姿が見えません。一輪車で石を運んできて、それを降ろすときにがらがらと音を立てますが、トーマはその音が恐いみたいで、そのたびに遠くへ逃げるのです。

レールが既に同化している感じです。まだレールの内側の洗い出し仕上げをしていません。一カ所、レールの中に石が置いてあるところがあります。これは一輪車の通り道です。

職人さんが帰って、静かになれば、定位置に戻ってきます。道路を通る人や犬を眺めているのです。

ときどき、歩いて検査。ここはもう固まったかな、という感じ。星の円の中は、モルタルの仕上げをしたばかりなので、そこには乗りません。犬は固まっていないコンクリートの上は歩かないそうです(猫は歩くらしい)。

<駅>

信号機に配線してみました。電源は今はバッテリィを使用。安定化電源で点けようとしたのですが、アンペアが多いためか、どうしても安全回路が働きます。変だなあ。電球はせいぜい30Wくらいなのですが……。昼間はよく見えませんけれど、夕方くらいになると、正面は眩しいくらいに。右の入口の中にも、信号がぶら下がっています(中を向いています)。これで何人の人が頭をぶつけたことでしょう。位置を変えることを検討中です。

2枚目の黄色いレゴみたいなものは、コンクリートのブロックです。そうです、駅でアナウンスされる「黄色い線より下がって下さい」の黄色い線です。1枚しかないので、線にはなりませんが、一応、駅に置くことにしました。

石のがらがらが恐いので、監督はガレージの前の定位置ではなく、玄関前にいます。後ろに、積まれた線路が見えますね。枕木を塗装したあとで、沢山揃っていますね。見にくいですが、監督の頭の後ろの柱に、信号用取付金具(ブラケット)が仮セットされています。ここへ3燈信号機を持ってこよう、としていますが……。

同じ場所をカメラを引いて、西庭園からガレージを望んだショット。赤い葉っぱの紅葉。秋ではありません。一年中赤いのです。転轍機と3燈信号機はまだあります。もうすぐ移動する予定。丸太もまだちゃんとあります。大事です。

<工事現場>

駅の横、ガレージの前は、作業場になります。バンドソーとボール盤が並んでいます。手前にパイプみたいなものが横たわっていますが、これは、BSのアンテナ支柱で、ケーブルTVへ移行したため不要になったもの。当初は、これを立てて信号機を取り付けるつもりでしたが、少々細すぎることがわかり、予定変更。もったいないけれど廃棄になりそう。廃物を何でも溜め込む方針をそろそろ変えないと、がらくたが収納できなくなりますので。

黄色い道具車は、線路工事のときは大活躍です。すべてのパーツとツールが収まっています。写真の奥に見えるのが、森を大回りする新線。

<線路がつながった!>

西庭園から、北デッキ線へ上っていく、森を抜ける大回り線が、最後の難関です。まず、線路をつないでコースを決定しました。1枚目の写真で、右が既にある西庭園線(大木回避のため若干位置をずらしたので、下部構造と一致していない)。左が、デッキへ上がる新線です。

2枚目の写真では、手前が旧、奥が新。笹の葉っぱが沢山ありますが、庭師さんが除草材を使って、枯らそうとしている最中。少し弱ったかな、という感じ。

1枚目。庭のコーナを半径4mのカーブで回ります。これが新線、右の奥に少し見えているのが、旧線。

2枚目。これは逆から見た写真で、左が旧線(トラス鉄橋がある方)。右が新線です。機関庫は解体寸前。かつて檻があって、捨てられない粗大ゴミにシートが被せてあったところも、今回綺麗になります。実は、ここに、新しい駅ができます。鉄橋の側に、小さな椅子がありますね。だいたい、これに座って作業をしています。

こうして、最後はデッキに到達します。5mほど直線があって地上高約1m。ここがアーチの橋になります。椿の木の枝を少し払わないと人間がぶつかりそうです。今は線路の仮組みで、高さはだいたいのところに仮にセットされているだけです。

メインラインはこれですべてつながりました。弁天ヶ丘線史上最長のエンドレスが完成です。ただし、まだ貨車くらいしか通れません。重い機関車や人が通るためには、基礎や支持構造をしっかりと作る必要があります。これから土木工事が大変です。

<工事現場を走る>

南庭園の石張りは、ちょうど線路のところまで。反対側はまだこれからです。でも、線路の両側の石は既にモルタルが硬化しているので、試しに工事用列車で試運転をしました。勾配はまったく気にならない程度で、脱線もなく滑らかに通ることができました。

土を削った地肌が見えていると、いかにも工事現場らしい雰囲気で、この列車にぴったりです。しかし、ずっとこのままのシーナリィにしておくわけにもいきません。

<ガリバー線>

大名鉄道ガリバー線から、素敵な写真が届いたのでご紹介(小さくてすみません)。赤い機関車を脇役にするほど、フラワーガーデンが綺麗です。紫色の花が何なのか、森にはわかりませんが(笑)、それよりも、ちょっと古そうなレンガが良いです。

もう1枚は、先日お邪魔したとき。両社長が懇談中です(広報部長N倉氏撮影)。

その後、IC関係の問い合わせを何度もしつこくしています。ガリバー線のHPを初めて5年、こんなにしつこく内容を問い合わせてきた人はいないそうです。

<勉強中>

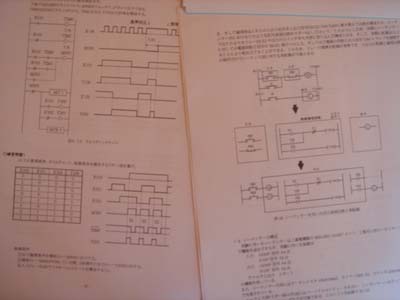

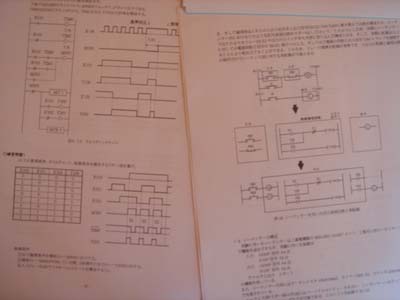

信号システムを構築するためには、センサで車両の位置や方向を検知し、それらの入力を処理して、所定の作動を信号機にさせる必要があります。センサは、磁気か赤外線あるいは超音波で、わりと簡単ですし、信号機も製作は難しくありません。問題は、処理とそれをいかに伝達するか、というトータルのシステムです。デジタル制御に関しては、ガリバー線の公開資料を参考に、ICによる試作をしました。これが伝達システムに当たる部分です。残るは、いろいろな条件下における作動をどうプログラムするのか、という問題。

ここ数週間は、インターネットで資料を探し回りました。最近ではPLC、PICというものが一般的だとわかりました。現在、まずは書籍に投資して勉強中です。ちょっとまえならば、A/D変換+パソコン+D/A変換、というシステムだったと思いますが、今はずっと手軽(そして安価)になっているのですね。しかし、まったくの初心者には敷居はけっこう高いです。とにかく勉強あるのみ、次に実験、という手順でしょうか。まずは、踏切警報機の完全な作動を目標に、第一歩を……。

<ガレージ内工業>

駅の線路配置が変わった影響で、ガレージ内の線路配置も変更をしました(というか、最初の計画のとおりになったのですが)。まず、自作のポイント2つを使用して、ヤードを作り、ターンテーブルを階段下から、奥へ移動しました。

もはや線路だらけですので、大物の工作は線路の上でするしかありませんね。まだ半径1mのエンドレスは健在ですが、これはそろそろ解体を余儀なくされるでしょう。

モデルニクスの線路は、動力車やトレーラのキットとセット販売になっているものがあって、そのセットだと、線路分の値段で、10万円くらいの車両キットがおまけに付いてくるのです。このところ、線路を沢山発注したので、このとおり、車輪が沢山たまりました。今年作るかどうかは未定ですが、4軸4モータの最強の機関車を作るつもりですし、また、大きくて重い荷物を運べるボギィ貨車も需要があるため早く製作したいところです。置物のトラムにも車輪が付けたいし、単端も作りたいし、まだまだ作りたいものがいっぱい。

ガレージの中で作業をしていると、監督もいつのまにか中に入ってきます。彼が見ているのは、新しい充電器。以前に使っていたものは、極性を間違えてスイッチを入れたため、回路が燃えてしまいました。

<グース箒装備>

まえからやりたかったのですが、適当な箒がなくて探していました。実物も、このように箒をつけて走っているものがありますね。刷毛でも良いけれど、幅がないとカーブなどでレールから外れてしまうのです。100円でちょうど良い固さの小さな箒が見つかりましたので、さっそくセットしました。

葉っぱくらいならば線路の上にあっても関係ありませんが、小枝や石が落ちていると、ショックがありますし、脱線することもあるでしょう。これを走らせれば安心です(本当に?)。

蛇足ですが、こんな構造。いい加減です。スバル氏に「杜撰」と散々指摘されている弁天ヶ丘線ですから、これで良いのです。カウキャッチャはペーパ製のため強度がなく、台車から直接アームを延ばしています。この部分がスプリングになって、適度にしなります。

グースは最近、クラクションを装備しました。電子パーツ店で見つけた200円のブザーに電解コンデンサを付けただけのものですが、なかなかの音色です。

<信号機設置>

3年もの間、ずっと庭に放置されていた3燈信号機(東武鉄道払下げ品)ですが、先日、専用ブラケット(取付金具)をオークションで入手しましたので、ついに、柱に取り付けることになりました。ガレージ駅の柱の1本です。1枚目の写真が、下部ブラケット。上部については、穴の角度が合わなかったため、別パーツを自作して、それを介して接続しました。

2枚目が取り付けられたところ。この信号機は重さが50kgほどあります。最初、スバル氏に手伝ってもらって、2人で持ち上げようとしたのですが、やってみたら、これが無理。その日は潔く諦めて、後日、庭師さんと左官屋さんの協力を得て、男3人で持ち上げて、無事取り付けることができました。この信号機はかなり古く、錆も出ていますし、塗装も落ち始めています(そこがまた風情がありますが)。奥に5燈信号機が見えます。

<石畳完成!>

ガレージ前、南庭園の石畳が完成しました。3週間かかりました。長かったですが、しかし、出来上がってみると、とてもしっくりと馴染んで、ずっと以前からあったみたいな感じです。さすがにアンティークの石材。これにして良かったな、という感じ。

レールの内側は洗い出し仕上げにしました。2枚目の写真がそのアップです。このように、コンクリートが完全に硬化するまえに、表面のモルタルを洗って流し取って、中の粗骨材(砂利)を剥き出しにする仕上げです。コンクリートのままだと、白い表面になりますが、洗い出しは凸凹で骨材の色が出ます。今回は、中央部を盛り上げ、高くしました。レールに近づくほど低くなり、車輪のフランジが当たらないよう5mmほどレール上面より下になります。中央を高くした理由は、水が溜まらないようにと、歩きやすさのためです。

ずっと年季の入ったミキサが動いていましたが、突然現れたおニューのミキサです。左官屋さんに尋ねたところ、まえのミキサが故障して動かなくなったとか。やっぱりこれだけの量の石を毎日張り続けたわけですから、ミキサも過労だったのでしょうか。最初はこのように赤やオレンジなのですが、そのうち、灰色一色になってしまうのです。

石畳が完成したので、周辺の工事に移ります。まずは、土止めのレンガ積み。ここも、アンティーク・レンガを使います。大きさがまちまちで、左官屋さんは大変でしょう。黒っぽい岩は、本物の溶岩だそうです。

通り心地を確かめるため、またまた試運転です。滑らかに走ることが確認できました。この線路は、自動車も踏んで横断しますが、まえはコンクリートの上に置いてある線路を踏んで通っていましたので、それに比べると、格段に通りやすくなりました。

工事は、まだようやく全体の3分の1くらい。このあと、1カ月半ほど続きます。

/☆Go Back☆/