MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

春RUN漫

/☆Go Back☆/

4月になりました。日差しも暖かく、絶好の庭園鉄道日和。コーヒーをカップに入れて、線路工事をしながら、ときどき運転をします。やりたいことが沢山ありすぎますが、1つずつ、できることから進めていきましょう。どんな小さなものでも、何かを作れば、何かが新しくなって、新しい楽しさが味わえます。そして、もっと新しい楽しさを見つけて、またまた解決すべき問題が現れるのです。

TV取材は終わりました。取材期間中に新しい機関車が走らせられるように、工作は主として9号機に集中していましたが、その後、いよいよ線路の大工事に着手しました。線路総延長は現在120mほどでしたが、今回の工事で一挙に180mになります。弁天ヶ丘線始まって以来の大躍進です。

今回のレポートは新しい機関車の完成と線路工事についてです。そして、またまた、『ミニチュア庭園鉄道2』のための取材(第3弾になります)に行きました。それは一番最後に……。

TVのインタビューでは、なんとか苦労談をききだそう、とマイクを向けられますが、はっきりいって、苦労らしい苦労なんてしていないし、時間をかけた凄い作品なんてないし、凝りに凝った工作も柄ではないし、そもそも何かに拘っている、ということさえないのです。「どこに思い入れがあるのか?」という質問に、「ここです」なんて答えられないのが普通ですし、なんというのか、一言でいえば、「楽しく遊んでいる」だけなのです。つまり、コンセプトは遊び道具、つまり「おもちゃ」ですね。実物の鉄道を精密にスケールダウンするような方向性もなく、また、「どうだ凄いだろう?」と他人をびっくりさせよう、という意志もまるでない。基本的に自分さえ楽しければ、それがすべて、という世界構築なのです。他人が手を触れたら、すぐに壊れてしまうような強度のものも多数です。子供を乗せることなど考えていませんし、どこかへ持っていって展示したり大勢の人を乗せて走ったりなんてことはまったく想定していません。それが、弁天ヶ丘線の特徴です。

<9号機デビュー>

Maxitrak製のキットを組み立てた9号機が、一応の完成となりました。結果として、足りないパーツは1種類(4個)だけで、作りやすく安価でとても良いキットでした。これはもともとは、プリムスという名前のディーゼル機関車です(というか、それはメーカ名ですが)。オリジナルがどんなものかは知りません。スケールは6分の1だと思います。

前回のレポートのときと比べると、屋根、ボンネット、そして窓枠などが付きました。いよいよ、本線を走らせます。ナベトロを連結して、ガレージの東口から出ようとしているところ。まだ、ドア下のストッパが外されていません。

出てきました。ガレージの前には、監督がお待ちかねです。監督の手が危ないので、ここでストップ。

牽引力はまずまず。ギア駆動ですが、音は大変静かです。モータが2機で前後が別々に回転するから、スリップにも強いでしょうか。

つづいて、西庭園線に入りました。高架を走ります。「申し訳程度のサスペンション」と、以前に書きましたが、ゆっくり揺れたりするので、実際にはこれがかなり効いていることがわかりました。

トラス鉄橋を渡ります。ときどき、ちりんとベルが自然に鳴って良い雰囲気。

その後、西庭園線のエンドレスを何周か自走させました。眺めているだけで楽しい列車です。後方に逃げ遅れている人は、テレビの撮影のプロデューサ。

春の日差しです。森の中を走り抜けます。赤い機関車は、弁天ヶ丘線ではこれが初めてです。

写真にはありませんが、この一番前のナベトロにシートを被せ、そこに人が乗れます。少し恐いですが、それで何周か走りました。たまたま、ナベにぴったりはまるシートがあったのです。

<サファイア>

今日は、8号機Sapphireはお休みです。火を入れると、何時間もかかってしまいますので……。ヘッドライトとサンドドームが新しいです。お休みなのに、こうやって駅へ出てくるのは、ガレージ内の本線をあけるためです。

監督は定位置で日向ぼっこ中。もう背中が摂氏40度以上。

<オールスター>

天気が良いので、みんな出てきました。工事になるまえに、写真を撮るためです。西庭園のデルタ線も廃線になりますから、今のうち。AB10の列車と、その後ろにはKato 7tonがターンテーブルに。

デルタ線はなくなりますが、この引込み線の部分は残ります。ただし、機関車庫は廃棄です。

この近辺の風景は、全然違ったものになるでしょう。それにしても、ここで何枚も写真を撮りましたね。本当に良い撮影スポットでした。

そうしているうちにも、本線を赤い9号機が走り抜けていきます。ナベトロが4両、一番最後はタンク車です。ごとんごとんと、ポイントで音を立て、ベルがちりんと鳴ります。

<9号機走る>

ちょっとアップを。フロントグリルは、凹んだところを黒く塗りました。ちょっと立体感が出たかも。プリムスと浮き出た文字にもホワイトを入れてあります。

森へ向かうカーブは、荒涼とした風景で、この産業用編成に似合います。

森の中を抜けて走ります。ここでもベルが2度鳴ります。ナベトロには、何か鉱物を載せたいところですが、実はこれから塗装をするので、あまり汚したくないのです。何色に塗るかは思案中。

乗って楽しむことも、乗らずに眺めて楽しむことも、どちらも庭園鉄道の醍醐味だと思います。しかし、どんなレイアウトもそうですが、やっぱりエンドレスが一番面白い、ということですね。

カラー的に綺麗でしょう? オリエンタルな雰囲気です。この近辺の風景も、そろそろ見納めになりますので、今回、少し大きめにしてみました。

<ディーゼル組>

1号機登場。まだまだ現役です。考えてみると、このワークディーゼルに始まり、3号機のグース、5号機のガソリン機関車、7号機のKato 7ton、そして9号機のプリムスと、弁天ヶ丘線では、奇数番号の機関車はすべて内燃機関ですね。偶然でしょうけれど。ちなみに、2号、4号が電機、6号は何でしょう? 8号は蒸気です。

1枚目の写真は、運転しながら撮った走行中のショット。2枚面は、玄関前のカーブに停車中。キャビンにはバッテリが載り、コントロール用のソケットが見えます。

5号機も久しぶりに出てきました(エンジンはかけていません)。同色のタンク車を1両だけ従えています。7号機のせいで出番が少なくなりましたね。

<社員>

光が絶好なので、撮影会になりました。新しい9号機のキャビンにぴったりです。

もう1枚はカブースの後部デッキに座っているところ。こちらは、少々サイズがミスマッチですが……。

<TV録画最終日>

今まで一部だけしか出てきませんでしたが、上の写真のときも、ずっとTV撮影クルーがいました。1ヶ月以上にわたる密着撮影でした。これが、一番最後の日の様子(実はその後も追加撮影が1日ありましたが)。車両についても、アップで撮っていたようです。トーマがなにげなく近づいてきます。邪魔をしているように見えますが、彼は彼なりに仕事をしているつもりでしょう。

5号機も撮ってもらいました。しかし、植木鉢でできているタンク車の方が一般受けするのでしょう。こういうのに、「一般」は弱いのです。

2枚目の写真は、ワゴン車の上にカメラを載せて、上からの全体を撮影をしているところです。トーマがちゃっかり中心にいます。この日は、ほとんどの機関車が走りました。

これは、HO(というか、On30というか)のパイク(小さなレイアウト)を玄関前に出して撮影しているところです。埃を被っていたので、それを息で吹き飛ばしてから、撮ってもらいました。前に座っているトーマは関係ありません。

ワゴン車から全体風景を撮っているときは、わざとらしく機関車があちこちに配置されました(小さいヤラセですね、これは(笑))。しかし、監督は言われもしないのに中心に入り、これだけはヤラセではありません。

今回のTV撮影について、「どうせ歪曲されるから心配だ」というお見舞いメールを沢山いただきました。TVというものが既にそういったイメージで大勢の人に捉えられていることを、TVに関わる人は認識しているでしょうか。森自身も、TVは見ないし、TVというマスコミに対しては、平均的には否定的な見方をしています。

それなのに今回のTV取材を引き受けたのは、第1に、小説ではなく模型関係だったことと、第2に、非常に紳士的な丁寧な対応だったこと、によります。ヤラセをしないという条件で引き受けました。小説家として出ることは、今後もないと思いますが、欠伸軽便鉄道の広報活動のためならば、と考えました。つまり、鉄道経営の「ごっこ」をして遊んでいるわけで、この意味では、お客さんを増やす(『ミニチュア庭園鉄道』の読者が、つまり乗客になります)ことは、社長として重要な任務だと考えました。もともと、このHPのレポートがそのために存在しています。本来は、人に見せる目的で模型を作ることは(森の場合は)ないのです。

さて、TV取材の全体を通して感じたことは、とにかく「人間」や「顔」を必要以上に欲しがる、ということでしょうか。その人間が成した仕事、作り上げた作品、考えていること(つまり言葉)よりも、今あるものを撮り、今話す言葉を録る傾向にあります。これは、おそらく「映像」に拘っているからだろうと想像しますが、この拘りのために、基本的に「今」しか録れない、という不自由さのジレンマから抜け出せません。歴史の積み重ね、時間の流れ、が録れないのです。

一般に「映像は正直だ」「映像はわかりやすい」「映像は訴える力がある」という言葉を(おそらく特にTVで)耳にします。しかし、たとえば、模型の趣味の場合、ビデオやDVDはだいたいつまらないものが多いのです。これも「今」しか見られないことに起因していて、やはり製作記事などのテキストの方がずっと面白くなる道理。短い時間で作らなければならない、というそれぞれに立場があるので、しかたのないところでしょうけれど……。

静止画とテキストだけのHPや書籍の方が、情報を時間軸で積み重ねることで、より正確にものを伝えられる可能性を有していることは、今のところ幸いといえるでしょう。

今回の撮影スタッフは、皆さん紳士的(これがTV関係では珍しい)で、大変好意的だったと思います。上に書いたことは、不満というのではなく、TVというメディアに対する「課題」と受け取ってもらえれば、と希望します。放映は4/11の10:45からだそうです。残念ながら、森は見ません。そんな時間があったら工作をしています。自分の小説だって、本になったあとに読んだことは一度もありません。「どこに、そんな時間があるのですか?」という質問をよく受けますが、ほら、ここにあるでしょう?(笑)

<インドア・モデリング>

新額堂で購入したOn30のキットを組み立てました。プラスティック製で、台車もプラスティックです。瞬間接着剤で組み、最後はエアブラシでカラーリングして出来上がり。軽くウェザリングしています。工作時間は合計2時間程度でした。デカールがあるともっと引き締まりますが、また今度。

せっかく久しぶりに埃払いをしたパイクのレールにのせてみました。引くのは亀の子ポータです。カプラがないので、誤魔化しています。このパイク、ひさしぶりですね。非常にシュールなシーナリィで、なんというか、ファンタジィ系なのですが……。一応、バラストは接着してあります。

<線路工事本格化>

さて、いよいよ線路工事を始めました。このように、人が通るその先に、必ず監督がいるのです。はっきりいって非常に邪魔。ゆっくりとぎりぎりを通らなければなりません。

今回、線路を切ったり、つないだりをするため、電動工具を屋外へ持ち出し、現場作業所を設置することにしました。まずは、ボール盤を運び出します。写真は、Kato 7tonが写っていますが、その後ろの乗用トレーラにボール盤を載せて、手で押して運ぶだけです(つまり、機関車はこの場合、余計なお荷物)。でも、せっかく線路があるのですから、重いものは、極力鉄道で運ぶことにしています。

ガレージの前までボール盤を運んできました。電動ノコ(バンド・ソー)も出しました。こちらはスタンドに車輪が付いているので、引きずってきました。

2枚目の写真がレールを切断しているところ。以前は、金ノコを使い手動で切断していました。1本切るのに10分ほど(2本あるから1箇所に20分)かかっていましたし、体力も消耗しましたが、今回は非常に楽、30秒くらいで綺麗に切れます。熱くもならないし、音も静か。最近導入した工具の中では、このバンドソーが一番「もっと早く買えば良かったなあ」評価です。

このあと、ボール盤でレール側面に穴を2つ開けて、ジョイント金具で固定できるようにします。これも、以前は電動ハンドドリルを使っていましたが、やはりボール盤だとあっという間で簡単です。約10分の1の時間で済みますし、とにかく正確です。非常に効率がアップしました。

まずは、南庭園線(仮称)へ延びる部分を作りました。線路の切断や連結が楽になったため、少々複雑になっても、より良い配置を、というふうに積極的にレイアウトできます。大きな樹の下をかすめて、その後カーブになります。この部分は、後日、石畳みになる予定。その施工日までに、線路の位置決めをしなければならないのでした。

ガレージの前のコンクリートの上に敷かれていた線路はすべて撤去されます。写真はポイントを外したところ。線路がなくなったのに、影のように砂がこびりついていました。

まだ整地されていない場所に設置されるポイントと60度のクロッシングですが、ガレージの前の平面でセットして、線路を加工しました。Yの2番ポイント(カーブ半径4m)が2機です。手前のポイントには既にポイントマシンがセットされています。

これを現場に置いたところ。まだ手前左の部分が整地されていませんので、ちゃんとは繋げませんが、だいたい位置を決めることができました。

こちらは森の中のクロッシング。こちらは45度。日向になっている部分には4番ポイントがありましたが、撤去されています。大きな樹に一番接近する難所だったので、今回、少々線路を逃がして、クリアランスを取ることにします(写真ではまだですが)。

2枚目が反対側から見たところ。向こうに見えるのが、Yポイントと60度のクロッシング。手前が45度のクロッシングです。この手前の斜めの線路は、ぐるりと大回りして、北デッキ線に接続する予定です。

その北デッキ線の終点部分。ここに長さ3mほどの橋をかけて、西庭園へ入ります。地面の近くに仮置きしている線路が新しい線です。

向こうに見える赤いトラス鉄橋は、この場所から移動します。新しく作る橋がよく見えるよう、手前のトラス鉄橋をどける、という景観デザインのためです。

本線の主要なポイント4機については、電動で切換ができるようにします。以前にいろいろ実験をしていましたが、やはり、永年風雨に耐えるだけのものを作ることは無理と判断し、市販のポイントマシンを購入しました。モデルニクス製です。写真は、それを取り付けたところです。手前にあるのが、ポイントを切り換えるための送信機。これ1つで、すべてのポイントを無線で操作できます。ポイントマシンは、バッテリィ内蔵のため、まったく配線の必要がありません。

屋外でもボール盤を使用することが、非常に高効率だとわかりました。このように台車に載せて、これから、必要に応じて現場まで移動することにしましょう。

駅の前は、現在、線路加工のための作業場となっています。ガレージの前へカーブしていた路線は撤去され、逆に、西庭園へ向かうカーブが設置されつつあります。監督もちゃんと仕事をしています。

デルタ線を撤去したため、ポイントが駅周辺のヤードに使えることになりました。機回し線と引込み線を設置。自転車置き場ではなく、ここは当初より駅として設計されているのですから、これが本来の姿。

図面を引いたときは、この樹の手前を通るはずだった線路ですが、どう置いても無理があって、線路が蛇行してしまうので、思い切って、樹の反対側を通すことにしました。このあたり、現場の柔軟な対処で、どんどん設計変更されていきます。

デルタ線は撤去されました。また、本線は左手の大木を回り込むために少し斜めに本線が通ることになりました。ベンチのすぐ側の樹は、このまえ切られた枯れた松で、のちほど撤去されるため問題ありません。あ、何年間もずっと庭に転がっていた信号機が動いていますね。どうしてでしょう? これは、次回のお楽しみに……。

<ガリバー線訪問!>

5インチの庭園鉄道の草分け、大名鉄道ガリバー線を訪問してきました。もう、マニアの間では加塩氏のHPはすっかり有名ですので、詳しくはそちらをご覧下さい(リンクのページ参照)。森はもう隅から隅まで、回路図などもすべてトレースするほどじっくりと、以前より拝見していました。弁天ヶ丘線が実現したのも、ガリバー線のHPがあったおかげといっても過言ではありません。今回、そんな憧れの鉄道に乗って(運転して)きました。

近頃、HPの更新がなかったので、心配しておりましたが、なんのその、着実に開発は進んでいました。黄色のDLも新しいものです。赤、緑、黄と、3台とも違う色に塗り分けるあたりが、弁天ヶ丘線と似たフィーリングです。乗り心地は素晴らしいです。玄関前の緩やかなS字は、非常に雰囲気も良く、まさに軽便鉄道。運転しているのは、最近、弁天ヶ丘線・広報部長と呼ばれているN倉氏です。

信号とポイント切換のシステムがすべてオリジナルのハイテクで、本当に他に類を見ない素晴らしさなのですが(どうか、リンクからガリバー線のHPを直接ご覧下さい)、その他にも、この隙間を縫って家を一周している路線が実に凄い。カーブの半径は2mだそうですが、路面電車のようにコンクリートで線路を固めて、歩きやすさも確保されています。

車庫の中には、電動のターンテーブル。それに、蒸気機関車がありました。ニイザキM.E.製のコッペルです。弁天ヶ丘線で現在製作中のものと同じです。うーん、何もかも先を越されている感じですね。あれも真似たい、これも真似たいという、本当にお手本の宝庫というか、夢のような鉄道です。

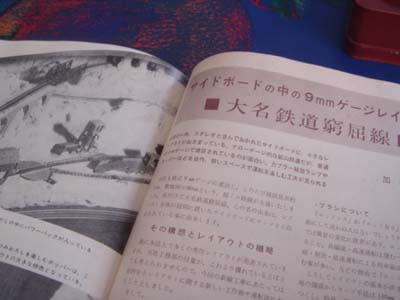

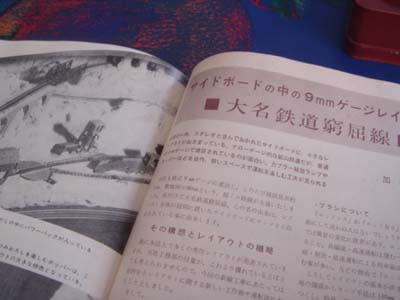

加塩氏の大名鉄道は、日本で初めてのHOの庭園鉄道として、TMS誌に掲載されたことを覚えておりましたが、うっかり忘れていたことがありました。35年まえ、この写真のレイアウトの記事を読んで、当時中学2年生だった森は衝撃を受け、これとまったく同じ線路配置のレイアウトを作ったことがあったのです。穴のあくほど読み返した記事、それが、まさに加塩氏が書かれた「大名鉄道窮屈線」の記事だったのです。凄いですね。35年振りに、作者に直接お会いできたわけです。もうこれだけで、「いやぁ、鉄道模型ってほんっと素晴らしいですね」と言いたくなりました。それにしても、当時から、まさに嗜好がぴったり一致していたことは確かでしょう。

もう1枚の写真は、加塩氏が最近開発されたコントローラ。ブレーキが装備され、蛇行運転を電子的に再現するシステムのようでした(小さい鉄道模型では一般的なシステム)。この他、ダイヤグラムを作製し、そのとおりに列車が運行できるよう、運転者に、縮尺時間で作動する時計や、コマンドを自動的に文字表示する装置も試作されていました。うーん、最新鋭です。進化しているのです。こんなハイテク、弁天ヶ丘線はいったいいつになったら追いつけるでしょう。まだまださきは長いですが、頑張らなくては……。

ガリバー線訪問記は、8月刊行予定の『ミニチュア庭園鉄道2』に詳しく書く予定。本当は、今すぐでも書きたいですが……。

<工事開始>

3月中旬にヨーロッパから石が届き、予定よりちょっと遅れましたが、3月末に庭園大工事に突入しました。初日の朝、まっさきに問題の切り株を3つ撤去してもらいました。少し大きめのユンボが来て、あっという間に片づけてしまいました。でも、重機の威力はやっぱり凄いです。たとえば、こつこつと自分一人でやったら1年はかかる労働でしょう。

南庭園をすべて掘り下げて均しました。これからコンクリートを敷いて、その上に石を敷き詰めます。工事の詳しいレポートは次回に……。

玄関前を横切るこの急カーブ(+急勾配)も廃線になりました。これが最後の写真になります。

/☆Go Back☆/