MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

工作と取材

/☆Go Back☆/

更新は久しぶりですが、欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線は大いに暗躍中です。

まず、『ミニチュア庭園鉄道2』(中央公論新社)の編集作業が始まりました。本になるのは、7月か8月になりますが、既に写真データを編集部に渡し、これからゲラを出してもらってチェックする段階。そして、HPにはない記事もこれから書きます。最初の本に比べると、HPのレポートの内容を削ってダイジェストが掲載され、その分、特別記事の割合が増える予定です。さて、そのためにわざわざ取材にも出かけることになりました。東京近辺で3箇所、静岡で1箇所の予定。今回、そのうちの1箇所をほんの少しだけご紹介しましょう。

車両製作工場では、イギリスから届いたディーゼル機関車のキットを組み立てています。ナベトロの塗装などはそっちのけです。さらに、待ちに待った蒸気機関車コッペルの第2回配布分のパーツが届き、俄然活気が出てきました。こちらの機関車が走るのは早くても今年の冬でしょうか。楽しみです。

土木部も活動しています。線路の延長工事の計画を進めつつ、60mにも及ぶ新しい線路をモデルニクスに発注しました。先日それが届きましたので、これからいよいよ実施工に入ります。石畳の工事も1カ月以内に始まる予定(ヨーロッパからの石を待っている)。さらに、煉瓦積みのアーチ橋も、庭師さんと相談して、いよいよ現実的なものになってきました。

一方では、ちょっとしたトピックス。欠伸軽便鉄道は現在テレビの密着取材を受けています。NHKのBSの新番組だそうです。取材は3月末まで続きます。このため、毎日ずっとカメラやマイクがすぐ近くにいる、という中で、(案外気にせず)勝手に工作をしたり、運転をして楽しんでいます。ヤラセは一切しないという条件なので、「勝手に撮ってくれ」というスタンス。通常はテレビの取材(というか森が顔を出すこと)は一切お断りしていますが(合計数十回断ったと思います)、今回は鉄道会社・欠伸軽便の広報活動の一環としてお引き受けしました。鉄道模型関連ではNHKは2回目です(1回目のことは既刊『ミニチュア庭園庭園鉄道』に詳しい)。えっと、上のGゲージレイアウトの写真、いつになく明るいでしょう? これは、テレビのスタッフが照明をセットしたとき、横でデジカメで撮ったものだからです。

そんな雑多な話題で3月初めの弁天ヶ丘線レポートをお届けしましょう。

<DLキットの組み立て>

Maxitrakの電動機関車のキット。このDL(ディーゼル機関車のこと)は、出来上がると、産業用の小型機関車になります。1枚目の写真が、駆動系。モータは2機で、比較的小さなものが各軸に付き、ギアドライブです。分厚い鉄板に取り付けます。サスペンションはゴムで申し訳程度ですが、前後独立です。この状態でモータの慣らし運転をしました。

2枚目の写真はシャーシとその上のバランス(ランボードっていうのかな?)。これはステンレスだと思います。かなり薄くて華奢な構造。前後の鉄板(リベットを打ちました)が少し厚いだけで、構造的には、台車部と前後で強度を保ちます。バランスの上に乗っているは、レジン製のパーツ(飾りです)。

これがそのレジン製のパーツのアップです。あまり上等なモールドではありませんけれど、サイズが大きいし、ほとんど見えない部分なので問題ありません。板バネのサスペンションや、オイル・ハッチを表現しています。軽くヤスって整えました。

次の写真は、コントロール部の電子基板とスイッチ類の配線。ヒューズがあったり、ブレーカも付きます。丸い黒いパーツは汽笛のブザー。鳴らしてみたら、ピーと高い音がして、下手な蒸気の汽笛よりも本物っぽい感じでした。こういうの日本でも売ってないかなあ。数百円くらいのパーツでしょう。

シャーシ部を塗装しているところ。まず灰色のプライマを吹いて、その上に半艶の赤を塗りました。

2枚目は、キャブを仮組みして様子を見ているところ。薄緑色に塗ったプレート(これが上の写真のスイッチボードの表側になります)が中にあって、スイッチ類がここに付きます。このように、各部を塗りながら、組み立てていきます。

<ガレージ線>

最近、弁天ヶ丘線の広報部主任と呼ばれているN倉氏がデキ3を運転中。ガレージ線のエンドレスは、比較的安全なため、こうして普通に運転ができるのですが、西庭園線などは、危険な箇所が多く、運転が難しいので社長以外は許可が下りません。線路を整備するか、運転手を教育するか、のいずれかですね。

Sapphireのために作った新トレーラですが、デキ3の運転にも適します。今後は、このタイプの乗用トレーラを増強していくのが良いかもしれません。

ガレージの東で待機しているKato 7tonです。本線にいると邪魔になるためです。ときどきエンジンをかけて乗っています。相変わらず快調です。クラッチをつないで低速でスムーズに走らせることにも慣れました。ただし、この青い貨車を被った乗用トレーラは、ちょっと座位置が高すぎるため、この機関車の運転には適していません。見た目もミスマッチですしね。この問題もいずれ解決したいところです。

<修善寺ロムニィ鉄道>

さて、2/21の土曜日に、伊豆半島の修善寺へ行ってきました。広報部のN倉氏、スバル氏、それにもう一人、中央公論新社のK野氏の4人で取材旅行です。三島までは新幹線。そこで落ち合って、この写真にある。伊豆箱根鉄道に乗り換えて終点まで。

2枚目の写真は「虹の郷」の中にあるロムニィ鉄道の駅舎です。イギリスの本物のロムニィ鉄道の駅舎とは、ちょっと違いますが、乗り場の雰囲気はまあまあ似せてありました。

ロムニィ鉄道は線路幅が15インチ(約40cm)。普通の機関車の約3分の1の大きさです。ターンテーブルにのっているのは、フライングスコットマンですが、高さは1mちょっとで、横に人間が立てば、胸のあたりになります。回転テーブルのストッパがレールの間にありますね。もちろん、人が押して回します。

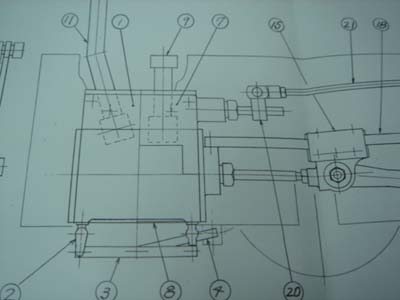

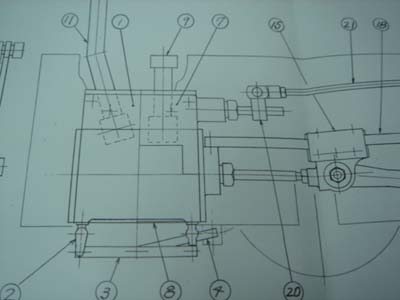

面白い写真が撮れました。今回の取材の一番の収穫はこれだったと思います。ボギィ台車の構造がよくわかります。ボギィの支持や、ブレーキや、サスペンションなどなど。

詳しい報告は、『ミニチュア庭園鉄道2』に掲載されますので、お楽しみに。

<監督の業務>

監督は今日も庭の見回りに余念がありません。この機関庫は、今度の工事で取り壊されます。ターンテーブルもガレージ駅の方へ移設する予定です。

少し暖かくなったので、庭の草の上でも日向ぼっこをします。庭園鉄道をじっと監視中。玄関前の急カーブ+急勾配も、次の工事で消えます。けっこうスリルがある箇所でしたが……。

<テレビ撮影>

テレビ局のスタッフが3人来ています。弁天ヶ丘線を撮影中。カメラと音声とディレクタの3人。構図を決めたり、光の様子を見たり、焦点を合わせたり、デジカメとは違って、いろいろセットが大変な様子でした。カメラが大きいのはハイビジョンのせいだとか。

そんなことはおかまいなしに、電車は走ります。AB10は今日も快調。このまえ切ってもらった松の樹の間を通ります。樹の上がありませんが、このように上手く撮れば見えません(次の工事で撤去予定)。カメラマンを乗せて走れないか、ときかれましたが、ちょっと不安定なので拒否(笑)。やはり、鉄道は安全第一です。

まるで列車を待つ鉄ちゃんみたいですね。こうして待ちかまえられていると、運転している方もちょっと新鮮な感じかも。JRの機関士さんはこんな気持ちで通過するのでしょうか。しかし、沢山撮っても、使われるのはほんの一部ですからね。撮影の98%は没になるそうです。

夜も、書斎やガレージでカメラを回しています。散らかったガレージの中には、なかなかカメラがセットできる場所がありません。照明も工夫が必要なようでした。しかし、森はまったくいつものペースで仕事や工作をしているだけですので、影響はほとんどありませんでした。元来、他人をあまり気にしない人間なのです。何かをしてくれ、という要求には一切応えないという条件での撮影ですので、撮影側は、辛抱強く、じっと待つことになります。野性動物を撮影するのと同じ感覚ですね。このような撮影が一ヶ月以上に渡って何日も続きます。

<ホビィ・ルームも>

日曜日は雨だったので、ホビィ・ルームの撮影でした。ここだけで半日かかっていたみたい。まず、照明をセットして、明るくしました。これに便乗して、デジカメで撮影したのが2枚目。いつもよりも全体に明るいでしょう?

手前に白い屋根の建物がありますが、ボール紙で作った屋根が未塗装のままもう1年くらいになりますね。そろそろ塗ってやらないと。その手前にはフォーニィ(蒸気機関車の形式)がいます。

青いクロコダイルはまだ戻ってきません。赤いクロコダイルが走ります。走っているところを撮ったショットは初めてかも。スピード感がありますね。架線集電しているため、パンタグラフを擦るキーキーという音を立てながら走ります。

<コッペルのエンジン>

いよいよニイザキMEからコッペルの第2回目のパーツが届きました。今回は予想どおりエンジン部。つまり、蒸気の力でピストンを動かすシリンダの部分です。素晴らしい出来映えですね。写真の手前は、蒸気の通り道の溝が見えている断面。ここをスライドバルブが動いて、蒸気の出入りの道筋を切り換えるわけです。ここまで既にできているという簡単キットなのですが、それでも組み立てるのには時間がかかります。じっくり臨みましょう。

今回はクロスヘッドやバルブの部分が到着したので、全部組み上がったら、エアでテストができるでしょう。ちょっと楽しみです。

<備品増強>

水平対抗の蒸気エンジンを入手しました。古そうです。Gゲージクラスの車両くらいならば使えるかもしれません。

珍しくミニカーを。これはインターネットで募集して、希望者がある程度集まれば限定生産する、という企画で作られたホンダ・ビート。したがって、普通には売られていません。なかなかの出来映えです。応募してから1年かかりました。実物との最大の違いは、綺麗なこと。

某大学内の粗大ゴミ置き場で拾ってきました。小型旋盤とフライス盤。通電したら一応動きました。使えるかな。それから、左横にあるのはマシンバイスです。これもまだまだ使えます。使えなくても、機関車のウェイトにはなります。

<信号機>

信号機が立ちました。ポールの先に、信号機本体に収まるような形の金具を自作して溶接しました。本当は、このようにポールの先にのっていることはまずなくて、立っている棒の横に信号機は取り付けられます。

と、思っていたら、その取付金具がオークションに登場しました。こんなマイナなものが出るのですね。さっそく入札して購入できました。これは、庭に転がっている3燈信号の方に使いましょう。

その後、信号機用の電球もオークションで手に入れました。まったく、何でも揃いますね。ソケットが3本足で、今まで見たことのないタイプです。これを入れて……。

バッテリィで点灯させてみました。ちょっと電圧が弱いのですが、でも、レトロな明かりです。とても良い感じ。

<DLのボディ製作>

下回りがだいたい出来上がったので、ボディの組み立てに入りました。写真はボンネットの部分で、サーフェイサを吹き付けたあとの様子です。排気管とサンドドームがあります。この間にオプションのベルを付けているものもあるようなので、クリスマスのベルを加工して取り付けるかもしれません。

2枚目は、キャブにエンジンルームのサイドを取り付けたところ。四角い穴の内側に網を貼り付けて、グリルにしています。こちらも、既にサーフェイサを吹いたあと。だんだん形が見えてきました。

駆動部を取り付けました。サスペンションは、レジンのパーツを黒鉄色に塗って、金具で取り付けました。これは完全な飾り。

配線をし直して、バッテリィを載せてみたところ。この高さ(19cm)のバッテリィではちょっと無理がありますので、もう1つ小さいものが必要です。前部のグリルもレジン製です。別パーツのヘッドライトを取り付け、その配線も終わりました(電球が中に入って点灯します)。いよいよ、次回はテスト走行のレポートができるでしょう。

/☆Go Back☆/