MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

哲学の冬

/☆Go Back☆/

欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線は相変わらずです。冬ですから、主にガレージ内で活動中。細かい工作を少しずつ楽しんでいます。

予定では今頃、ニイザキMEのコッペル(蒸気機関車の名前です)を組み立てているはずだったのですが、部品はまだ第2回目が届きません。ライブスチームの製作に何年もかかった、という話をよく耳にしますが、もしかして、ちっとも部品が届かないから、それを待っている時間、という意味なのかもしれません(笑)。まあ、しかし、忙しくてなかなか模型に時間がとれないので、ちょうど良いのかも。

久島諦造著『ミニ旋盤を使いこなす本』の「応用編」を入手したため、最近また旋盤を回しています。やっぱり楽しいです。

<小さな工夫>

車両の連結はドローバーで行っていますが、両方から突き出たそのバーを真ん中で止めるネジに、写真のような蝶ネジを使っています。道具がなくても手で締めつけられるからです。ところが、長期間走っているうちに振動で緩んで、気づいたら下の蝶ナットがなくなっている、ということがあります。トラブルを避ける確実な方法として、写真のように、ネジ部に穴を開けて、ピンで止める方式を採用しました。これだと、蝶ナットも回らないのでグッドです。

走行距離を簡単に測る方法はないか、と考えていたのですが、自転車に取り付けるサイクル・コンピュータなるものが2000円くらいで売られていました。万歩計と同じようなカウンタに、磁石の接近でオンオフするセンサが付いたものです。1枚目の写真は、車軸に小さな磁石を取り付け(両面テープとビニルテープでぐるぐると)、そのすぐ近くにセンサスイッチがくるようにセットした状態。車輪が1回転すると、1回オンになり、カウンタが1つすすみます。これに、車輪の周長を乗じれば走行距離になります。前進してもバックしてもカウントされます。

もう1枚が、モニタをセットした様子。これは、走行距離の他に、1分ごとの平均速度も表示できます。もっと安い万歩計を改造して作っても簡単でしょう。

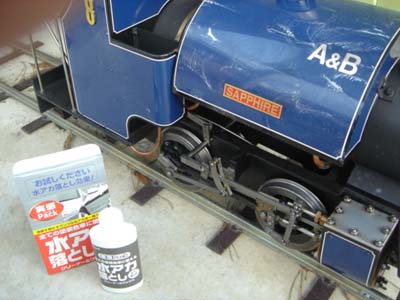

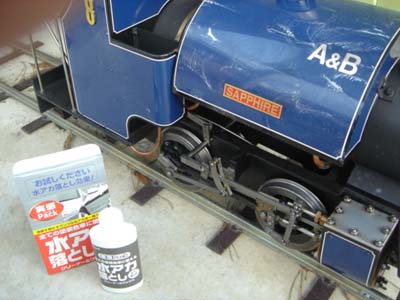

サファイアですが、サドルタンクの上にある水を入れるハッチを、サンドドームに見立てて作ってみました(ラクダのこぶみたいな部分)。しかし、今一つですね。サドルタンクの水位を見られるようにしたいので、このハッチに穴を開けて、棒を差し入れ、下に浮きを付けようかと思案中。

自動車に使うワックスを買ってきて、サファイアのボディに使ってみました(実は愛車の洗車はしない主義なので、普段はワックスを買ったことがないのです)。ウレタン塗装だとこれができます。ラッカ塗装だと危ないでしょう。

<小さな客車>

新トレーラに被せる客車のボディです。もう長いこと工作していますね。時間がないので、1日に15分くらいしか工作ができないためです。しかし、このゆっくりさを逆に活かそうと考え、今回は、多色塗り分けをすることにしました。塗装は乾燥に時間がかかりますので、色数が多いと、少しずつしか進められなくていらいらするのですが、これを逆手にとろうという作戦です。

ボディは3色。屋根で4色目です。2枚目に写真は、マスキングして屋根を塗装しているところ。新聞をとっていないのに、こういった新聞紙はどうやって手に入れるのか、というと、たとえば、宅配で届いた荷物に入っていたりするものを、全部とっておくのです。

出来上がりました。レタリングがまだなので、少し間が抜けて見えますが、イギリス風でしょうか。側面はアイボリィとブラウン、妻面は鈍いレッド。コーヒーカップが置いてありますね。サイズを示すために置いたのではなくて、偶然です。今回は、機関車はサファイアではなく、デキ3です。

<シグナル>

だいぶまえにオークションで手に入れた5燈信号機です。ずっと転がったままです。なんとかしたいのですが、立てるのも大変だし、点灯させるのはもっと大変でしょう。しかしとりあえず、点灯させるための工作を始めています。

<工作室>

工作室の旋盤。最近、自動送りに慣れたというか、使うようになりました。

2枚目は工作室からガレージを見たところで、青いツールボックスが左に見えます。道具でいっぱいで、もう入りません。右端に見えるのがフライス盤。これもちょっとしたことにすぐ使います。Kato 7tonがいるところが、ガレージ線の本線です。機関車の手前にある、ポットみたいなものは、蒸留水を作る装置。

<冬のデキ3>

日曜日が少し暖かかったので、デキ3が出動しました。距離計をつけたトレーラを試したかったので、サファイアに連結していたものをデキ3に引かせて走りました。デッキの上でも、この機関車は静かに走ります。

いつも石炭を乗せているオレンジのワゴンには、バッテリィとコントローラが載ります。こういうケースも想定して寸法がデザインされていますので、ぴったりです。重いバッテリィを載せた方が、車両としては安定します。

距離計は、正確に作動することが確認できました。これで、今日は何km走った、とわかるようになったわけです。

シート車に塗装が終わったばかりの客車ボディを被せて写真を撮りました。バッテリィとコントローラは後ろに隠してあります。

2枚目は、無人で運転をしているところ。万が一のことがあるので、ゆっくりです。流して撮影して、躍動感を出そうとしましたが、遅いからちょっと無理でしたね。

昨日の朝も今朝も、うっすらと地面が白かったのですが、日が差すとすぐに解けてしまいます。風もなく暖かい休日でした。

<ここがまだ手つかず>

監督も日向ぼっこ中。彼が座っているこの近辺が、石畳になる予定のところです。ここはまだ、弁天ヶ丘線としても未開拓の土地で、将来線路を延ばそうと考えていました。

現在は駐車場です。ちょっとわかりにくいですが、ミニの左に大きな切り株が3つほどあって、歩くと躓きます。今までにこれで転んだお客さんが数人。夜は特に危険です。これらも、今度の工事で撤去する予定。

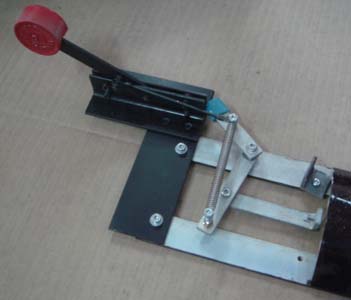

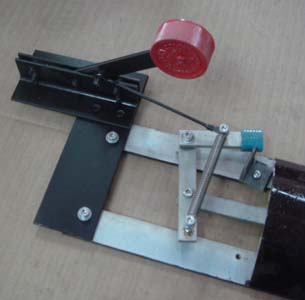

<量産型ポイントレバー>

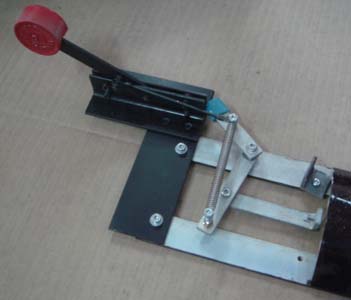

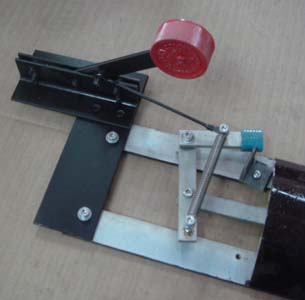

ポイントの切換は、メインラインについては電動ポイントマシンを導入し、ラジコンで運転しながら切り換えられるようにする予定ですが、それ以外のヤードのポイントは手動になります。

なるべくシンプルで壊れない機構で、使い勝手が良い方法を検討してきましたが、今回試作品が完成。まあまあのフィーリングなので、これで量産したいと思います。現在、弁天ヶ丘線にはポイントが12機ありますが、このうち4機を電動、8機を手動とする計画です。写真の切換レバーは、帯板とアングルとビスで組み立てたもので、赤い丸い部分は、タミヤのプラカラーの蓋です(つまり、ウェイトの役割はなし)。左右の写真の違いで動きを見ていただければわかりますが、スプリングによってロックしますし、ポイントの非選択側から車両が進入しても、トングレールを押し(スプリングが伸びて)、脱線せずに通過できます(しかも、切り替わらず、戻る)。ただし、非常に軽い貨車はスプリングを押せないため、レールを乗り上げて脱線します。

<Gスケール・ライブスチーム>

Roundhouse社のFowler0-6-2テンダを中古で手に入れました。ナローらしい素敵なプロポーションです。写真のように、アウトサイドフレーム(フレームの内側に動輪がある)です。ガス炊きの機関車は、これまであまり運転したことがないので、また楽しみです。はやく、45mmゲージの常設レイアウトを作らないといけません。

<イギリスから届きました>

暖かい休日に、イギリスからの荷物が届きました。さっそく、ガレージの前で荷解き。

1つは、Maxitrak社の製品で、ナローのディーゼル機関車のキット。車輪とフレームとボディなどが1つの箱に収まっていました。モータは2つ。コントローラも付属しています。作るのが楽しみです。

同じく、Maxitrakの製品で、1/6スケールのランプです。サファイアのヘッドライトにするために注文しました。真鍮製でアクリルのグラスが填っています。直径は6cmくらい。なかなか良い雰囲気です。さっそく取り付けてみましょう。

こちらは、PNP Railways社の製品で、タンク車。ただし、ナベトロのようにサイドに倒れ込むtipperタイプです。スケール的には、1/5〜1/4くらいでしょうか。かなり大きいです。フレームはスチールですが、タンク部はアクリル製。大きなレタリングを入れると引き締まるでしょう。

2枚目の写真。これが一番欲しかったナベトロです(送料が高いので、他は一度に送ってもらうため、ついでに買ったものです)。ナベトロというのは、つまり横倒しになるtipperタイプのトラックです。以前に、1両だけ自作しましたが、Ride on Railways社が、シンプルな製品を出していたので4両購入しました。錆止め塗装のみの完成品です。

これら、イギリスの3社は、いずれもベルメックス・インターナショナルが取り扱ってくれます。

両端が丸いフレーム。そして、小さな車輪。ナベの部分は載っているだけです。とても頑丈そう。重量もわりとあります。

ストッパのレバーがあって、普段は勝手に横倒しになったり、外れたりはしません。レバーを解除すれば、左右どちらへも倒すことができます。連結はリング状のもので充分そうですね。押しの場合は、フレームどうしがぶつかるようにできています。

5号機のガソリン機関車が似合います。インダストリアルな雰囲気で、やはり、これくらいの数が連結して初めて雰囲気が出るように思います。

最後は、ガレージの中に収まったところ。そろそろ、ガレージ内のヤードも延長しないと、車両の置き場所がなくなってきました。

<今年の冬は暖かい>

それにしても、今年の冬は暖かい。特に、週末は晴天続きです。ほんの15分でも時間があれば、運転ができます。これが、庭園鉄道の最大のメリット。特に、ガレージ内のレールの上で列車が待っている状態ですので、準備は1分もかかりません。以前は、機関車を運び出すだけで大変な労力。あと片づけも一苦労でした。考えてみたら、実物の場合は、ほとんど機関車は作られてから引退するまで、ずっとレールの上にいるわけです。

この「レールの上にいる」という一点によって、鉄道模型は、他の模型と一線を画します。自宅に戻れば、模型飛行機は、飛行場の滑走路や格納庫にはいません。ラジコンレーシングカーはサーキットやピットにはいません。スチームエンジンのタグボートも港にはいないのです。つまり、仕舞われているときは、もう生きていない。鉄道模型だけが、本物と同じ状態で眠っているのです。これは、HOゲージなどの小さなスケールでも同じで、飾り棚の中で並んでいるのではなく、レイアウト上のヤードや機関庫の中にいて、いつでもそこから、走りだせる。人間の手で持ち上げて運ばないでも動きだせる、という点が「生きている」証拠なのではないでしょうか。

そんな、模型哲学などしたりする、冬の休日でした。

北デッキ線でもの思いに耽る監督。この区間がメインラインとなるのはいつ?

/☆Go Back☆/