MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

今年も庭園鉄道しなきゃ

A Happy New Year!

/☆Go Back☆/

2004年は、1月1日から弁天ヶ丘線が運行しました。暖かい冬休みです。大晦日の夜も工作、元旦も起きてすぐ工作。やはり、作ることが一番楽しい。次が運転すること、の順です。庭園鉄道でこれだけ長期間楽しめるのは、乗って走るというだけではありません。とにかく、何でも良いから自分で作ってみること、この手作り感覚こそが大切なファクタだと分析できます。

さて、弁天ヶ丘線の今年の目標ですが、まず、今年は、庭園鉄道のシーナリ(風景)とストラクチャ(周辺構造物)に力を注ぎたいと思います。これは、2年計画です。車両については、この2年でほぼ一段落、と考えています。もちろん、エンドレスの外回り線の開通や、ライブスチームのキットの組み立ては、今年中に達成したいところです。これまでに作った車両のマイナチェンジ(というか、作り直し)があるかもしれません。

5インチ以外では、できれば、45mmのライブスチーム用のトラックを設置したいと考えていますが、これは、残念ながら、まだ無理かもしれません。また、ここ数年、ちゃんとしたレイアウトを作っていないので、そろそろ、Oスケールあたりで、小さいものでも良いので作りたいと考えています。しかし、レイアウトは、そろそろ本番を作り始めないとなぁ……。

そして、今年は『ミニチュア庭園鉄道2』を中央公論新社から出版する予定です。内容を充実させるため、あちらこちら、取材に出かけようか、という計画が既に決まりました。本の発行は、きっと夏頃になるでしょう。そういうわけで、弁天ヶ丘線レポート、まだまだ続きます。

<年越し工作はこれ>

年末は東京で模型店巡りをしていましたが、大晦日には戻って、ガレージに閉じ籠もって工作です。工作机にのっているのは、乗用トレーラです。半年ほどまえに、下回りのシャーシの部分だけは作ってあったのですが、その後、中断していました。このたび、サファイアの運転のために、これを完成させようと考えたわけです。

さて、最適化された、洗練された、究極の乗用トレーラのデザインを追求しよう、と意気込みましたが、意気込んだだけで、結果に表れたかどうかは不明です。

20mmのアングルで組み立てました。先日購入したバンドソーが大活躍です。この頃は、バンドソーとボール盤が一番働いているかもしれません。

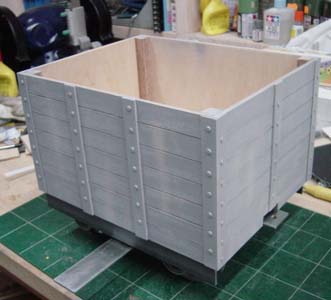

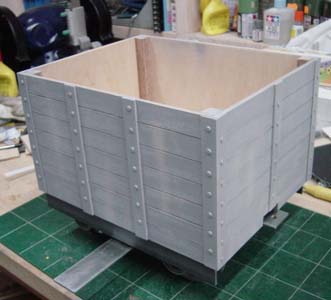

写真は、腰掛けるシートの部分を作っているところです。

2軸のトレーラは、どうしても不安定です。安定させるためには、ホイルベースを長くする必要があり、そうするとカーブで抵抗が増えます。また、足を乗せるところを確保するのも難しく、やはり4軸のボギィが最適。OS製のトレーラが実によく考えられたデザインで、シートの高さなどは、これを参考にしています。しかし、弁天ヶ丘線のへそ曲がり特性を発揮し、これまでにないデザインを目指しました。

まず、体重がかかる後部は、抵抗を減らすために車輪を大きくしました(100mm径)。足を乗せる前部は、車輪を小さくします(76mm径)。そして、外見的には、連結した2両に見えるようにしました。ただし、両者は、捻れを抑制する構造の連結をしているため、たとえば、後部車両に運転者が座れば、前の車両に片足だけを載せても倒れません。また、シートの後ろにもたれかかっても、後方へ倒れることもありません。ようするに、構造上は4軸ボギィ車。これを大小2両に見せかけるデザイン。上の写真が、前部の小さい方の車両のシャーシです。足を乗せる横材が通っています。構造はできるだけシンプルにしました。

前の車両は、小さな無蓋車にします。これは、運転しているときは、両足の間にあるわけで、石炭を載せたり、(電気機関車を運転するときは)バッテリィを載せたりするからです。ベニアでボディを作り、ボール紙の帯を貼るという、いつもの弁天ヶ丘線方式。工作途中の写真を1枚紹介。

コーナはアルミのアングル。途中の帯材もアルミです。それを貼り付けてから、ドリルで穴を開けて、リベットを埋め込みました。サーフェイサを吹き付けてグレィになったところが2枚目です。可愛らしい小さな貨車の出来上がり。

大晦日の夜に吹き付け塗装までして、オレンジ色になりました。この写真は1日のライブスチーム運転のとき。非常に安定していて、しかも乗り心地も満点。とにかく、自分の躰に合わせて作ったので、運転がしやすいです。後ろのシート車も、カモフラージュのボディを作って、貨車に見えるようにするつもりです。

<水が大切>

蒸気機関車の運転には、石炭と水が必要です。石炭は、ライブスチームの専門メーカから購入しています。20kgで3000円くらい。20kgもあれば、何か月ももちそうです。石炭はいろいろ種類があります。イギリスの機関車はだいたい無煙炭という石炭の使用を前提としているようですが、今は、日本産の石炭を使っています。燃えやすいけれど、熱量が不足気味かもしれません。

一方の水は、水道水で良いのか、というと、そうはいきません。水道水はカルシウムなどを含むため、ボイラや配管の中にそれらが蓄積すると具合が悪いのです。雨水を溜めて、フィルタで濾過したものか、それとも、蒸留した水を使用するのが良いのです。そこで、登場するのが、写真の蒸留水製造器。電気を使って、水を沸騰させ、それをファンで冷やして、また水に戻す装置です。それをまた石炭で沸騰させるのですから、何をしているんだか、よくわかりませんね。エネルギィ的には、とっても無駄ですが、趣味とは、そもそも無駄なものですから、気にしてはいけません。

元旦の朝は、この給水塔を作っていました。20リットルのポリ容器に、蛇口を付け、木製の台に乗せてあります。この木製の台を、元旦の朝、1時間ほどで作りました。

ボイラ内へ直接水を注いでいるところ。漏斗を使っています。ここに2.5リットル入れて、そのあと、すぐ前にある丸い蓋を取って、サドルタンクに2.5リットル入れます。最初に5リットル必要です。1日遊ぶと、10リットル以上消費します。

<弁天ヶ丘線は元旦から営業>

1月1日の午後から運行しました。蒸気とディーゼルと電機のハットトリックです。ずっと同じ順番の混合列車も見慣れてくると、このバラバラ・カラーが落ち着いて見えてきませんか。黄色の無蓋車にレタリングが入ってます。

Kato 7tonも絶好調です。この機関車は、後ろの窓から手を入れて運転するため、きっと新しい乗用トレーラが合うと思いますが、まだ試していません。

西庭園線のトラス鉄橋を蒸気機関車が渡っているのが見えます。

サファイアも絶好調。オレンジの小さな無蓋車には、石炭とカセットバーナが載っています。

運転が終わって、掃除をしたあとに、機関士を乗せて撮影。6分の1ですから、サイズはぴったりです。

<それでもHO>

もうHOスケールからは撤退しよう、なんて書いたのは、いつだったでしょうか。赤い凸電機は、ナローでもありません。HOの16.5mmゲージ。でも、小さい車両のようです。パンタグラフが大きい。もともと、AB10のボディを作るときに、凸型にしようと考えたのですが、作るのが面倒だし、最初だから、まず試作として作ってみよう、と思って作ったのが、そのまま今に至って活躍している弁天ヶ丘線の主力機関車です。

もう1枚は、スチームトラム。これはHOeです。蒸気機関車でも、こういった箱形ボディで、シリンダもロッドも車輪も見えないものもあるのです。これを逆利用すれば、わりと簡単に見かけの蒸気機関車は作れますね。中にボイラらしきものが覗いていればOKですから。

22年振りに珊瑚模型店へ行ってきました。買ってきたのは、新製品のターンテーブルのキット。かつて、乗工舎から発売されていましたね。あれとほとんど同じですが、手動のハンドル部がちょっと豪華になった感じ。ずっと欲しかったパーツが再生産されて嬉しいです。これがあると、またパイク(ジオラマみたいなもの)でも作りたくなってしまいます。

<45mmも>

45mmゲージのライブスチームも、これから作ったり、走らせたりしたいジャンルです。エンドレスの常設トラック(できればシーナリ付き)があれば、俄然やる気になるでしょう。

イギリス型の小型Cタンクです。これは、45mmゲージといっても、Gゲージではなく、1番ゲージです。Gゲージは、もともとは、2番スケールのナローなのです。でも、最近では45mmといったらGゲージ、というくらいメジャになってしまいましたが。

この機関車はアルコールを燃料にして、蒸気で走りますが、シリンダは車輪の内側にあって、実際にはオシレーチング(首振り)エンジンとギアで車輪を駆動しています。

さて、こつこつと作っているGゲージの亀の子ですが、少しずつ塗装を進めています。何度も薄い色を吹き付けて、深みを出していきます。だいぶ、完成に近づいてきました。今はまだ綺麗すぎます。

<コッペルは待つ>

5インチのコッペルは、9月に最初のパーツが来ただけで、まだ2回目の配布がありません。1月中旬との連絡がありました。次は、エンジン部でしょうか。とても楽しみです。

動輪を赤く塗りましたが、フレームの色をどうするか思案しています。黒か赤かですが、フレームを赤くすると、ドイツの機関車っぽくなりますね。今は、赤は車輪だけで、やっぱり黒かな、と60%くらい傾いているところ。プラサフの上に、エナメルで塗装する手筈は整っているのですが……。

<サファイア4回目>

機関車は快調なのですが、なかなか満足のいく運転ができません。今日は、第4回目のトライです。こんなに連続で運転ができるのは、年末年始であること、そして天気が良いこと、とにかく奇跡的な状況です。

今日は朝から、水を入れて、石炭を入れて、火をつけました。要領が良くなってきて、スチームアップを待つ間は、他の機関車を走らせて遊びます。

写真は、給水塔から、サドルタンクへ水を入れているところ。蒸気機関車の水タンクは、両サイドやボイラの下や、あるいは、後続車(テンダ)にあるのが普通ですが、このサドルタンクは、他の方式に比べると、唯一、ボイラよりも高い位置にある水槽といえます。機関車としての重心は高くなりますけれど、水がボイラの熱で少し温まるのと、あとは、高い分だけ、水を送りやすいという長所があるかと思います。

スチームアップをしたり、メンテナンスや掃除をするのは、この場所と決まりました。ガレージ横の「駅」です。通風機を煙突に載せて、スチームアップの初期段階。監督がガレージの前の定位置で日向ぼっこをしています。

通風機が取れて、自力で通風(ブロア)をしている段階。風向きの加減で煙たかったのか、監督は位置を変えて、機関車のすぐ横に移動しました。

さて、このあと、運転開始。連続で3時間ほど熱中しました。今回は、ガレージ本線のエンドレスで徹底的に運転方法を研究することにしました。

最初は、走りだしたらブロアを絞る(これが普通)、しかし、下り坂でレギュレータを絞ったときは、火力が弱まるようなので、ブロアバルブを開ける、という忙しい運転をしていましたが、いろいろ試した結果、とにかく、ブロアバルブを思いっきり開けて走る、というのが、正解だということがわかりました。シューという音が喧しいほど、ブロアを開けておきます。音的には、ブロアを絞って、シリンダの排気によるドラフト音を鳴らした方が蒸気機関車らしいサウンドになりますが、やはり、このような小型機関車、急カーブ+急勾配の悪条件、加えて、低速運転を強いられる短い路線ですから、しかたがないところでしょう。

研究の成果があって、最後は、ガレージ線では水が続くかぎり連続運転することができるようになりました。その後、西庭園線とをつなぐ大きなエンドレスでも走り回りました。1周するうちに、石炭を2、3個入れてやらないといけません。でも慣れてきたので、周りの風景をようやく見られるようになりました。どこでレギュレータをどれくらい開けるかが、決まってくるからです。

これ以上連続運転をするためには、水を補給するサブタンクが必要でしょう。トレーラの後ろに、専用のタンク車を従えて、給水ポンプで機関車に補給する手があります。簡単ですので、いずれ試してみたいと思います。

「動画を是非」という希望メールを沢山いただきました。1つだけアップしておきます。あまり上手く撮れていません。というのも、デジカメを構えていると、ブロアバルブを絞ったり複雑な運転ができないので、音が今一つなのです。速度も速すぎます。もっとゆっくり走った方が面白いです(難しいですけれど)。やっぱり、蒸気機関車の運転は忙しくて、機関士がビデオ撮影するどころではない、ということがわかりました。

蒸気機関車の快走(1.2Mb)(面白さ★★★)

<弁天ヶ丘線ぽかぽかお正月>

それにしても、暖かいお正月ですね。風もないし、上着がいらないくらいです。Kato 7tonも快調です。燃費が良いため、全然ガソリンが減りません。始動性も良好。難をいえば、前進と後進の切換が、左にあるため、窓枠をいちいち右へ移動しないと操作ができないこと、くらいでしょうか。低速の運転はちょっと苦手ですが、ブレーキがあるので、この点では、弁天ヶ丘線唯一です。

AB10はまったく相変わらず。今でも、運客はこの電機が担当しています。やはり、力があるし、安定してる、という点がかわれているわけです。ボール紙で作ったボディですが、2年以上経った今でも大丈夫です。新しいボディを作る計画もあるのですが……。

Kato 7tonは、この日初めて、大きなエンドレスを回りました。これまで、ガレージの中を通り抜けると、排気ガスがガレージ内に残るのでは、と心配して控えていたのです。でも、サファイアが出す石炭の煙の方がずっと大量なのですが、天窓を4つ開けておけば、夜にはまったく臭いが残らないことがわかったので、Kato 7tonも通行許可が下りたしだいです。

サファイアが大回りをするときは、AB10とKato 7tonは、西庭園線に待機。このカーブで一休みをしています。

AB10の久しぶりのアップ。一番沢山走っているのに、このとおり綺麗です。電気機関車は煤で汚れませんからね。

OSトレーラに被せてあるコーチ(客車)も、トラブル知らずです。半径2mのカーブに対応するために、ボルスタと台車の回転支持部に、ボールベアリングを入れる改造を計画していて、部品も調達しましたが、時間がなく、まだ着手していません。

<監督日向ぼっこ>

玄関前のポーチに移動した監督です。いつもの場所が煙かったためでしょう。眩しいので、ほとんど目を瞑っています。

AB10の写真を撮っていたら、カメラの前にしゃしゃり出てきて座り込んでしまいました。自意識過剰です。そのわりに、眠そうな顔。長閑ですね。

<

ときどき、このように、線路にお尻を下ろしたり、尻尾だけ線路にのっていたりするので、大変危険です。監督のせいで急停車することになります。幸い、これまでに事故は一度もありませんが。

<ホビィルームのレイアウト>

前回のレポートで紹介したFALLERのナロー機関車と線路を、レイアウトの中央に設置しました。Gゲージと同じスケールで、32mmゲージですから、30インチゲージのスケールってことになります。駅の反対側のホームから、この軽便鉄道に乗り換えられる、という設定です。Gゲージ自体がナローですので、さらにナローです。しかし、日本のJRだってナローですからね。

Gゲージのフィギュアで、ミニチュアダックスを2匹、天賞堂で購入しました。1番ゲージに使うと、普通のダックスフンドになります。

<晴天続き>

弁天ヶ丘線の社長秘書が赤いビートに乗って視察にやってきました。落ち葉がでかいです。橋の工事がまったく進んでいないので、きっと業を煮やしていることでしょう。2004年の課題は、ストラクチャ&シーナリィの整備です。フィギュアも含まれます。

Kato 7tonのグリルの横でスナップショット。

<亀の子>

木製キットの亀の子ですが、まだ完成していません。塗装をぼちぼちと進めています。完成が近づくほど、進行速度が遅くなり、限りなく完成に近づくものの、けっして完成には至らない、というのが、模型工作の法則です。まあ、ウェザリング(汚しのこと)もかなり出来上がってきましたので、貨車を従えて記念撮影です。このページの一番上にも写真があります。

ちなみに、この機関車、走りっぷりは今一つ。モータが煩いわりに遅くて、力もありません。

Gゲージの亀の子と並べてみました。亀の子というのはもちろんニックネームで、ポータ社のサドルタンクといった方が広く通じます。LGBのものと比べると、今回作ったものは、やや小振りです。

<サファイア5回目>

こちらもサドルタンクです。サファイアの5回目の運転です。毎日晴天が続いたお正月休み。こんな機会は滅多にありませんので、万難を排してスチームアップです。今回から、トレーラの後ろに、緑の有蓋車を連結しました。色合いが似合いそうだからです。トレーラよりも後ろに車両がいると、列車らしい音が後ろから聞こえて、感じが良いのです。将来は、ここに水タンクを積めば、ロングランが可能になりますね。

サドルタンクに「A&B」のレタリングが入りました。

トレーラ前部の無蓋車の内側を茶色に塗りました。こうやって、未完成のうちから使い、使いながら完成させていくのが、弁天ヶ丘線方式です。前回の運転で、ビスが緩んだところがあったので、締め直して、ロック剤を塗りました。走っているうちに、振動でビスがどんどん緩むのです。ときどき、線路を見回って、落ちているナットを探します。

たちまちスチームアップ完了。ブロアを思いっきり使えば、あっという間に(少しオーバですが)圧力が上がることがわかりました。

では、出発です。監督が見送っています。

今回の運転では、圧力が下がっても、走りながら圧力を上げることができるようになりました。つまりは、ブロアを思いっきり使うということです。石炭がたちまち燃えてしまいます。圧力が高まったら、ブロアを弱めて、しばらく走る(このときの方が音が良い)。下がってきたら、また高める、の繰り返しです。

エンジンが慣れてきた、ということもあるでしょう。かなり軽快に走るようになりました。弁天ヶ丘線くらいの庭園鉄道にフィットする機関車といえるでしょう。

サファイアと天候のおかげで、楽しい冬休みでした。さて、では今年もまた、こつこつと工作を楽しみましょう。

/☆Go Back☆/