MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

日差し爽やか

/☆Go Back☆/

弁天ヶ丘線も冬を迎えました。麓よりもいっそう冷え込みます。それでも、休日に太陽が出ていれば、朝からごそごそと支度をして、ガレージのドアを開きます。機関車は、常に充電をして整備をしていますので、いつでも出動できる状態ですが、しかし、毎日、何かの小さなトラブルがあって、修理をしたり、改良したり、新しいパーツを作ったり、の繰り返しです。いずれも、動かさなければ見つからないことばかり。やはり、「理論は実践によって完成する」の言葉どおりです。

また、長く使っていると、どこが消耗するのか、どこが壊れやすいか、がわかります。耐久性という性能も、やはり時間をかけて積み上げる技術だといえるでしょう。ル・マンのようなレースで、それが養われたように、ぐるぐると周回を重ねないと、表れない問題もあるのです。

とはいっても、弁天ヶ丘線は一日中サービスをしているわけではありません。運ぶ人数も1人か2人。バッテリィがなくなるまで動かすようなこともなく、連続1時間も走りっぱなしということもありません。カーブや勾配はかなりきついですが、同じ場所を何度も通っていると、どの機関車で何人を引くときは、どう運転すれば良いかを覚えますし、もし無理があるときは、その条件を避けて、たとえば、そちら向きには回らない、人数を制限する、線路の状況を改善する、といった対処をします。これは、どんな鉄道でも、普通に行われていたことです。車両も、線路も、お互いに、可能な範囲で改善され、最適化されていくのです。

上の写真は、デルタ線にいるナベトロとタンク車。枕木が雑草に埋もれています。まるで、OHナローのレイアウトみたいにも見えます。今回は、ちょっと凝ってみました、という写真が多いかもしれません。

<新トレーラ>

技巧舎のキットで製作した運材車ですが、白で塗装しました。黒にするのが普通なのですが、弁天ヶ丘線らしく、普通ではちょっと見られない色にしてみました。もっとも、木材を積んだりしているうちに汚れるし、アームが動けば、塗装は剥がれるでしょう。そういう傷が付いた方が実感的で、大きいスケールのアドバンテージだと思います。

このキット、スケールとしてのプロポーションも素晴らしく、また非常に丈夫ですが、なにせ値段が2台で9万円近くします。これはいささかもったいない。そこで例によって、弁天ヶ丘式といいますか、これも乗用トレーラとして活用してみよう、という発想に当然行き着きました。

アームをそのままボギーのボルスタとして使い、木製の枠をそこに渡して乗せます。シートを取り付ければできあがり。今回は、OSのトレーラと同じで、レールから22cmほどの高さにシートを設定。そうなんです、低い方が乗っていて臨場感が出るのです(安定もしますし)。前部に斜めに突き出している穴あきアングルは、シートに座った人の足置きです。運材車のアームが邪魔なように思えるかもしれませんが、これがまったくOKでした。

赤いシートのクッションは、980円の椅子から取り外したもの。ホームセンタへ行くと、いつも安い椅子を探しています。今回は、運転する機関車に応じて、シートの位置を前後にスライドできる構造にしました。蒸気機関車やガソリンエンジン機関車の場合はシートを前にして、身を乗り出して運転しますし、電気機関車の場合は後ろにして、ゆったりとした姿勢で運転するわけです。

<混合列車>

日曜日が晴天です。朝から運転開始。新しいトレーラの乗り心地を試します。車輪が小さいので、少しごつごつしますが、ちりんちりんと金属音が鳴って良い感じです。この運材車は、左右の車輪を軸に固定していないため、それぞれの車輪が自由に回転します。したがって、カーブの内外輪の差で発生するスリップ音が出ません。つまり抵抗も少ないでしょう。

鉄橋のところが一番左右のクリアランスが厳しいので、ここで足置きアングルに乗せた靴に気をつけないといけません。一応、幅のリミットは40cmに設定しています。

森の中を抜けていきます。この近辺ではこれまでに一度も脱線がありません。でも油断は禁物です。一日の最初の運転は、レールの状態を確かめつつ、ゆっくりと慎重に通過します。

森の中のポイントは4番です。落ち葉が沢山線路の上にありますが、ほとんど影響はありません。この辺りは、もともとの土地の高さより15cmくらい線路が高くなっています。それだけ土を運んだのですね、土木作業が一番大変だった箇所です。

本線は真っ直ぐに森から出ていきます。西庭園線から、ガレージ線へリンクする路線で、一番新しいところ。ここも、脱線は一度もありません。軽いS字カーブを抜けて、明るいところへ出ていきます。最近、ほとんど使わなくなった運搬用の2輪車が木陰に置かれていますね。

雑草ばかりです。コンスタントに生えてくれたら、雑草でも良いのですが、すぐに枯れてしまうし、種が服に付いたりして、困りものです。もっと鬱蒼と草木が生えている庭にしたいと思っていますが、まだまだ、これから……。

<監督の活躍>

監督が珍しく仕事をしています。このところ、あまり外に出ないで、暖かい場所で寝てばかりいるので太り気味です。

しかし、不祥事が重ならないよう、パトロール。ガレージの前のコンクリートの上が、これまで一番脱線が多い箇所です。2枚目の監督が見張っている位置がそうです。自動車の出入りのために、線路の間に板を置いているので、それが原因で、車重の軽い貨車が脱線します。今回は、この板の形を変えて、脱線の対策を施しました。

あとは、日向に座って、のんびり車両の運行を見守ります。背中が暖かくなってくるので、すぐに眠くなってしまいます。

綺麗好きなので、草や土の上へはあまり出ません。また、砂利の上は歩きません。雨が降っていると、濡れているところは、冷たいから避けます。靴を履いていないからだと思います。もう、座っているのも億劫になってきたようです。

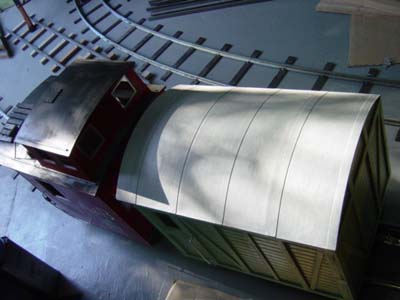

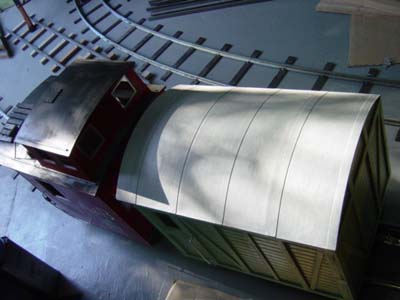

<ガレージの中>

紺色のボックスカーは、乗用トレーラとして半年ほど活躍しましたが、新トレーラの登場でお役御免になりました。今後は貨車として、あるいは作業車としての利用になります。2軸車にしてはホイルベースが長い点が、脱線が多かった原因かもしれません(通常は安定感がありますが)。

2枚目の写真は、有蓋車とカブース。こちらは相変わらずです。カブースはようやく最近、もう片面にも「A&B」のレタリングが入りましたが、まだ写真では確認されていません。

ガレージの階段下。ピンクのワークディーゼルがいるのが引き込み線、ピンクの電話の横、赤いAB10が見えるカーブが本線です。手前にポイントの切換表示の羽根があります。

備品の増強報告です。電話みたいな装置は、何でしょう。鉄道の車両で使われていたものらしいです。新幹線かな。もう1枚は、粗大ゴミ置き場で拾ってきたもので、ガス栓のハンドル。塗装をし直したら綺麗になりますが、このままでも味があります。何かに使えないでしょうか。

<橋の仮工事>

難工事を視察に、レールカーと社長秘書がやってきました。トラス鉄橋の上にいます。奥のデッキが工事現場。

作業車が直線の線路を3つ積んできました。西デッキの線路をぎりぎりまで延ばすことになりました。まだ橋はないのに、線路をつないで、感じを掴もうということらしいです。とにかく、弁天ヶ丘線の作業員は、「感じを掴む」ことばかりで、具体的な工事が全然進みません。

線路をデッキから実際に渡してみました。仮の支えとして、鉄パイプのウマ(壊れていますが)が置いてあります。

デッキ側から見たところ。このように、線路が出ていきます。上から見るとけっこう高さがあって、スリル満点。

ウマの足場を開いて線路を支えている様子。この状態では、軽い貨車くらいしか通れません。

せっかく天気が良いので、工事よりも、走る方が楽しいです。かといって、工事は天気が良いときしかできないわけですから、結局全然進まないのは、この理屈です。

オレンジ色のカブースは、デキ3の編成に加わりました。玄関のすぐ横を通過するところ。玄関のレンガは、ちょうど角のところが線路に近いため、以前にハンマとタガネで削ったところです。玄関には、まだ飛行機のスピンナ(奥の青い円錐形のもの)が飾ってあります。

<弁天ヶ丘線のシーン>

車両よりも、雰囲気の良い写真を撮ろうと、ちょっとだけ「芸術の秋」してみましょう。デルタ線に残されたナベトロを撮ってやりました。

こちらは、その奥にいるタンク車。草が良い感じです。これくらいで大きくならなければ、雑草も抜かれずに済むのに。

もう1枚は、ターンテーブルの手前にいるショートカブース。この色は緑に映えますね。奥の森林がダークで良い感じです。

やはり、光が鮮やかだと、影もはっきりして、コントラストが簡単に出るわけです。車両の中までよく見えて、とてもグッド。

バックが黒い2枚目が良いかも。これもなんだか、良くできたHOナローのレイアウトみたいな感じ。ライトの当たり具合がそんな雰囲気だからです。あとで気づきましたが、カブースの窓枠が外れていました。

デルタ線は、以前ほど使われなくなりましたので、ポイントを他へ移して活かそうかとも考えたのですが、やっぱり、こうして写真を撮るスポットとしての機能が捨てがたいものがありますね。

2枚目の写真も光が人工のものみたいで、小さなレイアウトの写真のように見えます。右にトーマが写っています。左右で合成した写真に見えませんか。

<夜のレタリング>

夜、30分ほど時間がある、という場合に、何かできることはないか、と仕事を探します。もちろん、いろいろ課題はあるのですが、できるだけ軽工作が良いわけです。たとえば、レタリングなどが適当かと……。

黄色の無蓋車の側面に、レタリングを入れました。マスキングテープを貼り付け、カッタナイフで文字を切り抜きます。定規も使わずフリーハンドのいい加減な文字です。でも、大きいから簡単。ただし、吹き付けるときは、慎重に少しずつ、が良いでしょう。タミヤの白のつや消しを使っています。

そうそう、カブースの左側面も、つい最近文字が入りました。右側とは全然違うフォントですが、一度に両側は見えないわけですからね。

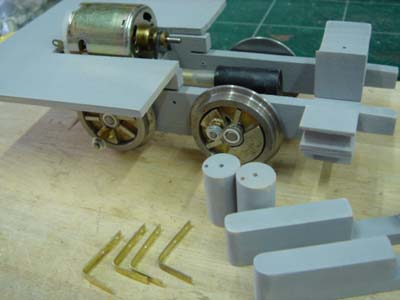

<動輪は赤>

ずいぶんまえに届いた、キットのコッペルですが、その後、2回目のパーツはまだ届きません。既に3カ月近くになりますか。まあ、こんなものでしょう。そもそも注文したのは1年もまえですからね。今回は、動輪のスポークに塗装をしました。

テープでマスキングをして、まずサーフェイサを吹き付けました。これは塗料の食いつきと発色のためです。それから、赤を吹き付けます。タミヤのエナメルを使いました。写真に写っているのが、永年愛用しているピースコン。このコンプレッサは3台目、ピースコン自体は5台目くらいかな。小さい模型は全部これで塗っています。

マスキングを剥がして、できあがり。何が気持ち良いかって、マスキングテープを剥がすときは最高に楽しいですね。しかし、早く、次のパーツが来ないかな……。

<ちょっと休憩>

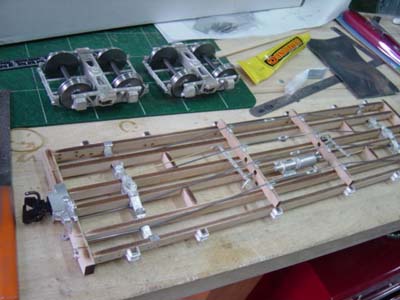

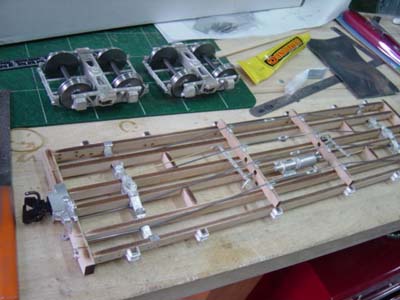

12月に入って忙しくなりました。こういうときは、毎日10分でも15分でも、進められるキット組みが最適。そういうわけでGゲージの貨車を組み立てました。お馴染みのHartfordの製品。レーザカットの凄まじいまでの精度を堪能できます。主な作業は、ホワイトメタルにヤスリをかけて整えていることくらい。瞬間接着剤でさくさくと組み上がります。しかも、図面は1枚で、あとは英文を解読しなければ作れないので、英語の勉強にもなってこれまた一石二鳥です。子供のときに、こういうのを作っていたら、もっと英語が得意になっていたでしょう。

このくらいのサイズになると、実物のメカニズムがほとんど再現されるので、本当にいろいろ理解できます。ここはこうなっていたのか、と気づく箇所が多数。5インチの車両を製作するための良い資料にもなるのです。何しろ実物は裏返しになんてできませんからね。2枚目の写真は、暖かいリビングで、最後の床材をこれから貼ろうとしているところ。楽しい作業は一番最後に。

組み上がりました。塗装はまだですが、木製の部分は、汚すだけでも、それらしく見えます。でも、やっぱり、赤くらいで塗って、デカールを貼りたいところ。後ろにいるのは、2軸の無蓋車と有蓋車ですが、同じメーカのキットです。今回のボギィは、台車の回転角が制限されているため、LGBの半径60cmカーブは曲がれそうにありません。将来、庭に設置するライブ用のエンドレスは、半径2〜3mくらいにしようと考えているので、そのときには活躍できるでしょう。

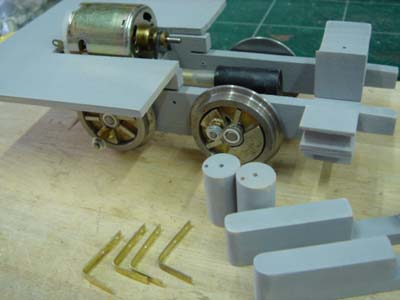

もう1つ、勢いに乗って、Gゲージのサドルタンクを製作開始。亀の子です。これは、Northeast Narrow Gauge社のキットで、なんと、ほとんどが木製。積み木みたいな木のブロックでボイラとかシリンダとかフレームを作ります。写真は、サーフェイサを2度吹いて、目止めをしてから組んでいるので、木に見えないかもしれません。手前にあるアングルなんかも、自分で作らないといけない部品。お正月くらいを目標にこつこつ作りましょう。しかし、昨夜はギアボックスの調整に2時間もかかってしまった。まだまだ未熟だなあ(しみじみ)。

こちらは、Oスケールのドックサイド。Oゲージ(つまり0スケールの標準軌道32mm)だけは、手を出さないようにしていましたが、この機関車だけは特別です。中古品で手に入れて、一部を修復しました。とっても重いです。

さて、RM Modelsに水野良太郎先生が書いておられましたが、やはり、将来を見越して、我が鉄道の方針を決めないといけませんね。たとえば、欠伸軽便鉄道の場合は、NとZはしない、という誓いを立てていますが、最近では、そろそろHOスケールもやめた方が良いか、などと小さいスケールのリストラを考え始めています。HOというのは、この場合、16.5mmゲージのことではなく、もちろん、HOn(10.5mm)とか、HOm(12mm)とか、HOe(9mm)というナローのことで、標準軌道(16.5mm)はもともと眼中にありません。ようするに、Gと、Onに限ろうか、という意味です。しかし、大きさで制限するのもなんだか不自由ですよね。それよりも、そんなに好きではないものは買わない、というくらいの強い意志が必要かも。どうも、のちのち好きになりそうなもの、を買ってしまう傾向にあるのです。あと、何かに使えそうだから、というのも危ないところです。もう少し考えて、せめて5カ年計画くらいは立てたいものです。年始にかけて考えましょう。

<落ち葉庭園>

雨ばかりでしたが、珍しく晴れた週末。庭は落ち葉だらけです。線路が見えないくらい。しかし、このくらいは、まったく問題ありません。そこが、線路から集電している模型と違うところ。これだけの量の落ち葉って、いったいどこへ行くのでしょう?

<カトー7ton!>

1年まえに発注した機関車が、ついについに完成して、送られてきました。モデルニクスで作ってもらった、カトー7tonです。宅配で箱が届きましたので、さっそく線路の上にのせて箱を開けました。そのまま引き出しながら、線路にのせます。

おお! 大きいぞ! というのが第一印象です。スケールは5分の1くらい。カラーリングは、特別にオレンジ色にしてもらいました。普通は黄色かブルーです。写真だと黄色に見えますね。

いい感じです。嬉しい……。先週が誕生日だったから、これがプレゼントですね(勝手に)。

さっそく、本線に出して、試運転です。トレーラはツールボックスカー。落ち葉いっぱいで荒涼とした風景が似合います。少々綺麗すぎますが、そのうちナチュラル・ウェザリングがかかるでしょう。

ボンネットサイドのカバーを外したところ。この機関車は、ガソリンエンジン駆動です。しかも、エンジンはHONDAの25ccの4サイクル。かけてみたら、さすがに重厚で、良いサウンドです。マフラも増設されていて、非常に静かです。RC飛行機もずっと4サイクルエンジンで楽しんできたので、やっぱり機関車も4サイクルで、と考えたのです。先日、サブマフラを自作して消音に成功した6号機(2サイクルエンジン)よりもさらに静かでした。マフラが2段になっているためでしょうか。これならば、近所に気兼ねなく走らせられそうです。

操作は、アクセル、ブレーキ、ギアチェンジ。すべてキャビンの中にあります。後部の窓を開けて、そこから手を突っ込んで運転します。写真だと小さいですが、ここから手が楽に入ります(つまりそれくらい大きい)。運転は、クラッチの繋がりを気にして走るため、なかなか難しいです。しかし、面白い。スピードがかなり出ます。初日は、暖機運転のあと、エンドレスを15周くらいしました。

木曽のショートカブースと並べてみました。カブースは6分の1なので、本当は、もっと機関車が小さいバランスになるのですが、でも、これくらいの方が、ちょうど合っている感じかも。最近、ガソリンエンジンの機関車にはまっていますね。これって、ライブスチームじゃなくて、ライブガスっていうのでしょうか。

実は、『ミニチュア庭園鉄道』の印税は、この機関車と、製作中のライブスチームのキット(コッペル)と、海外発注のもう1台(来月くらい届くか)、それから、今年の工事に使った線路などに消えました。弁天ヶ丘線は、このように、HPや本の出版などの観光事業による収益をたよりに独立採算で運営されています。今のところまだまだ大赤字ですけれどね……。

でも、こうして、工作の時間を割いてでも、HPをまめに更新しているのは、これも鉄道事業の一部だからであります。予算計画も、来年に向けて、ちょっと見直さないといけないかもしれませんねぇ、不況ですから……。来年出す『ミニチュア庭園鉄道2』では、あちらこちらへ取材に行こう、という企画が挙がっております。まあ、そうですね、一番行きたいのは、正直に言いますが、新額堂(模型屋さんの名前)です! 営業日と上京がなかなか一致しないため、一度もまだ行っていないのです。

/☆Go Back☆/