MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

秋深しエンジン吹かし

/☆Go Back☆/

少し間が開きましたが、秋はそれほど深まっておりません。けっこう暖かい日が続いています。仕事が忙しく、工作は低迷中ですが、それでも少しずつ地道には進めています。毎日20分でも何かをやることが大切だ、ということが経験的にわかっているからです。

旋盤やフライス盤に向かうかわりに、Macのディスプレィに向かっての工作もあります。HPは現在英語版を製作中で、これは海外からのニーズに応えるものですけれど、そもそもメールを下さる方々は日本語を既に翻訳ソフトなどで訳して解読されているケースもあって、そういう時代なのだなあ、これでこそ本当の国際化だ、と嬉しくもなります。

コンピュータといえば、森家はすべてMac。仕事も趣味もMacです。最近、『日経パソコン』に連載を始めて、そこでもいきなりMacの話を書きました。しかし、日本人は苦労好きですから、Winが流行るのも頷けます。インストールに時間がべらぼうにかかるし、ウィルスの心配もしなくちゃいけないし、やっぱりパソコンを一所懸命使っている、という充実感があるのでしょう。そこへいくと、Macは本当に何も考えなくても良いし、マニュアルも読まなくて良いし、ずうっと同じソフトが同じように使えるし、10年以上まえに作ったファイルが全部今も使えるし、アンチウィルスソフトなんか不要だし、まったく便利すぎて楽すぎて、手応えがありませんよね。ちなみに、数値計算をさせても速いことが、仕事でも使っている理由です。Winをお使いの方は、手間のかかるライブスチームみたいに、パソコンを愛されているのだと思われます。WinとMacの違いは、ライブスチームとバッテリィ機関車の違い、よりは小さいかな。まあ、それに、それだけの魅力がWinにあるとは、とうてい思えませんけれど……。

上の写真、1枚はガソリンエンジン機関車。その後も快調に運転していますが、朝一番からとか夕方以降の運転はさすがに控えています。もう1枚の写真は何でしょうか? これを見ただけでわかった人は、レールローダだなあ……。

<6号機の快音>

6号機のガソリン機関車。運転用のトレーラは2両で一組の新車で、乗りこなすのが難しいです。バランスを崩すと脱線するので、緊張感もほどほどに。この機関車は、スロットル(エンジンのアクセル)が機関車のキャビン内にあって、運転手はずっとそれを引いていないと、スプリングで戻ってしまうのです。だから、前屈みになって、腕を伸ばしたまま走らなくてはなりません。ちょっと不便です。サーボモータを取り付けて、ラジコンにしたら乗らずに運転もできるし、乗っている場合も楽でしょう。

もう一枚の写真はボンネットのハッチを開けて、ガソリンタンクのキャップを外したところ。ここにロートを差して、給油をします。ガソリンを抜くときは、ボディを外して、タンクを取り外し、逆さまにします。面倒なので、最後はガス欠になるまで走らせることにしています。もし満タンにしたら、1時間くらいは走りそう。

引き込み線のターンテーブル付近で。スロットルに手を伸ばすのが大変なので、プラスティックのストラップを取り付け、それでアクセル操作をすることにしました。黒い棒みたいなものが後ろに突き出しているのが見えますが、これがそうです。

動画を撮りました。短いですが、今回の主目的はエンジン音を聴いてもらうことにあります。

ガソリン機関車の出発(0.3Mb)(面白さ★)

<ガレージの内と外>

ガレージ内の最近の様子です。「ところ狭し」とはこういう状態のことですね。今でも半径1mのエンドレスは健在で、ビッグワークがずっとそこにいます。ビッグワーク自体に、ちょっとしたものをいろいろのせてしまう癖があって、ボンネットや屋根の上に細々としたパーツや工具が置かれています。

ガレージの外。シャッタの前は、監督がお気に入りの場所で、よくここで日向ぼっこをします。自分の影を不思議そうに見ているシーンは哲学者のようでもあります。

<クロッシングを作りました>

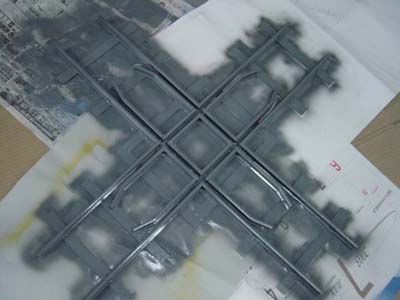

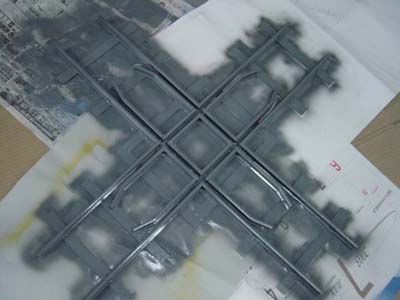

ページトップの写真の正解は、これです。そう、クロッシング。この写真は材料をカットして並べているところ。ようするに、線路の平面交差です。これを自作しました。

以前に発注していたバンドソー(電動ノコギリ)がようやく届きました。海を渡ってきたものです。バンドソーというのは、ノコギリの歯がバンド状になっていて、ぐるぐると回る仕掛けの工具。ノコギリは普通は押し引きを繰り返すレシプロ運動をしますが、これは引き(あるいは押し)しかありませんので、非常に静かで効率は抜群です。火花も散りませんし、精度も非常に高いので一発で所定の長さになります。真夜中でも運転できますし、たとえば、この鋼製レールだと、10秒くらいでカットします。その間、手放し。

クロッシングは実物のお手本が手近にありませんので、完全にオリジナルで、勝手に想像して作りました。ポイントに比べると動く部分がない分簡単ですが、そのかわりパーツは多く、カット、ミリング、ヤスリ、そして溶接作業が大変です。レールの本数だけでも、24本。全部合わせると6m以上必要でした。

これが1本ずつ溶接をしている途中の写真。溶接だけで1週間ほどかかりました。書き忘れましたが、今回のクロッシングは交叉角度が90°なので、製作は比較的簡単です。角度が小さくなると、レールのクリアランスも大きくなるし、フログ部が尖って、工作が面倒になりますね。だけど、90°の場合は、レールのギャップが左右同時に車輪に当たる、という構造上の不利さはあります。

もう1枚は、溶接がほぼ終わった中央部のクローズアップ。レールとガードレールのクリアランスは10mmです。

例によって、錆止め塗装のグレィを吹き付けました。

これで一応完成。ポイントよりもフライス盤による切削作業が少ないため簡単ですが、溶接などには時間がかかるかも、という工作でした。この次は、角度が45°くらいのものに挑戦したいと思います。しかし、いったいどこに使うのでしょうか。

<Gゲージのその後>

Gゲージのレイアウトは、地道に発展を続けています。ヤードの一角には、スキー客らしき人影が。

車両としては、ナベトロが1両加わりました。バックマンの新製品ですが、なんだか、とても大きいのです。外国にはこんなに大きなナベトロがあるのですね。そもそもスケールが違うのかな(20分の1に近そう)。洋雑誌などによると、最近、ナローのディーゼルをGゲージで製品化しているバックマンなので、それに合わせた車両かもしれません。その機関車の方は現物はまだ見ていません。

デジタル化の方面では、コントローラを無線にしました。カートリッジ式になっていて、それをはめ込むと、そのまま無線になるのです。黒くて小さい方が受信機。試してみましたが、かなり離れていてもOKです。CCDカメラを機関車に搭載して、その映像を隣の部屋のTVに映し出し、そのテレビを見ながら、このコントローラで電車を動かす、なんて遊びができます。

実は、青いクロコダイルが故障中です。基板の故障のようでどうしようもなく、パーツがドイツへ送り返されることになりました。しばらくお休みです。このため、現在は赤いクロコダイルが電化区間を担当しています。パンタグラフで集電して走らせていますが、パンタは1つでも快調。写真には、ちょうどフィーダがセットされた架線柱が写っています。

もう1枚は、黄色い小型ディーゼル機関車。これはスケールは29分の1だと思いますが、でもちょうど良い大きさ。本物は大きいってことですね。プロポーションが可愛らしいです。ライトが発光ダイオードでした。デコーダはまだ付けていません。

Gゲージレイアウトの動画です。暗いのでよく見えないと思いますが、これも主目的は音です。発煙装置で煙を出しています。アナウンスのあと、汽笛を鳴らして蒸気機関車が発車します。デジタルサウンドの凄さをとくとご覧下さい。

Gゲージ蒸気機関車の出発(0.9Mb)(面白さ★★)

<骨董品>

ミシンですね。電動です。まだ使えます。鉄道にはまったく関係がありませんね。

昔のおもちゃです。箱の絵がとてもレトロです。中身は、機関車だけがありませんでした。しかし、このため1000円くらいで購入したものです。カブースなんかまだ綺麗です。

<ナローの機関車>

バックマン製の新しいナローのディーゼル機関車です。On30、つまり48分の1スケールで、線路は16.5mmのHOゲージが使えます。黄色と赤を購入しましたが、あと、緑と黒と銀が出ていました。値段は亀の子の蒸気よりも高いですが、マイナだからかな。キャビンの中もよくできています。

こちらは、HOnのモーガル。87分の1。ブラス製です。カウキャッチャがあって、ベルがあるのが、アメリカ型。だいたい、このボイラの前の部分(煙室)を銀色にするのがアメリカン・フィーリングです。煙突の上に付いているのは、火花が飛ばないようにして灰を集める装置。

こちらもHOnの機関車。ちょっと変わったタイプで、シリンダ(エンジン部)が、ボイラの左右にV型に取り付けられているハスラ型。ようするに2気筒V型エンジン。前後の全車輪へはプロペラシャフトとギアを使って伝導します。いわゆるギアードロコ。普通の蒸気機関車にはギアがありませんので、このように区別して呼びます。ギアードロコというと、シェイとクライマクスとハスラの3タイプがメジャです。

<メンテナンス>

このところ雨の日が多かったため、久しぶりに線路のメンテナンスをしました。車両を走らせて、線路の傾きや沈みを調べます。体感できるくらいになっていたら、すぐにバラストを補充して修正します。下がっているところへは、細かい(10mmくらいの)砂利を加え、写真のように角材で突きます。線路が浮いているところは、その下へ砂利が回り込み、これでOK。この作業って、実際の鉄道の保線作業に非常に近いといえます。

デッキは落ち葉でいっぱい。これくらいでは通行に支障はありませんが、しかし、万が一チェーンやギアに噛み込むとやっかいなので、箒で掃いてしまいましょう。トーマが出てきました。デッキでブラシをかけてもらえると思ったようです。

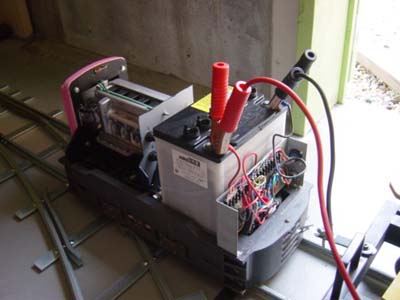

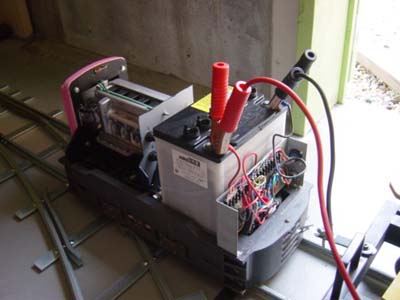

ワークディーゼルのバッテリィを充電中です。寒くなると、バッテリィは弱まります。充電をして保存した方が良いのですが、つい忘れがち。動かそうと思ったら、バッテリィがあがっている、ということがよくあるのもこの時期です。しかし、機関車を線路にのせたまま、充電ができるようになったのもガレージのおかげです。

<プレィモビル>

Gゲージと同じサイズのプレイモビル。森家では、Gゲージよりもこちらの方が早くて、もう25年以上楽しんでいます。以前に、古い蒸気機関車や客車をご紹介しましたし、ホビィルームのGゲージレイアウトの一角に、道路工事をしているプレィモビル小僧たちがいます。また、ガレージも特大プレィモビルのチロリアンとファイアマンがいます。今回は、新しい製品で、ラジコンの機関車セット。線路がプラスティックになって、機関車は充電式バッテリィを搭載し、ラジコンでコントロールします。接触不良もありません。つまり、今や無線コントロールの方が安上がりなのですね。機関車や客車のデザインはほとんど変わっていません。腕木式信号機も、プレィモビルのもの。

この貨車は、ナベトロがダブルになっている工事車両。それから踏切。遮断機は手動です。

2枚目の写真は、駅のセット。インフォメーションの駅員のデスクにはパソコンがのっています。時代を感じさせますね。その右はジュースの自動販売機で、環境の国ドイツらしく、出てくるのはカンではなく瓶です。その他は、ベンチで新聞を読んでいる紳士とか、ビデオを構えているカウボーイハットのおじさんとか。

<監督の陳謝>

弁天ヶ丘線は、近頃、サービスをやや拡大し、いろいろな方に運転していただいています。少なくとも明らかになったことは、自動車の運転ができない方にも運転ができる(しかも手放しで)、ということです。

ただ、やはり脱線事故がいくつかありました。低速ですし、たいてい平地のなんでもないところ、特にコンクリート舗装の上で脱線があります。これは、下がしっかりし過ぎているため、小石が噛むだけで線路の水平性が失われるためでしょうか。下が土ならば、全体に下がるため、こういったことはありません。

また、脱線する車両は2軸の乗用トレーラが多く、ボギィではまず起こりません。機関車が脱線したこともありません。1人で乗っているときにもありません。人間が2人以上になると、やはり加速減速で前後に大きな力がかかるため、瞬間的に車輪が浮きやすくなるのでしょう。人間の重心の移動が主な原因ともいえます。

写真は、ワークディーゼルの運転をしてもらっているところ。この木製乗用トレーラが最も脱線しにくい、という結論に達しています。台車が木製のため、フレキシブルだからだろうと想像されます。

このところ、お客様も多く、運客も増えています。少々多方面でオーナ・作業員が忙しいため、保線作業もままならず、軽度ではありますが、幾度か事故が発生してしまいました。監督不行届ということで、こうしてデッキで、神妙な顔つきの監督が記者会見をいたしました。

このたびは大変申し訳ございませんでした。今後このようなことがないよう、精進いたす所存でございます。

<秋の弁天ヶ丘線>

/☆Go Back☆/