MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

さあ正式開業!

/☆Go Back☆/

爽やかな季節の到来。日向に出れば暖かい、日陰に入れば涼しい。こんなに贅沢なものは他にありません。お正月もお盆も働いて、秋休みのために貯金した方が良いのでは?と思います。

さて、10月から開業の弁天ヶ丘線です。主な準備は草を刈ることくらいですが、予定どおり運行を再開しました。トラブルというと、3年以上まえ、一番最初に購入したバッテリィがもう充電しても駄目になったことくらい。あとはまったく順調。点検しましたが、線路の不具合もありませんでした。

上の写真は、弁天ヶ丘線一番の名所、トラス鉄橋を渡るAB10の混合列車。夏の間に作った客車は撮影用で、普段はここに運転手が乗ります。お客さんを乗せるときは、その前の青い貨車のボディを取って運転手が乗り、客車は文字通り客車になります。バックに、少し暗いですが、ウッドデッキの端が見えています。今、母屋の北側を回って、ここまで線路が延びています。このあと、ここに橋を架けて、こちらへ線路を繋げる予定。これは大工事になりそうです。今年か来年か、いつになるかわかりません。

相変わらず、毎晩フライス盤や旋盤やボール盤を回しています。ときどき覗きにくるスバル氏に「よくもそんなに穴を開けるものがあるね」と言われます。傍から見ると、どの作業も単に穴を開けているだけに見えるのでしょう。まあ、当たらずといえども遠からず。確かに、穴を開ける機会は多いです。たとえば、先日作った運材車でも、キットながらボール盤で50回は穴を開けたでしょう。だいたい、工作って、切る、開ける、削るか、あるいは、くっつける、組み立てる、くらいしかパターンはありませんからね。

なんだか、『週刊庭園鉄道通信』となりつつある本レポートですが、今回は、前回の続きで本格ポイントの製作、それから、ご要望にお応えして、初めてですが、動画を幾つかアップしてみました。さらに、これも初登場、沢山いただいたメールの中から、Q&Aコーナとして取り上げさせていただきました。

<草刈り&芝刈り>

大まかな草刈りは、両手で使う大きなハサミで、ちょきちょきと9月中旬に一度刈りました。急に寒くなって、雑草の生長も鈍り始めたようです。今日は、朝から電動バリカン(芝刈り?)を持ち出して、線路の周辺だけでも芝を刈ろうと思ったのですが、ついつい頑張って、庭のほとんどの芝を刈ってしまいました。せいぜい10cmくらいの幅しかありませんので、けっこう大変ですが、でも30分くらいでできてしまいます。手でちょきちょきやることに比べれば簡単。

もっと大型の芝刈り機もありますが、この小型の芝刈り機は、レールの間の草も刈れるので、重宝しています。でも、ポイントの部分はちょっと無理。ここだけは、手で抜かないと駄目です(「手を抜く」ではありません)。だいたい写真くらいでOKにします。枕木はほとんど見えません。線路は敷いてから2年以上が経過していますが、錆はまったく見られません。もっとも、不具合があっても、置いてあるだけですし、ユニットなので、そこだけ線路を交換すれば新品になります。

デルタ線から延びる引き込み線。途中に小さなターンテーブルがあり、行き止まりは車庫です。本線よりもいっそう草深い感じですね。

この車庫ですが、廃材でいい加減に組み立てただけのもので、子供が作った基地みたいなレベルなのですが、何故か風雨に耐え、台風でも壊れませんでした。壊れてくれたら、作り直すのですが……。すっかり雑草と一体化して馴染んできましたね。後ろには、台車が雑草に埋もれています。わざとやったわけではありませんが、不思議な風情が感じられます。

ベンチの横を通って、森の中へ入っていくカーブ。ベンチの幹は、紅葉です。このあたりは、芝ではないし、雑草の種類も少し変わります。

さあ、綺麗になりました。といっても、刈った草を片づけていないので、普通の人には「綺麗」には見えないかもしれません。見ているところが違うのです。

<一番列車登場>

というわけで、イギリスの牧草地のような風景(羊はいませんが)の中、一番列車が準備を始めました。バッテリィを新しくしました。整備も万全です。お馴染みの6両編成ですね。車庫から出て、デルタ線で向きを変えているところ。暖かい日差しと涼しい秋風。最高のコンディション。では、出発進行!

写真が3枚横に並ばないディスプレィの人、ごめんなさい。しばらく連続ショットが続きます。

1枚目:ガレージの東口から入ろうとしているところ。真っ直ぐ行く線路も見えます。向こうへ行くと北デッキ方面。入口の上には、信号のライト。頭に気をつけましょう。

2枚目:ガレージの中に入りつつあります。右手の青いものは工具キャビネット。手前にはゴミ箱。右手奥には緑のフライス盤が見えます。正面の茶色の壁は、ガレージが建つまえには、母屋の外壁でした。そのまま、今は室内の壁になっていて、看板や標識が沢山貼り付けられています。左手手前には、最近作ったナベトロと運材車が2両並んでます。その向こうはブルーの蒸気機関車。右手にある小さな椅子は、コーヒーなどを置くためのもので、マラソン選手みたいに、走りながらカップを受け取り、コーヒーを飲んで、一周後にまたカップをここへ戻す、というふうに使います。

3枚目:ガレージの中に入りました。左手の蒸気機関車、早く動くと良いですね。右手の壁の、黄色の大きな電車の標識のところに、黒いものがありますが、これが信号機、あっちを向いていますね、いけませんね、こんなことでは。奥には、ピンク電話があります。その向こうに緑の細いドアが見えます。だいたい、あのドアの内側でトーマが寝ています。

1枚目:正面に消防士が見えてきました。身長160cmくらいです。相棒はどこにいるのか、というと、左に手だけ見えていますね。消防士の後ろに窓がありますが、この中が旧書斎です。床には、ざら板が何枚か置かれていて、渡り廊下です。

2枚目:もうすぐ階段の下を潜ります。左にデキ3がいます。明るい出口(西口)が見えてきました。白い柱の足許に、レンガが積まれ、その上に黒い小さな箱がのっています。これが、前回紹介したポイント切換用スイッチボックスです。

3枚目:ガレージの西口です。庭のベンチが遠くに見えています。出口の手前にポイントがあって、電動切換が可能になったばかり。転轍機の矢印標識が見えます。上を見ると、「電車が来ます」の表示機がぶら下がっています。電車が来ているのに、今は作動していませんね。

1枚目:ポイントを通過中。左へ行くと、駅ですが、そちらの出口は今は閉まっているようです。

2枚目:あっという間に外に出ました。S字カーブのため、かなりスリルがある場所です。玄関前を通過し、西本線に合流します。、またポイントを通過中で、列車はゴトンゴトンと揺れます。芝刈りあとの庭が左手に。先に赤い鉄橋が見えてきました。

3枚目:母屋の外壁を掠めて、カーブを上っていきます。もうすぐ鉄橋です。

1枚目:さあ、鉄橋にさしかかりました。高さはそれほどありませんが、本物と同じ、独特の響きが聞こえます。

2枚目:鉄橋を渡ると、しばらくは高架が続き、真っ直ぐに森へ向かって延びています。気持ちの良い場所です。かつては、右手に檻(前住人が犬を飼っていた場所)がありましたが、ガレージ工事のあと取り壊して、今は少し残ったものに、ブルーのシートを被せてあります。広さは3m四方ほどあって、基礎はコンクリートのブロック。この場所は、将来新しい駅のための建設用地と噂されています。

さて、本レポート初の試みの動画(mpeg形式です)です。いつも使っているデジカメで撮りました。画像は小さいし、音も悪いので、あまり素敵とはいえません。実は既に4年ほどまえに日記の中でGゲージの動画はご紹介したことがありました(すすんでいましたね!)。でも、当時は、動画を再生できる環境の人が少なかったし、それにこんな大きなファイルを読み込むのに、何分もかかったものです。今はどうでしょうか? 見られない人、速度的に不自由な人は、申し訳ありませんが諦めて下さい。でも、もし1つだけ見るなら、最後の一番大きいやつがそれなりに面白いとは思います。建物の中を通り抜ける鉄道、というシチュエーションが、工場のトロッコみたいで楽しい、といったところが個人的感想です。

森から出てくる列車(440kb)(面白さ★)

森の中を通過する列車(592kb)(面白さ★★★)

ガレージの中を通過する列車(960kb)(面白さ★★★★)

森を通り抜ける列車に乗って(528kb)(面白さ★★)

ガレージを抜ける列車に乗って(1008kb)(面白さ★★★★★)

<本格ポイントの製作(つづき)>

前回は、トングレールの片方を作ったところまででした。トングレールは、ポイントの中で唯一動く部分です。そのつなぎ目(ヒンジ)は、上の写真のように、側面両側に当てた板を、多少余裕をもって、つまり「遊び」を入れて接続します。普通の線路の接続方法の応用です。部品は真鍮で作りました。少し折り曲げて、片方の間隔が広げてあります。ほんの少しだけです。

トングレールの先のアップの写真。レールの先端に、鉄の板を取り付け、その板も、ご覧のように上部が削られて薄くなっています。途中に真鍮のブロックが付きました。これは、固定用(切り換えバーに取り付けるため)の金具です。真鍮ですから、溶接ではなく、ネジ止めとしました。交換できるようにしたかったからです。

では、溶接をしましょう。これが面白い作業です。なんというか、溶接って、あっという間なので、非常に緊迫感があって、スリルもあるし、竹を割ったような潔さもあったりして、面白いのです。とにかく、一瞬で終わってしまいます。ハンダ付けよりも早い。うまくすれば、強度は抜群。これができる、ということが、鉄という素材の大きな長所の1つですね。

赤く焼けた鉄が飛ぶことがありますので、肌の露出しない燃えにくい服装で挑みます。仮止めは、シャコ万か、写真にあるような固定型ペンチ(バインダっていうのかな?)を使い、しっかりと。今どきは、1万円も出すと、家庭用の溶接機が買えます。でも、溶接棒をけっこう消費しますので、消耗品代はわりとかかります。1枚目の写真は、枕木を順番に付けているところ。2枚目の写真は、中に入るレールを取り付けています。レールの間隔は、5インチは127mmですが、弁天ヶ丘線は、モデルニクスの線路規格に合わせて、130mmで統一しています。ときどき131mmになることがありますが、狭い方へはなりません。

フログの手前部分では、レールが途切れるところがあります。今回のポイントでは約30mm開きます。車輪径が小さいと、ここで落ち込むことになります。50mm径の運材車を通して、感触を確かめているところ。反対側(外側)には、ガードレールが付きます。ここは、本レールとの間隔を8mmに設定。このガードレールの効果は絶大です。これの有無で、車両の通り方が全然違います。ガードレールがないと、フログの岬部分に車輪がぶつかって、ショックがあるのですが、ガードレールを付けたら、このショックが綺麗に消えて、滑らかに通過できるようになりました。

2枚目の写真は真上から見たところですが、フログの部分は、枕木だけでは強度的に不安だったので、下に鉄板を当てました。溶接したあとで、黒くなっています。

溶接が終わり、必要なところはヤスリで削ります。いろいろな車両を通してみて、確認。これでOKとなったら、なるべく早く錆止め塗装をしましょう。新聞紙を広げて、スプレィで塗りました。ところで、森は新聞をとっていないので、新聞紙をどこから手に入れるのか、というと、宅配で荷物が送られてくるときに入っている丸められた新聞を広げて、蓄えているのであります。ようするに、森にとって、新聞とは、塗装のときに使うだけの意味しかないシート材なのです。新聞社の人、ごめんなさい。

完成しました。簡易型の「1日ポイント」と並べて記念撮影。今回製作したのは、カーブ側が半径2mの左ターンアウトで、2番ポイントになります。寸法はすべてモデルニクス製のものと同一です(だから設計図なしで作れました)。さあて、「買うよりも、作った方が良い」と断言できるかな……、というと、ちょっとその自信はありません。ただ、一つだけ明らかなことは、自分で作った方が確実に贅沢だ、ということですね。

前回のレポートのあと、2人の方から、トング部分の構造についてメールでご質問がありました。アップの写真をもう一度。切り換えている様子です。レールの先に、さらに鉄の板を別パーツで取り付けている点が、ちょっと珍しいかもしれません。これをしたわけは、レールの断面形状の場合、中央(ウェブ部)が窪んでいるため、上の部分を削ると、弱くなってしまうのです。本当は、トングレールだけは、レール断面ではない四角形断面の材料から削り出すのが適切でしょう。

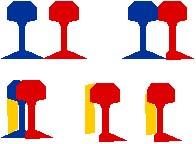

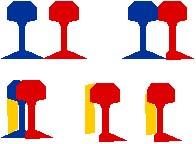

絵を描いてみました。赤が本レール。青がトングレールです。両者がだんだん接近してくると、ぶつかる部分を削る必要があります。初めは、赤の本レールの脚を削ります。次に、青の脚を削り、さらに青の頭を削ります。このままだと、青の頭が、首の皮一枚になってしまいます。そこで、途中から黄色の板に引き継ぎます。黄色の板は、上だけだんだん薄くなります。だいたいこんな感じ。わかりましたか?

完成後の部分アップ。1枚目が、トングレールのつなぎ目。ここでヒンジになります。強度的に、ここは枕木の上になくてはいけません。左が固定レールで、溶接で点付けされています。

2枚目がフログ。下から当てた板がよくわかると思います。こちらは、車輪が通過するレールと内側でガードするレールの間隔は10mmです。次回作るとしたら、このフログとガードの部分は、鉄のブロックから削り出すかもしれません。そちらの方が簡単だと思えます。しかし、写真を見ていると、「下手な溶接、数打ちゃ当たる」という言葉を思いつきました。

<技研Q&Aコーナ>

最近、具体的な情報をレポートし始めたせいでしょうか、メールでの質問もかなり具体的なものが増えてきました。弁天ヶ丘線の技術力は大変低く、当鉄道だけで通用するレベルのものです。一般的な知見ではないことも多いので、そんなに期待しないように。しかし、今回は、異例ではありますが、2つのご質問を取り上げてみましょう。

神奈川県のS氏からいただいたご質問です。前回レポートした「1日ポイント」で、可動レールのヒンジ部の構造は、どうなっているのか? という疑問。もっともです。実物の場合は、地面に穴を掘ってそこにパイプを埋め、レールに溶接した丸棒をそのパイプに差す、というのが考えられる最も合理的な構造ではないかと思いますが、システムレールではその手は使えません。実は、苦慮した結果、写真のように、枕木の裏からネジで止めてあるのです。簡単でしょう? つまり、レールも下から穴を開け、それにネジを切り、ここに枕木の穴を通して下から来たネジを入れます。レールのウェブは細いので、大きな穴は開けられません。今回は2.6mmの皿ネジを使っています。緩まないように、穴の深さをネジの長さに合わせ、ロック剤も使います。しかし、確かに弱点といえるでしょう。

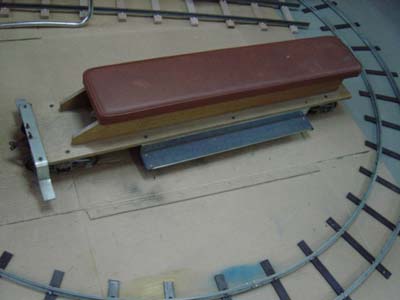

次のご質問は千葉県のI氏から。OSのトレーラで急カーブ対応の改造をした、と本レポートにあったが、その具体的な方法は? また、何故、このトレーラが急カーブに対応できないのか、その理由を、というご質問です。

まず、結論から書くと、OSのトレーラは半径3mであればOKです。2mのカーブでも、ぎりぎり通りますが、脱線することも多いと思います。半径1mになると、カーブの入口か出口で確実に脱線します。これは、ボルスタの構造に起因しています。

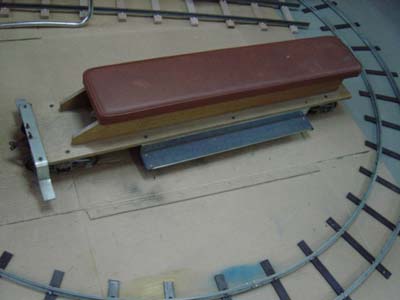

まず、弁天ヶ丘線のように不整地に低精度で敷かれた線路の場合、どうしても左右に捻れがあるものです。このトレーラは前後の台車の中心間距離が900mmもある長い車両なので、2つの台車が左右逆に傾くと、(台車にはスプリングがありますが)これに対応できず、どこかの車輪が浮いて、脱線につながります。弁天ヶ丘線の工事の初期には、この事故が多かったのです。そこで、行った改造は、非常に簡単なものでした。写真をご覧いただいてわかると思います。ボルスタ(台車が取り付けられる横梁のこと)と上の車体(ベニア板)の間に、黄色い色の薄いものが挟んでありますね(2枚重ねてあります)。これはシリコンゴムです。これを左右に、また2つの台車とも、合計4箇所に挟みました。これだけのことで、嘘のように脱線しなくなりました。

ただし、この改造は、急カーブを曲がるためのものではありませんので、混同しないで下さい。弁天ヶ丘線で行った改造は今はこれだけです。あくまでも、これは線路の捻れに対するものです。

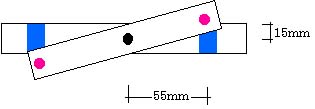

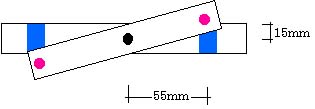

さあ、では、ここからが本題です。写真は、台車を前から撮影したものです。錆びていますね。弁天ヶ丘線の中で最も古い車両ですから。いえ、そんな話ではなく……。この写真の上がボルスタ。下が台車の横梁。中央で接続されています。模式図を示しました。青がボルスタ。赤が台車です。

両者は回転を許すために、中央でしか繋がっていませんが、横揺れしたとき、車体を支えるために、左右に支持する箇所があります。この場合は、お互いに凸になっている部分が左右にありますね。ここは、無人で静止している状態では離れていますが、実際に人が乗ると、どちらかに傾き、上下で接触します。左右両方向の揺れは、ここで止まります。

つまり、カーブに入り、台車が向きを変えるときには、この部分が接触していれば、擦れて滑ることになり、摩擦抵抗が生じます。人が乗っていて、遠心力が働けば、外側に倒れ込み、かなりの圧力が支持部に働きますので、摩擦抵抗は馬鹿になりません(摩擦抵抗は、接触面積を小さくしても基本的に同じです)。結果として、台車の自由な回転が拘束され、カーブに合わせて充分にフリーに台車が追従できない事態となります。カーブの半径が3m程度であっても、カーブの出入口、あるいはS字を通過するとき、台車の必要な回転がこの摩擦によって遅れるため、脱線することがあるはずです。

対策としては、この接触部にテフロンなどを貼って摩擦を低減するか、あるいは、ボルスタ側か台車側にボールベアリングを入れてしまうか、でしょうか。後者の方が絶大な効果が期待できます。でも、工作はちょっとやっかいですね。実は、弁天ヶ丘線でもこの改造を計画中です。

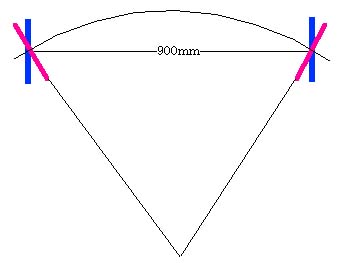

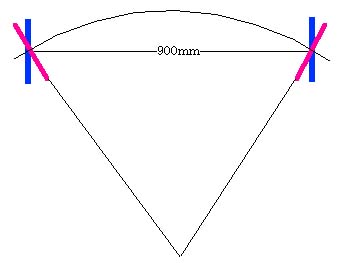

さらに大きな問題があります。カーブがもっと急になると、ボルスタと台車の回転角が大きくなり、写真のように、この支持部分自体がお互いに離れてしまうのです(写真中央部に写っている片側が弧を描いた突起部が、ボルスタ側の支持部です)。模式図を示しました。青い部分がボルスタの凸の部分。赤い丸が台車側の凸部です。回転角が大きくなると、赤い丸は、青い四角の外に完全に出てしまいます。つまり、傾きの支持ができなくなり、トレーラの車体は大きく傾きます。それだけではまだ脱線には至りませんが、もしこの状態のまま、カーブが終了して直線に戻ろうとすると、台車の回転も戻ろうとして、外れていた突起部どうしがぶつかります。つまり、外れていたものが、戻るときに引っかかるわけです。したがって、台車はここで完全に回転を妨害され、確実に脱線します。半径2m以内のカーブがあると必ず起こる脱線の原因です。ただし、カーブが一定の円形のエンドレスでは脱線しません。台車の回転が戻るときに起こるのです。

この対策としては、2つ考えられます。1つは、図の青い四角部分をもっと長くする、現在は30mmですが、60mmくらいに広げれば、半径1mのカーブにも対応できます。ボルスタ側を削り、鉄板を溶接すれば良いでしょう。それほど難しくはない改造だと思います。もう1つは、トレーラ自体を短くする手です。台車間隔を、現在の900mmから、たとえば600mmと2/3にすれば、限界曲率も2/3倍になりますので、その分より急カーブに対応できるようになります。

トレーラをひっくり返して、実際に半径1mのカーブ線路をのせてみました。写真のように大きく台車は回転を強いられます。完全にボルスタの支持範囲をはずれていました。

ちょっと計算してみましょう。ボルスタの中心から、台車の左右の支持部までの距離は55mm(前図参照)、また、ボルスタの幅は30mmなので、片側の回転の許容範囲は15mmです。つまり、タンジェントで15/55の回転角が限界になります。2つの台車の軸距離は900mmですから、900÷30×55=1650となり、およそ半径1.7mのカーブが限界という数字になります。カーブの半径が2mの場合は、理想条件下では通過することができます。しかし、台車は、必ずしもカーブにぴったりと一致していません。車輪幅にも「遊び」がありますし、回転角もプラスマイナス誤差が生じますので、ときには、この角度を超えて、支持部が外れる可能性があるでしょう。実は、各部を実測し、計算をしたのは今回が初めてでしたが、ほぼ、これまでの経験を裏付ける結果になりました。どうでしょう。この説明で、おわかりいただけたでしょうか?

このトレーラの改造については、近々、弁天ヶ丘線でも実施するつもりですので、その結果をまたご報告したいと思います。

<Gゲージのドックサイド>

Gゲージのデジタル化は、ちょっとお休みしていました。写真は、ポイントのデコーダです。左の四角がポイントマシン。右の正方形がデコーダです。このデコーダは4つのポイントを動かすことができます。電源はレールの左右からとりますので、ここまでコードを引っ張ってくる必要がありません。写真の白いコードは、ポイントマシンとつないでいるところ。簡単です。ポイントそれぞれにナンバを付け、コントローラ側ではそのナンバを入力して切り換えることができます。こうなると、これまで、張り巡らせていたコードやスイッチボックスは何だったのだ、と言いたくなりますね。まだ正式採用はしていません。今すぐ全部をこれに変えるのも大変ですが、将来はやはりデジタルでしょう。

前回ご紹介したバックマン製のドックサイドです。プラスティック製で2万円以下。ペイントが違うものもあります。入れ換えなどをさせると様になります。向こうにいるのは、大好きな亀の子のサドルタンク機。この型は3台色違いで在籍しています。今度、金属製のものも発売になったことが雑誌に紹介されていましたね。どうしようかな、5万円は高いな(昔は高いと思わなかったのに)、と考え中。

ドックサイドということで、和田ワークス製のドックサイドを出して並べてみました。手前のものがそうです。これは、ライブスチーム、つまり、アルコールで走る本物の蒸気機関車ですので、室内で走らせることはできません(火事になります)。少し、ずんぐりむっくりしています。どちらかというと、手前の方が好みのプロポーション。あと、キャブの後ろの形も違いますね。ちなみに、窓の外にうっすらと、弁天ヶ丘線のトラス鉄橋が見えます。

久しぶりなので、サイドからの写真も。格好良いです。キャブの中に小さな圧力計が覗いています。45mmの庭園鉄道ができるのは、いつのことでしょうか。機関車たちが運動不足を訴えていますので、なんとか、近々実現したいものです。

<ワークディーゼル出動!>

いろいろ動かすものがあって忙しいです。開業2日めには、1号機ワークディーゼル(技巧舎製)を出動させました。いつもは、階段の下にいます。隣にガソリンエンジンのディーゼル(ニイザキME製)もいます。奥にデキ3(日本ミニクラブ製)も見えます。

ターンテーブルに出てきました。出てきたといっても、実はオーナが手で押しているだけです。こんなところでは危なくて電動では動かせません。このターンテーブルはモデルニクス製。ちょっとガレージのマンホールの関係で、ターンテーブルに乗り降りするとき、多少段差がありますが、手で押す分には気になりません。

回転させて向きを変えました。向こうに、木製運材車(乗用トレーラ)が待っています。その向こうには、AB10の列車(あそこが本線)。

さあ、運材車を引き連れて、出ていきました。久しぶりですが、快調なギア音です。

<北デッキ線に運材列車>

ガレージの前を通り、東側へ回ってきました。このあたりはちょっとした資材置き場です。ここで、ガレージ東口から出てくる車両を連結して、北デッキ線へ向かうようです。

完成したばかりの新車、2両の鋼製運材車(技巧舎製)が加わりました。オレンジ色のカブースも後尾につきます。

その運材車の連結部。朝顔連結器と呼ばれるタイプです。そこに、ワンタッチで連結させました。これは引張オンリィ仕様です。

午後は、北デッキは完全に日陰になります。空の運材車を引っ張って、ワークディーゼルが快調に走りました。デッキだと、音が心地良く響きます。

なんとなく、峡谷に張り出した中間駅引き込み線みたいな感じです(贔屓目)。この運材車、黒く塗装するのがもったいないなあ、と考えているところ。鉄とアルミと真鍮が混ざっているので、このままっていうのも変だし……。軽く塗って、早めに錆びてくれたら、実感的でしょうけれど。

デッキの西のコーナまで来ました。ここのカーブは半径2mで、弁天ヶ丘線では最大曲率です。しかし、車両が皆小さいので、まったく関係ありません。するすると抜けていきます。

ワークディーゼルをサイドから。キャブのドアを開けたところにソケットがあって、そこからコントローラの配線を出しています。バッテリィは、キャブいっぱいに載ります。ボンネットの中のエンジンはもちろんダミィ。

コーナを曲がると、この先1mほどで線路がなくなります。ここで停止しなければなりません。この先が通れるようになると、弁天ヶ丘線最大のエンドレスが完成するのですが、まだまだ工事はさきになりそうです。したがって、ここまで来たら、バックしなければならないのです。長い列車は大変です。

音を聞きつけて、元監督が出てきました。新しい車両を検査中。「これ、ちょっと乗りにくそうですね」などとおっしゃっています。

それでは、この運材列車が、デッキへ上がってくるところの動画をお楽しみ下さい。いい音、出しています。

デッキへ乗り上げる運材列車(464kb)(面白さ★★★)

<シーズン到来>

暑くもなく、寒くもない、今が最高のシーズン。デッキで列車を停め、ここで隣接するキッチンからコーヒーを受け取る、というパターンが素敵です。何も働いていない、何も運ばない、何の役にも立たない弁天ヶ丘線ですが、でもここから得られるものが、確かにありそうな、違いのわかる男のゴールドブレンド……、って古いか……。

ではではまた……。

/☆Go Back☆/