MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

弁天ヶ丘線技術研究所

/☆Go Back☆/

工作室の暖房について、そろそろ考えないといけないかもしれません。暑さよりも、寒さに弱いのです。デスクワークだったら、動かないから小型のファンヒータでスポット暖房すれば事足りるのですが、工作の場合、立ち上がって常に動きますから、どうしても部屋全体を暖めないといけない。寒いとやる気が起こりませんからね。自分をやる気にさせる環境を整えることが大切です。

弁天ヶ丘線の工事レポートもそろそろ丸2年になろうかとしていますので、森オーナの傾向が掴めてきたかと思います。端的に言いますと、こつこつと同じものを地道に作り続けることができない。そのかわり、工作のスピードはそこそこ速い。という特徴があるかと思います。「とりあえず作ってみる」方式が主流で、「試作」が多く、なかなか腰を入れた本工事や本工作をしようとしない、ように見受けられます。

これは子供のときからの特徴で、何を作っても、「もう少しゆっくりと落ち着いてやりなさい」と言われました。全然変わっていません。また、それだからこそ、1つのものを少しずつ我慢して進める、なんて作業に憧れるし、また、それができたときには、自分を褒めてあげたくなる、というメカニズムですね。とにかく、この歳になると、自分以外に褒めてくれる人はいないし、自分に褒められるのが一番嬉しいわけです。

名刺の肩書きの一番上には、「クラフトマン」と書いています。それなのに、まだ組み立ててないキットが山のようにあって、もし災害などで交通が麻痺して家から一歩も出られなくなっても、1カ月や2カ月は、工作を続けられるのに充分なアイテムが備蓄されています。その場合、最初になくなるのは、ネジとか接着剤とかでしょうか。その次に工具関係が足らなくなるでしょう(こんなにあるのに!)。鉄道と飛行機のキットだけで、一生分は既に超える量があるのではと思われます。

もう一度、庭の草を刈ったら、正式開業でしょうか。もう涼しいから開業しても良いのですが、走らせる時間があったら、工作をしてしまう、というジレンマ……。

今回のレポートは、かなり技術的というかテクニカルなものというか、同じ意味ですけど、そんな真面目な内容を集めてみました。『ミニチュア庭園鉄道』を出したあとの本レポートは、いやに具体的内容が多くなった、とのご指摘もいただきます。そうですね、こんなものでも、誰かの役に立つかもしれない、という超希望的観測の上に成り立っている銀河鉄道の夜みたいな心境です(わかりません)。

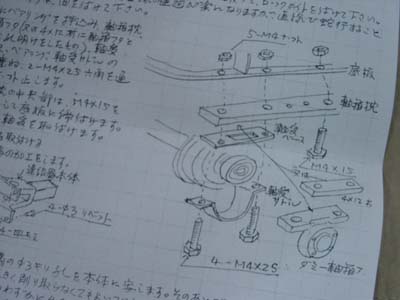

<電動ポイント切換機試作>

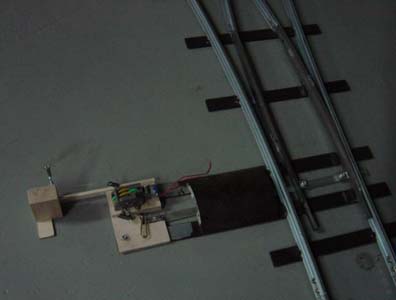

以前のレポートで、ギアボックスとスイッチを使った、腕木信号機のメカニズムの試作品をご紹介しました。ちょっとギアボックスがちゃちでしたので、タミヤブランドのギアボックスを買ってきました。ハンズで600円(モータ付き)でした。一番高いギア比で組み立てて動かしてみると、非常にトルクが大きいので、このままでポイントマシンに使えるな、と判断。さっそくポイント切換機を試作してみました。

HOゲージのポイントマシンと同じです。直結しただけ。アーム、遊びが出るように、真っ直ぐではなく曲げてあります。スプリングの効果で、ギアに負担がかからないようにするためです。

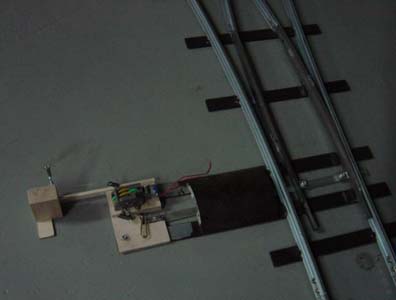

2枚目の写真がポイントに取り付けた状態。今回はガレージ内のポイントなので、防水を考える必要がなく、とても簡単です。最初は、作動部の両端にマイクロスイッチを付けて、そこで自動停止する機構にするつもりでしたが、動かしてみると、非常にゆっくりだし、アームのスプリングが効くので、少しくらい行きすぎても大丈夫そうです。そこで、難しい機構を一切なくして、人間が目で見て、自分で止めるシステムに変更しました。こういうものはシンプルな方が良い(故障が少ない)と思ったからです。

目で見て止めるため、動きがわかるように、転轍標示の丸と矢羽根を取り付けました。ボール紙製です。写真のように、ポイントの切換と連動して、これが90度回転します。ギアがとても遅いので、切換には10秒以上かかり、その間、モータがぎいぎいと唸ります。

とりあえず、切換スイッチはポイントの手前2mくらいのところにセット。アルミケースの中には単1電池が2本入っています。切り換えるときには、ここで、列車を一旦止め、スイッチを操作することになります。反対側から来たときのために、そちら側にもスイッチを置く必要があります。その場合は、もう1つこのボックスを作れば良いわけです。間違えて、非選択の分岐線側から車両がポイントに進入したときは、車輪がレールを押してポイントを切り換えてしまいます(そのときは、切換マシンのスプリングで吸収する)。

しばらく使ってみて、調子が良ければ、今度は屋外用の防水型にチャレンジする予定。コントロールはラジコンを使えば、走りながら切り換えられます。今回の試作品は、コントロールボックスを含めて材料費は全部で1500円くらい。ちなみに、市販の電動ポイントマシンは10万円ほどします。もちろん比較にならないほど高性能なんですが。

<1日で完成する簡易ポイント>

ポイント(分岐のこと)には市販品を使っていますが、これが非常に高いのです(1つ十数万円)。屋外に設置したまま何年も使用に耐える、つまり耐久性の観点から、それだけの品質が必要なのだと考えられます。ポイントは、ちょっとした不具合で車両が脱線し、事故につながることもあるでしょう。

ただ、本線ではなく、たとえば、引き込み線の端とか、人が乗って通るところではない部分にも、車両を入れ換えるためにポイントが欲しい、なんていうときもあります。錆びようが、引っかかろうが、関係なし、低品質で良いのです。でも、そんな低品質で安価なポイントは、もちろん市販されていません。

祖父がコンクリートブロックの工場を経営していて、子供のときによく遊びにいったのですが、そこにトロッコがありました。その工場で、実際に使われていたポイントが、実にシンプルな機構で、子供心に、凄いなと思ったものです。今回、これを作ってみました。したがって、主な動機は、単なるノスタルジィです。

ということで、日曜日の1日で完成してしまう名づけて「1日ポイント」です。1日で壊れてしまう、というわけではありません。

今回は、ほら、上の写真のように、CADで設計しました。凄いですね。並々ならぬ意気込みが感じられます。そのうえ、なんか、ルートを使って計算している痕跡もあって、微笑ましいかぎりです。こんなことで、大丈夫なんでしょうか……。

とりあえず、レールを所定の長さに切断し、それから、手持ちの鋼材(3×32mm)を枕木にして並べてみました。このポイントの最大の特徴は、「曲線部がない」ということ。レールはすべて直線なのです。だから、分岐側へは、かくっと折れ曲がっているところを通らなければなりません。がつんとショックを受けることになります。3軸車などは立ち往生するでしょう(弁天ヶ丘線には1台もありませんが)。

レールの切断には、安物のチップソーを使いました。鉄製レールを切断するのに10秒くらいです。金ノコを使って手で切ったら(万力で固定されていても)最低3分くらいかかりますね。

あとは、ヤスリで端部を整形する作業が時間がかかるところですが……、そう、ここは文明の利器(古い表現!)、フライス盤を使ってさくさくっと削りました。2枚目の写真がエンドミル(というドリルの刃)でレールを削っているところです。手でヤスリをかけるのの10分の1の時間でできますし、そう、時間よりも体力を消耗しません。

それで、レールどうしの収まりを、このように適当に削りました。最初の試作品なので、あまりスマートとはいえませんが、車両が通ってくれれば、それで良しとしましょう。もし通らなければ、(完成してしまうと、フライス盤にセットができないので)手でしこしこヤスリをかけるしかありません。

1枚目の写真は、左下から斜めに来ているのが、可動部(切り換えで動くレール)。2枚目の写真は、左の上の部分が可動部。左下と右のレールは、分岐側へ折れ曲がる部分のレールです。

材料の整形ができたら、今度は楽しい溶接です。紫外線に注意しましょう。途中で、台車を転がして、通過テストをしながら作業を進めます。溶接は、ハンダ付けみたいに簡単には後戻りできませんから、失敗しないように慎重に……。

「1日ポイント」なんて書きましたが、土曜日の午後から始めて、来客とかあったためと、材料不足のため、その日には完成できませんでした。日曜日には、足らない鋼材をホームセンタへ買いにいき、工作の続きをしました。2枚目の写真で、真ん中の枕木が一本だけ光っているのは、買ってきたばかりの違う鋼材だからです。この時点では、真ん中の可動部(切換レール)も既に取り付けられています。このレール1本だけが動いて進路を切り換えます。この1本では構造上の弱点になりますので、短い枕木を2本溶接しました。

完成したので、錆止めのグレィを吹き付けました。上の方に見えるのは、半径1mのエンドレスの一部。

ポイントの長さは、モデルニクスの2番ポイントに合わせて直線部で1050mmにしました。分岐側は適当です。かかった材料費は、レールが3mで2100円。枕木の帯板が1000円くらい。他は消耗品です。

2枚目の写真が完成図。後方にあるのは、あとで出てくる木製枕木の線路と、修理中のLady Madcap。

もちろん、直線の折れ曲がり部が、普通に滑らかには通れません。多少ぎくしゃくします。動力車を運転して通るポイントには使えないでしょう。あくまでもトロッコ専用です。普通のタイプのポイントだと、工作時間はこれの3倍くらいかかりそう、と予測。しかし、普通のタイプのポイントも作ってみたくなりました。

<線路の自作>

レールを切断しています。このチップソーのおかげで工作がとても捗ります。刃も含めて1万円くらいで買えます。ただし、音が煩いのが欠点で(これよりも大きな音を出す工具は今のところない)夜中にはとても切れません。それから、ここに固定できるものでないと切れないので、たとえば、完成した線路のレールを切ることはできません。切り口は大変綺麗です。赤くならないので焼きも入りません(いわゆる研刃の高速カッタではない)。刃がどれくらいもつのか、まだわかりませんけれど、きっと、この刃が高い(機械本体よりも高いはず)でしょうね。写真のように段ボールで周囲を覆い、切ったあとには、掃除機で飛び散った切り子を吸い取ります。

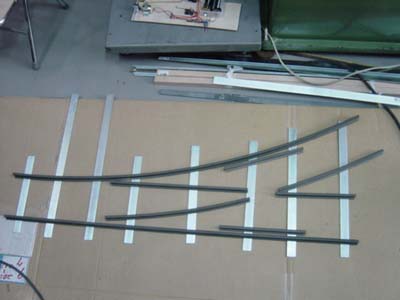

木製の枕木を使って線路を作っているところをご紹介しましょう。ラワンの14×30mm角材を1本ずつノコギリで切ります(手動ですが、金属に比べれば大したことはありません)。14mmというのは少し薄いですが、これは、高さをできるだけ鉄の枕木に近づけたいためです。1枚目に写っている鉄の板は穴開け用ジグ。これを使って、木ネジ用の穴を開けた枕木が並んでいます。

2枚目の写真が、3本の木ネジでレールを止めたところ。4本にしたかったのですが、木ネジが沢山必要になるのでケチりました。枕木に、レールの底部が収まる浅い溝を彫る方式も試しましたが、リュータを使った工程が面倒です。溝がある場合は、木ネジが2本でOKなのですが……。まだまだ改良の余地が多々あって、たとえば、木ネジにワッシャを入れた方が良いのか、それとも、当て金のようなものを使った方が良いか、などなど、今後も検討しなければなりません。

組み立てるとこんな感じになります。木材には、腐食防止の塗料を塗る必要があります。今回は、クリアのものを塗るつもりなので、組み立てたあとでもOKですが、茶色とかに着色したいときは、組み立てるまえに塗った方が効率的でしょう。

さて、材料費ですが、3mの鋼製レールが2100円。枕木のラワン材が375円。木ネジが400円。その他は消耗品ですから、だいたい1.5mの線路で3500円ちょっと。枕木も鉄で作って溶接すると、4500円くらいになるでしょうか。1.5mの直線線路は、モデルニクス製だと7500円なので、自作すると約半額になりますが、つまりこれが、労力と精度、そして耐久性の差、ということですね。特に、最後の耐久性は、格段に違うでしょう。

<レール・ベンダ>

線路は直線ばかりではありません。カーブも多角形で作ればできないこともないですが、そこまで無理に直線に拘る必要もないでしょう。曲線を作るには、レールを曲げなくてはいけません。万力に片方を挟んでもう一方を力一杯押したり引いたりしても、なにしろ鉄製レールですから、簡単には曲がりません。というわけで、曲げるための専用工具、レール・ベンダを作ることにしました。写真の金色っぽい真鍮の部分がベンダです。このように、万力に取り付けて使います。2枚目の写真が、短いレールを挟んで曲げているところ。

ところで、この万力というのは、おそらく最も重要な工具といえるもので、これがないと(そしてちゃんとした台にしっかり固定されていないと)切断も切削も全然うまくできません。「工作の極意は固定にある」という言葉を森博嗣という人が言っています。たとえば、万力をテーブルに固定するとき、ノコギリの運動がテーブルの長手方向になるようにすると、びびらずにうまく切れます。工作室が完成して、さくさくと工作が進むのは、ボール盤とこの万力のおかげだといっても過言ではないでしょう。さすがに「万力」というネーミングが相応しいと思います。

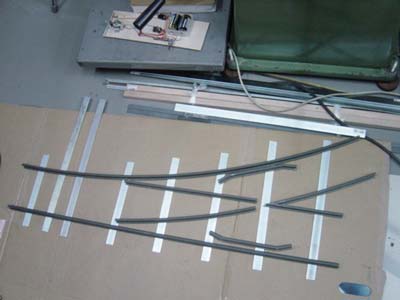

はい、このようにして、長いレールを少しずつずらしては、万力のハンドルを締める。緩めて、またずらす。これを繰り返します。締める手加減で、半径何メートルのカーブになるかが決まりますので、少しずつ曲げては、完成品の線路にあてがって様子を見るわけです。でも、作業は非常に簡単。1mくらいのレールを曲げるのは3分くらい。何度か試行錯誤しますが、5、6回もやればぴったりのカーブになります。

写真の万力ですが、いつもの取り付け方向とは違います。この方向だと、テーブルの短手方向になるため、ノコギリには適しません。テーブルには、万力の角度を変えるために、余分の穴が開けてあります。

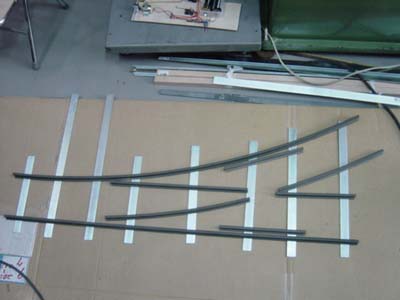

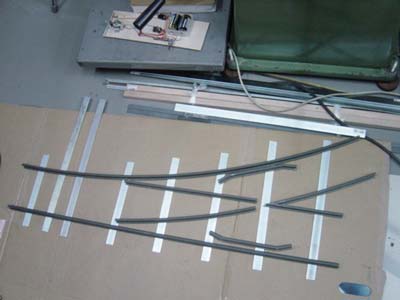

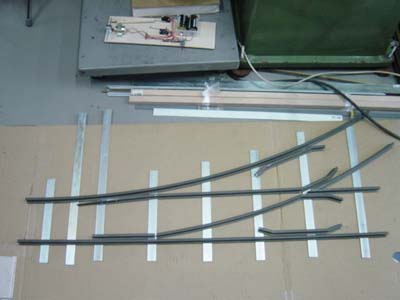

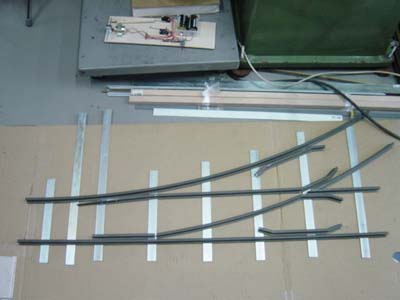

さて、ベンダを使ってカーブの線路を作るのか、と思ったら、いきなりポイントです。やっぱり、ポイントは製品が高価なだけに、自作するとその分お得感が大きいわけですね。写真は、パーツを切り出し、曲げてから、並べたところ。ここまでは、あっという間です。でも、そんなに簡単にできるでしょうか……。

<本格ポイントの製作>

今度は曲線ではなく、かくっと一箇所で折り曲げる加工をやってみました。この場合は、谷側(圧縮側)に写真のように切り込みを入れておきます。フランジだけでOKでしょう。こうして断面欠損させておけば、そこが弱くなる(正確には断面2次モーメントが減少する)ため、そこに曲げ変形が集中します。

このくらい切り欠きを入れたら、万力で挟んで手で曲がるだろう、と思って試してみましたが、びくともしませんでした。そこで、またさきほどのベンダの登場です。写真のように、折り曲げる場所に、支点が来るようにして挟み込みます。今度は簡単に曲がりました。

その曲げたレールが、この写真の上下にあるパーツです。つまりガードレールですね。

次は、フログの部分の作りました。アップの写真をご覧下さい。この尖った部分をフログといいます。その他のところでは、全部折り曲げではなく、別パーツでつないだところもあります。適当ですね。鋭角のフログ部分は、強度的にちょっと心配かも。モデルニクスの製品のように、まったく別パーツで、鋼材の塊から削り出す手もあるな、と思いましたけれど(フライス盤を使えば、むしろその方が簡単)、今回は全部レールで作ってみました。

えっと、こちらは「トング」でしたっけ? 切換で動く部分です。レールに接触するところは、非常に薄く刃物のようになります。強度から考えて、消耗するのでは、と思い、ここの部分を簡単に取り替えられるように、2枚目の写真のように別パーツで作りました。ビス2本で取り付けてあります。

まだ、工作の途中です。トングは、さすがにフライス盤で慎重に切削をする必要があり、時間がかかります。

トングが片方だけです。ここさえできれば、あとは溶接するだけなのですが……。今回は時間切れ。さきほど、「1日ポイント」の3倍なんて書きましたが、推定5倍ですね。つづきは次回に。どうしてかっていうと、ここへきて、急に、注文してあったキットやパーツが怒濤のように届き始め、ポイントどころではなくなってしまったのです。詳しくは、さらにこのあと……。

<『ラピタ』取材>

小学館の雑誌『ラピタ』が取材にきました。でも、鉄道ではなく、飛行機です。写真は、森が作った模型飛行機を、ガレージでカメラマン氏が撮影しているところ。黒い傘のようなライトを3つも広げています。飛行機だけを撮ろうとしても、無理。どうしても線路や鉄道車両が写ってしまうのでした。カメラマン氏は途中で諦め、バックに車両が入る構図に切り替えていました。

黄色のタイガーモスは2階へ運び上げ、ここで翼を組み立てました。隣にユングマン。複葉機はどちらも4分の1スケール。それから、パソコンの背後にあるのが、前回のレポートに出てきたトラムが走る街並みのレイアウト。HOeです。たまに動かすと、ジェットコースタのように走ります。12mmゲージのエンドレスもまだ生きています。

<技功舎の運材車>

3年まえ、最初の5インチのキットを購入したのが技功舎でした。そのとき、「まもなく発売」と宣伝されていたのが、このナローの運材車。スケールは6分の1。その後、「まだ発売になりませんか?」という問い合わせをした覚えはあるのですが、それっきりでした。今回、ネット上で見つけた「道楽ぼーず」という模型店が、技功舎の製品を取り扱っていて、そこのリストに運材車があったのです。なんというか、「宿命のキット」なので、買わないわけにはいきません。

さっそく発注したところ、1週間ちょっとで届きました。技功舎には直接メールが届きませんが、こうしてネットでやり取りができることは大変便利です。写真は、届いたキットを広げたところ。これは1両分です。運材車は2両ないと運材ができませんので、2両購入しました。本当は、もっと沢山欲しいところですが、なにしろ1両で4万円以上しますので、まず作ってみて、あとは、作れない部分だけパーツを買おう、と考えました。

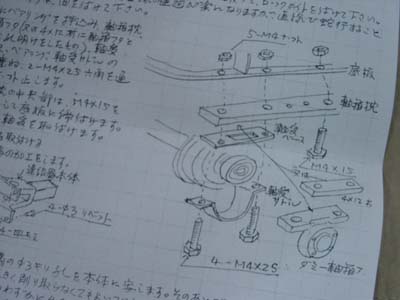

2枚目が、組み立て説明図。手書きのコピィで、ところどころコピィが薄くなっている部分は、ボールペンで書き直してあります。これが技功舎特有のもので、味がありますねぇ。今どき、ちょっと他にないでしょう。キットとしては、出来は極上。それに、非常に簡単です。ただ、ボール盤やヤスリやタップ(ネジ切り)を持っていない人は作れません。必要な分だけ揃えれば良いだけですが。

実際の運材車には、木製のものと、鋼製のものがあって、当然、鋼製の車両の方が新しいです。このキットは、鋼製車両のスケール。写真がシャーシの構造。実物は、チャンネルを鉄板で挟んで組み立てられているものと想像します。車輪の直径は50mm。実物は30cmなのですね、小さいなぁ。左右車輪を軸に固定せず、急カーブ対応としました。

ピロー型ではなく、普通のベアリングを使っています。このあたり、とても参考になりますね。この手があったか、という感じ。この機構ならば自作も簡単です。外側の軸受けはロスト製のダミィです。一般に、真鍮製のパーツは、ボール盤で穴を開けるとき、貫通直前に引っかかるから、とても気をつかいます。全部鉄だったら簡単なのに、といつも思います。真鍮専用の刃にすれば良いのかな……。

連結器の部分のアップ。シャーシの中に、バッファがあります。ちゃんとゴムでショックを和らげる機構になっていますが、5インチではこんな機能は必要ないわけで、このあたり、技功舎らしい拘りのディテールです。

2枚目が、台車部がほぼ組み上がったところ。手摺とブレーキハンドルが付きました。ブレーキ部はありません。オプションで出ているようなので、問い合わせ中。前レポートでカブース製作を報告しましたが、やはり、ブレーキは両軸とも同方向へ引っ張って効かせるようです。部品はありませんが、図面にそう描いてありました。

1両は完成しました。2両同時に作った方が効率が良いかと思いますが、なんとなく、1両ずつ作りたかっただけです。材木を載せるブームの部分の両端に立っているアームは、外側に倒れますが、立てるとカチッとスプリングでロックします。このメカニズムも非常に凝っていて、実物がこうなのでしょうか。ここまでやるかな、というギミックで、これもやはり技功舎らしい部分でした。あとは、色を塗るだけ。まあ、真っ黒にするのが普通でしょうか。

ナベトロと並べてみました。シャーシの形が似ていて、統一感があります。6分の1でも、とにかく小さいです。まえに作ったカブースも、車輪だけこの小さいのに変える手があるな、と考え中です。営業運転再開に向け、とりあえずもう1両作っています。

<ホビールームの主>

この人は、元現場監督です。引退後は、特に何もせず、悠々自適の生活を送っています。家の中は、ガレージも2階も、すべて自由に行き来をしているので、当然、ホビィ・ルームにも入ってきます。ガレージの中も歩きます。でも、今まで模型を壊されたことはありません。たまに来る電気屋さんや、人間のお客さんが、ちょっと接触して模型を壊してしまった、なんて例は数知れずあるのに、不思議ですね。

外の風景を眺めるのが好きなのです。この写真も、Gゲージのレイアウトを鑑賞しているのではなく、その向こう側の窓から外を眺めているのです。以前は、線路を跨いで、もっと窓の近くまで行けたのですが、今は架線が張られているため、線路を横断できなくなりました。ですから、ここが彼のポジションです。散歩にいきたいなぁ、とそればかりずうっと考えている様子です。

Gゲージのデジタル化のパーツも少しずつ届いています。新しいMTS(マルチ・トレイン・システム)のステーションや、ポイントのデコーダも取り寄せましたので、これからポイントのデジタル化に挑みます。機関車は現在デコーダを搭載したのが5台ですが、デコーダがあと2つあるので、今度は、クロコダイルかな、と考えているところ。まだ、聞いたことのないサウンドが入っているはずです。ついつい、サウンドを搭載した機種を優先してしまいますが、ときどき、サウンドをすべて消して、走行音を聞くのもGゲージの楽しみかと。

バックマンの新しい機関車で、ドックサイドが発売になりました。痛いところを突いてきますね。プロポーションもまずまず。しかし一番の特徴は安いことです。模型屋さんから連絡があり、さっそく購入。アメリカ型なのでテンホィーラと並べてみました。

<いよいよ蒸気機関車を組む!>

昨年末に注文したニイザキ・モデルエンジニアリングの蒸気機関車のキットがようやく届きました。届いたといっても、何度かに分けて配布されるシステムなので、まだ最初の1回です。ナローのB型タンク機、コッペルです。ニイザキ・モデルエンジニアリングといえば、以前にご紹介したガソリンエンジン搭載のディーゼルを作ったメーカ。スチームトラムも出しています。生憎、ネット上で連絡がつきませんので、今回は、最近オンライン化した動輪舎を通して購入しました。

写真は、第1回配布パーツで、シャーシと動輪です。他に簡単な図面と、組み立て説明書がありました。穴開けやネジ切りは終わっています。ですからドライバやペンチだけで組み立てられそうですが、やはり、ヤスリをかけて収まりを直したりする必要はあるし、塗装をしながら組む必要があります(好きな色に塗れる楽しみは大きいですが)。

まずは、仮組みしようとしたら、1つ穴の大きさが間違っている(小さい)ところがあり、ボール盤で開け直し。これくらいの大きさが、このボール盤では限界です。もっと大きいボール盤が欲しいです。もっとも、これ以上大きい工作物になると、持ち上げて運べなくなるでしょうね。

動輪まで組んでみました。ロッドも付けました。填めただけです。一応スムーズに回るのでほっとしました。左右のロッドを付ける工程は非常に精度が要求される部分で、自分で作ったりしたら、絶対に手こずる箇所です。

下から見た写真。サスペンションは、昨年作ったデキ3と同様にゴムですが、ここでは、ゴムのマットが使われています。ドレンコックの操作レバーも組み込みました。しかし、左右どちらに長いアームが来るのか、図面ではわかりません。全体の図面を早く送ってほしい、と思いました。

ということで、キャブの床やランボードを付けたところで今回は終わり。上に出ている板バネは、ダミィのディテールパーツで、ホワイトメタル製です。シャーシや動輪のスポークを、赤か青で塗りたいと思います。どれくらいの期間でパーツの配布が終了するのかわかりませんが、おそらく半年はかかるでしょう。ですから、完成するのは早くても来年の春以降になります。

<営業運転再開は?>

この時期の日差しはとても強いです。空気がクリアだからでしょうか。トーマが見ている窓の外には、雑草生い茂る庭園があります。

こちらは、ガレージの中2階(書斎)から撮影した弁天ヶ丘線(西本線)。草は刈りましたが、後片づけもせず、こんな状況。でも、線路は見えています。もう走らせられるのですが、楽しい工作に時間を取られ、ついつい運転があと回しになります。10月から頑張りましょう(何を?)。

/☆Go Back☆/