MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

森林鉄道慕情

/☆Go Back☆/

工作室は予定どおり整備されましたが、これを見越して昨年や今年初めに注文したキットがまだ1つも届かず、機関車の製作は滞っています。こういうのって、あるとき一気に入荷しそうで、そうなると一度に出費することになるわけですから、ある意味恐いです(いえ、恐くありませんが)。つまりこれは、一種の借金のようなものなのです。ものが入らないからお金は払っていない、時間が経つと忘れてしまって、次々と注文してしまう、気がついたときには、あっと驚く合計金額になっている、という仕組みです。そういえば、模型屋さんって、いつもそんなふうだなあ……、と人のせいにしたりして。

とにかく、模型の醍醐味は、それを買うことではないし、また、完成したものを人に見せることでもないし、あるいは、出来上がったものを並べて眺めまわすことでもないし……、いえいえ、そうなのかもしれないし、そういう楽しみ方もあると思いますけれど、自分の場合は、とにかく独りで籠もって作っているその時間が楽しいわけです。その次に楽しいのは、何を作ろうかな、と考えているときでしょうか。

ガレージでは、ただ今、飛行機を組み立てています。上の写真は4分の1スケールのタイガーモス、という複葉機。かのサンダーバードの6号にもなった名機ですね。後ろに隠れている、Lady Madcapと、ほぼ同じスケールだと思われます(だから並べて記念撮影)。

弁天ヶ丘線の開業は10月です。このところ、1カ月ほど動かしていませんでした。バッテリィもあがり気味でしょう。外の線路は草ぼうぼう。早く涼しくならないかな……、という今日この頃です。今回は、木曽森林のカブースの製作記がメインです。

<木曽森林カブース>

前レポートで報告した木曽森林鉄道のカブース(On30)のキットを、8倍に拡大して、作ることにしました。カブースというのは車掌車のことです。木曽森林では、運材列車の最後尾に付いて、制動(つまりブレーキ)操作をしたようです(しっかりとは知りません)。

土日と平日3日くらいで簡単に作ってしまおう、と軽い気持ちでスタートしましたが、やはり、手元にOnのお手本があるわけで、どうしても、スケール指向(とまではよう言いませんが)に傾きがちです。いろいろ凝った部分もあり、完成までに2週間以上かかってしまいました(楽しい工作でしたが)。

車輪はモデルニクスの76mm径のものを使いました。これは大きめだと思います。台車部は手近にあった角材で作りました。ほぼスケールどおりですが、車幅が若干(10mmくらい)狭いかも。見えなくなる内部の小梁は省略しました。

これが時間がかかった部分です。前後に手摺というか、台形に近い形の取っ手が付いています。これを木の角材で作ったら弱いと思い、真鍮の角材を曲げ、ハンダ付けして製作しました。最初は、1つだけ作って、もう片方は省略するつもりでした(ちょうどそこで真鍮の材料がなくなったから)。でも、先週末、偶然東急ハンズへ行く機会があって、材料を調達したら、もう1つもやはり作りたくなって、結局同じものを2つ作りました。こういうのって、1つめは創造的作業で面白いのですが、2つめからは、ちょっとつまらない労働的作業になります。でも、何故か作ってしまうわけです、不思議ですね。いったい誰に対して拘っているのでしょうか。

まず、外側を2×10mmを曲げて通し、そこに、2×6mmをコの字形にして内側にビス止め(あとでハンダ付け)。さらに、後ろから、形を合わせて2×10mmを5枚切り出しハンダ付けしていきます。

ヤスリで余分な部分を削ると、こんな感じになって出来上がり。スケールどおりではありません。雰囲気だけ。強度は充分です。

弁天ヶ丘線としては、ちょっと行きすぎたディテールだと思われますが、ここで凝ったせいで、あとあと、もっと欲が出てしまったのでした(つづく)。

<HOeのトラムレイアウト>

トラム(市電)はどちらかというと、ナローよりも、広軌(線路幅が広い)でがに股っぽい車両が多いですが、実物に拘らず、ナローで作ると、腰が低い感じが出て好きです。ずっと以前のレポートで紹介した白と黄色のトラム。もともとは2000円くらいのディスプレイ用ですが、プロポーションが良く、パワートラックをはめ込んで走らせるだけの価値は充分あります。

急カーブを曲がるというのが、トラムの特徴で、だから、レイアウトを小さく作っても違和感がありません。シーナリィの代わりに建物を並べれば良いので、これも手軽(プラスティックのキットがあるから)。やや面倒なのは、線路の処理でしょうか。バラストを撒いて誤魔化すことができません。

最近は、各地で実物のトラムが新車登場で活気づいていますけれど、単機で走る、ライト1つで顔が丸くなった、ずんぐりしたプロポーションの2軸車がやはり好きです。いずれは、弁天ヶ丘線にも1両トラムを走らせたいな、と考えています。この場合、トレーラを引くのか、それとも、トラム自体にまたがって乗るのか、どちらが良いでしょう?

<ガレージの様子>

どんどん散らかってきました。もうオーナが一人移動するだけの道しか残されていません。他人が入ると、絶対に何かに触れて、壊してしまうでしょう。まさに危険地帯です。トーマはよく来ますが、何故か今のところ事故はありません。来週だったか、『ラピタ』が取材にくるというので、少しは片づけなければ、と考えているところ(考えているだけですが)。

『ガレージ・ライフ』という雑誌に紹介されましたけれど、このときの写真(表紙にもなりました)はとても良かったです。「蚊が入るからシャッタを開けないでくれ」とお願いしたため、カメラマン氏は、暗い室内写真しか撮れなかったのです。でも、それがなんか秘密基地みたいな雰囲気で大変グッドでした。

『男の隠れ家』と『ドゥーパ!』という雑誌にも紹介されました。それぞれに視点が違っていて面白かったです。特に『ドゥーパ!』は、ガレージを「工房」として捉えた内容でした。同誌の次号が昨日届きましたが、これまたガレージ特集で、本家の『ガレージ・ライフ』よりも生き生きとしたガレージを紹介しているのです。やはり、ガレージを「クルマを展示する空間」と捉えているうちは、この躍動感は出せないでしょう。『ドゥーパ』のガレージは、「遊ぶ空間」として、見た人に訴える力を感じました。『ガレージ・ライフ』が最近陥っているジレンマは、ガレージの中には「クルマがなければならない」と拘っているからだと思われます。『ドゥーパ!』に紹介されたガレージは、人を招き入れる部屋ではなく、クルマさえも追い出して、人間が籠もるスペースでした。うちのガレージも、手狭になったら、まずクルマを外に出すことになるでしょう。

両誌とも毎号お送りいただき、感謝します。

木製ドアですが、半年で少し変形したので、5枚全部を一度取り外して修正し、写真のように斜め材を内側に打ち付けてもらいました。格好が良いから、むしろ外側でも良かったかもしれません。非常に良い雰囲気になりました。こうして、いろいろ進化するのですね。

工作室の方はさらに密度が増しています。バンドソーはまだ入っていません。ボール盤の後ろのハンドルが重かったので、パイプで柄を長くして改良したところ、俄然使いやすくなりました。しかし、剛性が今一つなので、この安物のボール盤だけがやや不満です(一番多く使いますが)。工作台は、本当に作って良かったと思います。場所があったら、もう1つ作ったかも。

床には段ボールを敷いています。通信販売でものを買うことが多く、捨てるほど段ボール箱があるのです。床の養生にはなりますし、ものを落としたときのクッションにもなります。たとえば、飛行機をひっくり返したり、立てたりするときも、便利です。その場で、ちょっとした吹き付け塗装をすることもできます。

この飛行機はOKモデルのキットを組み立てたもの。実物の4分の1スケールです。主翼が付くと、かなり大きくて持ち運びが不便になります。胴体の長さは1m80cmくらい。エンジンは20ccくらい。重さは7kgくらいでしょうか。これは、飛行機製作部の話題でしたね。

<カブースの工作>

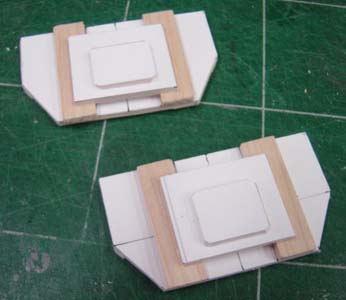

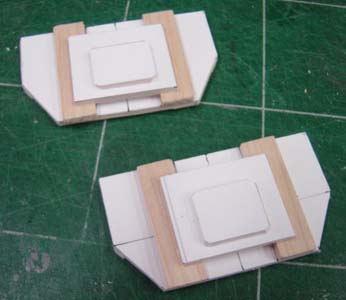

上回りは紙でも良かったのですが、シナベニアがあったので、角材とベニアで作りました。ちょちょいのちょいです。内側には、廃材で補強。小さいから強度的にはまったく問題ありません。2枚目の写真には、手前に未塗装ままのOnのカブースが写っています。これを8倍しているのです。

窓枠を角材で適当に入れました。側面の窓は、どうせなら、ということで、引き違いでちゃんと開くように作りました。これも、Onのキットがそうなっていたためです。8倍にも拡大しているのだから、せめてOnでやられているディテール表現くらいは、と思ったしだい。

もう1枚は、窓下の半分に帯状のボール紙を貼り付け、ほぼ完成した下回りに乗せたところ。手前の手摺部分に、ブレーキハンドルが既に付いています。これを作るのがちょっとだけ大変でした。

そうなのです。ブレーキハンドルがちゃんと回るようにしよう、実物同様にブレーキが作動するように作ろう、とどんどん欲が出てしまいました。アングルやリンケージを真鍮で適当に作ってみました。こういうところで実物の資料を参考にしない、というあたりがスケールマニアでない証拠でしょう。まったくの想像で作りましたが、だいたいこんなふうなのではないかな、きっと……。想像して作るのも楽しいです。

裏から見た写真でわかりますが、2軸とも同方向へ引いてブレーキングしています(実物もそうかな?)。車輪に擦る部分は、角材をナイフで削ったもの。ハンドルをくるくると回すと、車輪がロックされて動かなくなります。だから、傾斜した線路上に列車を駐めておける、という役目は充分果たせることでしょう。

手摺を2個作り、台車に取り付けます。ブレーキハンドルがある側は、3mm厚の鉄板を介して取り付けました。連結器は、ホームセンタで見つけた120円の金具です。こういう点を「妥協した」と思わないのも、スケールマニアでない証拠。

デッキの上に、またOnのモデルをのせて比較しています。後ろに黄色の木工用ボンドが見えますが、これは台車と上部躯体を作るときに使っただけで、ボール紙については、すべてセメダインC(最近大きいチューブのものが手に入りにくい)を使っています。木工用ボンドは水分が多く、ボール紙が反るからです。

車軸受けのピローベアリングを隠すために、軸受けモドキを余った角材とボール紙で作って接着しました。これは、弁天ヶ丘線の標準仕様です。実物の台車のとおりの大きさや形で作ると、ベアリングが隠れないので、毎度こんな変な形になっているのでした。

ブレーキのリンケージはそれっぽいです。こちら側には、鉄板が貼られているのがわかるでしょうか。台車の側面は、木ネジを埋め込んだ穴を隠すために、ボール紙で作った四角ナットモドキも貼り付けてあります。最後は真っ黒に塗装するつもりなので、ほとんど見えなくなりますが。

屋根を貼りました。屋根は2mm厚のボール紙。周囲のエッジを角材やボール紙で処理して、上面にはさらにもう1枚ボール紙を貼りました。写真は、サーフェイサを吹き付けて、全体がグレィになったところ。ここでペーパを入念にかけ、もう一度サーフェイサを吹いたあとに本塗装になります(つづく)。

<社員?>

久しぶりのブライス。実は某出版社を通して、出版物にブライスの写真を使用する許可を販売元から取ろうとしたのですが駄目でした。専属カメラマン以外は禁止のようです。HPには、既に各サイトで写真が公開されています。ここが本になるときには、ブライス関係の写真はすべてカットされると思われます。ちょっと残念ですが、著作権というものは、そういうものでしょう。鉄道だって、将来は、車両の写真を勝手に使って出版したり、模型として販売することができなくなるかもしれませんね。

制服を着ていて、ちょっとだけ駅員さんっぽい感じで撮影。1枚目は珍しくフラッシュを使いました。2枚目はガレージのトップライトから入る自然光を利用して、機関庫で整備中の雰囲気に。

こちらはカブースの後ろに立って。カブースにあるレタリングにお気づきだったでしょうか。

ブライスを車内に乗せた写真がまだありませんね。また、今度。

<出番を待つ>

消防士とチロリアンのプレイモビル人形は相変わらず目立っております。ときには非常に邪魔です。

ガレージの中の本線に待機する車両たち。上の写真でブライスが立っていたところは、実際に人間が歩く渡り廊下なのです。母屋からガレージの2階へ行くとき、靴を履かないで行けるようにしたものです。

来月の運転再開を待つ車両たちでした。

<草を刈りました!>

さて、ついに草を刈りました。大きなハサミでチョキチョキと切りました。電動やエンジンの草刈り機ではありません。汗だくになりますし、あとで半日ほど手が震えます(それで執筆が遅れました、と言いたいが……)。

一応見通しがきくようになりましたが、まだ、線路上の小さな草を取らないと、運行はできません。でもまあ、簡単です。いつでも走らせられる状態といっても良いでしょう。台風とか大雨とかあったのに、今のところ大丈夫のようでした。砂利を敷いて線路を置いてあるだけなのですが、丈夫なものです。

<吹き付け塗装>

休日の朝に吹き付けをしました。デッキに段ボールを敷き、その上に置いて、吹き付けながら周りをぐるぐる回ります。どういうわけか、カブースはオレンジ、と最初から決めていました。オレンジという色はちょっとした色合いの差でかなり違うから、赤や黄色より微妙です。良い色がなければ高いプラカラーで調合して吹き付けるつもりでいましたが、東急ハンズでスプレィを見つけました。いつも使っているものよりも高いですが、つや消しですし、色合いが気に入りました。弁天ヶ丘線は、最初の頃はホームセンタで190円くらいで安売りしているスプレィを使っていたため原色が多いのです。この頃は、今までにない色、と思うと、どうしても高いスプレィ缶になってしまいます。高いといっても600円くらいですが。でも、5インチは大きいから、このカブースくらいの大きさで1缶は使いきってしまいますね。

下回りはつや消しの黒、屋根には黒と銀を両方吹いています。あとは、室内を塗って、それから、窓ガラスを入れるくらいでしょうか。ここまでできてしまうと、もう走らせてしまいますし、完成が近づくほど作業は遅くなりますので、完全な完成はいつのことになるかわかりません。

翌日、レタリングだけ貼って、だいたい完成ということで、デッキで記念撮影。くっきりとした色彩で、まさに新車ですね。夕方だったので、外はなかなか涼しい秋風。これは、もう少し遊べるかな、ということで、以下、いろいろ出してみることに……。

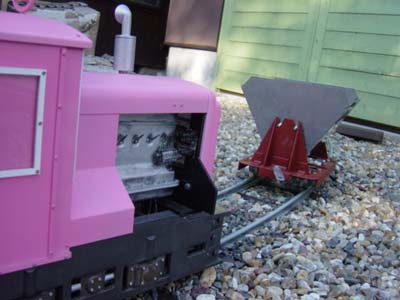

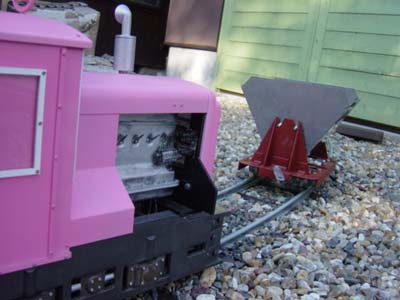

<ナロー部隊を編成>

ピンクの1号機、ワークディーゼルが出動です。その後ろが先日作ったばかりのナベトロ。そして、運材車(写真では外していますが、実はこれが乗用トレーラになります)。そして、ブルーのタンク車、最後はカブースです。小さい車両ばかり。タンク車には、いつの間にか、シールが貼られていますね。

デッキの上で往復運転をしていましたが、涼しい風に誘われ、本線に出て、のろのろと試験運転しました。ときどき止まって、雑草を抜きます。ここのレンガが無造作に置かれているところが、わりと好きなポイントです。いえ、本当に無造作というか、根が無造作というか、嘘偽りない自然な状態なのですが……。

オレンジがバックの緑に映えます。木曽森林の実物のカブースは車体は赤だったかと思います。タンク車は水を運んでいるのでしょうか。運材車が空っぽなので、これは山に上がっていくところですね。

<森林鉄道しましょう>

こうなると、木材を運びたくなります。数ヶ月間、庭に放置されていた3本の木材を積みました。砂利を運んできたナベトロと、水を運んできたタンク車は山の上に残してきたのでしょう。切り出した木を麓に向かって運びます。運材車が一両だけというのが、やや寂しいのですが、こうして写真に納めるには好都合。

このまま、何周かエンドレスをぐるぐると回して、それを眺めていました。良いですねぇ。

ややローアングルから。すみません、チェーンをかけていませんでした。手抜きです。こういうのが、実際だと事故につながるんでしょうね。

こうなったら、運材車をもっと増やそうかな、なんて考えてしまいます。考えないように努めているのですが、考えてしまうのです。置き場所も困るし、作るのも面倒だけれど、でも、2両あったら、もっともっと良い感じでしょうね、きっと。

<ナベトロしましょう>

さて、未塗装のナベトロですが、砂利を運んできました。バラストに使っている10mmの砕石です。けっこう沢山入ります。5kgくらいは運べるようです。

ガレージの西口の外側に到着。ここは地面一面が玉砂利(丸い砂利)です。バラストの砂利とちょっと区別がつきません。ワークディーゼルが近づいてきました。エンジン部が見えて格好良いです。

西の本線にナベトロを引っ張っていきます、このあたりは雑草が伸びて、ちょっと線路が浮いている感じ。勾配の微調整もあって、バラストを足している区間です。

ナベを横に倒して、砂利を線路脇におろします。設計どおり、ちゃんと機能しました。スコップをもった作業員が2人くらい近くにいるはず。

ならすと、こんなふうになりました。まだ草が生えていますが、大型車両が高速で走るようなことはありません、小さな車両がのろのろと走るだけの弁天ヶ丘線ですから、これくらいで大丈夫でしょう。

<来月から営業運転です>

麓は残暑厳しい毎日のようですが、ここはもう秋。あと2週間ほどで、開業します。準備は整いました。

/☆Go Back☆/