MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

まだ休業中です

/☆Go Back☆/

夏休みももう終わり。今年は海外へも行かず、思う存分工作ができた、といえるかも。もっともっと工作がしたいです。でも、仕事がありますので、工作ばかりはしていられません。とにかく、TMS(time、money、space)の中で、最も貴重なものは、間違いなく時間でしょう。後者の2つは努力すればなんとかなりますが、時間だけは、努力するほど逆に減ったりしますからね(笑)。このジレンマをいかに克服するか、それが今後の課題でしょう。

最近、この機関車製作部宛のメールが1日に10〜20通ほど届くようになりました。新しい方がほとんどです。『ミニチュア庭園鉄道』を出すまえは、その半分以下だったかと思います。とりあえず、感謝。

具体的な情報もなく、取り立ててレベルも高くなく、また何の役に立たない本サイトですが、まださきは長いので、諦めず、挫けず、長い目で見ていただければ、おいおい諸問題を解決して、じりじりとレベルを上げ、将来的には燦然と輝く予定ですので、30年後くらいをご期待いただきたいと思います。

前半雨の多い夏でしたけれど、お盆過ぎから少し暑くなりましたね。休日は、クーラの効いたガレージに閉じ籠もって工作しているか、あるいはホビィ・ルームで寝転がってGゲージで遊んでいます。今回のご報告では、5インチの話題はほとんどありません。久しぶりにハンダごてや精密ヤスリを使った細かい工作に熱中しました。上の写真は、フランスへ行ったとき買ったキットの組立中。ちょうど灰色のプライマを吹き付けたあとです。

<水野良太郎先生からのお手紙>

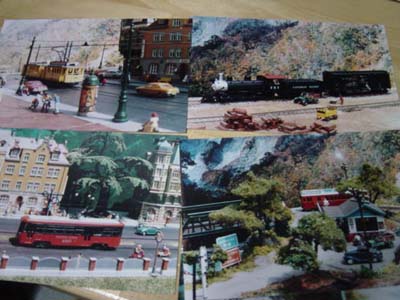

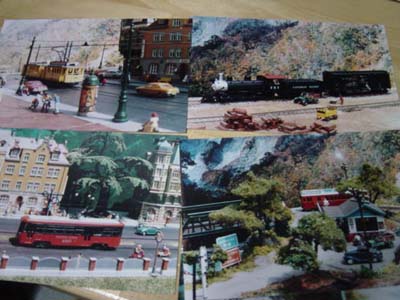

『ミニチュア庭園鉄道』の中にも書きましたが、イラストレータの水野良太郎先生には、NHKの番組のとき初めてお会いし、その後も一度、天賞堂でばったり会ったりしたので、本ができたとき、「RM Models」編集部経由でお送りしたら、ご丁寧にもお手紙が届きました。先生のレイアウト・鷲津加味鉄道の写真(なんとサイン入り!)も同封で、子供のときからのファンでしたので感激です。

「RM Models」の連載では、今はHOのデジタル化に取り組んでおられるようですね。架線のあるレイアウトについて、常に「それが普通である」という先生のポリシィは、森もGゲージで架線を張って、ようやく実感できました。やっぱりパンタグラフが上がりきっているのはプロポーション的に変です(途中で止まっていれば良いのか……)。

<Lady Madcapのメンテナンス>

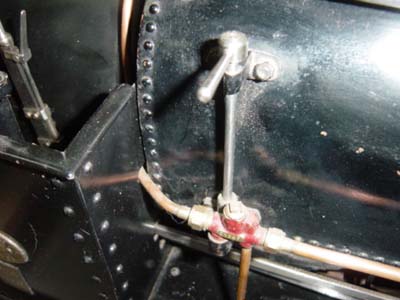

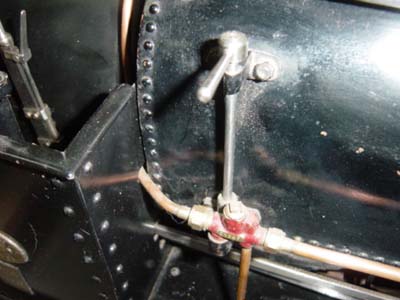

前回、玄関からガレージへ移動させたサドルタンクLady Madcap(5インチの蒸気機関車)ですが、暇を見つけては掃除をしつつ、あちこち点検をしています。左の写真は、オイルゲージ。つまり、オイルの量を見るためのガラス管。どうして2つもあるのか、よくわかりません。

2枚目の写真は、キャブのコントロール系の部分ですが、中央が安全弁です。本体はカバーの中にあって、手前にテコで突き出してスプリングをきかせています。あまり見たことない形式(無知なだけか)。

この機関車には、給水のためのハンドポンプがありません。その代わりに、左右に2つのインジェクタを装備しています。写真がその1つ。ようするに、本物の機関車にはハンドポンプがない、というイギリス的拘りなのでしょうか。運転がかなり難しそうです。

ちなみに、4輪のうち1輪のサスペンションが壊れていて、板バネがありませんでした。ここは、他の3つを見て、自作しなければなりません。というわけで運転はまださきになりそうです。

<小さなカブース>

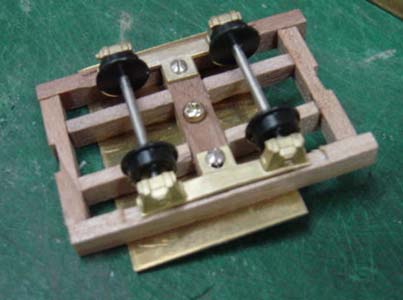

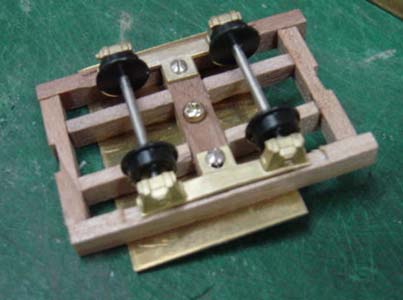

大きなものばかりを作っていたので、久しぶりに小さなスケールを……。といっても、Oスケール(45分の1)です。近頃はHOでももう小さすぎて駄目です(笑)。ご存じ、木曽森林のカブース(制動車)。非常に有名な車両ですが、知らない人が見ると、「何だこれは?」という形。もの凄く短くて、頭でっかちのプロポーションが可愛いらしいでしょう。

On30ですので、ゲージは16.5mm(つまりHOと同じ)になります。このキットは、台車が木製、ボディも窓の下に板を張り付ける、という凝った構成。週末で完成するくらいのイージィキットです(といえるかな? まあ、大きいからNゲージよりは簡単でしょう)。1枚目の写真が組み上がった台車を下から見たところ。2枚目がボディをハンダ付けで組立中。ピンセットやラジオペンチと大きさを比べて下さい。

はい、完成しました。まだ色を塗っていませんが、塗ったら赤かオレンジにしてしまいそう。しばらく、このまま鑑賞します。

On30の場合、16.5mmを8倍すると、だいたい5インチ(127mm)になりますので、弁天ヶ丘線に導入するときは、On30の車両を8倍に拡大すれば良いわけです。このカブースは車幅が40mmくらいですから、8倍で320mmになりますね。これまで作った貨車や客車は、どれも幅300mmを基準にしているので、ほぼ一致。それにしても、ナローっていうのは、車輪が小さいでしょう? ほとんど見えませんよね。5インチに拡大しても直径60mmくらいでしょうか。

<新シャーシの開発>

弁天ヶ丘線では、日夜、新型車両の開発を進めています。この写真は、小さな1人乗りの乗用トレーラをデザイン中の試作品。いつもモデルニクス製の76mm径の車輪を使っていますが、転がり抵抗を考慮して今回はあえて100mmの大きなものにして、そのかわり、できるだけ重心を下げる工夫をしています。また、いかに軽量でシンプルなデザインにするか、もチャレンジしている点。1枚目と2枚目では、シャーシを上下反対にしています。2枚目のように使って、軸受けとシャーシの間にスプリングを入れる手もあるな、と考えています。バッテリィを載せているのは、ここにバッテリィを納め、この上をシートにしよう、というつもりで、座り心地などを検討しているからです。人の足をどこに乗せるか、で今は悩んでいます(というほど悩んでいませんけれど)。ちなみに、この試作品のホイルベース(軸間距離)は350mmくらい。

<小さなライブスチーム>

蒸気の力で走る機関車の模型を一般にライブスチームと呼びます。写真はちょうどGゲージと同じくらいの大きさのもの。45mm幅の線路を走るライブスチームは、もう5,6台持っているでしょうか。まだ専用のコースがないため、気軽には遊べません。ラジコンのサーボを搭載して運転するか、ずっとフリーで走らせるか、のいずれかになりますが、フリーで走らせる場合は、コースは真ん丸の円のエンドレスが良いようです。将来、45mmの常設コースを造る計画があります(場所はたぶんデッキ)。

写真の機関車は、アウトサイドフレーム(車輪がシャーシの内側にある)のナローで、実はゲージを32mmにも変更できます(ますますナローになる)。Cタンクですが、真ん中の車輪はフランジがないので、カーブもOK。32mmゲージのエンドレスだったら、昨年まではデッキに常設していたのに……。秋になったら、また組み立てようかと思っています。このクラスの機関車の燃料には、一般にアルコールを使います。

<ナロー双合機関車>

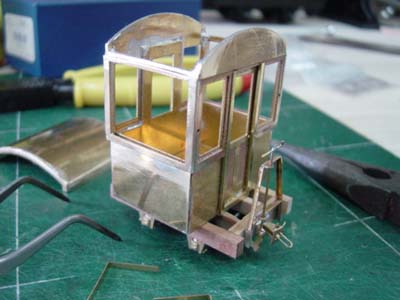

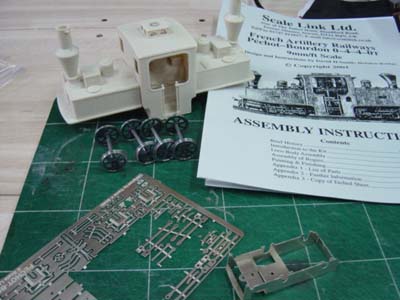

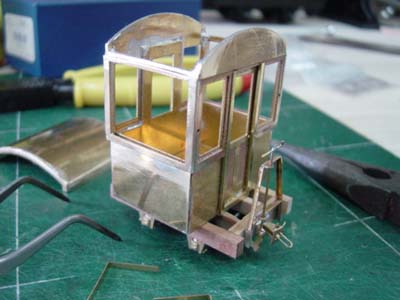

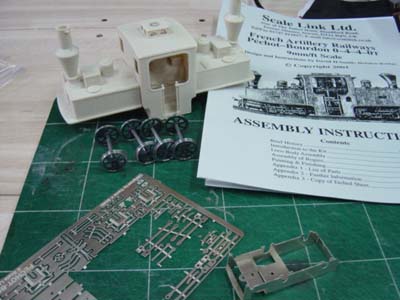

2年まえ、パリの模型店で購入したものです。ちょっと自分にはレベルが高すぎるキットなので、もう少し腕が上がってから作ろうと考えていたのですが、2カ月ほどまえに作り始めてしまいました。でも、作らないと腕は上がりませんからね。何事もチャレンジです。

フランスの機関車で、前後に2台のB型蒸気機関車が背中合わせになった形式。ボイラが2つ、走り装置も2組。中央で運転をするわけです。キャブ内では、運転席と石炭投入口が左右に分断され、機関車が走っている最中には行き来ができないみたいです。2人で声を掛け合って運転するのでしょうね(普通の蒸気機関車はそうですが)。実物は60cmゲージだったようです。

さて、キットは、ボディがレジン、下回りはエッチングが主体で、ロストとホワイトメタルが少々、という構成。難関はなんといってもロッド部でしょう。まずは、エッチングパーツを慎重に切り出し、ヤスリで整形してからハンダ付け、2枚目の写真のようにシャーシを作りました。シリンダブロックはホワイトメタルです。このようにシャーシが車輪の外側にあるからアウトサイドフレーム(今回のレポートに出てくる3台の蒸気機関車はいずれもアウトサイドフレームですね)。

2両を同時に作っているみたいなものです。モータとギアボックスは片方の台車にだけ付きます(もう1つ買えば良いのですが、キットは1組だけ付属)。まだ、メインのロッドしか付いてません。

キャブの床はかなり低くて、レールすれすれ。実物が非常に小さい機関車だったことがわかります。珍しい機関車に思えますが、数百台も生産されたみたいで、ボールドウィンもライセンス生産したようなことが書いてありました。そのうち2台が、博物館に残っているとのこと。こういったタイプは、大型ライブスチームとして作っても、後方から運転ができませんね。横から燃料を入れないといけませんので。

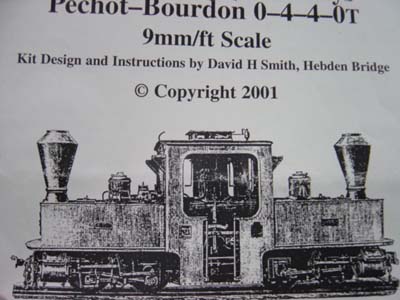

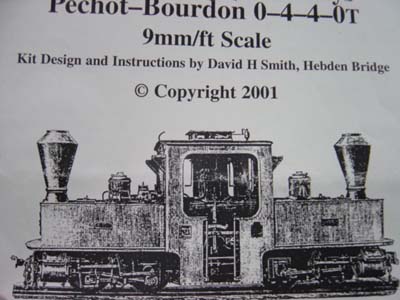

この模型は16.5mm(HOゲージと同じ)の線路の上に乗りますが、On30ではありません。スケールが32分の1なのです。つまり1番ゲージのナローですね。1枚目の写真には、「9mm/ft」と書いてありますが、これは、1フィートを9mmにした縮尺だという意味で、これだと、2フィートゲージの実物を縮尺したら18mmになりますが、それを線路の都合で16.5mmにしているのでしょうか。

これを5インチゲージに適用するには、やはり8倍して、4分の1スケールになります。この模型、幅は60mm以上あるので、8倍に拡大すると、実に幅50cmを超える巨大な機関車になってしまいます。7.5インチゲージの機関車の大きさです。弁天ヶ丘線で走らせたら、あちらこちらで樹木やレンガなどに接触して支えてしまいます(鉄橋が通れないか)。Lady Madcapもこれに近いかも、という感じ。

2枚目の写真が、製作途中のOn30のコッペルのシャーシ(左)と比べたもの。同じ16.5mmでも、これだけ大きさが違います。こっちは、サンゴのキットですっごい作りやすいので、息抜きになります。ディテールも格段にきめ細かいしねぇ……。

え、コッペルも作っているのかって? いろいろ作りかけなのですよ、ホント、浮気性ですねぇ。しかも、作り始めると、キットが減ったと認識して、また補充(購入)してしまう、という悪(良?)循環。

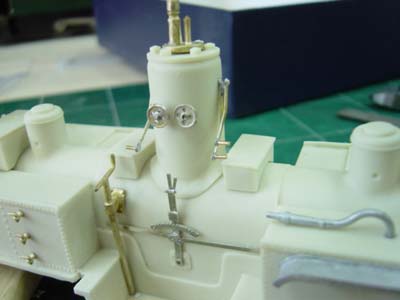

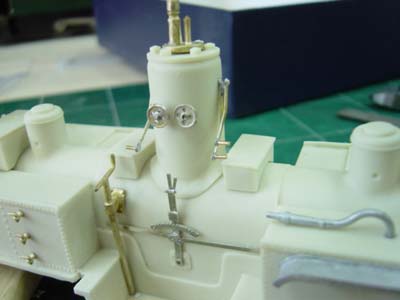

キャブ内のディテール(というほどでもない)のアップ。真ん中にに突っ立っているドームの上に安全弁があって、これが屋根から突き出ます。そのドームに円形のハンドルが2つ。両側にレバーが3つ。手前の真ん中のアーチェリィみたいなレバーは逆転コテ(シフトギアみたいなもの)。当然ながら、前後両方へロッドが伸びます。その左にあるのはブレーキハンドルですね。サイドタンクの側面にコックが3つ付いているのは、水位がわかるようにでしょうか。

予告どおり、ボディは黄色にしました(実物に関係なく好き勝手に塗っています)。ピースコンでプラカラーを吹きました。ロッド類はなんとかまとめました。一応軽く動く状態。ペイントの細かいところはまだこれからです。

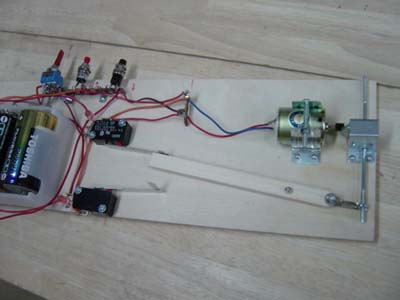

<試作品?>

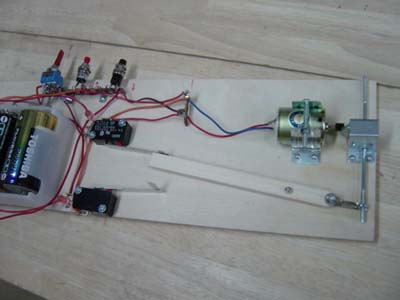

また、変なものを試作しています。モータとギアで、テコを動かすシステム。マイクロスイッチ2つで両端を止めます。あと、発光ダイオードが切換確認で点灯。最初は、腕木式シグナルを作動させるメカニズムのつもりで実験していたのですが、これをちゃんとした材料で作れば、ポイントの電動切換機ができるな、と考えて、欲を出しています。つづく……。

<ホビィルームのGゲージ>

ホビィ・ルームのGゲージはデジタル化が進んでいます。でも、MTS(マルチ・トレイン・システム)の一番古いパーツを使っているので、今は車両のコントロールしかできません。ポイント切換もデジタル化するためには、新しいバージョンのMTSステーションが必要です。というわけで、それは現在注文中。

コントロール系はエンドレスの内側にあります。これまで、そこに座るか寝転がるかして走らせていました。しかし、デジタルになって、同時に複数の人が運転できるので、エンドレスの外側にも、マウスを設置しました。奥の壁際の椅子が運転席です。

2枚目の写真は青いクロコダイルが走っているところ。架線集電しています。サウンドシステムを搭載した機関車ですので、デジタルにしたいのですが、内側のエンドレスはまだアナログ、電源も別系統です。

写真のように、ポイントはオレンジのスイッチボックスで切り換えています。ポイントはすべて電動化しました。今は、線路の下にそのリード線が這っています。写真にはコントロールマウスと、ボタン式のユニバーサル・コントローラが写っています。いずれ、コントローラはワイヤレスにする予定。

少し片づけて場所を空け、新しいヤードを2本増設しました。2枚目の写真の右の奥です。スイス形の電気機関車とドイツ形の蒸気機関車が待機しています。いずれも、デジタル化しました。今のところ、デコーダ搭載の機関車は5両です。カプラの解放機があるので、貨車の入れ換えを行うことができます。内側エンドレス(架線のある方)を合わせると6台を同時にコントロールできる状態です。

人形も増えました。現在50人くらいいるでしょうか。写真はメインステーションにあるカフェテラス。奥がプラットホームです。

<小型カメラの搭載>

以前にもレポートしましたが、ccdカメラを車両に搭載し、その映像を電波で飛ばしてテレビで見る、という遊び。今はピンホールカメラ&送信機がこれくらいの大きさです。ずいぶん安くなりました。

2枚目の写真は10mほど離れた別の部屋のテレビに映像を映しているところ。ちょうど、クロコダイルとすれ違う場面です。コントローラが無線になれば、隣の部屋でテレビを見ながら(運転席に乗っているように)走らせることができるようになります。

実は、Gゲージではなく、5インチの弁天ヶ丘線にもカメラを搭載し、庭を走る車両を室内で運転できるシステムを構想しています。車両のコントロールはラジコンになります。また、カメラを1台ではなく複数台設置し、しかも視線を変えられるようにする必要があるでしょう。夜間や雨の日にも、走らせられるものを考えているのですが……。

<車庫のドア>

ガレージのドアです。1枚目が駅に出る南口、2枚目が東口です。夏の間は滅多に開くことがありません。雨に打たれ、多少風化して良い感じになってきました。もう少し古くなってほしい。ウェザリングしてやりたいくらいです。ただし、濡れたり、太陽に曝されたりで、多少変形したので、大工さんにお願いして補強をすることになりました。

<監督近況>

暑いのが苦手の監督です。雷が鳴ると、足許に来て、こうして座ります。

場所は工作室で、床に養生のために段ボールが敷いてあります。小さなビスが落ちたときも、音がするので便利です。2枚目の写真は古い扇風機。まだ現役です。

<弁天ヶ丘線トワイライトゾーン>

ときどき、線路を見て回ります。コンクリートの上にも、写真のように雑草が伸び、線路に巻き付いています。開業まであと1カ月なので、そろそろ雑草を刈ることを考えないといけません。あまり考えたくないのですが。

2枚目は、北のデッキへ上がる勾配部。砂利が敷かれていたのですが、知らないうちに緑豊かになっています。信号機も葉っぱに隠れてしまいそうです。

機関庫とターンテーブル周辺です。既に近づきがたい状況になっています。台風のとき、よくこの機関庫が崩壊しなかったな、と不思議でなりません。やはり、建築構造が専門ですので、無意識のうちに合理的なものを作ってしまったのでしょうか(ジョークですが)。後方の草むらの中に、黄色標識が倒れ込んでいました。

ガレージの前の分岐点。いつも、スバル氏のミニがこのあたりに駐車しています。ポイントを踏まれないように赤いコーンを2本立てているのですが、彼女は、このコーンにぶつかるまでバックさせるので、だんだん近づいてくるのです。

そのポイントから西を望んだのが2枚目で、森林の中へ向かうカーブですが、雑草生い茂る野原と化しています。雨が多かったためか、今年の雑草の伸び方は一段と凄いです。

とはいえ、近づいて見ると、花も咲いています。園芸店で買ってくる植物も、雑草も、違いはあまり感じられません。自然のままの方が良いような気もするのです。

<出番を待つ>

ターンテーブルにはディーゼルが、またヤードには、デキ3が待機しています。2枚目は、本線上にいるAB10の6両編成の列車。ときどき、バッテリィのチェックを兼ねて充電もします。

機関車たちは、特に暑さが苦手というわけでもありません。どうして、外に出ていけないのか、と思っているかも。

/☆Go Back☆/