MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

木造客車の製作

/☆Go Back☆/

毎年、この時期になると工作意欲がわくのは、やはり子供のときの夏休みの工作のためではないでしょうか。習慣とは恐ろしいものです。昨年は、デキ3を作っていたと思います。実は、蒸気機関車のキットを購入して作り始める予定だったのですが、配布が遅れていて、まだ届きません。どうやら、こういったペースはこの世界では普通のことのようなので、腹を立てず、他の工作をして待ちましょう。

そういうわけで、フルスクラッチのナベトロに続き、今度は木工で、客車を製作しました。弁天ヶ丘線では初めての客車です。客車というと、窓が多くて工作が大変だし、それに、実物の人間を乗せるトレーラが本線ではずばり客車なのですから、どうも今まであまり作ろうという気が起こらなかったわけですが、外国の庭園鉄道のサイトを見ていると、どこにも可愛らしい客車がいます。うちも1両くらい欲しいな、と思ったしだい。

上の写真は8月なのに臨時運転で車庫から出ていく列車です。前から3両目が、今回製作した客車。

<ナベトロのその後>

溶接を何度かやり直しました。それから、両端に補強のためにL型の部品を取り付け、連結器も取り付けました。ナベの部分はハンダ付けをしましたので、もう水を入れても漏れません。台車には錆止め塗料を塗りました。これで、ほぼ完成です。色を塗っても良いのですが、もっと沢山揃ってからにしましょう。しばらく、このまま使うつもり。

秋になったら、砂利を積み、ワーク・ディーゼルに引かせて、写真を撮りましょう。

<ビッグワークのその後>

屋外工事がストップしているため、ビッグワークも出番がありません。少しずつ、バージョンアップしています。まず、OSのトレーラに付けていたパフパフ(ラッパ)を取り付けました。それから、シートの背もたれが付きました。色もこつこつと吹き付けています。

現在は、ガレージ内の半径1mのエンドレスに乗っています。ここをぐるぐると回るだけ。遊びにきた子供たちには人気です。

<信号機のその後>

前回製作した信号機を配線して取り付けました。1枚目の写真が、壁に取り付けられたところ。2枚目が取付部品のアップ。そして3枚目が自作のスイッチ・ボックス。部品屋でスイッチとアルミケースを買ってきました。部品代は、全部で600円くらい。自動的に、切り替わるようになったら良いのですが、まだそこまでは……。

<木造客車の製作>

これが今回のレポートのメインです。客車を作り始めました。プロトタイプはありませんが、イギリスのマン島で乗ってきた客車をぼんやりイメージしています。全長は1100mmと、弁天ヶ丘線では最大級。これは、OSの乗用トレーラに被せるために作ったもので、ボディを外せば、実際に人間が乗れる。写真を撮ったり、走らせて眺めて楽しむときは、ボディを被せます。取り外しをするということは、それだけ、強度が必要です。窓が多い客車で、この強度を確保するためには、ペーパ製では無理。木造で、かなり構造に気を使って作りました。

両サイドは10mm厚のシナベニア、柱はラワンです。ホームセンタで購入した板材は長さが600mmしかないため(これは森家の自動車の事情によります)、途中で継ぎ足しています。1枚目がほぼ構造材が組み上がったところ。

これに、角材を貼りつけていきます。1本ずつ原寸合わせで切って、木工用ボンドで接着。この角材は900mmで30円〜150円の安いものですが、今回の客車で30本は軽く消費していますので、ベニアなども合わせると、木材だけで8000円くらいはかかっていると思います。こうしてみると、高い材料だな、という印象。全部を金属で作ったら、もっと材料費は安くなるはずです。

窓の周囲もすべて角材を貼ってエッジを出します。これが完成したら、屋根を張るために、角材を渡します。設計図などはないので、すべて作りながら構造も考えていくのです。

屋根はペーパ製にしました。手持ちに薄い板がなかったからです。ボール紙は厚さ2mmのものを使用。かなり丈夫です。騙し騙し曲げ癖を付けてから張り付けました。このボール紙は1枚400円で3枚使ったので、やっぱり紙はさらに高いです。写真に写っている青いテープはマスキングに使うものです。この時点で、既にドアの手摺が付いています(両面にドアが4枚ある)。

デッキに持ち出して吹き付けです。大きいので運び出すのも大変です。使わないカレンダをこのように活用します。まず、屋根を銀色に塗りました。このあと、側面、前後面に、グレィのサーフェイサを吹き付けます。サーフェイサというのは、細かい粉が入っている塗料で、これを吹き付けて、サンドペーパをかけ、凸凹や木目などを埋めてしまう役目のもの。サンドペーパで擦ることを、専門用語で、「ペーパがけ」と言いますが、吹き付け、ペーパがけ、また吹き付け、またペーパがけ、と繰り返すと、どんどんつるつるになります。今回は2回しかしません。飛行機だと4,5回は繰り返します。

<グレィで試運転>

これがサーフェイサを吹いて、ペーパがけしたところ。この時点で、なかなか寂れた風合いが出るので、「これはグレィの車両だ」と思い込んで、一度楽しみます。

列車をデッキへ乗り上げ、撮影したもの。双子の姪が遊びにきたので、大人(自分)1人、子供2人で、デッキへ上がる上り坂に挑みましたが、AB10なら大丈夫でした。運転トレーラにはブルーのワゴンのボディを被せ、OS製の乗用トレーラには、今回製作した客車のボディを被せます。台車が小さくて、いかにもナローの客車っぽいプロポーションになりました。非常にグッドです。

足を乗せるためのステップがありますが、これがまた、ドアへのステップに見えなくもない。前にはアングルが出ていますから、ステップを全長に渡せば、もっと良いかも。

8月の炎天下に走らせるなんて、弁天ヶ丘線でも珍事です。ガレージの前を通過中のショット。もう1枚はデッキの半径3mのカーブを通過中のショット。このように、列車が長くなると、音が良くなります。貨車はボディがあると、音が籠もってまた良い感じになります。

<備品の補給>

久しぶりの備品です(笑)。まず、電話。JRで使われていたものらしいです。ダイアルのところに穴が1つしかありません。台が良い感じ。

もう1枚はスイッチボックス。前照灯とあります。「点」と「滅」があって、押し引きで明るさが変わるようですね。

<2色塗り分け再び>

さて、サーフェイサとペーパがけも終わり、本塗装です。屋根には、丸いベンチレータを取り付けました。これは、信号機を作ったとき、電灯のソケットのカバーを使わなかったので、それを短く切って再利用しました(4部屋だから4つのはずなのに3つしかないのは、この理由)。銀色をもう一度吹きます。次に屋根をマスキングして、クリームっぽい白を吹き、またマスキングして、紫色を吹きました。白と紫はつや消し。いつも買ってくるスプレィは200円以下なのですが、今回はつや消しの特殊色ということで、少し高い(500円くらい)スプレィを使いました。

出来上がって、トレーラに乗せて写真を撮りました。弁天ヶ丘線にしては、ややシックな感じ。

ドアの部分のアップ。ドアはもちろん開きません。一枚のベニアでできていますが、角材で立体感を出しています。また、ドアの窓の部分も周囲の桟は角材です。取手は金属製。というわけで1週間ほどで完成してしまいました。

プラットホームにブライスを立ててスナップを撮りましたが、足乗せのステップがちょうど、スケールのステップに見えます。しかし、頭が大きくて、彼女は横向きにならないとドアからは入れないでしょう。

<Gゲージデジタル化プロジェクト>

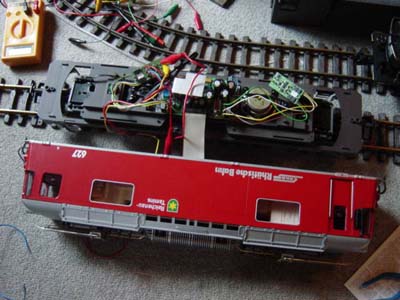

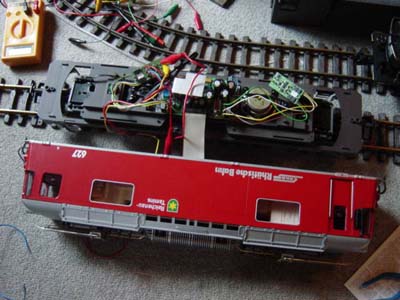

Models Shimaに注文していたLGBのデコーダが意外に早く入荷しました。2週間くらいしか経っていません。航空便だったようです。まず、デコーダ自体が既にバージョンアップしていて、55020という製品が、55021になっていました。何が変わったのかよくわかりませんが、説明書によると、坂道でも速度一定で走ることができるとか、書いてあります。どうやってそんな設定をするのかは追求していません。

まず、RhBの電機を中を開けてみました。これは中古で買ったもので、説明書がありませんでした。サウンド機能を搭載しているので、デコーダくらい対応だろうと思いましたが、前回のタンク車のように、デコーダをそのまま差し込めるような場所は見当たりません。どうやら2枚目の青いソケットに、別の部品を使って繋ぐタイプのようです。でも、その部品を購入していたらまた入荷を待たなければならないので、テスタと、ミノムシクリップを駆使して、あれこれ実験。まるでスパイ大作戦みたいです(一部の人のみ通じるかな)。

まあしかし、前回の経験もあり、ディップスイッチを切り換えることもすぐわかって、簡単にいきました。ソケットには、リード線を直接ハンダ付けして結線。この機関車は、パンタグラフを上げ下げしたり、そのときのサウンドなども出せます。別の機関車のマニュアルの英文をよくよく読むと、マウスのファンクション・ボタンを押す回数で、サウンドが選べると書いてあるではありませんか。

試しに、ボタンを1回、2回、3回と押してみると、出るわ出るわ、別の音。凄いです。7種類くらいあって、そのうち2種類は、出発のときのアナウンス(男性の声)、途中のアナウンス(女性の声)でした。ドイツ語なので何を言っているのかわかりませんが、きっと「まもなく○×でございます」みたいなけっこう長い台詞です。あとは、2つのパンタグラフの上げ下ろしも別々に操作でき、作動と音や、さらにホイッスルやブレーキの音も鳴らせます。

これはもしかして、と思い、前回デジタル化したC1タンクでも試してみたら、やっぱり出発のアナウンスが出ました。凄いですね、ゲームの隠しコマンドみたいです。大勢の人が楽しめない機能が、こうして既に込められているっていうのが、驚異的です。

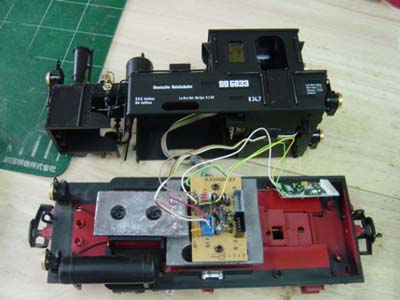

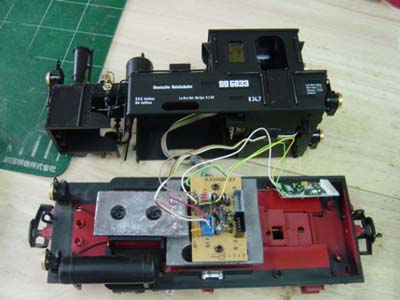

次は、どれをデジタル化しようか、と考えているうちに、新しいデコーダを使わず、既に機関車の中に組み込まれているだろうデコーダを取り出して使うことを思いつきました。というのも、この写真の小型ディーゼルですが、オークションで落札したもので、マルチ・トレイン・システムのセットにオマケ的に付いてきたものです。単体ではまず買わない機種といえます。こいつは走らなくなっても良い、つまり部品取りをしよう、ということです。これが最後になるので、記念に写真を撮りました。

蒸気機関車に、そのデコーダを入れます。この機種も、デジタル化対応なので、6Pの青いソケットがありました。ソケットを買ってくれば良いのに、写真のようにハンダ付けで対応。上の赤いディップスイッチが、デジタル化のときの切換(全部反対にすれば良い)。その左の黄、白、茶、緑の4本が、電源とモータの回路。青いソケットは、片方の3本が、前後のライト用、もう片方がアースと、ファンクション用になっているようです。もう、だいたいわかりましたので、どんなものでも改造できそうです。

そういうわけで、デジタル化した3台の機関車を同じ線路上で走らせます。ただし、RhBの電気機関車は、モータが2機あるタイプだったので、デコーダが2つ必要でした。これは高くつきますねぇ……。新品のデコーダがあと2つあるので、次は、マレーの蒸気機関車にするか、クロコダイルにするか、ですが、どっちもモータが2機だから、もっと小さい機関車2台を改造した方が良いかもしれません。現在、動力車は40台以上あるので、全部をデジタル化するなんてことは、ちょっと無理です。

ライトのオンオフも独立に操作できますので、こうして停めた状態でライトを点け、ゆっくりと写真が撮れます。ギャップを作る必要もないし、エンドレスに2台同時に走らせられるし、運転の幅も広がります。今度は、ポイントにデコーダを取り付けてみたいと思いますが、コントロール系などで未知の部分も多く、まだしばらく時間がかかるでしょう。

と書いた翌日には、もうザクセンのマレー蒸気機関車にデコーダを搭載しました。せっかちですね。これは2年まえの新製品です。デコーダ直結マークがありますので、簡単です。開けてみると、中はかなり余裕がありました。

2枚目の写真が、元の基板にデコーダを2枚差し入れたところ。右に出ている4本のコードは不要です。マニュアルには「切れ」とありますが、もちろん、将来の転用を考えて絶縁だけして残しておきましょう。あとは、忘れないようにディップスイッチを全部反対側に切り換えるだけです。

今年のLGB豪華巨大カタログを眺めていると、半分近くの機関車がデコーダを最初から標準装備しているようです。新しい形式のコントロール・マウスも欲しいな、と考え中。

このマレーは、サウンドはないのですが、走りがいかにも重厚で気に入っています。車庫から出てきて、ターンテーブルにのって、方向を変えて、ヤードへ向かうところなんか、何回もやらせたくなるシーン。Gゲージの約3倍が5インチゲージになるので、カーブは半径60cmの3倍で約2m。これくらいの規模のマレー蒸気が半径2mのカーブを回ってくれたら、凄いのですが……、やっぱり本物のライブスチームではちょっと無理かも。だいたい、マレーって、運転がめちゃくちゃ難しそうですよね。

<Lady Madcapついに入場>

長男S氏がお盆休みで帰省していたので、永年(といって2年ちょっと)玄関に鎮座していた蒸気機関車Lady Madcapを弁天ヶ丘線の線路にのせました。初めてのことです。重さは90kg近くあります。ナローのBタンク、アウトサイドフレームに、オープンキャブのサドルタンクです。

線路にのってしまえば、あとは簡単に動かせます。掃除をしてから、ガレージの中へ入りました。

これは、スケールは5分の1くらいでしょうか。かなり大きいのです。きっと、本物は小さいのでしょうね。

サドルタンクというのは、ボイラの上に、水タンクを乗せているタイプのことです。このため、一見、ボイラがとても太く見えます。オープンキャブは、文字どおり運転席の屋根がないタイプですが、イギリスの軽便鉄道などによく見られます。簡単な屋根をあとから作っても良いでしょう。安全弁がキャブ内にあって、ロート状のカバーが被せてあります。

賑やかなガレージです。ターンテーブルもちゃんと機能しています。もう既に空きスペースがない感じもなきにしもあらず。新しい車庫が必要になるかもしれません。

/☆Go Back☆/