MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

フルスクラッチの車両

/☆Go Back☆/

8月になりました。怒濤の連続アップ。こういうのをアップアップというのでしょうか。週末、スバル氏が東京へロックコンサートに出かけたため、家にはトーマ以外に誰もいない。なんとなく、ヘミングウェイみたいな、これはまさに、願ってもない「独り工作環境」といえます。朝もぱっちり目が覚め、気合い充実で、食事も忘れて工作を続けました。今回は2日間で作ったものだけでレポートを書いてみました。

上の写真、久しぶりのトーマですが、ガレージには、散歩にいきたいと呼びにくるとき以外は入ってきません。来ると、このように居座って、無言の要求。ガンジーみたいです。

<珍しいもの&懐かしいもの>

青の6号のナンバ・プレートをご覧下さい。そうです、ついに『ガレージ・ライフ』が取材にきました。これは、そのとき写真を撮るために使ったプレートのカバーです。こういうのは、デジタルであとで処理をしている(森はそうしています)のかと思ったら、意外にネコパブの編集部はアナログですねぇ。両面テープでくっつけて、撮影をしたのでした。このまま公道を走ったら違反です。

2枚目の写真は、「おやまのシュッポー」というおもちゃ。これ、長男S氏が小さいとき、もの凄く遊びました。部屋中線路を敷き回し、機関車のすぐ先で、次々に線路を組み替えるという早業を、3歳児にして修得していたので、将来が大いに期待されましたが、残念ながら、鉄道はすぐに卒業してしまいました(笑)。そのとき持っていた線路などは、小さい子がいる近所に全部あげてしまったのですが、今回のこれは、懐かしくて買い直したものです。シリーズによってギミックがあります。また、プラレールよりも、ナローっぽいので、森はこっちの方が好きです(と書きつつ、森が子供のときは、やっぱりプラレールでしたけれど)。

<車両をフルスクラッチ>

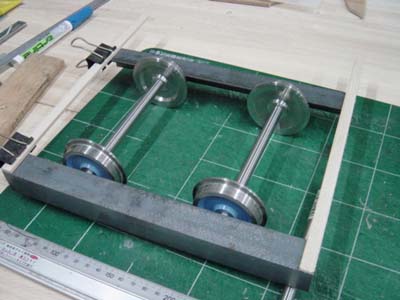

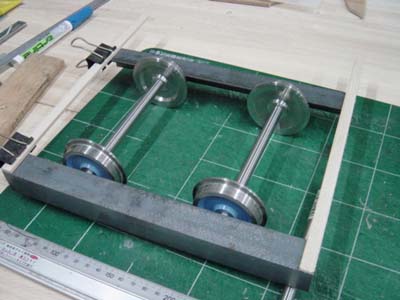

旋盤を使って、ステンレスの車輪を削り出しました。写真の左の小さいものが自作のもの。大きい方は、モデルニクスの製品。径は小さい方が約50mm、大きい方が約100mmです。車軸もステンレスの棒材で作りました。

さて、せっかく車輪を4つ作ったので、貨車を製作しようと決意。車輪を自作したのだから、今回、すべて金属製でフルスクラッチしようと意気込みました。フルスクラッチというのは、ようするに、素材からすべてを自作する工作の最高峰に対する呼び名ですが、もちろん、ピンからキリまでありますので、気にしないように。それに、素材といっても、たとえばネジは入るのか、とか、L型鋼材はどうなのか、とか、定義も曖昧です。

台車のシャーシをL型鋼材と、帯材で適当に作りました。写っていませんが、軸受けの部分は真鍮ブロックから作る予定ですが、今は、既製品のピロ型ベアリングを使っています(ほら、ここがもう、フルスクラッチじゃないぞ、の声)。

ガレージ建設のときに2mm厚の鋼板が100枚以上残ったので、大切にストックしています。一生分あるでしょう。これを、写真のように、シャコ万などで工作台に固定して、金ノコで切り出します。金ノコは、押して切ります(日本のノコギリと刃の方向が逆)。こうした切断のときの最も大事なことは、ノコギリの動かし方ではなく、素材の固定方法ですね。この切り出し工程が時間的に一番長く、そして体力が消耗します。実は、電動のバンドソーを東京のベルメックスに発注しているところで、それが来れば、かなり楽になるでしょう。

切ったものを、今度はヤスリで削ります。これも、慣れるとかなり効率が良くなります。ヤスリがけは、とても好きな作業の一つ。

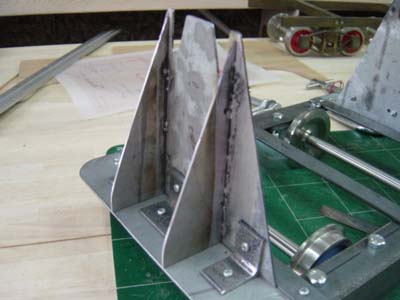

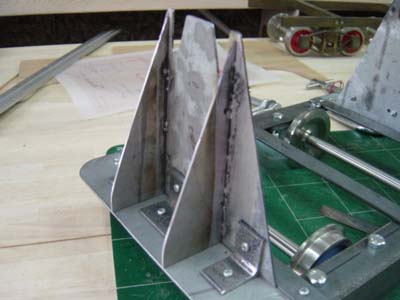

台車の前後の端にプレートを取り付け、さらに、台形の板を垂直に立てます。さあ、もう何ができるのかわかった人も多いでしょう。

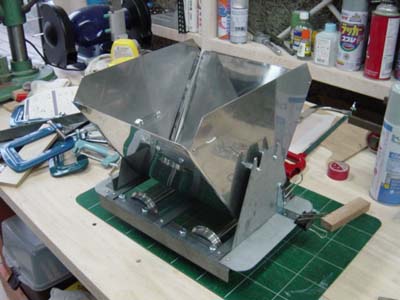

ナベの部分は、前後が0.8mm厚、側面は曲げるので0.4mm厚のステンレス板を使いました。どちらも、ホームセンタで買ってきたので、高かったです(2000円くらい)。なんとなく、高い材料は、失敗が許されない気がして、プレッシャがかかります。そういうときに限って失敗するものですが。

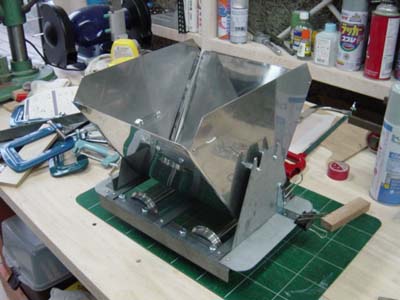

仮組してみました。はい、ご存じ、ナベトロです。一般の人は、「トロッコ」なんて言うかも。鉱山鉄道なんかでは欠かせない車両で、ナローでは、これか、運材車が定番的存在です。

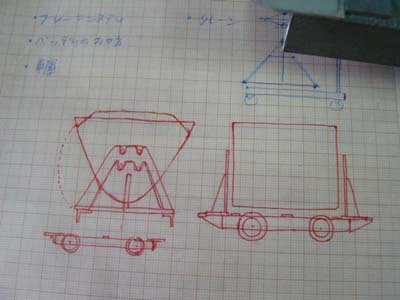

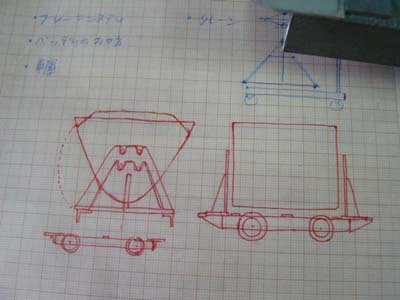

2枚目の写真のように、ナベの部分が左右に回転して倒れ込み、積んでいた中身をダンプカーのように流し出す仕組みになっています。ここは、図面を描いて、重心やその他、慎重にプロポーションを検討しなければなりませんでした(大袈裟です)。

ほら、これが証拠です。このように、ちゃんとした設計図がなくてはいけません。「これだけ?」とか言わないように……。

<溶接だ!>

家庭用の溶接機が、最近1万円くらいで売られています。本当に使いものになるのでしょうか? 答をいいますと、まったく溶接の経験がない方には、きっと無理だと思います。かなり練習する必要があるでしょう。

という森自身も、大学の実験室で測定ジグを作るため何度か経験した程度です(ちなみに、対象が大きく、溶接機が大容量の場合ほど簡単だと思います)。溶接は屋外でする方が良いですが、今回は外が暑いので、写真のように段ボールでプロテクトしてのぞみました。ちなみに、溶接をするときは、長袖の服を着ます。ズボンや靴下(サンダルだと露出)にも気をつけましょう。火の粉が飛んで、小さく黒く焦げてしまいます。また、目を保護するため、お面を片手に持ってやります(写真の右下の黒いやつ)。サングラスみたいに、ガラスには濃い色がついているので、光らないと見えません。つまり、何も見えない状態で、勘でやらないといけないのです。光ってからお面をしてでは遅い。眩しくて目をやられます。この頃は、普段は見えていて、光ると瞬時に黒くなるグラスの付いた溶接マスクが売られているようです。使い勝手はどうなのでしょう。欲しいのですが、あれ、何万円もしますね。そんなに溶接しないしなあ、と考えてしまうアイテムの1つ。

下手ですねぇ。板が2mmなので、穴を開けないよう恐る恐るやったのがいけません。ま、しょせんこんな程度です(って、溶接機ではなく、腕前が)。力のかかるところには使用せず、飾りの三角板を付けるだけにしました。塗装すれば目立たないはずです(笑)。実物もけっこう溶接部分が凸凹していますから、これも、5インチ冥利に尽きるということで……。

ナベの部分は、小さなネジで組みました。このままだと液体を入れた場合には漏れてしまいますので、最終的には、ハンダ付けをしようと思います。

ああ、しかし、たった1両作っただけで、かなり肉体疲労です。本当は、これを10両くらい連結して、ディーゼルにでも引かせたら様になるのですが、10両もとても作れません。

とにかく、滅多にしないフルスクラッチ・モデルでした。ペーパ製ではなく金属なので、強度が充分。実際にものが運べます。バラストの砂利を積んで、線路工事現場で横にあける、といった作業ができます。多少は、工事の助けになるでしょう。

<つづいて、夏休みの図画工作>

さて、次は息抜きの軽工作です。ホームセンタで電球を3つ買ってきました。こういったもの、模型用の小さなものよりも、大きな実物の方が値段が安いのです。電球とソケットで3つ買っても1000円にもなりません。5インチだと、こういった実物が使えるのが嬉しいです。

そこらへんにあった半端なベニア板を切って、こんなふうに適当に作ります。庇の部分はボール紙です。

すぐに塗装。ガレージの中で吹き付け塗装をしています。吹き抜けで空間で天井が高いからか、それとも、隙間があちこちに開いていて気密性がないためか、とにかくあまり匂いません。

というわけで信号機ができあがり。大きさは6分の1よりも、気持ち大きめ。ストラクチャ(車両以外の構造物)は、車両のスケールと人間自身の中間的な存在なので、車両のスケールよりは大きく作った方が良いと思います。しかし、情けない工作ですね。子供でももう少しまともなものを作るのでは……。

<工作室が一番涼しい>

ガレージの奥の工作室がクーラも効いて一番涼しいので、昼間はここへパソコンを持ってきました。インターネットは無線だし、バッテリィもかなりもつので、コードは必要ありません。現に、今回のこのレポートはすべてここで書きました。工作の合間に、とにかく掃除機を使ってこまめに掃除をします(主として、切り子や大鋸屑などを吸い取る)。工具もたまには、ツールボックスの元の位置にすべて戻して片づけます。そういう、ちょっとした休憩が、また楽しいのです。

<世界最小の5インチレイアウト>

弁天ヶ丘線も、スタートはこれでした。半径1mのエンドレス。ちょっとした平たいスペースがあれば、どこにでも敷くことができます。

今回は、弁天ヶ丘線唯一のボギィ機関車であるビッグワークで、この半径1mの走行性をテストしました。結果は良好。抵抗もそれほどないようです。きいきいと音を立てることもなく、スピードもかなり出せました。ホイルベースの長い2軸車両よりも、急カーブには向いているということですね。

そうなのです。このビッグワークには、粗大ゴミ置き場から拾ってきた電流計が付いているので、勾配やカーブでどの程度負荷がかかるのか、定量把握ができるというわけです。半径1mは、直線の勾配3%よりも抵抗は少なかったです。写真にはメータが2つありますが、下の見やすい方がダミィです(逆にしたら良かったのに……)。

<久しぶりの監督登場>

ガレージと旧書斎を繋ぐドア(幅が50cm以下の細い出入口です)からトーマがこちらを覗いています。そもそも、このドアを付けるまえは、そこが彼の寝場所(旧書斎のクロゼット)だったので、今でも、このドアの内側でよく寝ています。狭い通行口なので、トーマが寝ていると致命的です。

そろそろ散歩にいきたくなったのでしょう。ガレージに入ってきました。ざら板が置いてありますが、これはプラットホームというわけではなく(絶対そうは見えない)、母屋から書斎へ行くとき、靴を履かなくても良いようにと考案した渡り廊下です(大袈裟です)。

ターンテーブルのところまで出てきて、そこで座ってしまいました。まだ眠いようです。このあとの様子が、このページの一番最初の写真です。

8月は、まだまだいろいろ作りたいのですが、さて、どうなりますか……。

/☆Go Back☆/