MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

夏休みの製作

/☆Go Back☆/

まだ7月ですが、『ミニチュア庭園鉄道』出版のおかげで、いろいろな方からメールが届くので、がんばってレポートしましょう。夏真っ盛り、暑いときにこそ、室内作業が向きます。でも、今年は今のところかなり涼しいように思います。

もう夏休みですが、子供の頃の夏休みといえば、毎日工作をしていたような記憶。あの頃のバイタリティはどこへ行ったのでしょうか?

最近、出かけるときは、ガレージの中で車に乗り込み、電動シャッタを開けて外に出て、そのまま出発。帰ってきたときも、車ごと室内へ、というサンダーバード方式になったため、庭を眺める機会がほとんどありません。気がつくと、もう線路が見えないくらい雑草が生い茂っています。

しかし、でも、悪い感じではありません。こういった自然の庭というのも良いものです(負け惜しみか)。

晴天の週末。Northern Deck Lineへ臨時列車を出動させました。

<夏休み運休中>

弁天ヶ丘線はずっと運休中。車庫の扉は閉ざされたままです。草刈りもしていません。それに、今年は梅雨が本当に雨ばかりで、よく降りましたからね。屋外の工事もまったく進んでいない状況です。デルタ線近辺はほとんど線路が見えません。ターンテーブル辺りも自然と同化しています。砂利が充分にあるところは雑草が生えないような気もします。

ようやく晴天の週末到来。午前中は涼しくて、まるで軽井沢のようでした(実は軽井沢へは行ったことがありませんが)。

雑草による当鉄道の惨状(笑)をご覧になって、モデルニクスの方からアドバイスをいただきました。「雑草防止シートというのが売っています。一流品はデュポンの商品名『ザバーン』というのがあります。施設などで最近環境の面から除草剤を撒けなくなってきており、このシートを使用しますが効果は絶大です。類似品もあるようですが性能は解りません。線路を敷くまえに言ってくれと怒られそうですがご報告しておきます」とのことでした。

いえ、いいんです、いいんです。このままの方が……。

<ガレージ内ヤード増設工事>

というわけで、ガレージ内の線路工事を地道に進めました。ガレージの中には、列車が通過する本線の他に、車両を駐車しておく線路(引込線とか待避線とかヤードなどと呼びます)を設置する予定でした。今までは、本線とは繋がっていない線路を敷いて、それに車両を乗せていました。これだと、本線に出すときは、一旦「よいしょ」と持ち上げないといけません。重い車両では簡単にできません。

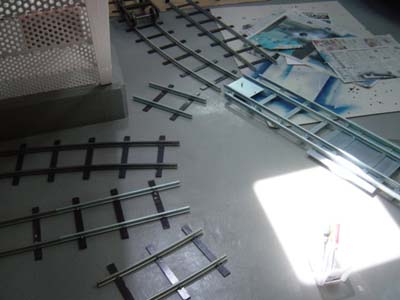

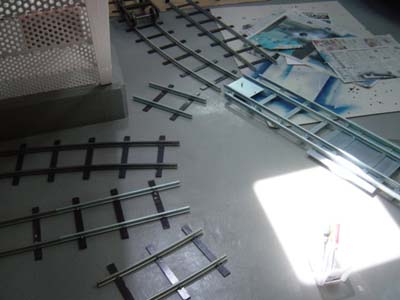

そこで、上の1枚目の写真のように、2番ポイント(カーブの半径2m)を増設し、そこからヤードを作りました。白い柱が一本あって、これの外を通すか、内を通すかで、かなり迷いましたが、結局写真のように内側へ迂回させました。ポイントのすぐあとにまたポイントがあって、一方は階段の下をくぐり抜けて、本線とほぼ平行する長いカーブのヤードへ繋がります。2枚目の写真が、その部分です。

散らかっています。上の写真のグースがいるところが本線。その手前がヤードです。AB10のボディが見えますが、ちょうど分解してメンテナンス中でした(後述)。この辺りは、工作の作業スペースのため、床に養生シートの代わりに段ボールが敷かれています。

これが、最初のポイント部分。白い柱が、さきほどの柱です。手前に見えるガードレールの付いた直線の線路は、ターンテーブルです。

もう1枚の写真が別の角度から撮ったもの。トップライトの明かりが眩しくて、よくわかりませんね。あちこちに短い線路が置いてあります。ほとんど、組み立て式お座敷レイアウトの世界、あるいは、ドールハウスに置かれたHOゲージみたいです。

これがターンテーブルです。周囲に接続用の線路を並べてみました。まだちゃんと決まった位置にセットされたわけではありませんが、将来はこんなふうに沢山、機関車が置けると良いですね。

ガレージの中は活気があります。平日は朝起きたらまずガレージへ行きますし、夜もずっと寝る直前までガレージにいます。週末はほとんど一日ガレージにいます。まさにガレージライフ。

まだまだ忙しくて、工作が思うようにできませんけれど、これもぼちぼちと、そのうち思いっきりできるようになるという観測のもと、日夜準備に励みたいと思います。

<ダルマ転轍機の製作>

軽工作です。ダルマ転轍機(てんてつき)を作りました。最初、鉄板を切って、実用的なものを作るつもりでいたのですが、丈夫な合板を使えば、木製でも実用になるかも、と思い、1つだけ試作してみました。製作時間は約2時間ほど。木製だと、電動糸鋸を使って簡単に作れます。上の写真が、中のテコ部とカムの形。これで、メカニズムは理解できるでしょう。

手前が今回製作した木製のもの。奥は、鋼製のモデル(オークションで購入)。だいたい同じ大きさで、ほぼ実物の6分の1だと思います。

木製の方も塗装をしました。錘の部分まで木製なので、とても軽量です。これはつまり、レバーの部分を繋いでおくと、ポイントの動きに合わせて、逆にこの転轍機が動く、という使い方には適しています。本物のとおりの役目で、ポイントを切り換えて、ロックするには、もっと錘を重くしなければならないでしょう。それに、風雨に曝されるには、多少木製では耐久性不足かも。とりあえず、飾りということで……。

<書斎にHOm新設>

ガレージの2階には、まだ飛行機が並んでいます。これらは、ワイヤで吊って、天井にぶら下げる予定なのです。そうなったら、ここにも線路が敷ける、という予備的スペースです。今回、HOm、12mmのシステム線路(IMON製)を組み立てました。2年ほどまえ半額セール(?)のときに買っておいたものです。半径60cmくらいかな。直線部は2mちょっとです。走らせるのは、スイスのメータゲージの車両たちです。右に書斎のデスクが見えます。

<Gゲージのデジタル化着手>

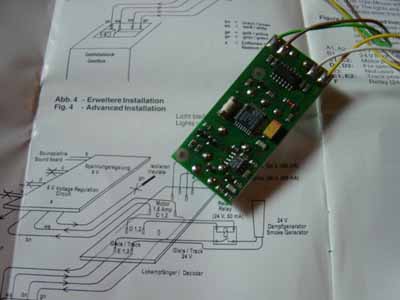

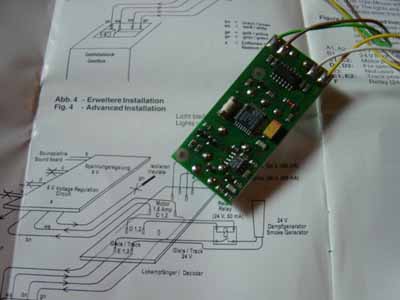

いよいよGゲージのデジタル化に着手しました。マルチトレインシステム(MTS)というLGBの純正デジタルシステムです。今回、ベースとなるステーションとコントロールマウス(写真に2つ写っているもの)、それにパワーパック、デコーダ(2枚目の写真の基板)、おまけに、小型ディーゼル機関車などを、オークションで購入しました。定価の3分の1以下でした。

何もわからない人のために若干説明しましょう。デジタル化とは、つまり、信号によって機関車をコントロールするシステムです。今までは、線路に電気を流し、その電気の量を変えて機関車を動かしたり停めたりしていたのです。これがアナログ。この場合、線路の上に沢山の機関車がいると、どれも同じ動きをします。全部を走りだし、全部一斉に止まります。これをデジタルにすると、特定の機関車だけに信号を送って、個々の機関車それぞれを独立してコントロールできるのです。

おそらく、鉄道模型の歴史の中でもエポックとなるものでしょう。今、どのゲージもデジタル化の波に乗ろうとしているところなのです。

組立式のレイアウトにこれを導入すると、ポイントマシンなどの配線も不要、線路のブロック化(ギャップ)なども不要になります。つまり、いつでも、簡単に線路を組み替えられます。運転もとても楽しくなります。本当に夢のようなシステムなのです。

ただし、すべての機関車やポイントに、信号読み取り装置なるデコーダをセットしなければなりません。これに資金がかかります。まだまだ一般的とはいえません。

デコーダを機関車(C1タンク)にセットしようとしています。英文の説明書には、「サービス店へ持っていけ」と書いてあって、丁寧な説明はありません。簡単な接続方法だけは書かれているので、モータだけの制御ならば簡単ですが、ホイッスル、ライト、スモークなどをデジタルで個別にコントロールしようと思うと、かなり難しい、という印象です。そもそも、写真のように、近頃の機関車の中は電子回路びっしりなのです。

こういうときはインターネットで調べよう、と思って検索しましたが、LGBのデジタル化について詳しくノウハウが書かれている日本のサイトはほとんどありません(LBG以外のシステムについては少しだけありました)。

しかたなく、2日ほど格闘。基盤をじっと見て回路を読んだり、テスタでいろいろ試してみたり。

しかし、ついに、デコーダの基盤がそのまま刺さるピン配置に気づきました。基盤にも小さな文字で「DEC」とあります。嬉しくなって、そこへ一か八かデコーダ本体を突き刺してみました。がしかし、そうは簡単にはいきません。うんともすんとも。さらにいろいろ試し、次は、写真の下の方に写っているディップスイッチに注目。やはり、小さく「DEC」と近くに文字を見つけました。思い切って、全部反対側へスイッチを切り換えてみたら、なんと、あっさりと動くではありませんか!

ライトも、サウンドも、独立して操作できます。結局、デコーダから出ている4本のリード線は使いません。つまり、基盤に差し込み、ディップスイッチを切り換えるだけで良いのです。この作業をサービス店がやるのですね。これくらいのことならば、マニュアルに書いておいてくれたら良いのに……。

というわけで、C1タンクのデジタル化に成功。2台の列車を同じ線路で同時に運転することができました。どこでも好きなところで汽笛が鳴らせます。さて、こうなったら、どんどんデジタルに移行させよう! と思ったのですが、デコーダがどこにも売っていません。在庫のあるお店もない。東京のお店もいろいろ回りましたが駄目。どうやら、日本にはまだそんなに入ってきていないようですね。とりあえず、ネットで注文はしておきましたが、いつ入荷することでしょう。デジタル化の最大の壁は、部品の購入だったりして……。

<AB10のメンテナンス>

5インチの機関車は大きくて重いため、簡単に裏返すことができません。動力や車輪周りのメンテナンスがままなりません。人間が線路の下に潜るようなピットが必要かも。AB10もそろそろ2年になりますので、分解して点検をしました。

初公開かもしれません、これが台車の部分。モータは2つ。歯車で1段減速してからチェーンでさらに減速して車軸に伝えます。ホイルベースは300mmで、車輪の径は約100mmです。

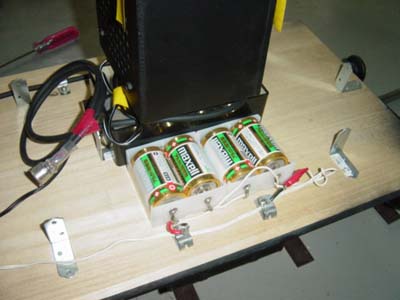

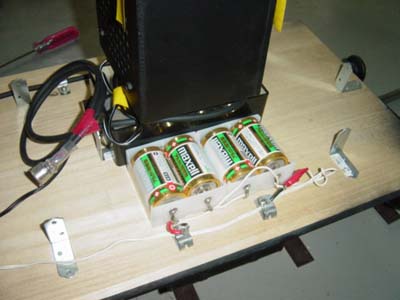

台車の上に合板で蓋をして、その上にいろいろ載せます。中央にある単1電池4本はライト用で、3Vで使用。電池ボックスの手前にある金具2個がボディ側へ伝える接点です。

電池の後ろにあるのがコントローラ。その上にのっている黒い箱はホーンを鳴らすためのスピーカボックスです。

その両側にバッテリィが搭載されます。いずれも、のっているだけなので、横転するとばらばらになって、紙のボディを壊してしまうでしょう。今のところ、そういった大事故は一度もありません(AB10自体が脱線の経験がない)。

これがペーパ製のボディの内側です。ライトは両側に3つずつあって、実は前しか配線されていません。壊れたら、別のデザインで作り直そう、と思って早2年です。最初に作ったペーパボディだから、かなり強度不足なのですが……。

<休業中の臨時運転>

晴天でしかも秋のように涼しい、そんな信じられない土曜日。これはいても立ってもいられません。雑草を取り除くことは面倒なので、西のラインは使えませんが、ガレージ線とデッキ線はいつでもOK。さっそく、AB10の小編成が出動しました。

2両目にいる青いボックスカーは、作業車から、乗用トレーラに転身した車両です。これにボディを被せて、このように貨車に見せかけて撮影に備える、という作戦です。今回は、運転手はもう1両後ろのトレーラに乗りましたが、この長いボギィのトレーラ(OS製)にも、かぶりものを作る計画があります。

先日、『ミニチュア庭園鉄道』出版記念の講演会を神田で行ったとき、参加者から、「HPに動画を載せてほしい」という要望が出ました。「善処します」とお応えしましたが、重いし、それに、形式によって見られる環境の差もあるし、でちょっと考え中です。

今回は運転しながらデジカメをかまえ、連続ショットで動画の雰囲気を部分的に再現してみました。ガレージ東の長い直線を走り、北のデッキへ乗り上げるところです。

1枚目は東口のポイントを通過しています。2枚目は勾配を上りきったところで、信号が右にあります。既に蔦で隠れてしまいそう。3枚目は、デッキの上で半径3mのカーブを曲がり、針路を西に向けている途中。

はい、西を向きました。木陰に入ります。桜の樹の下を通り、デッキの中央部へ近づきます。

中央部で右にはらみだすライン。広いデッキの中央部を通過し、再び左へ戻って、さらに西へ向かうところ。最後の写真はキッチンのステンドグラスが見えます。この先にあるコーナを曲がったところまでしか、まだ線路がないので、バックして戻らなくてなりません。

<レタリング>

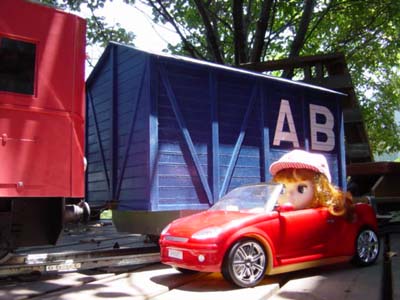

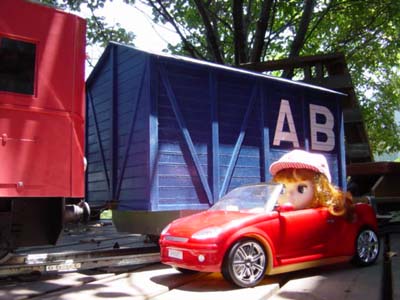

カブースのとき、「A&B」と手書きをして、スバル氏に「下手くそ」と言われたのをまだ根に持っているのです。今回は、マスキングしてスプレィで文字を書いてみました。

作ったばかりのボックスカーの側面。板目の凸凹があってやりにくいですが、まあ、普通の模型に比べたら大きいので超簡単です。写真のように、下書きも何もなしで、マスキングテープで適当に文字の形を作って、シュッと吹き付けるだけ。所要時間は30分くらいでしょうか。「なんだ、こっちの方が簡単じゃん」という発見あり。でも、「&」は面倒なので省略。

シールも貼り付け、こんな感じになりました。下回りがごっついので、プロポーション的には今一つですけれど、それはまあカモフラージュなのですから、しかたがありませんね。

カバーを外すと、このように運転席が現れます。運転席は未塗装。写真ではわかりにくいかもしれませんが、ボックスカーは、妻側の片方はぽっかりと開いています。1両後ろのトレーラから運転するとき、ここにコントローラなどを載せるためです。カバーのボディは、草むらに置いて、車が入る小屋(ガレージ)になる設計です。

<【特集】弁天ヶ丘線に佇む女>

情景スナップの特集です。写実的なフィギュアよりも、弁天ヶ丘線には、ちょっと頭でっかちの人形たちが似合いますね。LGBにプレイモビルが似合うようなものでしょうか。一応、スケールは6分の1で大まかには合わせてあります。

このオープンカーは、近くのショッピングセンタで見つけたもの。5800円で、いくらなんでも高い。しかし、どうしても欲しくて、清水の舞台からバンジージャンプするつもりで買いました。いつか黄色に塗り替えましょうか。

2枚目の写真ですが、このペーパ製のボディの微妙にべこべこしている表面が、写真に撮るとやけに実感的です。本ものの機関車とか電車って、わりと波打っていたりして、真っ平らじゃありませんからね。ボディの下にぶら下がっているエアタンクがトイレットペーパの芯だと誰が気づくでしょう。

「AB10」という文字はボール紙をカッタで切り抜いたものです。ちょっと歪んでおります。あと、連結器の両側にあるバッファ(連結時の緩衝装置)は、フィルムケースに引出の取手を付けたものです。こうして、写真を撮ると、アクリルで張った窓ガラスが良い感じです。ワイパがありませんが、雨の日は運行しないからです。

いいですね。このアングルによって短い車体がよけい短く見えるところがグッドです。小さな機関車なのだな、という雰囲気をよく捉えています(自己評価)。最後はカブース。向こうに見える建物の庇が、本ものの駅のものみたいです。こうしてみると、いい加減に作ってあるのに、それなりに見える。HOなんかでは絶対にそうはいきません。「大きいことはすべてを隠す」という法則が導かれそうですね。

<乗車記念ピンバッジ>

弁天ヶ丘線の記念バッジをまた作りました。えっと、3つめになりますね。マスコットの白熊君(いつからマスコットに?)に、鮮やかな赤と青のレタリングのデザイン。写真がぼけていますが、コピィプロテクトかもしれません。ご勘弁を。

/☆Go Back☆/