MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

夏期休業に入りました

/☆Go Back☆/

7月です。夏というか梅雨というか、とにかく、6月から9月の4ヶ月間は弁天ヶ丘線は夏期休業となります。暑いのと、蚊や蜂などの虫が多いことと、雑草を刈るの面倒だ、という夏の三大障害のためです。

ただ、今年は多少涼しかったこともあって、6月初旬の週末に1度だけ運転会を行いました。今回の写真はそのときの模様です。自分で写真を撮っていると、人が乗っているスナップは撮れないわけで、こういった写真は貴重かもしれません(今でも、「どこに乗るのですか?」というメールが来ます)。

それ以外には、大して工作も進んでいません。次回には、目を見張るような進展があることを願っています。そのときは、目を見張って下さい。

上の写真は、玄関前に佇むAB10の4両編成。ややローアングルで撮りました。このように、運転用のトレーラを引いていない編成は絵になります。

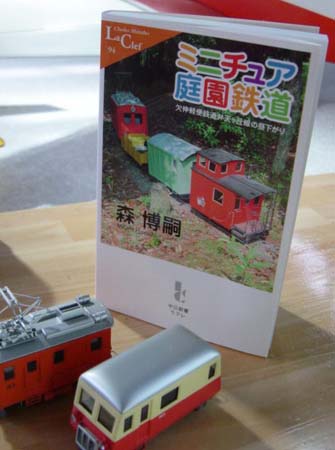

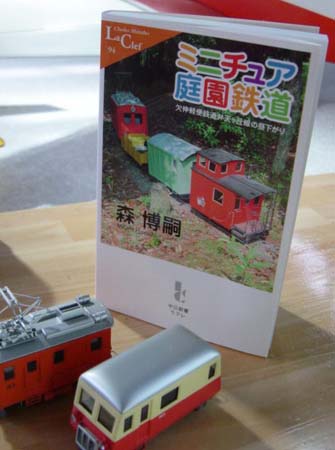

<『ミニチュア庭園鉄道』という本になりました!>

以前より予告していました本がついに発行になります。その名も『ミニチュア庭園鉄道・欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線の昼下がり』(中央公論新社)というもの。新書版の小さな本です。フルカラーで中に写真が700枚もあるという前代未聞の構成。めちゃくちゃ写真が小さい。ほとんど何が写っているのかわからない、という代物です。

具体的な情報が何も得られない、雰囲気しか伝わらないというデザインになっていますので、「これでは役に立たない!」とご立腹になられそうな方は購入をご遠慮下さい。

表紙の写真が、上にもあった4両編成です。カブースの「A&B」レタリングがない側面が写ってしまって残念です。手抜きがここへきて祟りました。

<休業期間前最後の運転会>

夏の日差しです。向こうに赤い紅葉が見えますが、これは一年中赤いので気にしないように。雑草が伸びてきて、緑も綺麗です。乗って走っても良し、また、低速で走らせて、それを眺めても良し。ごとんごとんと貨車が良い音を立てます。

運客運転は滅多にしません。とても親しい人だけのスペシャル・サービスです。蛇足とは思いますが、以下に、ちょっとだけ真面目なことを書きます。

おもちゃのように小さくても、一人前の鉄道ですので、もしもの事故が発生して、乗客が怪我をするような場合があります。絶対にないとはいえません。したがって、当鉄道では、見ず知らずの方を乗せることはしていません。ご近所の方が、乗りたいとおっしゃっても丁重にお断りしています。どうしても、という場合には、責任の所在に関する書面にサインをいただく必要があるでしょう。人を乗せて走るというのは、そういうことなのです。これは、営業・非営業に関係なく、有料・無料にも関係がありません。鉄道を作った人、運転する人に責任がありますし、また、希望して乗る人は、覚悟をして、自分の責任で乗るようにしましょう。知らない方を乗せるときには、少なくとも、どれくらいの危険があるのかをきちんと説明する義務が、運転者にはあると考えています。

さて、しかし、友人(特に乗りたがっている人)に乗ってもらうことは、とても楽しいものです。いつも自分一人で乗っていると、この楽しさを、誰かに味わってもらいたい、と思うのは自然の成り行き。乗っている人の嬉しそうな顔を見ることも、鉄道建設の励みになります。

こんなことを書くと、問題かもしれませんが、一方では、機関車の性能を試す良い機会にもなります。1人で乗っているときには、発生しないいろいろな問題が生じ、まだまだ解決しなければならない課題に気づかされます。本当は、人間の重さの砂袋くらいで実験や練習をした方が良いでしょう(砂袋は動きませんが、乗客は動きます)。友人たちは、そんな試験体になっていることは知りません。楽しそうに乗っています。

人の乗せて走ると、トーマが出てきて、わんわんと吼えます。「危ない!」と警告しているのでしょうか。彼が一番正しいのかも。

お客さんが1人のときは、まあまあ楽に走ります。2人になると、カーブや勾配で少し苦しい感じ。減速も早めにしないといけません。

今は、椅子が高い方の2軸トレーラ(元作業車)を前にして、これに運転手が乗り、シートが低いOS製の4軸ボギィ車を後ろにして、お客さんに乗ってもらっています。重心が低い方が、安定しているからです。しかし、お客さんからすると、運転手が邪魔で前方の景色が見えない、という欠点があります。前の視界があることは、鉄道に乗る楽しみの1つですから、これを解決する方法も考えたいところ。たとえば、コントローラのコードを伸ばして、運転手が乗客の後ろに乗る、という手があります。危険回避に対して、若干遅れがある点が欠点でしょうか。

2枚目の写真では、樹の枝を避けるために、頭を下げないといけない箇所を通過しています(運転者だけですが)。走るときは、常に乗客に対して、「もうすぐ鉄橋だから左右に注意して下さい」といった警告をします。

緑の森の中を走っているところ。1人で乗っているときは、とにかく気楽です。

あまり吼えるので、玄関から出してもらえないトーマ。口にビニル袋をくわえています。これは散歩にいきたいという意味です。左には、まだ試運転をしていない蒸気機関車、オープンキャブのB型サドルタンク。またまた、「どうして靴を揃えておかなかったの?」とスバル氏から指摘されそうな写真でした。

<車両整備>

上は書斎、下は鉄道、なぁんだ? という感じのガレージの中。この部分(書斎は中2階)は天井高が1500mmしかありません。頭を下げないと通れない高さ。さらにそこへ、「電車がきます」の表示器や、信号燈などをぶら下げたりしていますから、頭を打たないよう通行は気を遣います。上の書斎の手前にある四角いものは、移動式のクーラです。下では、このように列車(AB10とデキ3)が格納されています。ドアがすべて閉じた状態です。白い柱の向こうにあるのが踏切警告灯。

ビッグワークはその後、進展なし。塗装がまだ半分もできていません。この機関車は現在、2モータ×2バッテリィですが、モータを2つ加えて4モータの全輪駆動として、バッテリィも4つの最強機関車を作る計画もあります。そのときには、このビッグワークは取り壊されることになるでしょう。線路の工事が終わったら、役目はなくなりますからね。

もう1枚の写真はハンズで購入した軸受けのベアリング。この部品は、ほとんどの車両で使っているものですが、こうして部品を単体で購入したことは初めて(いつもキットに付属しているので)。名古屋のハンズには(名駅も栄も)置いてなくて、新宿のハンズで買いました。1つ1240円。もっと安く買えると思います。

さて、軽工作をのんびりと……。現在、運転に使っている乗用トレーラに蓋をしようと考えました。写真を撮るとき、乗用トレーラだけが異質な存在に映るので、それを文字通りカバーしようというアイデアです。すっぽり被せれば貨車になる。使わないときは、草原に置いて、なんとなく小屋に見える、という車両とストラクチャを兼ねる、どっちつかずのデザインです。

いつもボール紙で製作していますが、今回はシナベニアを使用。値段的にも、ボール紙よりも安いですね。このベニアに、短冊状に切った工作厚紙を貼って、板目を表現。その上に角材を接着しました。

日曜日の午後、晴れ間を待って吹き付けです。紺色一色。サンドペーパで荒らして、つや消しのコートをしました。これは、レタリングをしないと駄目ですね。単調なのはサイズが大きいからでしょう。

塗装をしているのは、工作室から北へ出たデッキです。弁天ヶ丘線のカーブが通っているコーナです。カーブの半径は3m。ガレージの東側の長い直線(途中のポイントが東口。手前は勾配部)が見えます。

<線路の整備>

デッキ上の線路延長工事は暑さと雨のため中断しています。一方、ガレージ内のヤードを増設する計画なのですが、こちらも遅々として進まず。というのは、まだ線路をどう敷くのか配置が決まっていないため。そんなにいろいろできるほどスペースはありませんけれど、スペースがないだけに、少しでも有効に使おうという欲が出てしまいます。

本線にはあまり分岐のポイントを付けたくありません。ポイントの部分は高速で通過できないし、脱線の危険もあるためです。写真は、ポイントを置いて位置を検討しているところですが、この場所は却下となりました。実物を置かないで、CADで検討すれば良いのに……。

もう1枚の写真は、モデルニクスから購入した簡易ターンテーブルです。仮設用のもので長さは1.5mの小さい方。線路自体が、ぐるりと180度回転して、上に載っている機関車の向きを換えられます。ベアリングが防水でないためか、屋外に常設はできない、とあります。ガレージ内でヤードの先に使うのが良いでしょう。随所にアイデアが凝らされた製品です。価格もポイントなどと比べるとずっと安いです。

レールを沢山購入しました。線路ではなく、レール、つまり枕木のない、棒状の鋼材です(写真の左)。これを枕木に固定すれば線路になります。直線ならば簡単(といっても間隔を維持する機構と精度が必要)なのですが、曲線は、レールを曲げないといけません。ひとまず、直線だけでも、自作してみようと枕木を選定中です。ラワンがよく使われるようですが、ヒバも良さそう。風雨に曝されるため、木材を選ぶ必要があります。それから、防水塗装をどうするか、などなど、検討課題多数。

右に移っているのは、ボギィの台車。これは、新しい客車(乗用トレーラ)に使うつもりのものですが、一向に工作は進まず。

<備品>

変なものを手に入れました。何の役に立つでしょうか。いずれもスイッチボックスです。駅の構内や、屋外に設置するものでしょうか。押しボタンだけのもの、回転スイッチのもの、ガラスの蓋がついているもの。左の2つは新品です。今のところは、単なる飾りになっているだけ。

OSのクラウス(3.5インチ)と一緒に作った無蓋車です。とても小さく、長さは30cmもありません。とても良いプロポーションです。車輪も小さくてナローらしいです。残念ながら、これも現在は単なる飾りです。

<Gゲージの動向>

ホビィルームのGゲージレイアウトは、依然としてそのまま、現状維持、可もなく不可もなく、悠々自適にどっしりと動かざること山の如し、という現状です。運転はよくしていますが、動かす機関車が決まっていて、動かない車両たちが少し可哀想です。したがって、デジタル化が現在の最重要課題なのですが、資金もかかりますし、なかなか進みません。

駅にはブルーのクロコダイルがいます。運転する場所がここです。スイッチボックスが並び、ポイントを切り換えたりします。ここは架線から集電している区間で、パンタグラフを擦って走ります。

その右にある機関庫の中に見えるのが、ザクセンのマレーと、同じくドイツ型のB1タンク。左では工事をしているフィギュアが。奥に見える信号所のストラクチャが気に入っています。

こちらは駅舎です。このストラクチャもLGBには定番的存在ですね。向こう側に小さな売店を置きました。その向こうにヤードがあります。手前にちょっと写っているのは、アメリカタイプの機関車なので、建物とミスマッチかと。

変な貨車を手に入れました。ダイナマイトを積んでいるようです。カプラが押されると、バネで弾け飛んで、ばらばらになります。

これはGゲージではありません。このところ、HOのナローは卒業し、もっぱらOnです。やっぱり、走らせるとどっしりしていてスムーズなのが良いです。これはサカイの7ton。エンジンルームもディテールが凝っています。線路は16.5mmを使うOn30です。

弁天ヶ丘線にもピンクの小型ディーゼル(1号機)が在籍していますが、この手のボンネットタイプのディーゼルは、似ているようで、微妙に形が違い、機種がけっこう沢山あって、おまけに無数のバリエーションが存在するようです。弁天ヶ丘線も、もう1台、このタイプを増強する計画がありますが、色はオレンジか、この黄緑色かな……。

<雑草の中>

ラジコン飛行機の飛行場の草刈りをしましたが、自分の庭の草刈りは諦めています。弁天ヶ丘線は、夏になると、廃線跡のような哀愁を漂わせます。それを楽しんでいるのか、と思えるほど……。実は、写真を撮るには、この時期が一番良いです。蚊が多いため車両を出し入れするのが面倒なので、線路だけの写真を何枚かご覧に入れましょう。5インチレイアウトで、線路だけで絵になるところは、少ないのでは?(笑)

しかし、こういった情景が「絵になる」と思えるというのが、もうすっかりナローマニアだと思います。レイアウトとか、ジオラマとかを作っている人でしょう。

残念ながら、ポイントを切り換える転轍機がないので、ちょっと様になりません。雑草が伸びると、ポイントの切換が困難になるときがあって、このままでは運行はできません。

レンガが置いてある、向こう側が、最近開通した新線です。落葉っていうのは、このまま土になっていくのでしょうか。いつまで落葉なのかなって不思議です。

枕木はもうほとんど見えません。鉄板の枕木ですが、茶色に塗装をして、このように、埋もれてしまうと、それなりに見えます。自然がディテールアップしてくれる、といったところ。

トラス鉄橋の高さまで雑草が伸びました。これくらい1週間で伸びてしまいます。まだまだ、しばらくは運行は無理でしょう。あと3カ月ほどお休みです。

<弁天ヶ丘線に佇む謎の女>

とはいうものの、北のデッキには、たまに機関車を出して動かしています。こちらは、不思議に蚊がいないからです。往復運転しかできませんが、20m以上あって、けっこう面白いです。機関車は写っていませんが、ブライスで西村京太郎サスペンス風に……。ではまた来月!

/☆Go Back☆/