MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

デッキ進出&夕暮れ運転

/☆Go Back☆/

6月になりました。比較的雨は少ないでしょうか。台風がもうやってきましたね。だいたい、工作に使える時間は1日に30分。休日は3時間くらいです。これをやりくりして進んでいます。時間が一番貴重なものです。

今回は、ついにデッキに乗り入れた線路工事の進捗状況と、ちょっと夕暮れに撮影した写真を幾つかご紹介しましょう。そうそう、新しい貨車も1両増えています。

それから、珍しく技術的な情報(というか、覚え書き程度)も、少しだけ書いてみました。こういった具体的なこと、データ的なこと、ノウハウ的なことは、個別に条件が異なるので、一般的ではないと考えています。ですから、できるかぎり書かない(他のサイトに任せる)というポリシィなのですが(笑)、今回は自分に対するメモも兼ねて特別に少しだけ……。

<ついにデッキへ乗り入れる!>

これは5月の中旬の写真です。ガレージの東側で分岐させた線を、北へ延ばし、勾配を上ってデッキの上まで引きました。この勾配部分は、ガレージ建設の残材(ロ形鋼材)を利用しました。約3%の上り坂です。新鋭機ビッグワークは簡単に上りますが、乗客が多いと少しきついかもしれません。そのときは、強力な機関車を作るか、重連で乗り切るしかないでしょう。

2枚目に写っているように、デッキの端に信号機を設置しました。配線はしてありませんので、点灯はしません。デッキにのったところで、半径3mのカーブで西を向きます。ここまでは前回のレポートでも線路が置いてありましたね。

さて、その先です。デッキの狭いところを直線で抜けていきます。ちょうど大きな桜の樹があります。

デッキの中央部は広くなっていて、バーベキューパーティなどができるスペース。地面は5mほど下なので、虫もあまり飛んできません。夏は涼しい場所です。昨年の夏には、ここに半径1mのエンドレスを作って、Northern Deck Lineなどと称していましたが、デッキの改築をしたときに撤去したきりです。今回、ここで、線路を少し中央部に振ってみました。直線で抜けると20mくらいの長さになります。運転していると、ときどきカーブがあった方が楽しいのです。

写真には、線路の端に黄色の貨車がいますね。これはあとでご説明しましょう。

<働く貨車&機関車>

はい、これです。雑貨屋で2000円くらいで買ってきた箱に、車輪をつけてみました。1時間の工作。この箱は、もともとはCDケースとして作られたもののようです。昔の牛乳箱みたいです。強度もまあまあで、人が乗っても大丈夫でした。これに乗って、勾配を下ると、インディジョーンズさながらです。あとで、下回りをつや消しの黒で塗りましたが、写真はそのまえの状態。

ビッグワークの後ろに連結してみました。写真のように、工具や材料、それに夏の工事の必需品虫除けスプレィなどを載せています。ガレージで積み込み、工事現場へ向かうのです。作業員1名もこれに乗って出かけます。

ビッグワークは、ボンネットが黄色くなりました。あと、あちこち少しずつ色を塗ったりしています。写真ではわかりませんが、運転席のアンペアメータも配線して動くようになりました。勾配やカーブにさしかかると、メータの針が跳ね上がるのがよくわかりました。

<夕暮れ時の運行>

日が沈む直前か、直後。この近辺の風は涼しく、半袖では寒くなります。機関車がヘッドライトを点灯させて走ります。周囲の緑がだいぶ濃くなってきたようですね。庭園鉄道は、いろいろ景色が自動的に変化するのです。最後の周回で、車庫へ帰ろうとしている列車です。

トラス鉄橋は相変わらず。周囲の雑草が伸びて、高低差がわからなくなりました。この写真で、向こうの奥に写っている木製の階段が、西のデッキへ上がる箇所。現在工事をしているデッキ線は、あそこへ将来は出てきますので、そのときは、凄い高さの橋を造らなくてはいけません。コンクリート製のアーチ橋を計画しています。専門知識がようやく活かせるチャンスがやってきました。弁天ヶ丘線史上最大の工事になるでしょう。

玄関の前のカーブを通過し、ガレージの西口から列車が入ってきました。実は、この西口へのアプローチが現在最も急な勾配で、超難所になっています。改善する計画はあるのですが、一人で乗っている分にはなんとか乗り切ってしまうので、なかなか工事が始まりません。

西口を入るとすぐにポイントがあります。3号機グースのお尻が見えますね。AB10のヘッドライトは、乾電池で点灯してます(3V)。単1を4本使っていますが、1年に1度くらいしか交換しません。

AB10が車庫に帰ったので、今度はデキ3の番です。こちらは、ヘッドライトは12Vの電球を使っていて、動力のバッテリィと共有です。

デキ3の後ろにいる乗用トレーラは、台車が木製で、最初は少しヤワかなって思いましたが、非常に好調。脱線もなく、またホイルベースが短いため抵抗も少なく、急カーブにも強い、という意外な高性能を発揮しました。弁天ヶ丘線の常用トレーラでは随一です。やはり、人が乗る車両はボギィが適していると思いました。また、弁天ヶ丘線で唯一ブレーキを装備していますが、自分一人で遊んでいるだけなので、ブレーキを使うことはまずありません。

赤い小さなテールライトが光っているのがわかるでしょうか。高架の線路を走っています。拾ってきたL形鋼材で補強されていますが、これがなくても、線路の剛性だけでも通ることができます(最初はそうだった)。やっぱり、庭園鉄道を始めるならば、線路は鉄製がおすすめです(この点はまたのちほど)。

デキ3もガレージの中に入ってきました。一人乗りですが、西口の急勾配をなんとか通り抜けることができます。

<勾配が問題>

大きなエンドレスが開通して、玄関前のカーブが本線になりました(これまでは、2つのエンドレスを繋ぐだけの線でした)。ところが、週末に遊びにきたお客さんを何人か乗せて走っているうちに、この部分の勾配でスリップすることが判明したのです。

というわけで、ちゃんと測量をすることに(今までしていなかったのか)。水準器は、線路工事の大事なアイテムです。線路の左右の傾きなどもチェックします。写真に写っているのは、ハイトゲージで、これはこういうことに使う道具ではありません。ちょっと高価なものなので、あまり外に出さない方が良いでしょう(今回の写真はヤラセです)。

水準器はレーザ光線が出せるようになっています。したがって、泡を見て水平を確かめ、遠くへレーザを飛ばすと、離れたところとのレベル差を測ることができます。上の写真は、レーザが当たっているところです(1と2の間の赤い丸)。

<ときどきテクニカルな話題を>

いつもだらだらとレポートを書いてますので、今回はテクニカル・ワンポイントとして、今まででちょっと気づいたこと、あるいは、わかったことなどを書き留めておきます。

1)前回のレポートで、機関車の駆動軸をどう配置するのか、という疑問を書きましたが、その後、メーカのモデルニクスにも相談してみました。基本的に、重心に近い軸を駆動した方が有利ですが、そういった偏りがないときには、前進方向に向かって後ろ側の軸を駆動した方が有利です。つまり、牽引すると、そちらに荷重がかかるからですね。しかし、本当はすべての軸を駆動することが一番良いわけで、この効果は絶大です。AB10は、モータ2機の2軸駆動で、しかもチェーンで2段のギアダウンしていますので、力は充分。もう少し車重を増やしても良いかもしれません(現在40kgくらい)。デキ3の方はモータ1機の2軸駆動で、こちらはスリップはしません。車重は充分です。グースなどの1軸駆動のものは、牽引力は非常に弱いです。

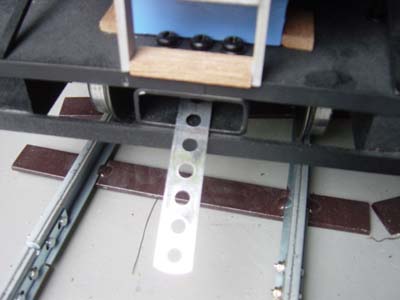

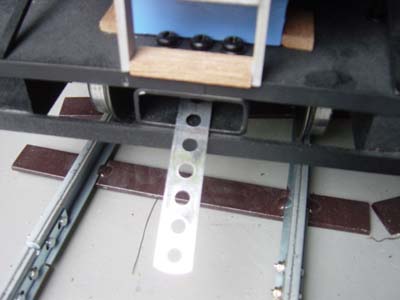

2)連結器もいろいろ試しましたが、一番良いのは、ドローバーです。今は写真のような穴あき金具を使っています。両側からこれを突き出して、蝶ネジで接合します。蝶ネジは1つでもOKですが、本当は2つにして、ドローバーが接続部で折れないように連結した方がグッドです。たとえバックはしなくても、貨車は引っ張られるだけではなく、減速するときには互いに押されるわけですから、以前のレポートで書いたキーフォルダの金具(100円で簡単に取り外しできる)ではやはり具合が良くありませんでした。軽い車両は連結器のせいで脱線することがあります。

3)線路を鉄製にして良かったと思います。地盤が不整形の場合は、線路の剛性が非常に重要だからです。枕木も、モデルニクス製のように、鉄板に溶接されているものは捩れに対する抵抗性が強く、線路を敷く工事がとても楽になります。木製の枕木を使うときは、地盤をそれ相応に整える必要があるでしょう。捩れ方向には、線路は非常に弱いものです。写真は、線路を繋ぐジョイント金具ですが、これも、このタイプが最も優れていると考えられます。本物と同じ形式ですね。4本のボルトで連結しますが、連結部で上下に折れたりすることがなく、この部分の剛性が簡単に確保できます。また、庭園鉄道を建設するときには、線路を切って、長さを調節するわけですが、そのときの加工も、穴を開けるだけです。非常に合理的なシステムだと思われます。ただし、組み立てるのに若干時間がかかりますので、仮設の(出したり仕舞ったりする)場合は適しません。

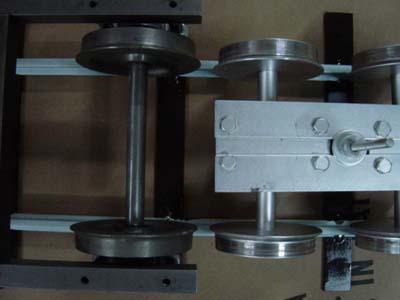

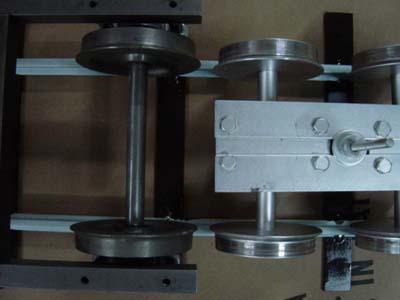

4)同じ5インチでも、車輪や、車輪の間隔に違いがあります。写真のように並べて比べてみると、バックゲージ(車輪の裏面どうしの距離)が3〜5mmも違っているものがあります。モデルニクスの車輪は、急カーブに対応するためでしょうか、バックゲージも短く、間隔の狭い車輪です。現在、各社の車輪を取り混ぜて使っていますが、モデルニクスのポイントをすべて問題なく通ります(田宮のウニモグも通ります)。他の鉄道へ乗り入れる機会がある人は、これらの規格を調べた方が良いでしょう。自分のところだけで楽しむ分には、気にする必要はありません。

5)ガレージの前のコンクリート土間に線路を敷いて既に2カ月。毎日自動車でこれを踏みますが(これが本当の踏切)、今のところ、ずれたり、外れたり、変形したりといった不具合はありません。最近、車のタイヤのために、写真のように板をはめ込みました。今は置いてあるだけです。最近電動工具のトリマを購入したので、それで作りました。いずれは、線路の枕木に穴を開けて木ネジで固定する予定です。また、レールの中だけでなく、両側にも板を取り付けます。現在、少しずつ工作を進めているところ。

6)脱線の多くは、線路の捩れに起因しています。したがって、まずは線路工事の精度を疑います。雨が降ったり、台風のあとなどは、恐る恐る一度通って、傾きを確かめます。ほとんどメンテナンスフリーだといっても良いのですが、油断はできません。また、線路がまったく水平でも、脱線がないわけではありません。たとえば、人が乗っているトレーラは、体重が後方に偏ると、前の車輪が浮きやすくなります。加速や減速時の加速度で車輪が浮いて、脱線することが一度だけありました。貨車も軽いため脱線しやすいです。機関車が脱線することは滅多になく(今のところ一度もない)、やはり重量のバランスが良いためだと思います。

7)線路の敷設には、とにかくバラストが一番手軽です。もし豊富に砂利があるなら、ほとんど下の土を成らす必要もないほどです。砂利は、大きいものと小さいもの(粒径)、丸いもの(玉砂利)と角張ったもの(砕石)があり、これらを適材適所に使い分けます。最後に敷く一番上のバラストは、粒径が10mmくらいの砕石が良好で、これもやはり本物の6分の1だということです。何でも、本物を真似れば大丈夫という理屈かもしれません。

8)庭園鉄道では、カーブを大きくすることが難しいでしょう。できれば、半径2m以上にはしたいところです。半径2mでも、直線に比べると2,3倍抵抗が増すようです。つまり、直線で3人乗せて走れるならば、カーブでは1人がやっとになります。もっとも、水平の直線だったら、ベアリングなどでトレーラの転がり抵抗はかなり小さくできますので、それこそ、理論的には何人でも載せて引けるでしょう。(一応、工学部で力学を教えておりますので……)。しかし、半径1mの急カーブも実際に試しましたが、ナローのスロー運転であれば充分に実用になります。この点は、モデルニクスの線路と車輪の規格のおかげでしょう。ボギィ車の方が有利ですが、逆に台車の回転角が大きくなるため、構造的に注意が必要です。たとえば、OSの乗用トレーラなどは改良が必要でした(ボルスターの機構のせいで、回転に限界があります)。

9)カーブでは、ホイルベースが長い車両ほど、スリップ音(きいきいという音)を出します。これはしかたがないこと、というか、本物の鉄道と同じだと思って、むしろ味わいましょう。しかし、モータの音は静かですが、庭園鉄道では、これが近所迷惑になるかもしれません。解消するためには、車輪(特にトレーラの車輪)にCRC(噴射タイプのオイル)を吹くことが、よく知られている方法です。一度吹くと、1日は大丈夫という印象です。スリップする箇所には、レールに黒い色が残ります。弁天ヶ丘線では、敷設後2年になりますが、レールや車輪の錆、摩耗、といったものは観察されていません。

10)運転するときは、できるだけ低い視線の方が面白いです。乗用トレーラは可能な限り低く作りましょう。この点では、OSのトレーラは(3.5インチ対応だからですが)、非常に優れています。車輪を小さくして、台車もコンパクトにしないと、なかなか低いトレーラを作れませんが。

今回はこのくらいでしょうか。またいずれ書きたいと思います。

<新しい工具も>

工作室が完成したので、堰を切ったかのように工具を買い足しました。すべてネットで注文しました。ホームセンタで買うよりも安かったりします。

木工用のトリマです。溝を掘るもので、つまりハンディなフライス盤みたいなものです。もの凄い切り粉が出ますので、あとで掃除が必要。これがあれば、枕木を作れますね。さっそく今度、線路を作る予定です。今、枕木に使う木材を選定中です。

溶接機を購入しました。かなり迷いましたが、まずは40Wくらいのものにしました。それでも、今は1万円くらいで買えてしまうのです。夢のよう。まだ本格的に使っていません。学校の実験室で溶接をする機会はあるので、工作自体は慣れているのですが、こんな容量のものでどれくらいできるのか、未知です。L形鋼材を止めるくらいだったら簡単でしょうけれど。

こちらはチップソーです。鋼材を切る丸ノコ。これも1万円の安物ですが、ちゃんと切れました。高速カッタのように火花も飛ばないし、材料が赤くならない(焼きが入らない)のです。しかし、音は非常に煩いので、夜はちょっと迷惑かも。本当は、これで線路の切断をしようと思ったのですが、枕木が溶接されているので、バイス部にうまく固定ができませんでした。線路は今も金ノコを使って手で切っています。レール単体を切るには向いているので、線路を自作するときには、威力を発揮しそう。

掃除機は最初に買いました。これがないと、どうしようもありません。工作台の近くにいつもスタンバイ。

<関連話題>

ガレージの2階の書斎にスチームエンジンが飾られています。既に6機くらいあるのです。これらは蒸気ではなく、圧縮空気で動かすことができますが、コンプレッサからホースを引かないといけないので、今のところいつも動かせる状態にはありません。

相変わらず、粗大ゴミ置き場から拾ってきます。丸っこいモータは形が可愛いので拾ってきました。圧力メータが2つついたコックは何のためのものかわかりません。しかし、とても綺麗です。

ホビィ・ルームは荷物が運び出されたおかげで、広々としています(そうは見えない?)。屋根を紙で作った建物が、一番手前のもの。それ以外はストラクチャにも車両にも変化はありません。列車は常にスタンバイ。ときどき運転はしています。

HOn(10.5mm)のカブースを2つご紹介。手前の小さい車両もボギィの4軸です。アメリカの鉄道はボギィが好きですよね、やっぱり、それだけ線路が悪かったのでしょうか。

<台風一過、デッキの工事>

土曜日と日曜日は台風でした。しかし日曜日の午後には晴れ間も出たので、さっそくデッキに出て工事です。工作室の北側のドアを開けると、そこがもうデッキの上。大物を切ったり、塗装をしたりするのも、このデッキです。手摺の上に信号機がのっています。

ビッグワークが出てきました。北のデッキの桜の下にいます。この先の線路を接続する作業を行いました。

すっかり夏の日差しです。太陽が一番高くても、これくらいの範囲が日陰になりますので、夏は涼しいのです。

そのデッキから西へ、このように線路を敷設しました。周囲は手摺とベンチ。

もう少し西に歩いてみましょう。カーブは半径3mのものを使っています。

これが北西のコーナ部です。ここは半径2mのカーブでほぼ中央を余裕で通り抜けます。

この一角は、一番森林が生い茂っています。ほとんどジャングルという感じ。

西のデッキへ回り込んだところで、ストップ。今回の工事はここまでです。この先に、上の方に出てきた、階段があって、トラス鉄橋の付近に出ます。

<夜の工作室>

夜は、すべての車両がガレージの中に収まります。全部線路にのったままです。まだ少し余裕がありますが、いずれは、ガレージの中で分岐して引込線を作る必要があるでしょう。

手前の床には段ボールが敷かれていますが、ここが大物の工作を行うスペースです。今は、線路と台車がありますね。赤い小さな椅子はホームセンタで980円で買ってきたもの。青いのもありましたが、それは壊してビッグワークのシートになりました。

書斎へ上がる階段の途中から見下ろすとこんな感じ。

もう1枚の写真は、工作台の上。何か新しいものを作り始めています。何でしょうか? ずいぶん大きな箱に見えます。

<お休みなさい>

壁には最近入手したレトロな時計。電車の中か、バスの中にあったタイプだと思います。ゼンマイで動きますが、すぐに止まってしまいます。したがって、この時刻は正確ではありません。

ガレージから母屋へ戻るドアの内側に、トーマが寝ていました。バスタオルを持っています。ライナスみたいですね。ではでは、また次回をお楽しみに……。

/☆Go Back☆/