MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

寒いので虎視眈々

/☆Go Back☆/

1月7日にガレージの柱が立ち、そのあと工事が急ピッチで進行中です。反面、1月は忙しくて、模型工作が進みませんでした。運転をするにも寒いですし。少し風が吹いているだけで、弁天ヶ丘線は運休です。なまけもの線ですので、期待をして来られたお客様は、いかに弁天ヶ丘線に乗ることが難しいか、そして、もし乗車したときにはどれだけ奇跡的な幸運だったのか、を理解されることでしょう。ロムニー鉄道でトーマスのマスクの機関車に乗れるくらい奇跡的です(乗りにいったときは、それでがっかりしましたけど)。

実は1月6日の朝は雪景色でした。昨年のような凄い降り方ではなく、ほんの数センチ。しかし、6分の1スケールの雪が降ったと思えば、情景としてはちょうど良い積雪です。上の写真がそのときのもの。パウダで作ったような景色でした。

あっという間にガレージができつつあります。上のもう1枚の写真は、その足場の上から俯瞰した弁天ヶ丘線です。まさにナローのレイアウト(60cm×90cmくらいのボードに作ったプランみたい)。乗工舎のカトーがいるみたいですね。

さて、今回は、何事もないレポートですが、構想中の線路配置のプランを最後に少し……。

<スケール積雪>

勝手に雪景色にしてくれました。しかも、あとで片づけなくても良いのですから嬉しいです。これくらいだと、何も取り除かずに、このまま運転が可能でしょう。しかし、寒いから(笑)。実際には、運転手が雪に対応していません。人がすっぽり入れて、暖房が効いた車両を作らないかぎり(けっこう真剣に考えています)、こういう日の運行は無理です。

ちなみに、人がすっぽり乗り込めるタイプの車両は、技術的には可能なのですが、脱線が恐いのです。またがって乗っているいる状態ならば、いざというとき足が地面につきますので、車両が脱線しても人は対処ができます。しかし、完全に中に入った状態だと、最悪の場合は車両ごと横倒しなりますし、高架の部分だと落下します。これはもう立派な人身事故になります(どちらかというと、車両が壊れる方が惜しい)。それでも、自分がやる分にはかまわないのですが、他人を乗せることはまず無理ですね。もう少し信頼性を高めないと(参考までに、この半年ほど、脱線事故はありませんが)。

もう1枚の写真は機関庫の付近。手前に置かれている予備の線路(拡張用)が良い感じです。車庫の横に木が積まれていますが、ガレージ工事で余った廃材を拾ってきて積み上げました。これも、何かに使えそうだからで、飾りではありません。

ターンテーブルはすっぽりと雪をかぶって見えなくなってしまいました。このターンテーブル周辺は、正月早々土を運び入れ、ちょっと雰囲気を変えたのですが……。線路の向こうにいる動物はタヌキでしょうか。

赤や緑の車両は、周囲が白くなると際立ちます。レールの頭だけが見えている、本当に撮影にもってこいの条件です。

とはいえ、とにかく何か走らせてみよう、ということでレールトラックが出動しました。4WDだから雪道には強いでしょう(機関車は全輪駆動が普通)。貨車を引いて、ぐるりと一周しました。写真にはうつっていませんが、スリップを防止するため、トラックの荷台にレンガを1つ重りで載せます。もちろん、それでも半分は滑っている感じですね。

本来ならば、こうした車両の屋根にも雪がのっていなくてはいけません。貨車が車庫に入ることはありませんので。その点が、多少考証不足かと……。

後日撮ったターンテーブル周辺です。地面が下がっているので、今までは線路が半高架状になっていましたが、写真のように土を入れました。廃材の木材で不揃いに土留めをしています。寂れた感じが出したいところです。ターンテーブルのところはコンクリート基礎を想定しているわけですが、早く朽ち果てないかな、と希望。駄目なら、薄く土を載せてしまうか、とも考えています。自然ウェザリング促進法なんて、うまいものはないでしょうか。

<暖かい室内で>

もっぱら暖かい室内のGゲージで遊んでいます。こちらも工作は進まず、運転ばかり。機関庫の前に、給炭所ができました。POLAのキットの中古品。右が石炭ピット、左はクレーン。亀の子(左のグレィの機関車)とクラウス(右の緑の機関車)が並んでいます。

このところ一番凝っているのはOn(Oスケールのナロー)ですが、緑のDC92を入手。車内まで丹念に作られています。レールは16.5mm。この機関車はC型(動輪3軸)なのに、半径20cmのカーブを軽く曲がります。ロッドもあるのに、不思議ですね。このOn30は弁天ヶ丘線とゲージが一致(スケールで想定する本物のゲージが同じという意味)していて、つまり、弁天ヶ丘線のほぼ7.5分の1くらいに相当するので、これは、半径1.5mのカーブになります。そうなると、作り方しだいで、5インチのC型機関車が半径2mでいけるという計算になりますね。今まで、C型だけは無理だろう、と諦めていたのですが……。

さて、もう1枚の黄色のディーゼル機関車はHOn3(87分の1、10.5mmゲージ)で、D&RGWの25tボックス・キャブ。ずっと以前から存在は知っていて、気にはなっていたものですが、ようやく入手。プラスティックのキットを組み立てたものです。まるで、5インチの入門機みたいなプロポーションです。

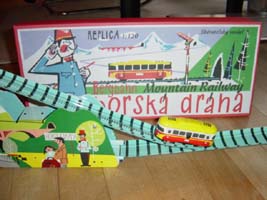

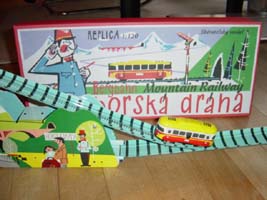

おもちゃです。名鉄バスと、名古屋の市電のセット。

もう1枚の写真はブリキのおもちゃで、復刻版です。これも有名なおもちゃで、ゼンマイでラック式で急勾配を上っていき、あとは重力を利用してスロープを下る、レールはシーソーのように切り換わって、面白い動きを何度も繰り返します。電車の形がなかなか秀逸で、デザインの参考になります。

<あるところへ鉄道視察に>

1月の初め頃、ある遊園地へ行ってきました。日本で一番有名な遊園地で、その中にあるホテルに宿泊。小説の仕事で、その遊園地の中に秘密裏に作られている某大手出版社のラウンジで、これまた有名な方と対談をしました。その遊園地の市電のポイントの写真です。おもちゃっぽい町が展開し、小さなトロリィ(10人乗りくらい)がゆらゆらと揺れながら走ります。その電車はそのまま5インチにして、一人乗りで作ってみたいと思いました。遊園地には他に、ボールドウィンの蒸気機関車が有名ですし、あと、新しい方の園内を走るアメリカ型のシティ・トラムもあって、外を走るモノレールも含めて、今回すべて乗ってきました。写真も沢山撮ってきましたが、ここには紹介できません。バックに写っているだけでクレームが付くということです。耳が丸いネズミが人気者らしいですが……。

<備品の増強>

ヨーロッパっぽい雰囲気の信号燈を入手。本物のランプです(電灯ではなく)。両側に光が出ますが、そこに色のガラス、矢印のガラスなどを填めて使うようです。

もう1枚は何でしょう、大きなパイロットランプが1つ付いたボックス。何かの表示機です。この金属ボディの角の丸みが良いのです。銘板も素敵ですね。オークションで2つで300円で購入したもの(送料の方が高かった)。

<運材車復活!>

さて、運材車が復活したというよりも、この木材をまた切り出して作った、という意味です。前回、苦労して切った丸太が、庭師さんによってゴミと間違えられて捨てられてしまったのです。枯れて倒れてしまった木をノコギリで切りました。これをデッキの上に置いておいたら、ガレージの工事をしている職人さんが、シートが風で飛ばないようにと、その重しにこれを使っていました。手近にある「いらないもの」と認識されたみたいです。またゴミだと思われて捨てられたら大変なので、こっそり隠しておきました。そういう苦労をして製作した3本の木材です。

運材車にはワークディーゼルが似合います。また、カブースも緑のこのタイプがマッチします。この編成で走らせてみると、やっぱり運材車がもう少し欲しくなりますね。デジタルの写真だったらコピィ&ペーストできますが、実物はもう1台同じものを作るのって、けっこう面倒なのです。

最初は乗用トレーラでぐるぐると運転します。それに飽きたら、木材を載せます。今度は乗らないで、低速でフリーで走らせ、それを眺めます。カメラを持っていれば、狙ったショットで待ち伏せします。かつて本物を追いかけたときの臨場感が味わえるわけです(笑)。このように上からのショットでも、森林鉄道だと「あり」なんですよね。

通り過ぎました。一編成がフレームに入る、これがナローかも。しかし、こうして見ると、これでもまだ線路が立派過ぎる気がします。もっと土に埋もれて、傾斜地の材木などに支えられたよれよれの線路が欲しいところ。そんなところは自分が乗って走るには、いささか躊躇しますけれど。

<いよいよ線路延長!(その計画やいかに)>

ガレージの建設工事が佳境。完成すれば、弁天ヶ丘線の線路延長工事がスタートします。ところが、まだその線路配置が決定していません。ずっとコンピュータの画面上で図面を描いて検討しているのですが、どうもうまく収まらない。また、つぎつぎに欲が出て、気がつくと庭中スパゲッティみたいに線路だらけになってしまいます。

日曜日に久しぶりに工事がお休みになりましたので、手持ちの線路を運び入れ、実際にそれらを並べて置いてみました。すると、図面よりも条件が良いことが判明。何が間違っていたのかわかりませんが、どこかで寸法が違うみたいです。ここはちょっと厳しいから半径4mのカーブは無理かな、と考えていたところが全然余裕で通りそうです。

基本的に本線のカーブは半径4mを守りたいのです。将来、シェイなどのギアードロコを製作するかもしれませんし(言うなぁ)。

玄関前を線路が通ります。今あるエンドレスをなるべく移動させずに、ポイントで分岐。S字カーブになるので、若干心配ですから、1mくらい直線を入れるかも。人が通るところは本格的な踏切になり、ここは路面電車のように線路を埋める計画です。いよいよ専門のコンクリートの知識が活かせます。

カーブして、そのまま、ガレージの西口の中へ。ここは上り坂になります。勾配は、ガレージを造るときから考慮されていたので、OKのはず。今ある、レンガ敷きはなくなります。

ガレージの西口は、両開きのドアが付く予定(もちろん、線路のために下に隙間がある)。高さは150cmなので、車両に乗っていれば問題ありません(この上が中2階になります)。入ってすぐのところにポイントが来る予定。

2枚目がそのポイント。本線はそのまま奥へ。手前は、ガレージに新設される駅へ延びる支線です。

そのポイント部を反対側から見たところ。右は西口から庭へ出る本線。左は駅へ。

2枚目は、ポイント部からさらに奥の本線。半径4mのカーブで、ガレージの中を通過します。柱などの位置もあらかじめ計算済み。その先は東口へ。

このカーブの部分を逆に見た写真が3枚目。足場があるためでしょうか、工場の中を走るトロッコみたいですね。とても良い雰囲気です。工場内の油にまみれた床に敷かれたレールって好きです。実は祖父の工場がそうでした。トロッコで遊んだ記憶があります。あのあたりが、今のこの趣味の原点でしょう。

これが東口。こちらは、上に制約がないので、もっと高く開けられたのですが、やはり150cmと低くしてもらいました。頭を下げないと大人は通れません。線路はここから出て、ガレージの東に出ます。

2枚目の写真は、それをガレージの2階から眺めた構図。線路の左の奥は、機関車や飛行機を制作する工場(工作室)になります。

3枚目は、東に出た線路を外から撮ったところ。敷地の境界と壁は120cm開いています。写真の奥(北)はウッドデッキの端で、ここから、北側のデッキへ線路を延ばして、いずれは母屋の北を回る線も計画しています。そのときには、この東口の外にポイントが必要になります。120cmあるから、線路を別にもう1本並べることも可能です。

現在、ストックしている線路が50mほどあるので、配置さえ決まれば、線路工事はすぐにかかれます。ただし、ポイントは現在のデルタ線を撤去するか、新しく購入するかのいずれかで、まだ決めていません。いずれにしても、2003年中には、線路の総延長が100mを超えることになります。

ガレージの中2階は書斎で、そこにある窓から弁天ヶ丘線が見下ろせます。ここから車両をラジコンでコントロールして走らせると、本当のレイアウト(あるいは箱庭)になります。ポイントとカプラを電気式にしなければいけませんけれど……。

/☆Go Back☆/