MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

新年初運転2003

A Happy New Year!

/☆Go Back☆/

2003年になりました。弁天ヶ丘線のレポートを始めて1年になります。まだ開通して1年と2カ月ほどなのですね。なんか、もう10年くらいずっとこれで遊んでいる気がしますが、不思議です。

昨年のうちに完成するはずだったガレージがまだできていません(自動車製作部を参照下さい)ので、弁天ヶ丘線の工事予定もこれにともなって遅れていますが、全然気にせず、気ままにいきたいと思います。今年は、蒸気機関車(ライブスチーム)の運転がメインの課題。そして、旋盤やフライス盤などの工作機器を新調して工作室を充実させることも予定しています。それから、弁天ヶ丘線の本を中央公論新社より出版するのも(まあ小さい目標ですが)一応達成したいと思います。

機関車や貨車の増備は今のところ計画にはなく、車両としては客車だけ製作する予定。その他は、線路の工事に明け暮れることになるでしょう。

今回のレポートは特に新しいものを製作した、というわけではありません。年末は忙しかったので、ほとんど工作はお休みだったのです(言い訳)。

<今年も相変わらず>

大晦日も1月1日も、晴天で暖かい日となりました。写真は元旦の弁天ヶ丘線です。今年の初乗りは、1号機のワークディーゼルで行いました。相変わらず快調です。音も良いです。

落ち葉が沢山線路に落ちていますが、特に掃除をしなくても走ることができます。線路から集電しているわけではありません。Gゲージなどでも、庭園鉄道をするときは(線路から集電せずに)バッテリィ式にした方が良いのでは、と考えています。それにしても、ほとんどメンテナンスなしで、いつでも走らせられるのが良いですね。もしかして基本工事が良かったのでしょうか(客観的に見て、その可能性はない)。

次に、編成を変えて2号機AB10で走りました。6両編成です。長くなると、走りはじめのガタンという衝撃が後方へ伝わって楽しいです。小さな椅子が出ていますが、これが運転トレーラにも使っている折り畳み式のもの。座るところのプラスティックが1つ折れてしまっているので、直さないといけません。

引き込み線で休んでいるワークディーゼルとタンク車。こうしてみると、色とりどりで派手ですね。全然統一感なし。運転席のドアが半分開いていますが、そこにコントロール用のコネクタが見えています。

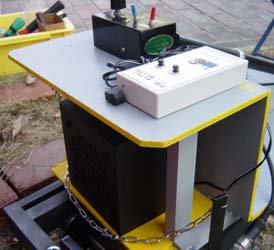

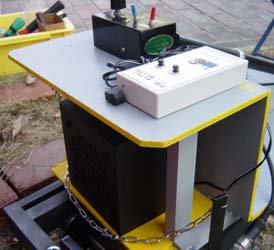

運転トレーラのテーブル部。のっている奥の黒いボックスがコントロール。手前の白いボックスは汽笛を鳴らす装置で、テーブルの下に黒いスピーカボックス(自作)を載せています。デキ3のように機関車にバッテリィを載せられない機種の場合は、このテーブルの下にバッテリィを載せて運転します。なんとなく黄色に塗ってしまいました。

2枚目の写真はAB10のトップ。自作の貧相なパンタグラフ、なんとか壊れずにもっています。銀色の塗装はあちこち剥げているかも。作って1年以上になりますからね。

<鉄道ではないですが熱気球!>

さて、突然ですが、熱気球を作って飛ばしました。これは、どちらかというと、飛行機製作部ではないか、と思いましたが、弁天ヶ丘線が観光客を呼ぶために努力している、という設定にしましょう。

海外のキットですが、単に薄い紙と型紙や絵の見本、説明書が入っているだけの質素なもので、作るのはわりと面倒。半日かけて、サインペン(ポスカ)で絵を描き、それから木工用ボンドで張り合わせました。たとえば、小学生にはちょっと作れません。けっこう難しいのです。大晦日に作って、元旦に飛行、という計画でした。

事前に室内で実験をしました。ドライヤを使って暖かい空気を送り込んだのですが、室内の気温が高いため、浮力が不足でした。それで、元旦の朝、起きるなりデッキに出て、今度はファンヒータを使って試みたところ、見事に浮き上がりました。

一応、世界で初めて飛んだ熱気球のスケールモデルです。何分の1なのかは知りませんが、大きさは150cmは優にあります。ずっと暖めていないと、すぐに降下し始めますので、手が離せません。自分で写真を撮ることができず、スバル氏を呼んでお願いしました。写真ではちょっとよくわかりませんが、細かい絵が本物のとおり(キットの指定どおり?)に入っています。

<念願のシェイ入手!>

Oスケールの小型のシェイを夢に見るほど待っていました。つい先日、少し大きいものは1台入手しましたが、バックマンからOn30(45分の1でゲージは16.5mm)の安価なものが出るという噂、本当だろうか、もし出たら絶対に欲しい、と思っていたのです。

12月28日、雑誌の「TRAIN」を買って新幹線に乗って上京。読んでいたら、天賞堂に年末バックマンのシェイが入荷すると書かれていました。東京駅から銀座に直行。ありました! ありました!

こんなに嬉しい買い物、たぶん2002年で一番だったでしょう。この大きさのシェイは、普通ならば20万円くらいするのが常識です。それが、これ3万円ちょっとなのですよ。信じられますか? ディテールもまったく手抜きがなく、動きも良いし、それにプラ製ではなく金属製なのです。いやあ、まいりました。

ショーケースには2台飾ってあったので、とりあえず、その2台を購入。店の人によると、5台入荷して、残りはその2台だったとか。模型の神様に感謝します。

煙突の形状とプリントが違うだけで、あとは同じです。後部のタンクは、石炭にしたり、薪にしたり、水槽にしたりと、3種類パーツが入っています。キャブの中もなかなか良い感じ。あと3台くらい欲しいです(笑)。今年中に、日本中に普及するものと思います。この値段なら世界中に普及するでしょうね。シェイが好きな人がどれくらいいるか、ですけれど。少なくとも、日本ではD51のようには売れないでしょう。森はD51は一度も買ったことがありませんけれど・・。

同じくバックマンのOn30の貨車。ナベトロと木製のダンプカー(?)。どちらも3両ずつでセット。むちゃくちゃ安い新製品。これもプラスティックではありません。金属製でずっしりと重い。よくできています。もちろん、傾けたり、開いたりとすべて可動。素晴らしい! とにかく、こうなったらOスケールのレイアウトを作らないといけません。うーん、やっぱりロギングだよなあ・・。今年は無理でも、来年は是非。

<備品の整備>

大きな信号機を購入しました。立派なもので、ほとんど新品ではないでしょうか。これがなんと4000円でした。電球はないので、自分で入れないといけませんが。写真は、庭の倉庫(元犬小屋)の中で、奥にOS製の乗用トレーラが置いてあります。信号がそれに比べていかに大きいかがわかると思います。

もう1枚は、踏切なんかにある標識。実際に使われていたもので、500円で購入しました。いずれ、庭のどこかに立てましょう。

飛行機のスピンナ(プロペラの中心のカバー)です。え? 鉄道と関係ない? そうかなぁ・・、そんな気も少ししますけれど、でも駅前に置くオブジェとしては良いのではないでしょうか。

デジQトレインは手動ポイントと駅が発売になって、少し拡張できるようになりました。早く電動ポイントが出てくれないと、デジタルのメリットが出ません。もうすぐ、という話ですが・・。

<HOスケール>

東京のいつも行く模型屋さんにずっと置いてあって、いつも買おうかな、と迷っていたナローの機関車です。誰かが買ったら諦めよう、と思って早1年。今回、決心がついて購入しました。HOe(87分の1、ゲージは9mm)の1C1タンクで、ポーランドの機関車で、とてもスマートなプロポーションです。韓国製でディテールはなかなか、走りも抜群です。

トロッコを引いているのは小型のディーゼル機関車。めちゃくちゃ小さく、ゲージは6mmか7mmでしょうか。モータはありません。腕のあるモデラなら今流行の小型モータで動力化するでしょう。しかし、後ろのトロッコは車輪が回りません。ただ、ディテールは一流品です。プロポーションも好ましいので、弁天ヶ丘線でも車両デザインの参考にさせてもらいます。

もう1つの貨車はクレーンが付いた無蓋車。HOeの製品。ホワイトメタル製だと思います。弁天ヶ丘線の無蓋車もオプションでこれを付けたいな、と思いました。

<Gゲージ>

前回のレポートでRhBの機関車を紹介しましたが、客車を1両増やしました。RhBといえば、昔は緑、今は赤なのですが、これは珍しいブルー、しかも雪柄です。これらの客車は照明が灯るので、暗くして走らせるとグッド。中に人形を座らせたいところです。この長い客車を引いてR60のカーブを曲がるのですからLGBは凄いです。

Gゲージのレイアウトは飽和状態で、もうストラクチャの置き場所もありません。線路にも、ほとんど機関車か貨車がのっているので動くこともままならない状態。このまえ数えてみたら、Gゲージの動力車は40両ほどありました。貨車や客車など非動力車は60両くらいで、約100両あるようです(推定)。まだ箱に入ったままのものがあるかもしれません。Gゲージが増えましたね。大きいだけに箱の置き場所も困ります。ガレージが完成したら、少し整理する予定で、いずれは、Gゲージも屋外へ展開する計画です。

<ターンテーブル周辺>

作ったばかりなので、意味もなく方向転換したくなります。重い機関車がのると、回転はスムーズにはいきません。その方がかえって安全です。機関車にブレーキがないので注意が必要です。ワークディーゼルを方向転換させているところですが、このように車体はテーブルからはみだしているため、ストッパが車体の下に隠れてしまい、明らかに設計ミスでした。レールのサイドに付ければ良かったわけです。

蒸気機関車も外に出して掃除をしました。写真では、テンダがないのでタンクのようです。配管を確認していて、1つだけわからない管があったので、本などを調べたところインジェクタでした。蒸気の圧力を利用して水を送る装置ですが、どれくらい威力があるものかわかりません。ボイラの圧力検査などをしてから火を入れる予定です。

この蒸気機関車は、ワークディーゼルよりも軽量です。したがってあまり牽引力は期待できません。おそらく運転者だけを引いて走るのがせいぜいかと。車庫の前で撮ると様になりますね。この車庫は、下に灰落としを想定して、ステンレスのパンが敷かれています。どうしてかというと、それに適したものを拾ったからですけれど。

周囲の本線をぐるぐる回って、飽きたときには、引き込み線で入れ替えなどをします。機関車は手で押しても良いし、自走させても良いですが、自走の場合はスローが利く機関車でないと無理です。連結器がケーディのように簡単に連結・解放できたら良いですけどね。そういう部品もありますが、連結器だけで何万円もしてしまうので、すべての貨車に付けるわけにもいきません。

ターンテーブルは、90度の横方向にも分岐を出す手もあるな、と考えています。そうすれば、より多くの機関車を待機させられます。

<冬景色>

夕方になりました。ライトを点灯させて走ります。夏の風景とも、秋の風景とも違います。何もしなくても、こうしてシーナリィがそれらしくなってくれる(当たり前ですが)、これが庭園鉄道の「機能」です。

弁天ヶ丘線開通以来初めての小人の乗客です。トーマが不思議な格好をしていますが、首と躰をぶるぶると振った瞬間です。一緒に乗りたかったのかも・・。

/☆Go Back☆/