MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

冬の弁天ヶ丘線

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

忙しい12月だというのに2回目のレポートです(意地になっている?)。寒くなりましたけれど、空気が澄んでいて日差しは綺麗です。天気が良くて風のない日は、作業をすると上着を脱ぎたくなるほど。暑い夏に比べれば、庭園鉄道の季節といって良いでしょう。これで、蒸気機関車がいれば言うことなしですが。しかし好きなことをしていると、あとでどっと疲れたりしますから注意が必要です。まあ、これは心地よい疲れ、ということにしておきましょうか。

上の写真は、機関車庫のすぐ横に咲いていた赤い花。椿? 薔薇じゃないし・・。植物系には滅法弱いのです。トーマの後方に弁天ヶ丘線の線路が見えています。

今回のレポートのメインは、ずばりターンテーブルの製作です。

<7両編成で走る>

貨車が2両加わりましたので、7両編成で走っています。向こうから、機関車AB10、運転手が乗るボギィ・トレーラ、乗客のためのボギィ・トレーラ、黄色い無蓋車(羊が乗っています)、緑の有蓋車、青のタンク車、最後が赤のカブース(車掌車)です。これだけ連結すると、ゴトンゴトンという音がもの凄く楽しいです。乗らずにゆっくり走らせて眺めているだけでも面白い。

その後、特に工作はしていません。レタリングもまだ。やっぱり文字がないと殺風景かな、とは思います。シールを貼っても良いのですが、歪んでいても手書き文字が味があるような気もして、踏み切れません。

タンク車は、そのうち大きな文字を書き入れることになるでしょう。有蓋車の方は、ポスタとか貼られていて、しかもそれが色あせて剥がれかかっていたりすると良い感じなのですが・・。

トイザらスで6分の1のスクータが1000円(安い!)で売っていたので買ってきました。いつもは無蓋車の荷物になっていますが、ちょっと線路脇に置いてみると、スケールが合っているのでぴったしです。

<連結器をいろいろ試しています>

連結器は、穴の開いたバーを両方から突き出して、これに蝶ネジで固定するシステムを通常は採用しています。しかし、もっとワンタッチで合理的なものはないか、と模索中。今回、写真のような金具を買ってきて、試しに取り付けてみました。1つ100円です。簡単に着脱はできますが、押して走るときとか、ブレーキがかかった場合に、ちょっと頼りないかもしれません。軽い貨車では実用レベルですが・・。

<ターンテーブルを作りました>

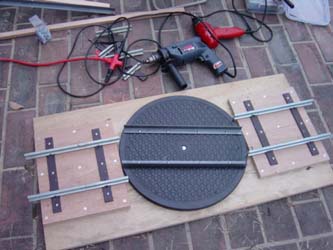

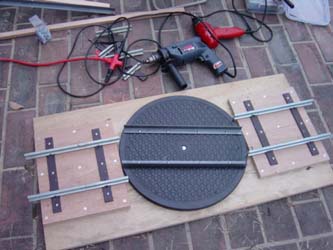

突然、ターンテーブルを作ることになりました。どこからともなく、社長命令が下った、というわけではなくて、単に、ホームセンタで900円で安売りされていた製品を利用しようと思いついただけのこと(やっぱり社長命令か)。テレビなどをのせて回転させるためのものです。プラスティック製ですが重さは150kgまでOKと仕様にありました。中央のネジを一本外して中を開けてみると、ベアリングのボールが円の溝(3トラック)に沿って転がっているだけの簡単なものです。

弁天ヶ丘線は、線路はすべて組み立て式です。そうなると、ターンテーブルも地面に固定するわけにはいかず、それ単体で独立して線路とのクリアランス(今回約1mm)を維持する構造にする必要があります。つまり、両側の線路とターンテーブルをボードに固定して、その両側で他の線路と連結するように考えました。

テーブルの直径は40cm。軽便鉄道ならではの小ささで、グッドです。写真は90cmの長さのベニアに固定し、両側を高さを揃えてベニアを重ねたところ。線路を切断するのが一番大変だったという簡単な工作で、3時間ほどで完成してしまいました。

翌日塗装をしました。ボードはグレィ。テーブルは黒。これをさっそく機関車庫前に設置してみました。地面に埋めてしまって、コンクリートっぽくした方が実感的でしょうか。

2枚目の写真でわかるように、テーブルの上のレールはL型鋼材です。また、片方だけですが、通常は回転しないようにストッパをつけました。

作っている途中で思ったのですが、180度回転してもぴったりレールが合うというのは、かなりの精度が要求されます。あまり考えずに作りましたが、偶然、どちらへ回してもぴったり合うようにできました。工作の神様に感謝しましょう。

機関車庫の前がこんなふうになりました。40cmの直径ならば、弁天ヶ丘線ではグース以外のすべての動力車が乗ります。デルタ線を回して方向転換するのが面倒なときに威力を発揮するでしょう。制作費は3000円くらいでした。

<備品の整備>

相変わらず、こつこつと備品の増強に励んでいます、いつか将来、弁天ヶ丘線で使えるときが来るだろう、という希望のもとに。

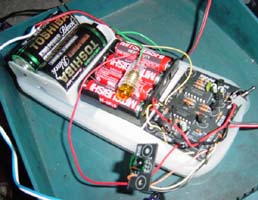

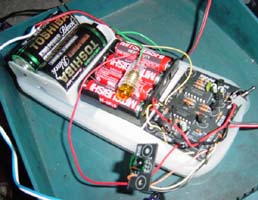

1枚目の写真は踏切警報機を自動的に鳴らすために試作した赤外線センサ。物体が光を遮るとリレーが作動するという簡単なものです。既に2セットほど製作し、将来に備えています。

2枚目は信号燈。これは比較的新しいもので、単1電池を入れたらすぐに使えます。地下鉄で使われていたもののようです。

地下鉄といえば、名古屋市交通局。黄色い電車は東山線の銘板です。

もう1つは東武だったかで使われていた非常ベル。「こんなもの何になるの?」という質問を既に受けております。

このようにいろいろ溜まっています。床に置かれているのは、東山線の黄色い電車のライトです。これは掘り出し物でした。後ろには以前に紹介したマスコンやぱたぱた表示機などが出番を待っています。

2枚目の写真は、使わない暖炉の前。この辺りにも「インテリア」とか「ディスプレィ」の皮を被った「ガラクタ」が並んでいます。ようは収納できないだけの話。タブボートの模型は蒸気エンジンで動くものです。

<HOスケール>

HOゲージの小型電機を入手。ロコの製品です。この種の小さい機関車に目がありません。

こちらはHOeのグース。杉山模型の製品です。グースの中では超大型といっても良いでしょう。もう1枚の写真に、他のグースと比べたものを。しかし、最近、HOが小さくて小さくて・・。

<Gゲージのレイテッシュ・バーン>

以前から欲しかったGゲージLGBの電気機関車、RhB(レイテッシュ・バーン)のGe4/4II。今年の夏に行ったクールで町中を走っていた機関車です。思えば、BemoのHOmで最初に買ったのもこれでした。RhBの中では一番好きです。これは、サウンドがとても凄くて、パンタグラフの上げ下げもするし、そのときの音も出るという究極のモデル。運転席でランプが光りますし、走らせると、もううっとりです。

夜の方がライトが光って良いですね(だいたい毎日夜しか遊ぶ時間はないし)。機関車の他に客車1両、それにオープンのトロッコ客車が2両入ったセットです。なんか、人間じゃない乗客が沢山乗っていますね。

<グースの小編成>

今日も暖かい休日です。久しぶりにグースが登場しました。牽引しているのは無蓋車と有蓋車。1枚目の写真は、奥に出来上がったばかりのターンテーブルが見えます。2枚目はローアングルで。グースはこのアングルが似合います。

前回のレポートはデキ3が左回りで一周しましたので、今回は逆に右回りで行ってみましょう。

枯れ葉が沢山落ちています。グースの先輪は押されているので脱線しやすいため、カーブはゆっくりと進みます。線路の不具合を身をもって試す、メンテナンスの仕事がグースの役目で、黄色いランプはその証です。

サイドのローアングル。フェンダの上にバケツがのっているのがわかるでしょうか。カーブの勾配をゆっくりと上っていきます。駆動軸が1軸なので、運転手が乗っていないとスリップすることがあります。軽量なのでしかたがありません。

高架に入りました。ホイルベースが長いのでカーブには強くありません。きいきいとスリップ音を鳴らして通過します。そういえば、ベルニナ線もきいきい鳴りっぱなしだったなあ・・。

トラス鉄橋を渡っているところ。有蓋車の窓はガラスがありませんから、この季節は寒いことでしょう。

同じく前方から。がたんがたんという鉄橋の音が聞こえてきそうです(実際にそれらしい音がします)。もっと谷が深いと良いのですが、高いと乗る方は恐いです。

向こうに機関車庫が見えます。後ろの青いのは、倉庫にシートがかかっているため(ガレージ工事のための詰所となっています)。橋の手前の台は、線路を渡るための踏み台です。