MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

念願の貨車増強

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

11月の後半は暖かかったですね。初秋の寒さに比べたら春のようでした。庭園鉄道・弁天ヶ丘線のすぐ横で、ガレージの基礎工事が進んでいます(え、進んでいるようには見えない?)。土日も職人さんたちが来て作業をすることが多いのですが、晴れている土日はきっちり鉄道は運行します。このまえは工務店の社長も乗せてほしいと言ってこられて乗客になりました。

上の写真は、基礎のコンクリートを打ったあとの様子。あの平面の上に線路を敷くことになります。鉄道の車庫や車両工場になるわけです。早く引き込みたいものですね。最近はすっかり3人乗りが定着。5両編成で走ることが多くなりました。もっと長い編成もやってみたいです。今回は、まえまえから計画のあった貨車の製作を中心にレポートしましょう。

<有蓋車の製作>

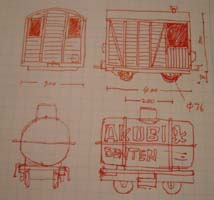

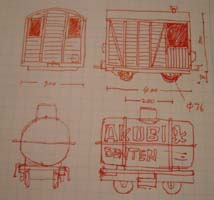

最初に設計ありき。これが設計図です。毎度のことですが、落書きに近いものですね。サインペンでさらさらと書くだけ。しかもこのとおりには、どうせできないのです。全体のバランスというか、プロポーションを確認するだけの意味しかありません。絵にあるように、有蓋車(窓があるので、人も乗れる)と、タンク車を計画しました。

有蓋車は、いつもどおり2ミリ厚のボール紙が主材料です。しかし、今回は外側に角材を貼り付け、これが補強も兼ねています。かなり沢山角材が必要でした。60センチの長さのものを20本くらい使ったかと思います。ボール紙もA2くらいの大きさのものを4枚は使いました。これらの材料費が3000円くらいかかったでしょう。

ボール紙に角材を貼り付け、さらにその間に、帯状に切った0.5ミリ厚の工作ケント紙を貼っていきます。木を張った感じを出すためで、過去の2両(カブースと無蓋車)と同じ手法です。しかし、手慣れてきたというか、やはり3両目ということで迷わず工作が進みました。屋根は丸く癖をつけた1ミリのボール紙です。接着剤は買いだめしているセメダインCで、大きいチューブのやつが軽く3つなくなりました。

これ、キットにして売り出したら3万円くらいで売れないかなあ、などと考えながら(でも、3万円じゃあ、キットのパーツを作る方が面倒かも)作りましたが、たとえ自分のためでも同じものを2つ作るなんて退屈でできないでしょう。

下回りはこんなふうです。モデルニクスの車輪、車軸、軸受けセットを使っています。1両分で16000円のパーツです。連結部の金具も付属しています。あとは、ホームセンタで買ってきた10ミリのベニアに、30ミリくらいの角材を2本貼り付け、ボルトで軸受けを取り付けるだけ。その角材の外側に、ボール紙や角材で作ったそれらしいパーツを接着して出来上がり。

<保線作業>

落ち葉が線路を隠すほど散っています。草刈りはしなくて良くなりましたが、この時期は落ち葉の掃除をしないと運行できません。落ち葉を蹴散らすロータリィ車を作って走らせればなんとかなるでしょうか。それくらいならできそうな気もしますね。トーマがあちこちチェックをして、不審なものがあると教えてくれますが、たいていはどうでも良いものばかり見つけます。

猫も来ますし、鳥もいろいろいます。リスもいます。そういう環境なのです。

<タンク車の製作>

有蓋車が一段落したので、もう1両の方に。こちらはタンク車です。タンクの部分を紙を丸めて作ったら、単部の処理に大変な労力がかかります。何か適当なものはないか、ということでホームセンタで買ってきたのが、植木鉢。前回のレポートにも似たものがありましたが、同じくプランタです。こちらは完全な植木鉢。これを2つくっつけたら、ちょうどワイン樽みたいに見えます。中央は接着し、両端はボール紙でそれらしく作りました。それから、中央の上部に、ケーキの容器をくっつけました。透明ですが、色を塗ればそれらしく見えるでしょう。鉢植えは1つ400円でしたので、これは800円という材料費。

下回りは、少し小振りに作ってあります。角材が主材料で、ダミィの軸受けはボール紙です。

<下塗りをして灰色でまず楽しむ>

週末はデッキで吹き付け塗装をしました。台車部はどちらもつや消しの黒。上部はまずグレィに塗ってサーフェイサとしました。この状態で乾燥させて、一度軽くサンディングします。それから、仕上げの色を塗る、という手順になります。

しかし、このグレィの状態で一度試運転です。試運転といっても無動力車ですから、転がすだけですけれど。

サイズとしては、幅が30センチ、長さが40センチ、ホイールベースは20センチです。今のところ、何かを入れるつもりはありませんが、予備バッテリィを搭載することは可能です。また、サウンド装置をこれに入れる手もありますね。

タンク車もそれらしくなってきました。梯子を付けてみました。ハッチやパイプなど細かいパーツも取り付けました。コックを作りたいので、ハンドルに見えるものを探してるところです。こちらは、幅が23センチ、長さは36センチくらいしかありません。タンクは一体なので、もう中に何かを入れることは無理です。このタンクは置いてあるだけで、台車に接着されていません。

これは、弁天ヶ丘線のすべての貨車に共通です。上回りと下回りを簡単に外せます(持ち上げるだけ)。既に4両ありますから、これからは、上部だけを作って、下回りは流用する方針なのです。一度にそんなに沢山は必要ありませんので。

<寒いから室内で>

12月に入って、急に寒くなりました。ということで、とにかく無理をしないのが弁天ヶ丘線のポリシィです。室内で、キットを組み立てました。懐かしいキットで、売り出されていた頃は高くて買えなかったのですが、ノスタルジィでオークションで入手。作らずに箱入りにしておけばプレミアものですが、そういった趣味はまったくないので、すぐに作ってしまいます。25分の1スケールのボールドウィン0-4-2。パーツはほとんど金属製です。ディスプレイモデルなので走りません。ゲージは35mmの模様(少なくとも45mmではない)。プロポーションはなかなか。

ZゲージもNゲージもやらないので、HOゲージが最小スケールになります。左の写真は最近メールで予約して購入したブラワの製品。どうやって注文したかというと「スイスの機関車で、クロコダイルの前3分の1くらいのB型電機」と書きました。固有名詞を覚えないからこういうことになります。ロッドがあって良い感じ。昔は赤い(茶色?)のがあったような記憶です。

もう1枚は1Cのタンクで昔ながらのモデル。これは、キットの改造でしょうか、ちょっと不明。カウキャッチャや煙突の形やベルなど、アメリカ型です。わりとバランス良くまとまった小さい機関車。

<備品増強こつこつ>

1枚目はプレイモビルの家。最近購入したもの。本当は倉庫の奥に眠っているのですが(取り出せません)、それとは色が違います。Gゲージのレイアウトに馴染みます。2枚目は貨車の後尾に置くライトだと思います。バッテリィ式。オークションで2000円で購入。いずれ点灯するようにしましょう。3枚目は信号機の本物。プラスティック製でとても軽いのですが、直径は40センチほどあって大きいです。「↑」マークで色は黄色かな。ガレージの中へ線路を引き込むときには、こういった信号機が必要になるでしょう。そのために備蓄しているのです(と言い張る)。

<週末が晴れたら吹き付け塗装>

寒いですが、塗装をすることに。タンクはブルーに吹き付けました。つるつるです。上部のケーキの容器で作った部分が塗装がのりにくいので、心配です。しかし、剥がれたら剥がれたで、それを直すのも本物っぽいから良いのです。

梯子の部分は、グレィに塗ってから軽くサンディングして、くたびれた感じを出しました。サイドのパイプの根本のところに丸いハンドルが付きました。プラモデルの余剰パーツで適当なものを探して接着。あとは、何かマークかレタリングを入れると引き締まりますが、いつのことになるかわかりませんので、ひとまず完成ということにしておきましょう。

この時期は日差しが綺麗です。空気が澄んでいるからでしょうか。写真を撮るには絶好なのですが、それは庭園鉄道とは関係がありません。機関車庫の横の線路はまだ使われていません。大掛かりな土木工事を始めるには一大決心が必要です。

玄関でまどろむトーマ。向こうに見える5インチのサドルタンクもはやくレールにのせてやりたいものです。

さて、有蓋車の方は、ちょっと凝った塗装をしました。古びた感じが出るように、ウェザリングをしています。でも、写真だと全然わかりませんね。サイドは緑、下は黒、屋根はグレィです。サンドペーパを使ってわざと塗装を剥がしたり、雨だれなどを薄めた灰色や白で表現して、汚してみました。まあまあかな、と思います。これも、あとはレタリングですね。

部屋の中はぽかぽかです。写真は撮っていませんが、最近お客さんが多く、弁天ヶ丘線は既に記念乗車券を十枚以上発行しました。一応繁盛しています。

/☆Go Back☆/