MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

毎晩こつこつ工作の日々

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

弁天ヶ丘線はまだ運休中ですが、秋の開業に向けて、毎晩こつこつと地道な車両工作を続けています。だいたい1日に長くても1時間くらいですので、本当に亀か牛のように進みが遅いのですが、これが毎日休みなく、となるとけっこう1週間で進んでいるのです。どれくらい進むかというと、1日の7倍くらい進みます。

上の写真は、ホビィ・ルームで制作中の電気機関車デキ3のボディです。このようにGゲージの線路の上にのっていたりするため、これを忘れてGゲージの機関車を運転したりすると、電気がショートしたり、あるいは衝突事故が起きたりします。危ないですね。足の踏み場もありません。トーマがときどき通っているはずですが、どこをどう通っているのか不思議です。

今回全体的に写真が暗いかも(笑)。

<デキ3はディテール工作中>

このような環境で製作が進んでおります。必要なものにはすぐに手が届くという、集中管理方式といいますか、極めて合理的な理路整然とした配置であります。単に散らかっているだけに見えるかもしれませんが、そのとおりです。

ディテールというのは、つまり細かい「飾り」のことでして、ようは「走り」や「構造」には関係のない部分。だから、特に無くても良いものだから、気楽に工作できるといえます。でも、これがまた模型工作の醍醐味だったりするわけで、実物の写真を何度も見たりして検討しつつ、ああでもないこうでもないと考えながら作りますけれど、どっちかっていうと、そのパーツの形や位置の理由を考えることで、納得しながら作るのが良いと思います。

これは、ボンネット上にあるハッチのフレーム部分を作っているところ。8つの板材を切り出し、それをハンダ付けで組合せ、1mmの小さなリベットを打ち、蝶番もそれらしく作りました。これをカーブを合わせて、ボンネットに置いたところが2枚目の写真です。実物はこの部分が開くようになっているのだと思いますが、強度上のこともあって、今回は開けられません(つまり飾り)。このハッチのパーツは1週間かかりました。

窓の間にあるステップ(取っ手かも)なども、板材を曲げて作ったパーツです。これ1つを作るのがだいたい1時間くらいの工作。この他にも沢山のディテール・パーツを取り付けましたけれど、あまり目立たないものが多く、遠目には進展しているようには見えないのです。何でもそうですが、完成に近づくほど、作っている本人にしか差がわからなくなります。

<スイスとイタリアで買った本>

スイスではロートホルン鉄道の歴史を紹介した写真集を購入しました。RhBに関しては日本でも数冊既に写真集を買って持っていましたので、向こうでは買わず。日本で買うと1.5倍〜2倍くらいの値段かな、と思います。さて、ロートホルンの前傾した機関車ですが、この写真だとちゃんと煙突付近から煙を出しています。実際には、煙はキャブの後ろから出ていました。客車から遠ざけるように配管されているようです。切り換えられるのでしょう。

2枚目の写真はミラノの書店で購入したナローの雑誌「LOCO revue」です。1冊500円くらい。これ、存在を知らなかったので、手に取ってびっくり。今回の旅行で買ったおみやげの中ではピカイチです。1冊買って、ホテルで読んで(といっても英語じゃないので見ているだけですが)、慌てて次の日同じ書店へ行ってバックナンバを探しました。運良く発見してもう1冊買えました。これはちょっと凄い内容で感動ものです。

「LOCO revue」の中を一部ご紹介。これはOスケールだと思いますが、ナローのジオラマの記事。フリーランス(スケールモデルではなく自由なオリジナルの作品)ですが、この世界観は秀逸。実物のスケールダウンではない、こういった味のあるオリジナルのモデルを作れるようになりたいものです。

こちらも同じ「LOCO revue」の記事から。Gゲージの庭園鉄道ですが、おじさんが建物を造っているところ。のどかで良いですね。外国の雑誌は、庭園鉄道オンリィ、ライブスチームオンリィ、ナローオンリィというように、専門化、個別化しているものが沢山ありますね。日本ではまだそういった特化した模型雑誌は出ていません。

<ワークディーゼルもディテールアップ>

デキ3ばかり作っていると、たまに浮気がしたくなります。実は悪い癖なのですが、ほとんどの模型を完全に最後まで作らない。完成させない、という主義があるみたいで、よくよく考えると、今一歩のところで最後の部品を付けない傾向にあります。2年もまえに作った1号機のワークディーゼルの場合は、カウルの中のエンジンのディテールがまだ取り付けられていませんでした(部品が遅れて届いたことも原因ですが)。今回2日(正味3時間)ほどかけて、ここを取り付けました。1枚目の写真は、FRPのエンジン(ダミィ)カバーを外したところ。下にモータが見えます。この機関車は、このエンジン部に、電圧を変えるためのリレーを沢山装備しています。その基板が縦に収まっているのです。コントローラでスピードを変えると、ここのリレーがかちゃかちゃと切り換わります。

2枚目が外したエンジンカバーにパーツを取り付けたところ。目立ちませんが、上下のフランジ(下がホワイトメタル製、と上はアクリル製でした)と、6本ある噴射ノズル、それから、コンプレッサでしょうか、それとも燃料ポンプかな、これらをネジで取り付けてから、再塗装。アルミ色とガンメタリックで適当に汚して塗りました。

これがボンネットに収まったところ。今にもブルブルンと始動しそうな感じです。こうして覗くとフロントのグリルが格好良いですね。このグリルのところには抵抗器が並んでいて、実際にそれを空冷しています。たまにこうして改良するとまた走らせたくなります。

<大好きなボールドウィンも>

ちょっと休憩です。1枚目は最近購入したOnのボールドウィン。有名な木曽森林の機関車で、煙突の形からわかりますが中期型です。キャブの後方に薪を山のように積んでいます。この機関車が子供のときから大好きで、キットで作ったこともありますし、HOeで4台ほど持っています。この機関車のライブスチームがあったら絶対にほしい(弁天ヶ丘線に入線させます)けれど、このキャブ後方の形状では運転ができないでしょうね。

2枚目は銚子電鉄のデキ3ですが、HOの黒いバージョンの方がつい最近発売になったワールド工芸のもの。キットで13000円という廉価版です。なかなか軽やかに走りました。さきほどのボンネットのハッチが、いずれもエッチングで表現されています。子供の頃はHOゲージのデキ3にはモータが収まりませんでしたね。

Gゲージではカラフルな亀の子が入線しました。とてもおもちゃっぽい。後ろの2両の貨車とセットです。黄色のワゴンに乗っているカマボコ型の箱に、マジックの小道具が5種類入っていました。これがなかなか面白かったです。パーティセットということでしょうか。こういった「遊び心」は日本ももっと学んでほしいところ。

もう1枚はOmのベルリナ線です。OスケールですからHOの倍のサイズなんですが、値段はベモのHOmほぼ同じ。こいつは、レールが鉄で作られていて、機関車は磁石で鉄に吸い付いて走ります。そうやってラック式みたいに急勾配を登らせようというアイデア。機関車3両と客車・貨車7両を持っていますが、レール幅は22mmで互換性がありません。製造メーカがロコに移りましたが、もう生産は中止されているかもしれません。

<備品の増強>

弁天ヶ丘線の全線開通の日を目指して日夜、備品増強に励んでいますが、どんどん家族からの風当たりも強くなっていまして、防風林が必要な状況です。最近入手したものを2,3ご紹介しましょう。

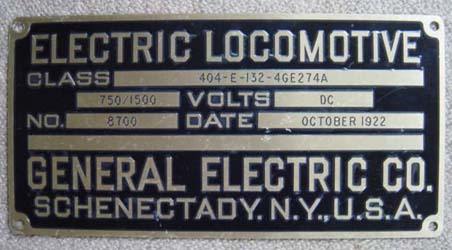

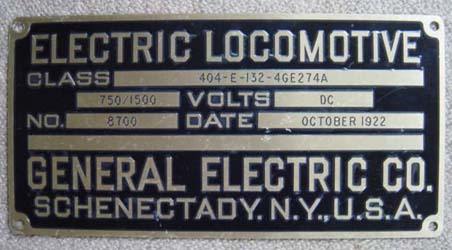

1枚目は北海道の鉄道で使われていたもので、気象警戒掲示板というのでしょうか。真ん中の黒いところに文字を書いて掲げておくための板ですね。直径30cmくらいの鉄板で重いです。2枚目は、また買ってしまいました、非常ボタンです。照明付きで、ボタンのタッチもなかなか素敵でした。そのうち本物も押したくなると困ります。3枚目は機関車のプレートのレプリカです。いろいろな機械に、この銘板が貼ってありますよね。大きさは横30cmくらい。模型で作ると横5cmくらいで、エッチングになるのでしょうか。どっちにしても、壁に飾るくらいしか役には立ちません。

<デキ3のディテールアップ続く>

さあ、だいぶできあがってきました。部品を付けたり外したりしながら進んでいます(ちょっと作ると、すぐにパーツを付けて眺めたくなるから)。鉄板なのでたちまち錆びてしまいますから、ときどき錆止めやプラカラーなどを塗りながら工作をしています。1枚目の写真ではちょっと青っぽいグレィになっていますね。これは屋根の下の周囲や、ボンネットとキャブの境にL型鋼材を取り付けたあとの様子。このL型鋼材を曲げたり、Lの角度を叩いて変えるのに、大変苦労しました。できあがってしまうと、苦労のあとはまったく見えません。

2枚目の写真は連結器の付近。解放テコを取り付けたところ。3mm径の針金を曲げて作りましたが、先端に、東急ハンズで見つけたアクセサリィ用金具を接着しました。本当はここから鎖で連結器につながります。この辺りは、前回のレポートに実物の写真がありましたので比較して下さい。後ろの手摺りが赤くなっているのは錆止め塗料です。

ピントが甘いですが、ドロップ製のパーツ。上の4つがボンネットにあるハッチ。これはハンダ付けを諦め、接着剤で付けることにしました。下はヘッドライトの反射板とレンズフレーム。レンズは本物のガラスが入る予定です。これらをヘッドライトに装着した写真が2枚目。もちろん豆電球が入って実際にも点灯するようにします。

下から見た写真がなかったので、裏側から台車の塗装中のショットを。できてしまうと、(重いですから)こうして下から見ることは滅多にありません。2軸とも中央部でチェーンで駆動しています。台車の板バネはダミィで、実際には、車輪の内側のベアリングがゴムで支持されています。

下回りは完成しているので、既に塗装に入っています。車輪は裏側全面と、表側の凹んでいる部分を黒っぽく塗装。2枚目は台車の塗装具合をアップで見ているものです。メタリック系のグレィを一度塗り、その上にガンメタルを重ね、べったりとした質感を表現したつもり。この辺りは、吹き付け塗装よりも筆塗りの方が良い感じになります。ちょっと思いましたが、HOなどではウェザリング(風雨にさらされて汚れた感じに塗装すること)を利かせた車両が多いのに、ライブの大きさになると、機関車がやけに綺麗になりますね。きっと、実際に錆びたり汚れたりするから、それ(天然ウェザリング?)を待っているのでしょうね。

しかし、5インチの車両を作り始めて以来、塗料がもの凄く消費されます。機関車を1台作ろうと思うと、塗料だけで5000円くらいかかるんじゃないでしょうか。やっぱり大きいから。プラカラーなんか、同じ色を2つも3つも買う癖がついてしまいました。上回りのボディもサーフェイサを吹いたところまでは進んでいますので、次のレポートでは完成した姿をご覧に入れることができるかも。しかし、まだライトや配線、あるいはマーキングなどが残っていますね。

関係ありませんが、写真は昔から欲しくて探していたCOXのエンジンカー。ようやく手に入れることができました。これ、飛行機のUコンのように、糸をつけてぐるぐる周回させて走らせるおもちゃです。形が素晴らしいですよね。

ガレージの着工が遅れているのですが、それよりもまえに北のデッキを全面改修することにしました。例のプールもついに撤去します。デッキ上のNorthern Deck Short Lineは一時的に撤去。今度の改修で少しデッキの幅を広げて、将来は本線がこちらへ乗り入れて接続するように計画をしています。さあ、まだまだ弁天ヶ丘線はこれからなのです。

/☆Go Back☆/