MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

弁天ヶ丘線の車両工場奮闘

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

弁天ヶ丘線は現在運休中ですが、毎晩、工場だけは遅くまで照明が灯り、ぎいぎい、かんかん、ぎこぎこと音が聞こえてきます。トーマもなかなか眠れません。前回のレポートでちょっとご紹介した銚子電鉄デキ3を作っているからです。なんだかんだといっても、目の前に 図面と材料があれば作ってしまう。「そこにキットがあるからだ」という感じ。睡眠時間を削って作ってしまうのですね。いやはや、趣味って健康に悪いなあ。

<弁天ヶ丘線の夏は、雑草の夏。>

一昨日が梅雨明けだったようですが、先週は台風も来ましたし、弁天ヶ丘線はご覧のとおり、もうほとんど線路が見えません。雑草というのは、いったい本人は何のために伸びているのかな、何をしようとしているのかな、とときどき不思議に思いますが、まあ、向こうから見たら、人間がそう見えるかもしれません。

台風の風でも、ポイント指示器は倒れませんでした。重いですからねぇ。実は、これでも6月に2回も雑草を切ったのですが、もう諦めました。線路のバラストの部分にセメントを流してやれば、アルカリ性で線路の部分だけは雑草から免れるかもしれませんが、そうすると、今度は路線の変更が難しくなります。まだまだ、路線をいろいろ変えたいのです。

一年中赤い紅葉もやや茶色の感じ。樹は生い茂っています。こうした緑の中にあると映える色というのもありますね。遠くから見ていると綺麗なのですけれど、実際には虫が沢山います。蚊も蜂も多い。やはり夏場はなかなか外では遊べません。と言いつつ、スバル氏と子供たちはバトミントンをしていますが(元気だなあ)。

<車両工場>

さて、工作は2箇所で行っています。ドリル(ボール盤)は書斎の窓際に設置されています。手前に愛用のバイスが2つ。ボール盤の台の上には、これまた大切なデジタル・ノギスがのっていますね。デジタル・ノギスはもの凄い便利。これがなくては工作は始まりません。今回途中で電池が切れて、ミニモータ・トレインを分解してボタン電池を取り出したくらい。ボール盤は1万円程度の安物で、これでは小さいと感じることが多いです。もっと大きなものが欲しいですが、フライス盤を買えばいらなくなるでしょうか。

製作のもう1箇所はホビィ・ルームの入口付近。Gゲージの線路の上にものをのせて作業をしています。机はありません。下は絨毯。左の方では黄色の貨物車が工具入れになっているのがわかります。中央奥の黒い扇風機は骨董品屋で買ったもの。森家の扇風機はすべて30年以上まえの代物ですが、ちゃんと静かに回ります。

本当はもう1箇所、作業場があります。それは玄関。金ノコで材料を切ったり、ヤスリで削るのは玄関です。削り粉が落ちるからです。もちろん毎晩寝るまえに掃除機で吸い取っています。工作室が完成したら、こういったこともしなくて良くなるでしょう。

<デキ3の組み立て>

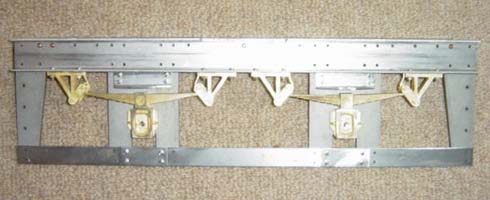

車輪と車軸です。これだけのパーツを軸に通して組み立てます。中央の歯車はチェーン用。軸との回転を止めるストッパは自分で角棒から切り出して作ります。

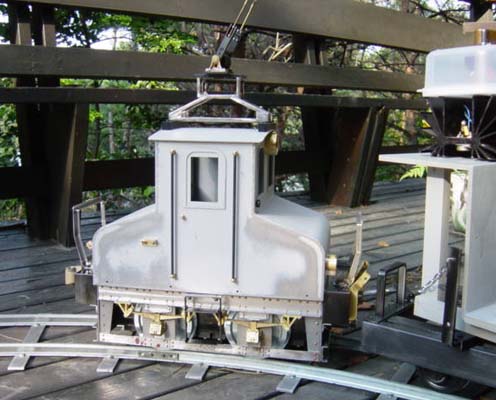

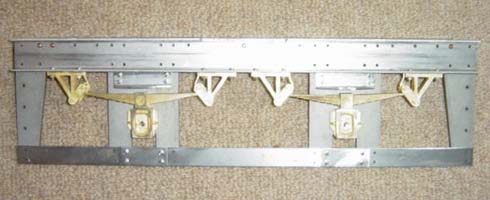

台車側面フレーム。上下のバーは鋼材から切り出し、穴を沢山開けて作ったもの。軸受けやサスペンションなどはロスト(鋳物みたいなもの)部品です。これらの組み立てにはリベットを多様しています。今回はリベットは金槌で打ち付けました。リベットを打つ工具を探したのですが、どこにも売っていなかったからです。

下回りの動力部が完成しました。チェーンで2段減速します。今回、チェーンを切るのに苦労しましたね。右の写真は、12Vのバッテリィでモータの慣らし運転をしているところ。このときは、3号機グースで使っているコントローラ(チョッパ式、モデルニクス製)を使いました。車輪を浮かせるためにタウンページの上にのっています。

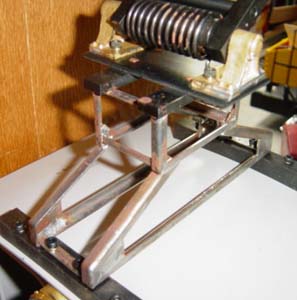

キットといっても、板材、棒材が入っていて、それを図面を見ながら、切り出し、所定の形に曲げたり削ったりして、成型しなければなりません。左は手摺部分をL型鋼材から製作している途中。図面は原寸大なので、これに当てて確かめることができます。

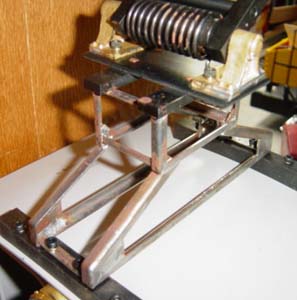

右の写真は屋根の上のブリューゲルの台(やぐら)です。これを作るのはけっこう大変でした。3日くらいかかったかな。組み立てはハンダ付けなので、強度的にはあまり強くありません。

<デキ3、形になりました>

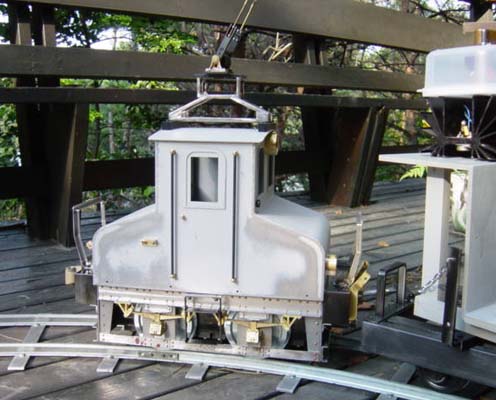

タウンページの上にのせて作っているのですが、パーツが付くごとに重くなり、だんだん動かしにくくなってきました。完成重量は40kgとあります。今は写真のようにドア・ストッパの代わりになっています。

ボディがのると、俄然可愛らしくなってきます。ヘッドライトやテールライトはロスト製で、素晴らしい出来です。まだ電球やガラスのレンズが入っていません。これらは塗装のあとになるでしょう。ディテール・パーツはまだまだありますが、だいたいのフォルムはこんな感じですね。さすがにドイツ製の機関車だけあって、本当にフォルムが良いです。ちなみに、実物のデキ3は日本最小の電気機関車とか。

ちょっと大きさを比較してみましょう。同じデキ3を別のスケールで持っているので並べてみました。一番左がOjゲージ(45分の1)、真ん中がHOmゲージ(87分の1)、右の黒いのがNゲージ(150分の1)。それぞれ、レールの幅は、24mm、12mm、9mmです。Nゲージだけボディの色が黒いですが、この塗装が現在のデキ3の塗装です。よく知りませんが、クリームとピンクのものは昔の塗装らしいです。

さて、この3つのデキ3を今回制作中のものの前に置いてみたのが、右の写真です。5インチゲージで8.4分の1ですから、HOゲージのおよそ10倍の大きさになります。もし、本物のデキ3の近くに、この5インチの機関車を置いたら、やっぱり、これくらいの比率になるはずです。

これは、Gゲージの機関車と比較した写真。Gゲージの3倍くらいになります。手前の凸型電気は、森が最初に買ったGゲージ機関車で、記念すべきもの。24歳のときで、場所はシカゴのデパートでした。確か250ドルでしたね(当時は1ドル200円以上)。それでも、日本で買うよりずっと安かったのです。最近は国内でももっと安く買えるようになりましたね。

さて、右の写真は、今回購入したキットの組み立て見本。塗装は黒です。問い合わせの手紙を送ったら、この写真が届きました。

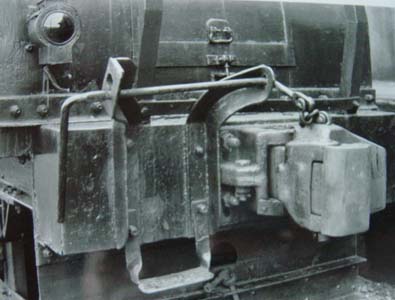

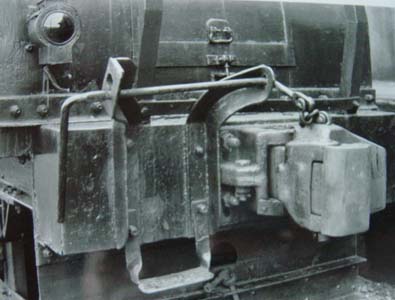

こちら、キットに付属していた実物のデキ3の写真です。左の写真は連結器や解放テコの部分です。このように、ディテールを見るためにアップのものも何枚かあって、この点も親切なキットだと思います。現在はこの黒一色の塗装しか見ることはできません。ただ、森はできたら2色塗装で作りたいと考えています。さあ、いつ完成するでしょうか。

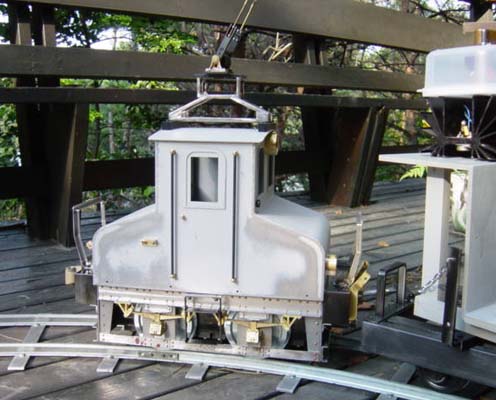

<他鉄道からの報告>

さて、3回ほどまえのレポートでご紹介したI川さんの庭園鉄道から、写真が届いています。あまり大きくご紹介すると、ご本人が将来作られるHPのネタばれになりますので、小さめにして掲載しました。お風呂のマットを線路の下に引くという工夫をされています。また、3枚目の写真では屋内(2階だそうです)の廊下を往復するショートライン。

ええ、このように小型車両で急カーブ(I川氏の鉄道は半径2m)で、しかも電気機関車ならば、室内での開業も可能です。半径1mのカーブが曲がれるわけですから、2m四方ほどあればOK。4畳半でも可能なのです。値段的にも、HOゲージやGゲージとあまり変わりはありません。違うのは、自分が乗れるという1点です。いかがですか? こういった簡単で手軽なという意味の文字通りの軽便鉄道なのです。ライブスチームはちょっと大変だなあ、という貴方にぴったり!(何故か営業モードでした)

<備品の増強>

圧力計です。まえからインテリアの飾りとして欲しかったのですが、今回オークションで安く手に入れることができました。3つありますが、ばらばらにして、壁に直接木ネジで固定したいところ。でも、10月にガレージ&工作室ができたら、そちらに飾りたいので、今少しの辛抱です。

もう1枚は12Vのコントローラ。5インチの機関車用に自作されたものです。これもオークションで安価に入手。もの凄くグッドタイミングです。ちょっと柄が大きいので、シャーシを作り替えて、デキ3の運転用にしたいと思います。既に試験運転は完了。とても調子が良いです。パワートランジスタがヒートシンク(放熱板)に付いているのですが、その放熱板がまたでかい。配線図と予備部品もオマケにもらえたので、同じものがもう1台作れます。

さて、これも以前に紹介したパタパタ回転する表示機。写真のものは、モータを付けて、スイッチを付けて、実際に回せるようにしたものです。このパーツや配線図もネットオークションで入手しました。世の中、不思議に同じ趣味の人がいるものです。スーパで200円で買ってきたタッパに組み込みました。好きなところで自動的に止まります。これで将来作る駅に使えます。

もう1枚はGゲージのレイアウト。最近買ってきて飲んだヨーグルトが、ちょうどミルク缶の形に似ていたので、綺麗に洗って貨車に乗せました。トッポジージョがオーバスケールですが……。

<デキ3on the deck>

日曜日はホームセンタに出かけて、また250円のタッパを買ってきました。コントロール・ボックスを作って、さっそく試運転です。場所は弁天ヶ丘線のデッキ新線(名前が毎回違う?)。ここはカーブが半径1mですから、ここで人間1名を引っ張ることができれば、本線なら4,5人は大丈夫でしょう。

さて、デキ3は小さいのに重いのです。ホビィ・ルームの製作工場から、デッキまでの距離は約8mほど。この間、廊下とリビングを通りますが、とても一人では運べませんでした。行きは台車を使ってごろごろと運んだのですが、途中で機関車が転がって落ちそうになり、慌てて止めたら、手摺(機関車の手摺です)を破損するなど大失敗。これはのちほど修復しましたが、結局、帰りは長男S氏に頼んで、2人で運びました。駄目ですね、他人を頼らないとできないようではいけません。なんとか考えましょう。

試験運転は大成功。非常に音が静かでした。これは、おそらく、サスペンションの影響でしょう。また、トランジスタ・コントロールのせいもあります。チョッパ式だときーんと高周波音がしますが、それがないからです。左の写真を見てもらうと、機関車の前に手摺りが付いているのがわかります。これを作るのに、土日2日間かかったのです(それが破損したので泣く泣く直しましたが)。

2枚目は運転席からのショット。タッパで作ったコントロール・ボックスがノスタルジィですね。子供の頃は、ラジオもアンプもトランシーバも全部タッパの容器で作っていて、その当時はアルミ・シャーシに憧れたものですが、今回、上で紹介したパタパタ表示機をタッパで作ったので、その勢いで製作しました。タッパは透明だから位置決めなどが楽なのです。工作も簡単。ただ、ひび割れがどうしても避けられません。左の写真でわかりますが、タッパの下に黒いヒートシンクがあります。これに3つのトランジスタが付いていて、こんな大きな放熱板が必要なのかな、と思っていたら、意外に暖かくなっていましたね。この回路は60Aまでいけるそうです。

なにはともあれ、約1カ月でここまでこぎつけました。異例の速さ。あと、ディテールに1カ月。そしてそのあと、塗装があります。まだ2カ月はかかるでしょう。

最近、庭園鉄道に乗れないトーマです。流行の鼻デカ犬みたいに撮ろうと思いましたが、レンズの都合と、本人が嫌がるので接近はこれくらいまででした。

さて、来月はスイスのベルニナ線に乗ってきます。帰ってきたら、やっぱり機関車製作部でレポートしなくちゃでしょう。

/☆Go Back☆/