MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

弁天ヶ丘線の夏期休暇

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

しばらくお休みと見せかけて、フェイント攻撃でした。6月であります。実は5月はめちゃくちゃ忙しかったのですが、なんとか乗り越えることができました。暑くなってきましたね。でも、当地は山の上、風が涼しく、朝夕はTシャツ1枚では肌寒いくらいの気候です。ちょっとした避暑地並みかもしれません。上の写真はデッキで物思いに耽るトーマ。向こう側に見える線路は、127mm(5インチ)と、35mm(Oゲージ)です。

弁天ヶ丘線の工事は、土木方面も、車両方面も予定どおり進んでいません。今回のレポートは、新しいデジカメを買ったので、それを試してみたい、という動機で作られたものです。自動車製作部内のガレージ製作部で報告されているとおり、数ヶ月後にガレージ建設が控えています。このため、工作関係のすべてが、「それが済んだら」という感じで何も手がつきません。一方では、「ガレージに入れよう、ガレージに飾ろう」とガラクタを集めてしまいます。ただ今、書斎兼工作室は非常に散らかっています。

<夏の弁天ヶ丘線>

日差しが強いので日中はこちらの庭には出ません。別のところで報告したとおり、ポイント転換器が立っています。もちろん実物で、北海道のJRが使っていたものの払い下げ品。丸いブルーか、矢形のオレンジか、レバーで向きが変えられます。土台の部分が鉄のかたまりで50kg以上あったでしょうか、ここへ置くのに一苦労。少し傾いていますが、いずれちゃんとしたところにセットするつもりです。

こちらから見ると、矢形のオレンジですね。一番上にはライトが入っています。電気をつなぐと点灯します。向こうに黄色のビートと緑のミニが駐車していますが、あの辺りにガレージが建って、そこが弁天ヶ丘線の駅&車庫&整備工場になる予定。

線路の延長に備えて、着々と準備は進めています。半径4mのカーブ線路を購入し、現在枕木を暇をみつけて少しずつ塗装しているところ。雑草がぐんぐん伸び、トラス鉄橋よりも雑草の方が高くなりそうな勢いです。

このように、線路の間から顔を出す草もあります。これでは通れません。夏期運休の理由はこんなところにあります。

<弁天ヶ丘線・Northern Deck Short Line>

ところがどっこい、そうは簡単に引き下がりません。なんと、北側のデッキに出張して、線路を敷いてしまいました。このリビングの北側にあるデッキは、実は地面からかなり高い(地上高約5m)ところにあります。このため、ほとんど蚊が飛んできません。また、林に囲まれているため、夏でもわりと涼しいのです。今まで、ここには、1番ナローのライブスチーム専用で、35mmのOゲージのエンドレスが常設されていました。その外側に、半径1mのカーブで5インチのエンドレスを設置。直線部が3mあるので、総延長12mほどのショートラインが誕生しました。写真は朝の8時頃。カーブに強いAB10とボギィの新トレーラで運転しました。

半径1mという究極の急カーブを車輪をキーキーと鳴らしながら通過します。運材車から転身したボギィ・トレーラも好調です。右に少しだけ写っているのは、バーベキュー用のコンロ(炭を入れるだけですが)。そういえば、AB10のボディのジオン・ピンクをこのデッキで塗りましたね。

2枚目も同じ場面ですが、少し上から撮ると、車両の入れ違い具合がよくわかります。半径1mっていうと、Nゲージだと半径7cmくらい相当するもの凄いカーブですよね。さすがに抵抗もかなりあって、機関車の力が必要です。トレーラの車輪を左右別々に回るようにベアリングを入れたらもっと楽になるでしょう。

トーマはまだ眠いみたいです。車輪がキーキー鳴るので、リビングで反応して吼えます。それで、出てきたところ。トーマにとっては、このデッキはブラシをかけてもらう場所なのです。

<4号機になるか、ガソリンエンジン機関車>

オークションで珍しいモデルを落札しました。ニイザキ・モデルエンジニアリングが製造したディーゼル機関車です。右の写真はOm(45分の1で24mmゲージ)の同型の機関車。ヨーロッパ(ドイツ?)型です。売り主の方の話では20年くらいまえのものとか。こういったモデルが発売されていたことさえ知りませんでした。

ボディはかなり痛んでいますが、鋼板で作られているようで丈夫です。標準軌道のものをスケールダウンしているため、多少小振りで背が低いのが弁天ヶ丘線にマッチしませんので、キャビンだけでも作り直してナローっぽくしたいところです。

動力は2サイクルのエンジン。よくわかりませんが、20ccくらいでしょうか。紐を引っ張って始動します。中央にガソリンタンクがあります。前部にフライホイールみたいなものがありますが、これがクラッチで、左右2枚のいずれに擦り合わせるかで、前進と後進を切り換えています。

エンジンを調整し、調子良く回ることを確認、一応弁天ヶ丘線で1周、トレーラを引いて運転してみました。速度はかなり出ます。ただ、車重が軽すぎるため、少し勾配があるとすぐにスリップしてしまいます。10kg以上のウエイトを積む必要があるでしょう。

しかし、最大の欠点は、やかましいことです。2サイクルなのでやむをえませんが、これではさすがに近所迷惑になると思い、マフラをもう1段つけることにしました。そのサブマフラの効果を調べるために、まずアルミのビール缶で実験をしている写真が2枚目。これだけのことでかなり消音効果があることがわかりました。もっと分厚いもので作ればさらに静かになるでしょう。近々、何かを利用して製作するつもりです。

エンジン駆動の機関車は、当初から弁天ヶ丘線に導入する計画でした。4サイクルエンジンの機関車を予定していますが、これはいつになるかわかりません。今回はそのための良い練習になったといえるでしょう。

<備品の補充も地道に>

1枚目の写真は、踏切警報音発生装置です。例のかんかんかんという音を出す本物の機械。これを入手して、スピーカから音が出るようにしました。2枚目の写真の警報機と一緒に使えば効果満点。もっともっと鳴らしたいのですが、大いに家族の顰蹙を買っているため、目下自粛中。

3枚目の写真は手提げランプ。いわゆる懐中電灯ですね。古いというだけですが、なんとなく感じが良くて、ついつい集めてしまうアイテムの1つ。

<その他の増強も地道に>

鉄道なら何でも良い、ということは決してありません。特にお土産物屋にあるような機関車の形をしているだけのグッズはまったく興味なし。しかし、ガシャポンのカプセル・プラレール(?)は電池式でよく走ります。新幹線しかないのかなあ。

2枚目は、ゼンマイのブリキのおもちゃ。昔はよくありましたが、最近はほとんどがアジア製。この急カーブの線路の上をちゃんと何周も走ります。千円以下で買えるおもちゃとしては秀逸。

ディズニーランドの機関車のプラモデルです。その昔、買い損ねて探していましたが、オークションで見つけました。これ、スケールが45分の1ですから、バックマンのHOの機関車の下回りを履かせれば、そのままOnになります。ボールドウィンっぽいですよね。

2枚目は、最近入手したCCDカメラです。非常に小さくて、18×18×80mmの中に、カメラ、バッテリィ、それに極超短波の送信機がすべて入っています。Nゲージの車両に簡単に載せられる大きさですね。これまでのものはテレビの周波数帯を使っていたので、雑音に弱かったのですが、これはかなり高性能です。このカメラをサーボで首を振るようにして、機関車の運転席に載せることを計画中。5インチの機関車を家の中からラジコンで運転する、というわけです。それなら、暑くても寒くても楽しめますし(笑)。

「また、こんなもの買ってぇ〜」と言われる、典型的なこんなものです。1枚目は禁煙のプレート。駅の構内で使われていたもの。2枚目は、買ったものではありません。パリで乗ったメトロのチケット。

これまで、映像ソフトを買うことは滅多になかったのですが、最近、テレビ好きの奥様が大きなプラズマディスプレィをご購入されてサッカーを観戦していらっしゃるので、「あんなことのためだけではディスプレィがもったいない」と思い(思っただけで口には出さず)、こっそり機関車のVTRやDVDをオークションで購入して楽しんでいます。幾つか見ましたが、一番面白かったのは、「イギリス保存鉄道の旅(1,2巻)」でした。次点が、「AMERICAN STEAM −Shortliners of the South−」というDVD。いやあ、しかし、イギリスの小型蒸気は本当に可愛いですね。

<模型もやっております>

またもドックサイドです。好きですね〜。これは東京のカワイ模型で買ってきましたが、中国製でしょうか。キャブの形はいただけませんが、ナローに改造しようと思って購入。走らせたら、それがもの凄いスムースなのです。モータが良いのですね。信じられないほどの滑らかさ。上にあった、ディズニーランドの機関車の下回りに使う手もあります。

2枚目はトラム。最近、この手の市電が流行しているのですが、走りが良いものはなかなかありません。これも、キャラメルモータなので、ちょっと難あり。屋根の上が安っぽいので塗ってやらないと・・。

少しスケールが大きくなって、On(45分の1でレールはHO)。酒井のディーゼル。かなり小型ですので、HOの機関車と間違えそう。内部もけっこうな作り。真鍮のハンダ付けが終わって、これからいよいよ塗装という段階。しかし、このままで何年もタイムスリップする模型が数え切れませんので、予断を許しませんが・・。

同じOnのバックマンの亀の子(サドルタンク)です。全部で5台持っているかな。一番好きな形。写真は軽くウェザリング(汚し塗装)を施したもので、同じく薄汚れた無蓋車を引いています。

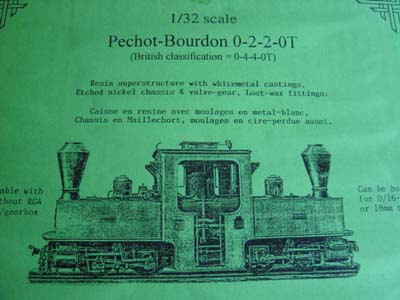

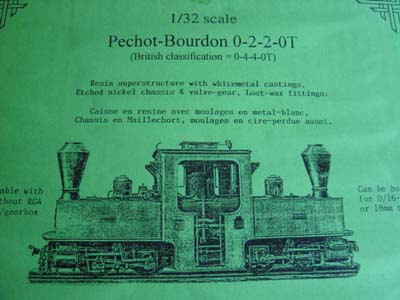

パリの模型屋で買ったOnのレジンキット。前後対称で、中央にキャビンがある変わった機関車です。モータは最新型だったので、かなり新しいキットかと思います。近々組み立てる予定ですが、フレームは薄いし、レジンのモールドもかなり雑なので、今年中にできたら良い方かも。色は超派手に(黄色とかに)したいところ。

ここからスケールがGゲージ(20〜25分の1)になります。オレンジの小さなディーゼルは、東京のエコーモデルで買ってきたレジンキットを組み上げたもの。これもウェザリング塗装がしてあります。一度、棚から落ちて台車が壊れてしまい修理しました。そのため、塗装が一部剥げてています。2枚目は、スケルトンの運材車。金属と木材からできています。アスター製でしょうか? シェイが引いたら様になるでしょう。

同じGスケールでも、これはLGBではなく、プレイモビルの機関車。その他のプレイモビルのシリーズと同じく、軟らかいプラスティックでできていて、部品のほとんどが外せます。非常にデザインが可愛らしいです。レールは普通のGゲージと共通ですが、走りは少し軽い感じ。今はもう手に入らないそうです。20年ほどまえにプレイモビルにかなり凝ったのです。

最後はライブスチームです。アスター製のB1タンク。森林鉄道のボールドウィンでしょうか。アルコールを燃料にして蒸気で走ります。これで、45mmのライブスチームが全部で5台になりました。そろそろ45mmの専用線をどこかに作らないといけません。小さい機関車ばかりでもないので、半径が3mくらいのカーブが必要なのだそうです。うちは5インチでも半径1mで回っているのにね(笑)。まあ、しかし、ラジコン化しないかぎり、スピードのコントロールは走りながらはできませんので、そうなると、直線とカーブが組み合わさっていると、カーブに入ったところで外側に倒れたりしますから、やはり、大きな円が望ましいのでしょう。もちろん、ライブスチームは火を使うので、室内では危険です。

本線はしばらく列車が通ることはありません。運び込んだ土からも既に雑草が生え、新しい土も周囲と馴染みました。これで、夏が終わった頃には、雑草で線路が見えなくなっていることでしょう。

線路脇に咲いた小さな紫色の花。とにかく、植物の名前は1つもわかりません。興味のないものの名前は覚えない、というのではなく、実は機関車や列車の名前だってほとんど知りません(覚えない)。固有名詞を覚えない人間なのです。

さあ、そろそろ夕暮れ。デッキでもう何周か運転してきましょうか。この時期は夜間運転も楽しいものです。弁天ヶ丘線の正式開業は10月になります。それまでに車両の増強を計画しています。またまた機関車を、と画策中であります。お楽しみに・・。

/☆Go Back☆/