MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

グース完成!

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

4月になりました。桜は3月のうちに咲いてしまいましたからね。「桜祭りなのに桜がない」なんて嘆いている方もいますが、でも、桜の樹はありますから、「花祭り」よりは問題なしです。

忙しいのは相変わらず、というか、どんどん忙しさは増している感じがするのですが、意地でも工作を続けているのは誰でしょうか。上の写真は、弁天ヶ丘線のパトロール隊長の仕事ぶりです。線路周辺を入念にチェックしています。

さて、今回は、ポイントを2つ加えてデルタ線を完成させたことと、3号機のグースが完成したことをご報告します。線路も整備して、なんとか脱線も克服しました。

<デルタ線の工事>

いつものとおり、モデルニクスからポイントを購入しました。今回は左分岐とY型分岐で、いずれも2番ポイントです。ちょっと勘違いしていたことがあります。2番ポイントの場合、カーブは半径2mになるので、Y型ポイントも、両側カーブは半径2mだと思っていたのです。同じ2番なら、Y型の方は半径4mで左右にカーブするわけですね。注文したあと、モデルニクスの方から指摘されて気づきました。助かりました。

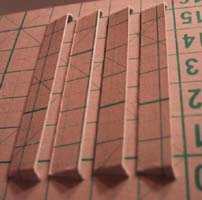

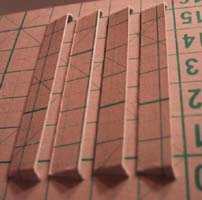

購入した線路は、枕木の部分を茶色に塗装しています。ペンキでべたべたと筆塗り。右の写真はそれを乾燥させているところです。

デルタ線の工事を始めました。これは今までで一番精度が要求される部分です。線路を実際に置いて、慎重にポイントの位置を決めました。線路は、金ノコで切ります。1本レールを切るのに10分くらいかかるでしょうか。だから、線路1本に20分です。それから、ヤスリで整形し、ジョイントのための穴をドリルで開けます。

5インチを始めてから気づいたのは、刃の消耗が激しい、ということですね。やはりものが大きいので、ノコギリやナイフの刃がすぐに消耗します。小さいものばかり作ってきたので、金ノコがすり切れたり、折れたりするなんて、あまり経験がなかったのですが、今回、ここまでの工事で、金ノコの刃が1本折れました(笑)。

2週間ほどかけて、少しずつ進めていましたが、ようやく完成。デルタ線というのは、つまり機回し線で、ターンテーブルと同様に、列車の向きを換えることができるわけです。これまでは、反対向きに走りたいときは、機関車を持ち上げていたのですが、その必要がなくなりました。

右の写真は既に完成したグースが写っています。ポイントの部分を踏まないように、小さな柵を作りました。踏切はこの手前になります。それから、ベンチの位置が後退し、斜めになっていますね。信号機は相変わらず寝ています。

<グースのディテール>

グースのキャビンの部分のディテールアップ工作です。ほとんどペーパで作りました。前回、錆止め塗装をして赤茶色になっています。段差のある部分にエポキシパテを埋めました。これはあとでサンディングします。ヘッドライトはボンネットの後方に付けることにしました(後述)。

右の写真は、ボンネットの側面の気抜き板(ベンチレータ?)を紙で作っているところ。大きいから簡単ですね。

他にも細々としたものをボール紙で作りました。ただ、ホーンは、何故だかちょうど良いパーツがあったのです。飛行機に使うものか、それとも船のパーツでしょうか。2つあったので、1つ使いました。

ベルは、クリスマスのときに買っておいたものです。20円くらいでした。下にある小さいのはドアの取っ手です。

右の写真はカウキャッチャ。迷いましたが、紙で作りました。壊れたら直せば良いでしょう。

<銀色塗装☆>

楽しい吹き付け塗装です。これまで、プラモデル用塗料を使っていましたが、すぐになくなってしまうので、今回は、ホームセンタで購入したスプレィ缶を使用。使ってみてびっくりしましたが、吹き出る塗料が多く、あっという間に塗れてしまいます。それに、量も多い。値段はプラモデルのものと同じですが、塗れる面積は5倍くらいありそう。非常に反射率の高い銀色でした。色の種類が少ないのが難ですが。

ひとまず、この状態でまた走らせて遊びます。3枚目の写真は黄色の無蓋車を引いていますが、これくらいの小編成がグースは似合います。

<ヘッドライトが点きます>

ライトは百円均一で買ったものですが、使うのは反射板と透明板と豆球だけ。ヘッドライトのカバーを何で作ろうか、といろいろ探しました。調理用の計量スプーンが半球で良いかなと思って、各サイズを実際に買ってきましたが、今一つ。やはり、調理品売り場で見つけた、蜜をすくうカップ(ステンレス製で長い柄がついてます)が良い感じです。これでいくことに。確か値段は120円だったかな。もちろん2つ買いました。

屋根の上のライトは、やはり安物の懐中電灯です。こちらはカバーはボール紙で作りました。

2枚目の写真はリード線を配線し、キャビンの電池へつなげているところ。スイッチはキャビンの後部につけました。電圧は3ボルトです。かなり明るいですね。

<弁天ヶ丘線備品増強着々>

ネットのオークションで見つけて買ったものです。まず、だるま転轍(てんてつ)機。ポイントを切り替えるテコです。白と黒に塗り分けたウエイトがレバーについています。このミニチュアは何のために作られたものか知りませんが、スケールは弁天ヶ丘線にぴったりです。少々高価でしたが、機構を知りたかったので思い切って購入しました。これを基に、コピィを作ることができます。

そして、次は、踏切警報機です。ライトの部分だけが実物(払下げ品)で、その他はデフォルメして小さくなっています。リレーを使って左右交互に点滅。100Vで作動します。これはなかなかの掘り出しものでした。マニアックな人が作ったものでしょうね。あ、同じ写真に、鉄道のタブレットのケース(輪っかみたいなやつ)と、それから、佐久間真人氏のラッセル車のイラストが写っています。

<ついでにその他の増強も着々>

その他、オークションで落札したがらくたをご紹介します。1枚目は機関車のホーン。コンプレッサで空気を送れば、ぷぉーんと鳴るのでしょうか。かなり重いです。

2枚目は、バスの「ワンマン」のプレートです。これは、どこかに利用したいですね。

3枚目はまったく関係ありませんが、何かの機械(笑)。電池が入っていて、コイルでオンオフを繰り返すブザーみたいな原理の機械。何のためのものなのかわかりませんが、木製の箱がレトロで綺麗です。

<グースが完成しました!>

できました。キャビンの窓には、スモークのアクリルを使いました。ほとんど中は見えません。ローアングルで撮影するとかなりリアルな感じです。やっぱりこれくらいのサイズになると、植物なんかも不自然じゃなくなりますからね。

ボンネットの上はつや消しの焦げ茶に塗りました。これは運転手さんが眩しいからです。銀色のジェット機なども、ボンネットが黒くなっていますよね。しかし、実際に運転してみると、キャビンの屋根の上がときどき光を反射して眩しいです。それから、カウキャッチャは黒っぽいシルバ(黒鉄色)に。また、レタリングやホーンやベルは金色に塗装しました。

真横から見たところ。約120cmあるので、弁天ヶ丘線の車両では最も長くなります。キャビンと後部のクリアランスは半径2mのカーブに対応する距離としました。半径1mのカーブは通るときは、もっと離さないと駄目です。右の写真は3つのヘッドライトを点灯したところ。これで、夜間の走行もOKです。

キャビンの屋根の上を見たところ。屋根の上、後方にのっている四角い箱は単なる飾りです。そのすぐ後ろ、後部ボディの前面についた取っ手が見えます。これは、持ち運びのために付けたものです。

ボンネットの左側には、大きなバケツがのっています。このバケツは、ヘッドライトを作った蜜すくいカップの一つ大きいサイズのものでできています。バケツの後ろにあるのはツールボックス(飾りですが)。

カウキャッチャのアップ。レール上面とのクリアランスは2cm弱です。ぎりぎりにすると、草などに当たって壊れそうでしたので、実際の意味でのカウキャッチャにはなっていません。

ボディの後ろには、黒い取っ手を付けました。これは、わざと笑えるレトロ・デザインにしてみました。東急ハンズで売っていたパーツです。また、その左にある丸いものも、道具をぶら下げるためのハンガです。メジャくらいをぶら下げておくつもりです。このボディ自体がけっこうな容量のツールボックスになっていますが、蓋の蝶番が4つ見えます。

<飛行機製作部と共催?>

大型のモータグライダを2機、並べてみました。おそらく同じくらいの縮尺(6分の1)だと思います。スパン(翼長)は2m60cmくらい。向こうの機体の方はもう少し大きいです。手前の機体は主翼上面にスポイラを装備していて、今、右だけ上がっています。エンジンはいずれも4サイクルの50クラスです。垂直尾翼の上にある水平尾翼(T尾翼といいます)は、グライダには良くあるタイプでしょう。

もう一機、スケール機を出しました。ウイルガという名の軽飛行機です。スパンは1m80cm。エンジンは4サイクルの70クラス。これも、スケールが弁天ヶ丘線とぴったりです。夏は、鉄道は運休して、広いところで飛行機を飛ばしましょう。

<運材車とカブースを引いて記念撮影>

木漏れ日の下、森林鉄道の役者たちが揃いましたね。チェーンソウのうなり声が聞こえてきそうです。そうそう、来週は庭師さんに来てもらって、庭の松の樹を4本ほど切り倒します。いずれも枯れているので倒れると危ないからです。高さは10mくらいあるでしょうか。その樹がなくなったら、いよいよ弁天ヶ丘線も新天地へ線路を延ばします。

/☆Go Back☆/