MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

グースを作り始めました

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

3月は暖かかったです。弁天ヶ丘線沿線ではまだですが、麓では桜が咲いています。

いろいろ忙しくて、なかなか工作の時間がとれませんが、少しずつ進んでいます。ほんの10分でも時間があれば、何か一つパーツを作って接着できる。ペーパ工作や木工の手軽さはそんなところにありますね。

さて、4月下旬完成を目指して進んでいる動力車3号機は、実はグースです。グースというのは、アメリカの森林鉄道などで活躍した、トラックみたいなエンジン・レールカーのこと。もちろん、形からつけられたニックネームでしょう。今までの2両の機関車(1号機:ワークディーゼル、2号機:電気機関車AB10)は、運転する人間がトレーラに乗って、それを牽引して走りましたが、今回のグースはそれ自体に人が乗って単機で運転できるようにデザインしました。したがって、さすがに紙では作れませんので、ホームセンタで木材を買ってきてノコギリで切り出し、木工用ボンドと木ネジで組み立てました。もともと子供のときから木工だけは得意だったのです。ラジコン飛行機も木工ですしね。鉄道模型を木で作るのはもしかして初めてかな・・。

<デザイン>

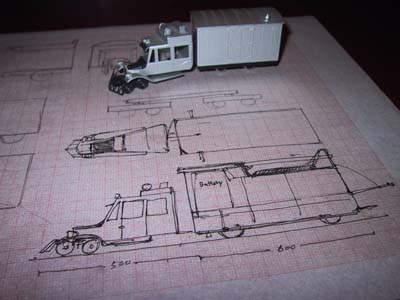

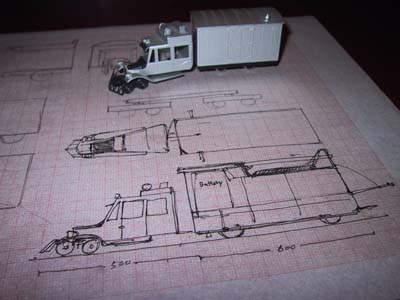

いつも簡単なスケッチ1枚で作り始めるのですが、今回は、いろいろ制約条件が多く、ぶっつけ本番では失敗しそうだったので、かなり入念なデザインを行いました。でも、描いた設計図はこの程度です。人に頼むわけではなく、自分一人で作るのですから、ちゃんとした設計図は頭の中に1枚あれば充分です。絵の上に乗っているのが87分の1のHOeのグース(乗工社製)。

そして、右の写真は、ダンボールで5分ほどで作ったモックアップ(?)。主として全体のサイズ的なバランスというか、雰囲気を確かめるために作ったものです。数日まえから、「メカ・トーマだ!」というスバル氏の声を何度か耳にしていて、聞き流していたのですが、昨日ようやく、このグースのモックアップのことをそう呼んでいるのだと判明。トーマが、これに顔を入れてメカ・トーマに変身する、という想定らしいです。

<動力部>

モデルニクスの2軸電車キットを使いました。これは、車輪、軸受け、歯車、チェーン、モータ、コントローラがセットになったものですが、価格は5万円以下。HOゲージの機関車より安く5インチの機関車が作れます。15mm厚のベニヤ板に30×40mmの角材を接着し、そこに車輪を取り付けました。長さは600mm、ホールベースは340mmにしました。これらはいずれも電気機関車AB10より大きいです。左は、バッテリィを載せてバランスを見ているところ。右が裏側で、モータを取り付け、チェーンをつないだところです。見たとおり、1軸駆動ですので力は強くありません。バッテリィも軽自動車用の小さなものを使用。

<日曜大工>

晴れた日曜日に庭で大工仕事です。人間が乗るわけですから、かなり丈夫に作る必要があります。ベニアと角材で写真のような構造としました。ボディがくびれているのは足を載せるところです。弁天ヶ丘線は、左右のクリアランスがけっこう厳しいので、車外に足を載せる部分を出すわけにいかないからです。バッテリィが前の箱の中に入り、後ろの箱(この上に人が座ります)は空っぽです。ツールボックスになるように、蝶番を付けて上蓋が開くようにしました。後輪だけが駆動しますので、後ろに体重をかけた方が有利です。メカ・トーマを前部につけて雰囲気を確認中。

この時点で、動力部だけで運転ができるようになり、かなり遊びました。右の写真にはコーヒーカップがのっていますが、このようにビュッフェとして、走りながらコーヒーを楽しむのも優雅です。しかし、線路不整備のため、何度か脱線しました(そのときはコーヒーは飲んでいませんでしたが)。一番酷いときは、横倒しになりましたけれど、丈夫に作ったおかげで、どこも壊れませんでした。2軸でサスペンション機構のないリジッド台車ですので、線路が捩れていると脱線の危険があります。今後の設計には、サスペンションか、3点支持のイコライザの導入を考えた方が良いかもしれません。今回は必要以上に丈夫に作ったため、ボディの剛性が高すぎ、まったく変形しないのも逆効果だったといえます。もちろん、線路さえきちんと整備されていれば、問題ないわけで、この車両でゆっくり走って線路状態を確認をする、という役目には適しています。黄色と黒の縞に塗り分けて工事車両にする手もありますね。

<前部の台車とラジエータ部>

前部の台車はL型鋼材を使って作りました。かなり重くなりますが、重い方が脱線しにくいと考えました。軸受けが車輪の内側にあるタイプで、車輪径は76mmです。

さて、鼻先の部分のラジエータ・グリルから作り始めました。ここからはペーパ工作。東急ハンズで見つけた細かい金網を使っています。写真の黒と赤のものは小型のライトで、100円ショップで購入したもの。これをヘッドライトに使おうという魂胆です(ちゃんと2つ買いました)。後ろには、Gゲージのグースの鼻先が見えますね。ところで、最近、セメダインCを急にお店で見かけなくなりました。特に大きいタイプのものが、どこにもありません。変ですね。どうしたのでしょう。匂いがするから発売中止なのかな・・。愛用しているだけに大いに心配です。

<ちょっと休憩>

信号機はまだ放置されたまま。踏切を作りたいので、いろいろ調べているところです。カンカンカンという音を出す機械とか、ライトの点滅のさせ方とか、模型の部品を使おうか、実物のパーツを利用して本物のとおりにしようか、悩みます。それから、ポイントを切り替えるレバーをどうするのか、という点も課題。将来的には電動にして、車両を運転しながら無線で切り替える方式がベストかと思われますが、そんなに頻繁に動かさないものに資金&労力を使うのも抵抗があります。なにより、屋外に置いたままなので、風雨にさらされても大丈夫な作りにしなければなりませんしね。

線路の整備はまったく進んでいませんが、現在、ポイントなどを発注しているところで、次回は、路線延長工事の報告ができると思います。

トーマですが、先日、お客さんが列車に乗ったら、わんわんと吼えながら横を走るのです。家族の場合は、長女M氏が乗ったときだけ、同じように吼えて走ります。きっと、「危ないですよ! 脱線しますよ!」と教えているのでしょう。

<ペーパ・クラフト>

軽工作は平日の夜でも進められます。グースのボンネット、そしてキャビンなどを少しずつ紙で作りました。主に使用している紙は2mm厚のもの。接着剤はすべてセメダインCです。今回は、屋根の部分だけ、周囲の丸みを出すために木で作ってみました。見えませんが、台車と連結するフレームはやはり角材とベニヤで頑丈に作ってあります。

<またまた試運転>

少し形になるとすぐに試運転と称して走らせます。黒いカウ・キャッチャ(一番前にある格子状のもの)は、仮に作ったペーパ製のもので、感じを確かめているだけです。カウ・キャッチャは金属で作るか、どうしようか思案中。また、ヘッドライトも、どの位置にするか決まっていません。写真では、100円ライトをのせているだけです。うーん、良い感じ・・。色はやっぱりシルバかなあ。

もちろん、人が乗らないで、自走させて眺めているのも楽しいです。その場合は、足置きの凹みが気になりますが、後部にすっぽりかぶせるスケール・カバーを作る手もあります。派手なレタリングをするなら、それにした方が良いですね。

<下塗り>

日曜日の午前中、天気が良かったので、キャビンの屋根にサーフェイサを吹き付けて乾いてからサンディング。ケバを取り、木目を潰します。紙も端っこが毛羽立つのでこのときに軽くサンディングすると滑らかになりますね。さらに、全体にさび止め塗料を吹き付けて、下塗りとしました。フェンダの一部にアルミのアングルを使った他は、紙と木でできてるので、さび止めの必要があるのは台車だけですが、こうして赤くなると、全体が金属みたいに作った本人も錯覚できる効果があります(笑)。最終的には、これにサンドペーパをかけて、最後はシルバのラッカを吹き付ける予定。

1枚目の写真は、キャビン部が、台車とフレームとボディに分かれているところ。2枚目は、台車の上にフレームをセットしたところ。3枚目が、全体が赤くなったところ。このままだと消防車みたいです。

<エトセトラ>

記念切符を作ったばかりですが、今度は、弁天ヶ丘線オリジナル・カンバッジを作りました。写真がぼけているのはコピィ・プロテクトでしょうか(笑)。

2枚目の写真はカブース。最近入手したHOゲージのもの。ブラス製です。3枚目は、オークションで落札した信号灯。発光ダイオードで黄色く光ります。弁天ヶ丘線に駅ができたら使いましょう。

次回は、グースが完成しているでしょう。ではまた・・。

/☆Go Back☆/