MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

春はまだか

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

2月はまた雪が降りましたね。「一面の銀世界」というにはちょっと実力不足でしたけれど、積雪5cm。もうこうなってしまうと家から出られません(出て写真は撮りましたが)。

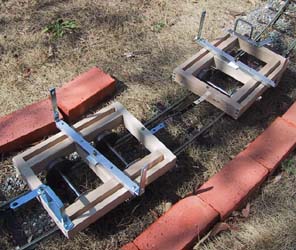

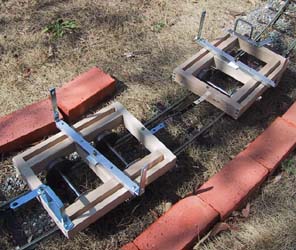

上の左の写真は何でしょう。同じ形のものが3つ。答はこのあとすぐ・・。

もう一枚は書斎の窓から撮影したものです。窓際には、超小型(半径18cmくらい)のエンドレスで16.5mmの線路が敷いてあります。HOゲージですが、だいたい走らせているのはOゲージのナロー。左の奥は蒸気エンジン、その他マニアックなものが並んでいます。

<信号機>

実は、東武鉄道で使われていた本物の信号機をネット販売で購入しました。前回ご紹介した改札鋏を探していて見つけたのです。新型のものに交換されるために、使われなくなったもの、つまり払い下げ品ですから、当然古いし汚れています。しかし、値段は送料込みで3万円以下。重さは45kgもあるので、一人ではちょっと移動は困難でした。現在は庭の真ん中に仰向けに転がっています。なんとか支柱を作って立てたいところですが、へたに作って倒れたら恐いし。点灯するのかどうかもわかりませんが、やろうと思えばたぶん簡単でしょう。というか、これを参考にして、小さいものを作った方が良いですね。庭園鉄道・弁天ヶ丘線も、信号や踏切、そして駅などを作っていくつもりです。

<Oゲージのナロー>

寒いので室内活動から・・。Oゲージは45分の1で、普通はレールは32mmですが、同サイズのナローゲージ(狭軌)ということで、On30はレールは16.5mmに乗ります。手頃な大きさでディテールもそこそこ作り込めるサイズ。バックマン(メーカの名前)の安価な機関車のおかげで流行りそうな雰囲気もあります。走行性能も大きいだけにわりと良好ですから、レイアウトを作ったらきっと楽しいでしょう。

写真はつい最近入手したもの。1枚目はガソ1というディーゼルカー。1両だけで走る、バスみたいなものです。もう1枚は、コッペルの小型蒸気機関車の写真。これは日本ではおなじみのタイプですが、機関車はドイツ製(模型は日本製ですよ)。いずれも、HOe(87分の1でレールは9mm)の車両は持っていたもの。コッペルの方は、これと同じタイプの機関車が5インチ(12.7mm)でキット販売されているので、それを作って、弁天ヶ丘線で蒸気を走らせる、という計画もあります。しかし、そのキット、約100万円するんですよね・・。

<Gゲージの機関車>

久しぶりにGゲージの新しい機関車が入線。バックマンの新製品で、アウトサイド・フレームの1C型の蒸気機関車です。アウトサイド・フレームというのは、車輪よりもフレームが外側にあるタイプのこと。フレームの外にロッド類だけがあります。ナローらしいメカニズム。他に、Gゲージのライブスチームで1両持っていますし、HOmやHOeでも数両あります。好きなタイプなので、ギアードロコと同様、見つけたら絶対に買ってしまうものの1つです。このバックマンの機関車はかなり大きいですね。20分の1かな。ディテールも抜群ですが、残念ながら、半径60cmのカーブを通れませんでした。今のところ直線だけで走らせて、あとは飾りです。棚の下に見えるのは同じバックマン製のシェイとクライマックスです。このシリーズは値段の割に本当に素晴らしい出来映えだと感心します。

<Gゲージのレイアウト>

夜に撮影した暗い写真ですみません。ホビィルームのGゲージのレイアウトは、最近はもっぱらストラクチャに力を入れております。右の写真が最近完成した作業所。スバル氏のミニクーパと同じ車が駐まっていますね。Gゲージって、24分の1のミニカーがちょうど使えてしまうんです。

この3つが最近作ったPOLAのキットです。注文して、入荷するのに半年近くかかりましたが、しかし、キットの出来は素晴らしいです。注文してすぐに入荷すると、それだけお金がすぐになくなるので、こういった待ち時間は実は大切かな、と思います。1枚目が上と同じ作業所を別の角度から見たところ。室内の小物も充実しています。軒先に犬がいますが、灰色なので、近々、トーマ・カラーに塗り替える予定です。2枚目はスイスのアルプスに実在する有名な駅をデフォルメしたもの。独特の屋根形状と黄色い壁がお洒落です。手前に信号機が映っていますね。3枚目は製材所。トロッコの線路があったり、ちょっと怪しい雰囲気が良いです。これも室内のメカがとても充実しています。豆電球がキットに入っていたので、室内照明を灯せば、面白い感じになるでしょう。

<さあ、工事&運転開始>

3月になりました。いよいよ暖かい週末到来です。トーマがビニル袋をくわえて玄関で散歩をねだっています。ガレージがまだないので、現在は玄関前のポーチが屋外作業場です。こういう状態を「店を広げる」というのでしょう。延長コードで電気を引っ張ってきて、ドリルやドライバを使います。ただ、ボール盤や電動糸鋸が使えない(設置する場所がないため、まだまえの家に置いたまま)のが、工作にはハンディです。重工作はできません。この日は、運材車の工作をしているところで、たまに電気機関車を動かして休みながらの作業です。

引込線には、カブースとワークディーゼルが停留しています。なんか絵になりますね(笑)。このディーゼルの小ささが良い感じ。これでも6分の1スケールなんです。カブースのこっち側には、まだレタリングが描いてありません。この辺が手抜きですね。カブースにはバッテリィを積んで、ランプをつけるつもりですが、進んでいません。

<運材車を作りました>

車輪をモデルニクスに注文していたのですが、(納期1カ月と連絡があったものの)3週間ほどで入荷しました。今回は、写真のように、いつも貨車に使っている76mmのものの他に、100mmサイズの動力車用も買いました(写真のものは、チェーン駆動のための歯車があります)。この大きい方の車輪で何を作るのかは、お楽しみに……。

さっそく工作再開。運材車は、弁天ヶ丘線では初のボギィ車(1両で4軸のもの)です。台車は木製で、まず2つ同じものを作りました。上から見るとわかりませんが、下側には金具を多用して、かなり頑丈に作ってあります。というのは、運材車としてスケール貨車になる一方、上部を載せ替えて、ボギィの乗用(人が乗る)トレーラにもなる、という欲張りなデザインだからです。お客さんが増えたので、自分はこれに乗って運転し、今あるシート付きトレーラに2人乗ってもらおう、と考えたしだい。はたして上手くいくでしょうか。

とりあえず、運材車として完成を目指しました。台車以外はすべて金属製。アルミのチャンネルを切り出して使った他は、ホームセンタにあった既成の鋼製金具を利用して組み立てました。左の写真がほぼ完成して塗装まえの状態。右は、黒く塗装して、樹を3本載せて鎖を渡したところです。この樹ですが、庭に転がっていた(たぶん庭師さんが切った)ものを、適当な長さに切って、枝を切断したものです。はっきりいって、これをノコギリで切る作業が一番骨が折れました。チェーンソーがないですからね(笑)。

やっぱり運材車となれば、ディーゼルが引かないと駄目でしょう。森林鉄道は電化されていませんからね。機関車のすぐ後ろに黄色の無蓋車がいるのは、コントローラを載せるためです(3枚目の写真でちょっと見えます)。運材車は、あと2両くらい続いたら様になるでしょうけれど、そんなに作るつもりは今のところありません。いやあ、しかし絵になりますね。この編成を走らせて、それを眺めているのが楽しいです。ラジコンにすれば、そのあとを追いかけて、別の車両で走るなんていう遊びもできるかも・・(今でもできないことはないですが、スリリング過ぎます)。

<日差しはもう春>

<日差しはもう春>

それにしても暖かい。このまま春になってくれたら良いですが。そして、このまま暑くならなければもっと嬉しいですが。

当面の予定としては、ポイントの増設で、機回り線を作る計画。あとは、購入した車輪を使って、動力車を製作するつもりです。弁天ヶ丘線の早くも3号機ということになります。さて、どんなものになるか、お楽しみに。たぶん、これが完成するのはゴールデンウィークの頃でしょう。もう暑かったりして……。

/☆Go Back☆/

<日差しはもう春>

<日差しはもう春>