MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線の着工

/☆Go Back☆/

欠伸(あくび)軽便鉄道は、以前にHOeのレイアウトに名付けたもので、森の経営する私鉄の総称です。2001年には、5インチゲージの庭園鉄道を着工。これを弁天ヶ丘(べんてんがおか)線と名付けました。半年ほどの工事で、ようやく仮開通しています。現在の開通路線は総延長で約46m。総延長は150m以上を計画していますので、まだまだ先の長い話です。

<線路の工事>

モデルニクスのシステム線路の鉄製のものを使用しています。ただし、枕木をあとから茶色に塗りました。最初に小さなエンドレス(半径1m+直線1.5m×4本。全長約12m)を仮に敷き、そこで遊びつつ、周囲の本線の工事をしました。こちらは大きなエンドレス(半径が4m+直線部が9mほど。全長約34m)。工事はまったく一人でこつこつと進めたものです。

これが4月の状態。線路を置いただけです。まだ、つながってもいません。まずは、並べてみて、木に当たらないか、土地の起伏はどうか、場所選びです。この写真のときは、庭師さんに木を切ってもらうために内側の小さいループが片づけてあります。

これが5月の状態。全然進んでいません。内側の小さいループで遊べるので、工事が進まないわけです。ベンチの後ろで、線路が外れていますよね。まだジョイントもされていない状態でした。。

さて、6月になって、多少やる気が出てきました。地面を掘ったり、土を盛ったりして、高さを合わせます。レンガを下に敷いていますね。無動力車を転がして遊んだりしています。

ようやく、本格的になってきました。水準器で高さ調整をしたり、バラストを撒いてみたり、いろいろ試行錯誤。土地の西側は少し低いために、ブロックを並べて高架にしなければならないことがわかりました。うーん、平たく見えても、土地って傾いているのです。これはなかなか難工事になりそう。全部を土で盛るのは大変だし、どうしましょうか・・。でも、この頃には一応、線路は一周つながっています。もうすぐ7月。暑いし、虫がいるので、工事が進みません。

9月になりました。暑い間は何もできませんでした。雑草が伸びて線路が隠れてしまいます。コンクリート・ブロックを積み上げて、水平を調整しました。小さい方のエンドレスなんか、もう見えなくなっていますね。

10月もそろそろ終わり。涼しくなって、工事が進みました。バラストもかなり効果があることがわかり、地上にある全線に撒きました。このすぐあと、おそるおそる走らせてみたら動力車が通れました。スピードを上げると、トレーラが脱線します。主に、線路の左右の捩れが原因です。トレーラがボギィだったからかも。モデルニクスからもアドバイスを得て、トレーラも改造。また、線路も調整を繰り返し、脱線は克服できました。万歳!!

<車両>

2000年に準備していた車両たちがようやく広いところで運転できるようになりました。走らせると、また新しい機関車が欲しくなってしまいます。

これが、2000年に製作した技功舎のワークディーゼルです。まだブースタ回路をつけていないのでバッテリィは1つ。でも、本線では速度は出せないので充分です。トレーラは以前にクラウスの運転で使ったOSのものです(3.5インチにも5インチにもなる)。このディーゼルはスローがあまり利きませんので、運転が難しいです。後方に青の6号が写っていますが、あの向こうまで、将来は線路を延ばす計画です。

こちらは、モデルニクスのエコキットで、動力台車とトレーラです。バッテリィを2つ使い24ボルトでモータも2つにしてあります。力が強く、またコントローラが良く、とても低速が利きます。非常に運転が簡単。左は小さいエンドレス(半径1m)で運転しているところ。右は大きいエンドレスで初運転に挑戦したあとの記念すべきショット(かな?)。

<AB10>

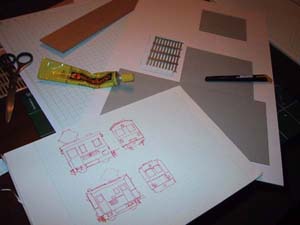

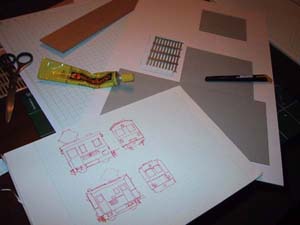

「AB10」というのは、勝手につけた名称です。Aはバッテリィ車ではなく、欠伸鉄道のAです。上の写真のモデルニクスの台車の上にのせるボディを紙で作りました。

まさに工作です。設計図というのは最初の写真のスケッチのみ(笑)。方眼の入ったボール紙と少し分厚いボール紙を東急ハンズで買ってきて、セメダインCを大量に消費しつつ作りました。とにかくカッタ・ナイフがすぐに切れなくなります。「ものが大きい」ということ。ヘッドライトは片側に3つあるのですが、これは、懐中電灯を買ってきてそのまま埋め込みました。1つが600円くらいしたので、これが一番高価なパーツです。なお、縮尺は曖昧ですが、6分の1くらいでしょうか。

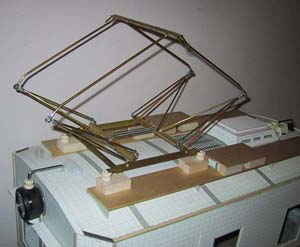

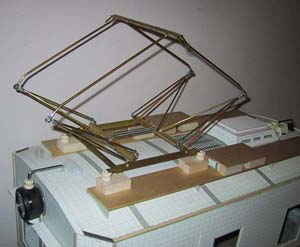

パンタグラフも最初は紙で作りました。右の写真がそうです。でも、やっぱり駄目。真鍮の棒をハンダ付けして組み立てることにしました。1週間ほどかかりましたが、バネで動くとやっぱり良い感じです。

サーフェイサを吹きました。まだできていないのに、少しできると被せて走らせてしまいます。白い電気機関車も良いですね。トーマが大人しく乗っています。

吹きつけをしました。ジオン・ピンクです。屋根の上は各種の銀色で筆塗り。下回りは黒です。バッファなども取り付けました。屋根の上は、けっこうディテールに凝っているんですが、理解者は少数。

ピンクのディーゼルと並んでスナップを。紅葉の下を走るのもなかなか絵になります。ライトは懐中電灯なので、もちろん点灯します。最後の写真は、夕暮れ時にトラスの橋を渡っているところ。

<トラス鉄橋>

車両以外にも作りたいものがいろいろあります。とりあえず、下がっている土地のために高架となった部分に橋を作りました。

L型鋼を切ってもらって購入。それにボール盤で穴開けをひたすらしました。今回ばかりはちゃんと設計図を描きました。組上がったときはほっとしましたね(笑)。長さは180cm、幅は約60cmにしました。カーブなので、多少窮屈です。溶接はしてありません。写真は塗装をするまえのもので、このあと赤いさび止め塗料を筆で塗りました(上にその写真があります)。こうしていろいろできてくると、自分が乗らないで、機関車をゆっくり自走させて、それを眺めているのも楽しいことがわかりました。大きな模型レイアウトですね。

<カブース>

機関車が完成すると、牽引するものが欲しくなります。さっそく車輪と軸受けのキットをモデルニクスから購入。ベニアと角材で下回りを作り、ボディはまた紙工作です。いきなり、大好きなカブースから製作することに・・

前回の機関車の工作で、かなりシステムが確立しましたので、すいすいと工作が進みます。2mm厚のボール紙に、方眼のボール紙を板状に切って裏返しにして貼りました。木目を出すためです。真ん中の写真にGゲージのカブースが写っていますが、それを半分にした、非対称の変な車両になりました。屋根の上の煙突も、それにブレーキのハンドルまで紙でできています。

うーん、良い感じです。結局、色は真っ赤にしました。大きいので、塗料が垂れても、本物らしい。ムラがあっても本物らしい。シールを貼り、文字は手書きです。このあと、つや消しをスプレィするか、どうしようか、と迷っているところ。

/☆Go Back☆/