MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

2000年の本気

/☆Go Back☆/

/☆Go Back☆/

1999年〜2000年は、飛行機製作を一時中断して鉄道模型に集中(というほどのこともないか)。しかし、長年の夢であったGゲージのレイアウト・スペースを確保。また、5インチの庭園鉄道に向けて着々と準備を始めました。

<5インチゲージ関係>

2000年の夏にワークディーゼルを作りました。5インチゲージで、技功舎のキットです。

これまで3.5インチでいこうと決めていたのですが、やはり時代の趨勢を見て変更。5インチならもしかしたら屋根のある客車や電車も可能かもしれない、と思います。さて、本命は蒸気機関車ですが、蒸気ばかりでは、とにかく遊ぶのに時間がかかります(準備や掃除などのメンテナンスが大変)。このあたり、OSのクラウスで少し懲りたりしたわけですね。そこで、気軽にいつでも乗れる電気機関車があった方が良いだろうと考えて、今回このワークディーゼルを製作しました。

キットは1ヶ月に1度、パーツが届くというシステムで、工作量はかなりあります。電子部品を基盤に半田付けしたりしなければなりません。説明書が手書きでなかなかノスタルジィでありました。でも、技功舎のキットは完成度が高いことは保証しましょう。3ヶ月ほどかかりましたが、モデルニクスから半径1メートルという超急カーブの線路を購入してガレージで試運転。大成功でした。最終的にはピンクの可愛らしい機関車になりました。大人を3人くらいは軽く引けそうです。

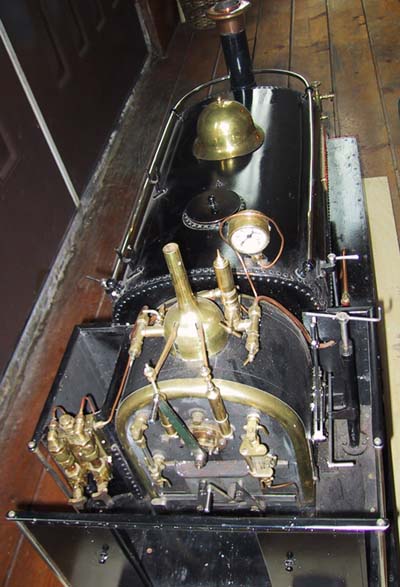

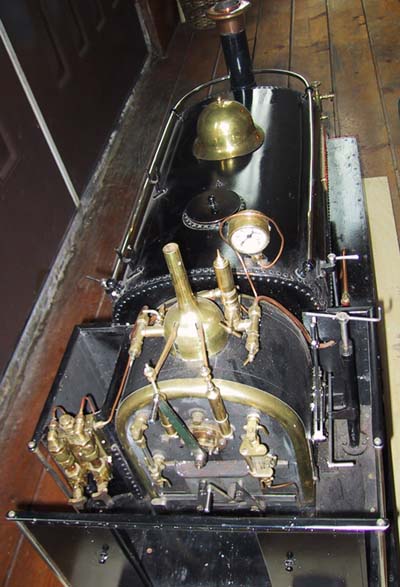

こちらは、イギリス型のナローの蒸気機関車で、オークションで手に入れました。5インチゲージですが、重さは約90kg。つまり、ナローなので図体が大きくなるわけですね。たぶん、6分の1くらいではないでしょうか。キャブがオープンなのと車輪が台車の内側にある点が、個人的にとても好みでありまして、このタイプのものを、どうしても欲しかった、という憧れの機関車です。

もちろん中古ですので、あちこち直さないといけないわけですが、まあその辺りも楽しみの1つ。現在は玄関にインテリアの飾りとして置いています(というよりも動かせない)。

5インチの線路は、庭にこれからゆっくりと敷いていくつもりです。2001年は第1期として全長50mほどのエンドレスを予定していて、この機関車を早く運転できるように頑張りたいと思います。

<Gゲージ関係>

まずは手に入れた車両の数々のほんの一部(笑)をご紹介します。最初の写真はレールバスで、以前に購入したグース(トラックタイプ)と同様、金属製で納得のいく完成品。走りもまずまずですが、少しカーブに弱いようです(LGBと比べれば、ですが)。

その次の緑の機関車は、オークションで手に入れたライブスチーム。フランクというドイツの機関車です。これはさすがにロッドが見事です。日本では発売にならなかった製品(たぶんアスター製)のようです。室内では危険なのでまだ走らせていません。Gゲージのライブもこれで2台目です。庭に専用のコースを造らないといけませんね。

3つ目は珍しいレール・バイクで、これはLGBの正規のもの。中古で手に入れました。消防車のようです。遊びの1台というところ。

最後の写真は、アメリカのキットで貨車を組み立てているところ。木と紙とホワイト・メタルでできています。これが驚くほどの精度で気持ち良く組み立てることができます。たぶん、レーザカットのおかげでしょう。夜中に1時間ほど時間があるときに、これくらいならやる気になって丁度良い感じ。出来上がってくると嬉しいです。動力車も他のメーカからいろいろ出ているようなので、一度組み立ててみようかな、と考えています。

さあ、ついに念願のホビィ・ルームを確保しました。広さは約20畳。ここに、Gゲージのレイアウトを組み立てつつあります。まだまだ、仮組で、本格的にコースを考えているわけではありません。飽きたらすぐに直そうと思っていたのですが、これが意外に飽きません。走らせると時間が経つのも忘れてしまいます。

とりあえず今までに集めたすべての線路を敷きましたが全然足りませんでしたので、近々大幅に増強する予定です。ヤードを作ったり、ターンテーブルを導入する予定もあります。また、一部に架線を張って電化することに。

ストラクチャがファーラ製ですが、まだ2つしかありません。どこに売っているのか、なかなか買えません。また、コントロール系を充実させるのも将来の課題。いずれはデジタル化する必要があるでしょうか。この部屋が線路で一杯になったら、次々に別の部屋へ進出する手もあります(笑)。

<その他>

HOかOでほとんどがナローですね、やっぱり。全然ポリシーはなく、ただ見て気に入ったものを集めているうちに、自分の趣味が非常に偏っていることに気づかされます。まず、D51とか、ビッグボーイなどの大型が1台もありませんし、EF系列の大型電気もない、また電車もありませんね。

やはり基本的に小型が好きなのです。まず左から・・。これは、ベッティという変わった形式の機関車(HOe)で日本の杉山製。一応ギアード・ロコの一種でしょうか。本物の写真がライブスチーム誌にありましたが、けっこうでかい印象でした。けっしてスマートではなく、不格好です。

その次の写真は、大好きなフォーニィ形式(HO)でやはり日本製。東京のムサシノモデルの店頭で買いました。ナローではありません。フォーニィというのは、タンク車とテンダ車の合いの子みたいな感じで、後ろに台車がある形式ですが、この収まりの悪さが魅力であります。真鍮の未塗装のものは、これまでほとんど買いませんでしたが、ちゃんとクリアが塗ってあるのですね。

さて、3枚目の写真は、有名なK-27のブラスモデル(HOn)です。大型蒸気に見えますが実はナローです。車輪が台車の内側にあって、この辺がもうたまりません。子供のときから絶対に欲しかったやつで、死ぬまでにまだ2,3台は買うことになるでしょう。まあ、念願叶って1台を中古品で手に入れた、というところです。塗装が自分ではできないでしょう。レイアウトの上で写真を撮りましたが、実は線路は12mmです。この機関車はもちろん、10.5mmなので、今のところ走らせる場所がありません。

最後はバックマンのトロリィ(On)。数千円の安価な製品ですがよく走ります。屋根だけ灰色に塗装してやって、人形を乗せたら落ち着きましたね。線路は16.5mmです。バックマンはこのOnで沢山製品を出してくれそうで、これは本当に嬉しいです。この30年間待ち続けたラインナップだといえます。

マレー機関車というのは、シリンダとロッド、動輪のシステムが1台の機関車に2つあるものです。だから、マレーといえば超大型機関車だけかと思っていましたが、実はナローでも存在するのですね。ヨーロッパ型が多いとは思いますが、アメリカタイプも見つけましたので、そのうち作りましょう。

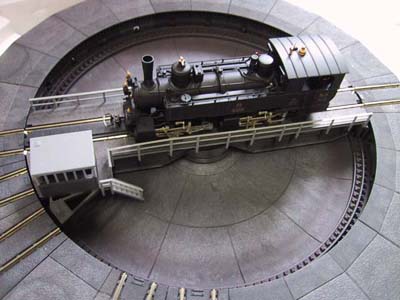

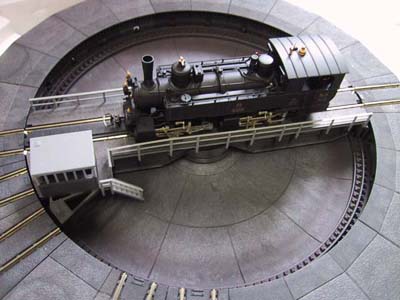

下の写真はスイス型でBemoの製品(HOm)です。左はフライアッシュマンが12mm用のターンテーブルを製品化したので嬉しくて衝動買いしたもの。もちろん、まだレイアウトには使っていません。だって、12mmのシステム線路って、IMONくらいしか出してないですものね。このターンテーブルもTTゲージ用に作られているようです。

右の写真はレイアウトでガーダを渡っているところです。かなりスムーズに走ります。ブラス製なのに8万円程度でびっくりするほど安いです。技術が上がってきた、ということですね。

レイアウトは一応まだ健在です。スケールはHO(87分の1)ですが、レールは16.5mm、12mm、9mmの3種類がありますので、HOmとHOeには対応できます。多少埃を被ってウェザリングが程良い感じになりました(笑)。

でも、運転するときには、レールの掃除をする貨車を走らせないと駄目で、それを走らせるためにはまず手で掃除しないと駄目です。この辺がGゲージと違うところ。小さいゲージは辛いですね。

さて、右のもう1枚は、RocoのOmのスイス機関車です。こちらも書斎の周囲を走っています。客車も2つ、貨車も1つ入手。あと、小型のディーゼル機関車もあります。線路の幅は22.5mmだったと思います。もともとはどこかの小さなメーカが出していたシリーズをROCOが吸収したようです。レールが鉄製で、磁石で機関車が吸い付きます。このため、ラック並の勾配でも上らせることができそうです。ディテールがあっさりとしていて、値段も普通のHOと同じくらい。モータが少し安っぽい音を出すのが玉にきずでしょうか・・。

最近のうわきです。まずは、カプセル・プラレールも少し集めてみました。車両は簡単に集められるのですが、線路がなかなか集まらないように出来てるようです(笑)。まあ、これはこの程度のものでしょう。この大きさでモータで走るものを作ったら面白いかもしれません。プラレールって大き過ぎますよね。

右の写真は手作りの蒸気エンジンです。中古で安く手に入れました。ボイラもあって、アルコールで運転することができます。なんとなくサイバな感じが良いです。

バックマンのスペクトラムの製品が安くて品質も良くなってきました。本当に感心します。きっと、30年か40年まえに、アメリカのマニアたちが、日本製品を見て、同じことを思ったのでしょう。

左は、HOの3トラック・シェイです。これブラスなんですよ。値段は約3万円。一頃ならこの水準で20万円以上したでしょう。走りもなかなか。機構も誤魔化されていません。電動に新しい工夫が見られます。シェイは大好きですが、実は大型はあまり好みではありません。

右は、Onの亀の子です。こちらは本当に好み。同じ製品を3台も買ってしまったくらいです。タンク車とカブースを引いて、16.5mmのレールを走っています。

凸電が相変わらず好きですね。だから、知らないうちに集まってしまう。左はHOでいずれも日本型。モータが小さくなったこともあって、プロポーションも良いし、室内もクリアですね。

右はHOeで最近購入した製品です。パンタグラフが異様に大きいですが、それくらい本体が小さいのでしょう。一応金属製です。後ろの客車はリリプットの製品。線路は9mmで、横に見えるのが12mmです。同じナローでもこれくらい違うのですね。

最後はオレンジ機関車。でも、シャア仕様ではありません。かなり昔に作ったものです。プラスティックのキットだったので、いかに金属っぽく見せるかが勝負(笑)。本物はこんな色はしていませんよ。だいたい、本物のとおりの塗装をあまりしないのです。好き勝手に塗ってしまう傾向が顕著。これも子供のときからですね。

/☆Go Back☆/