MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

弁天ヶ丘線の付属設備のご紹介

/☆Go Back☆/

ものをまとめることがどうも苦手ですが、庭園鉄道を紹介する本を書こうというのに、このままではいけない、と立ち上がりました(立ち上がって冷蔵庫へ飲みものを探しに行っただけですが)。

毎月1回(2回のときもありますが)のレポートも、既に3年近く続いています。このページでは、その中から弁天ヶ丘線の車両以外の設備をピックアップしてご紹介します。今のところまだ役に立っていない予備群的な備品(別の言い方をすれば「ガラクタ」ですが)は除外して、一応人様に見せて「うん、これはまさしく鉄道の設備だな」と思われるものに限定したつもりです。

実のところ、鉄道における最大の設備は、線路そのものです。庭園鉄道でも、線路を敷く土木工事が最も苦労が多く、また楽しみでもあります。これは、残念ながら写真や文章では簡単に説明できません。どうしても知りたかったら、庭園鉄道を作る以外にないでしょう。

★久しぶりに少しだけ加えました。(2007/11/30)。

<ストラクチャ>

トラス鉄橋

エンドレスの本線(これは2つめのエンドレスでした)が開通したあと、最初にこのトラス鉄橋を製作しました。おもちゃの鉄道セットにも必ず鉄橋とトンネルがあります。やはり、目立ちますからね。

4×4のL型鋼と、プレートに穴を開けて、6mmのボルトで組み立てられています。両側のトラスは、もちろん飾りではなく、構造的に機能しています。溶接をすれば強くなりますが、長さや幅を変化させられるように組み立て式にしました。この状態でも200kgくらいの集中荷重までは大丈夫です(一応、力学は専門なので)。スパンは1800mm、幅が600mmです。本来直線部に架けるべきですが、現在は半径4mのカーブのレールが通っているため、左右のクリアランスが厳しく、乗っている人は注意が必要です。

2004年の庭園大工事で、このトラス橋は移設され、直線の高架部に設置されています。橋脚がレンガ造になりました。

車庫

これは、恥ずかしい。思いついてから完成まで30分でした。屋根は捨てることになったバーベキューコンロの蓋(木製で非常に重い)。両サイドの壁は撤去したゲートの扉。後方の板は、壊して廃棄することになったプールの壁。さらに、左横にあるのは、そのプールの配電盤のボックスです。これらのパーツを、釘と針金で結びつけただけの代物です。ちゃんとしたものは、いずれ設計して作りたいと思います。工事作業車がいつも雨ざらしだったので、普段はそれの置き場所になっています。

こういうストラクチャをどんな大きさで作るのか、それがこの分野では難しいです。車両と同じ縮尺にしてしまうと、小さくて人間の手も入らなくなりますし、人間が乗ったまま入れる大きさ(たとえばトンネルなどは必然的にそうなる)にすると、大きくなりすぎる気もします。これから、駅や車両整備工場などを作るつもりなので、こういった実験を繰り返して、イメージを作りたいと考えています。

2004年の庭園大工事で、この機関庫は取り壊しになりました。現在はありません。

アーチ橋

2004年、念願の庭園一周のメインラインが開通しました。その最も難所だったのが、ウッドデッキと地面の高低差1mのこの箇所。ここに、レンガのアーチ橋を建設しました。

幅は60cm、長さは3m。両側に鉄骨フレームの橋があります。ディテールとして、手摺を取り付ける予定です。

西庭園駅(パーゴラ)

かつて、高架線が通っていた西庭園の奥に2004年に駅を建造しました。アンティークレンガで柱を6本立て、上部に木造の梁をかけました。線路の部分は、レンガ造のプラットホームになっています。

踏切

固定された踏切は2箇所です。1つはレンガで作りました。これは、玄関へのアプローチの部分で、普段最も人が多く通る箇所です。ここはレールの間にもレンガを埋め込みました。

もう1箇所は、西庭園の小径が通る踏切で、こちらはコンクリートの洗い出し仕上げになっています。

木造橋

木造の橋、いわゆるtinber trestleです。太さは4cmほどの角材ですが、非常に重くて固い木材を使用しました。土の中に、基礎部があってコンクリート造です。これに完全に固定され、非常に頑強な構造になっています。線路はその上にのっているだけで固定されていません。

信号所

木造の建築物です。

<線路>

高架

庭の土地が傾斜しています。線路をなるべく水平にしたい(勾配は1mで3cmくらいにおさえたい)。そうなると、土地を掘るか、線路を上げるか、どちらかの調整が必要になります。掘るよりは、上げる方が簡単で、これは実物の鉄道と同じです。開通当時の弁天ヶ丘線の高架部は、コンクリート・ブロックに線路を渡しているだけでした。モデルニクスの線路を使いましたが、アルミではなく鉄のレールにして良かったと思いました。これから庭園鉄道を始める方には、鉄のレールをおすすめします。レール自体の強度が非常に高いので、1mに一箇所くらいブロックがあれば、人が乗って上を走ることができます。おそらく、不整形の土地にも有利なはずです。

しかし、いくらなんでも線路が裸では、見るからに不安定で危なっかしい。乗っている人に恐怖感を与えてもいけないだろう、と思い、今は写真のような簡易な鉄橋式を採用しています。上で紹介したトラス鉄橋と同じアングル材で、同じパーツを使用して組み立てられていますので、パーツの互換性があります。直線部は幅は450mm。一番長い部分はスパンが1800mmです。

2004年の庭園大工事で、高架部には、すべてレンガの橋脚を立てました。梁は鋼製のアングルを溶接して作ったものです。

デルタ線

デルタ線は写真のように3つのポイントを使った三角形の線路配置のことで、ここを一周すると、車両の向きを変えることができます。引き込み線から、本線のどちら周りにも出られます。モデルニクスの2番ポイント(左右)と、2番Y型ポイントを使用し、カーブは半径2mとしました。本線は半径4mですから、かなり急カーブです。軽便鉄道らしさを出したかったのと、引き込み線の有効長をかせぐ目的で急カーブにしました。

製作時のレポートにも説明がありますが、線路を金ノコで切って、穴を開けて連結します。ぴったりにするには、精度が要求されます。現物合わせで慎重に工作しました。材料が高いものになると、真剣さが違います。

えっと、デルタ線なのに、ギャップを切らなくて良い、リバースも考えなくて良い。これが5インチか、と思いましたが……。

2004年に、このデルタ線は廃止されました。これは、エンドレスがダブルリバースになったため、方向転換が簡単にできるようになり、デルタ線の必要がなくなったからです。

小型ターンテーブル

全然計画になかったのに、ホームセンタで安売りしているものを見て、急に作りたくなりました。テレビなどをのせて回すための台らしいです。直径400mmです。900円で買ってきました。プラスティック製ですので、屋外でどれくらい耐久性があるかわかりません。機構は簡単で、ベアリングのボールが入っています。

ベニア板にこれを固定し、両側の短い線路も板に固定しました。ですから、どこへでも移動できます。将来は、この場所ではなく、ガレージ(つまり車両置き場)の中に設置した方が良いだろうと思っています。ポイントよりもずっと安価ですからね。

そうなんです、テーブル上の線路に、通電をどうするのか、なんて考えなくても良いのです。HOゲージのターンテーブルより、ずっとシンプルだし、作るのが簡単ですね。ちなみに、テーブル上のレールはアングルの鋼材を使っています。

ターンテーブル

レンガとモルタルで基礎を作り、鋼製のブリッジを製作して取り付けた、直径約1mの本格的なターンテーブルです。2007年7月に完成しました。

Northern Deck Short Line

夏の間、南側の庭は暑いし、蚊が多いので、北側のデッキに小さなエンドレスを作りました。これは最初に購入した線路のセットで、まえの家ではガレージに敷いて遊んでいたものです。カーブは究極の半径1m、直線部が3mなので、1周で12mほどの路線です。

2002年の秋にこのウッドデッキを改修しました。そのときに、このデッキ線は一時撤去され(10分ほどで片づきますが)、その後そのままで、将来また線路を敷くのかどうか未定です。

半径1mのカーブは、OS製の乗用トレーラ以外(ボギィの台車を支えるボルスタの機構が原因)弁天ヶ丘線のすべての車両が通過可能です。これくらいのカーブになると抵抗は相当なもので、スピードコントロールをしないと、直線では速すぎ、曲線では遅すぎ、になってしまいます。

現在は、本線がこのウッドデッキに乗り入れ、リビングや台所など荷物を運ぶのに役に立っています。これにともない、半径1mのエンドレスはガレージの中へ移設されました。

ポイント

弁天ヶ丘線にはポイントが既に12機存在していますが、そのうち2機は自作しました。あとは、モデルニクス製です。写真は自作したもので、奥はシングルレールポイント、手前が普通のポイントです。製作の詳細はレポートをご覧下さい。

もう1枚は、試作した90度のクロッシング。ポイントに比べると製作が簡単です。

石畳路線

2004年の春、南庭園にアンティークストーンを貼りました。これは、ヨーロッパで永年石畳として使われていた石(廃材)です。この工事のとき、ガレージ前面を通っていた線路を南に延長し、石畳の中を通過するように埋め込みました。約20mほど、線路を完全にコンクリートで固めてあります。レールの間は、写真のように少し盛り上げ、洗い出し仕上げとしています。走ると、ここだけ独特の音がします。

普段、この場所はガレージを出入りする自動車が通りますが、今のところトラブルはありません。

<周辺設備>

信号機(実物)

東武鉄道で実際に使われていた3燈信号の払い下げ品です。重い(45kg)ので横倒しになっています。一応、弁天ヶ丘線のモニュメント的なものとして、庭の中央に置かれていますが、どうも置き方が消極的で、誰も気づいてくれないようです。いずれは立ててあげたい。それにできれば点灯するようにしたいと考えています。

2004年、ガレージ駅の整備に際して、5燈信号機と3号信号機を設置しました。いずれも、点灯するように配線されています。

2005年、ガレージ北西のデッキ部と、西庭園駅構内に、小型の2燈信号機を設置しました。いずれも、実物の信号機の中古品を使用しています。

踏切警報燈

オークションで購入したもので、マニアが製作したものだと思います。2つの赤いライト部分は実物で、あとは小さく作られています。したがってとても頭でっかちで可愛いですし、庭園鉄道にはぴったりです。100Vでちゃんと点滅するように作られています。ライトの部分が重いため、多少不安定です。屋外に出しっぱなしにはできないと思われますので、ガレージの中に設置する予定です。

2003年にガレージが完成し、この警報燈はガレージの中に移設されました。その後、赤外線センサによって、下の警報機とともに、自動的に作動するようになりました。

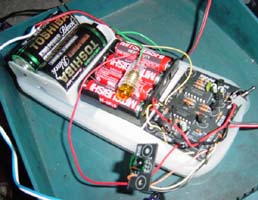

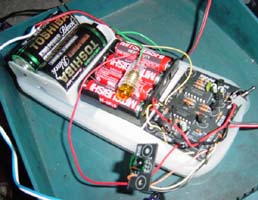

踏切警報音発生装置

上の警報燈は点滅をしても音がしません。カンカンカンという踏切の音を出す装置を、やはりネットで購入しました。実際に使われていたものです。左の写真がその装置。24Vで作動し、スピーカから出力します。

右の写真は赤外線を使ったセンサ。キットで作ったものです。このセンサで車両の接近を感知し、リレーを作動。上の警報燈を点滅させ、警報音を鳴らします。

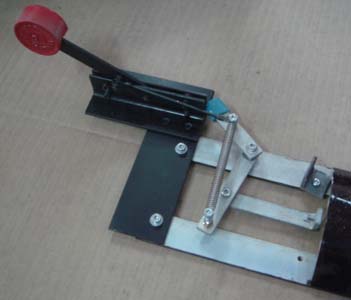

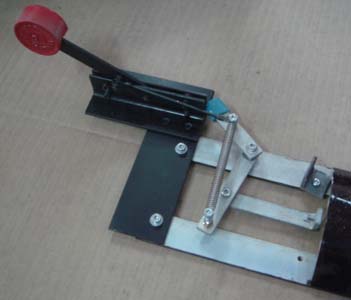

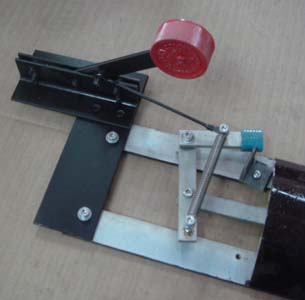

だるま転轍(てんてつ)機

ポイントを切り換えるレバーです。1枚目の写真はそのスケールモデルで、ちょうど庭園鉄道のスケールに一致します。偶然、ネットで入手しました。2枚目はそれを真似てベニヤ板で自作したものです。実際に機構を連結させて作動させることも可能ですが、今は置いてあるだけ。つまりまだ飾りです。

HOゲージなどでは、こういったディテールパーツが豊富に揃っていますが、5インチともなると、製品が出ていても(機構が再現されているため)非常に高価だったりします。単なる飾りの安価なパーツもあっても良いと思いますが、自分で作れってことですね……。

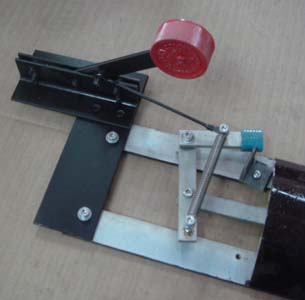

電動ポイント切換機

タミヤのギアボックスを使った試作品です。単1電池2本で動きます。切換に10秒ほどかかりますし、音もうるさいです。防水型を作らないと、屋外では使えません。

転轍機(実物)

北海道の鉄道で使われていた実物のポイント転轍機で、青くて丸い板と、オレンジで矢羽根型の板が90度回転して、切り替わります。最上部には、ライトの色でそれを知らせる部分があって、電気をつなげば点灯します。これも、モニュメントですね。非常に重いです。鉄道のものってどうしてこんなに重いのでしょうね。飛行機のパーツはみんな軽いのに(当たり前)。

南庭園の工事にともない、この転轍機はゲート近くに正式設置されました。内部に電球を組み込み、暗くなると自動的に点灯するようにしました。毎日、帰ってくるとブルーとオレンジの光が出迎えてくれます。

給水タンク

2004年のお正月(しかも元旦)に作りました。ライブスチームの運転のためのものです。20リットルのポリタンクに蛇口を付けただけ。主要な工作は脚の部分です。

量産型ポイントレバー

本線のポイントを電動とし、その他、引込線のポイントは手動とする、という方針が決まったため、これを量産しました。丸い部分はプラカラーの蓋です。

ポイントマシン

2004年にダブルリバースの本線が開通しました。これらを切り換える4つのポイントをモデルニクスのポイントマシンで作動させることにしました。操作は無線で、デジタル制御です。このマシンは、動力にラジコンのサーボモータを使っていて、バッテリィを内蔵していますので、配線の必要がありません。

ダルマ転轍機(実物)

上の方で模型について書きましたが、こちらは実物です。オークションで入手しました。重量が250kgもあるため、荷物を受け取るときが一番大変でした。現在は、南庭園の一角で、枕木の上に設置されています。

腕木信号機

4分の1スケールを目安にして自作しました。いろいろな材料を寄せ集めてできています。腕とメガネはベニア板。柱は塩ビパイプ。トップの部分は木製。後部のハシゴは真鍮製です。ライトは防水型懐中電灯をそのまま利用しています。アクリルの赤がなかったため、青と黄色になっていますが、いずれは赤にするつもりです。

標識

本線にいろいろな標識を立てました。デザインは、弁天ヶ丘線のオリジナルです。平面交差、踏切、勾配、その他注意事項に対するサインです。プラバンに、文字をマスキング+吹き付けで書きました。

<その他>

機関車運搬用スロープ

デキ3が小さいくせに重いのです。一人で持ち運べない。しかたなく、タイヤのある台車に乗せて移動させます。部屋から外へ出すときのスロープを作りました。荷物が梱包されていたときの板を利用したので、裏側に住所とかが書かれています。

最後に台車から線路へ下ろすときのリレーラにもなる、という優れものです。欠点は、うち以外では使えない、つまり汎用性がない、ということでしょうか。

2003年にガレージが完成したため、この設備は不要になり、廃棄処分となりました。

信号燈

古い信号燈をレストアして、普通の乾電池で使えるように改造したものです。懐中電灯の代わりになりますし、赤や青の信号燈にもなります。

その後、この大きい方は、6号機ビッグワークに取り付けられました。

2001年記念乗車券

弁天ヶ丘線の営業は秋(10月)から春(5月)までです。この切符は最初に開通した2001年の10月を記念して作られました。なんとこれだけの小さな面積に誤植(スペルミス)が3箇所もあるというスペシャルバージョンです。発行枚数は30枚程度で、既に入手は困難です(森の書斎にありますけれど)。

2002年記念乗車券

開通1年を記念して作られた記念乗車券。2003年の5月まで有効です(乗るともらえる、という意味ですが)。

2003年記念乗車券

開通2年を記念して作られた記念乗車券。2004年の5月まで有効です。この切符は、『ミニチュア庭園鉄道』に付属しています。

2004年記念乗車券

開通3年を記念して作られた記念乗車券。2005年の5月まで有効です。この切符は、『ミニチュア庭園鉄道2』に付属しています。

2005年記念乗車券

開通4年を記念して作られた記念乗車券。2005年の12月まで有効です。この切符は、『ミニチュア庭園鉄道3』に付属しています。

2005年夏期限定記念乗車券

2005年第6回国際鉄道模型コンベンション参加を記念して作られた記念乗車券です。コンベンション会場にて配布しました。

2006年春期限定記念乗車券

2006年の春期オープンディを記念して作られた記念乗車券です。オープンディの参加者だけに配布しました。

2006年夏期記念乗車券

2006年第7回国際鉄道模型コンベンション参加を記念して作られた記念乗車券です。コンベンション会場にて配布しました。

2007年夏期記念乗車券

2007年第8回国際鉄道模型コンベンション参加を記念して作られた記念乗車券です。コンベンション会場にて配布しました。

2003年記念ピンバッジ

開通2年を記念して作られた記念バッジ。大変貴重なものです(笑)。

2005年記念ピンバッジ

開通4年を記念して作られた記念バッジ。意外に貴重なものです(笑)。

2007年記念ピンバッジ

開通6年を記念して作られた記念バッジ。適度に貴重なものです(笑)。

/☆Go Back☆/