| カーブース廟 (塔墓) |

神谷武夫

世界一の高さのレンガ造の塔 イランでは塔状の墓廟が発展し、その最初期にして最大のものが「カーブース廟(ゴンバデ・カ−ブース Gonbad-e Qabus, 1006/7年)」である。そして、単に塔墓の代表としてばかりでなく、イラン建築の最高傑作の一つであり、現代の建築家に最もアピールする建築作品ではないかと思う。つまり、装飾が少なく、焼成レンガという素材のみで構成した 幾何学的な純粋造形であり、そのスケール感ともども、圧倒的な魅力と迫力をもって聳えている。一千年も前のモダニズムの建築と見立てても十分に通用する。レンガ造の塔としては世界一の高さ(51m)であり、2012年にユネスコ世界遺産にも登録された。

カーブースはズィヤール朝 (927−c.1090) の君主 (r.978-1012) であった。ズィヤール朝というのはイラン北西部、カスピ海南岸の山岳地帯に住む山地民族のダイラム人が作った地方王朝 (930−1090) で、創設者の名前(Ziyâr) に由来する。カーブースの正式の名前はカーブース・ブン・ヴァシュムギール・ブン・ズィヤール(Qâbûs ibn Vashmgîr ibn Ziyâr、ズィヤールの息子のヴァシュムギールの息子のカーブース)というから、3代目の王だったように見えるが、実はズィヤールの父のヴァルダンシャーから数えて4代目に当る。この時代 イランは一種の戦国時代で、父のヴァシュムギールの代からサーマーン朝など周囲の国と戦乱が続き、王位継承も領土の帰属も変転を極めた。サーマーン朝から奪ったゴルガーン地方は何度も奪い返され、最終的にカーブースの才覚でズィヤール朝のものとなった。彼の廟も旧ゴルガーンから3kmの町に建てられ、現在はその町の名がゴンバデ・カーブースとなっている。

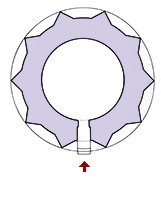

カーブース廟の平面図と断面図、1006/7年

ただ この塔が建設されたのは、凋落しつつあったバグダードのアッバース朝を離れて10世紀頃から起こった「ペルシア・ルネサンス」の初期であり、まだペルシア建築が確立していず、というより、イランで発展する塔墓建築の先駆者であるにもかかわらず、後にも先にもない高さ51mものレンガ造の塔を建設させたというのは、途方もないことであった。そこが中枢都市から3kmも離れた荒野であったこともあり、これがカーブースの墓であることを疑う向きもある。 イスラームの聖者廟 イスラーム建築において、モスクに次いで幾多の名作を生んだのが墓廟建築である。墓の上に屋根をかけたものを廟と呼んでいるが、東方イスラーム圏においては、金曜モスクよりも壮大に、豪華につくられたものが少なくない。廟には2種類あり、聖者信仰による参詣(ジヤーラ)の対象としての聖者廟は宗教建築とみなせるが、王侯貴族の権威づけや顕彰のための廟は世俗建築である。しかし両者のあいだに建築様式の区別はなく、しかもモスクやマドラサともほとんど同じ語彙によって組み立てられるので、王侯の廟でさえも宗教建築のような姿をしている。

カーブース廟の内部見上げと外観

イスラームが廟建築をつくるようになったのは、多分にキリスト教の影響であったのだが、そのキリスト教においては、初期には各地に殉教者廟(マルチリウム)を建てたものの、後には聖人のためであれ王侯のためであれ、偉大な廟建築を発展させるということがなかったのと比べると、イスラームにおける墓廟建築への傾倒は、少々異様にみえるほどである。なぜムスリムはそれほどに墓廟を愛好したのだろうか。しかもムハンマドはそれを好まず、最初期のイスラームにおいては 墓廟の建設や墓参が禁止されていたというのに。 イスラームでは火葬をせず(それは地獄で業火に焼かれるのと同じことだから)必ず土葬にするので、その上に土を盛りあげる墓だけは必要となる。これが石棺となれば地表に平らな墓石が見え、頭部には墓標を立てるようになる。トルコのアフラトにはセルジューク朝時代からの広大な墓地があり、無数の墓標がすべて同じ方向を向いている。イスラームでは遺体の右の脇腹を下にし、顔をマッカの方向(キブラ)に向ける決まりになっているからである。ムハンマドの墓もまたそうしたものだった。632年に没すると、マディーナの家の一室の下に、特別な飾りもなしに埋葬された。それが、神の前にはすべての人間が平等であるという、イスラームの理念の実践なのだった。彼の墓が立派なものとなるのは、706年にウマイヤ朝のハリーファ・ワリード1世がムハンマドの家(最初のモスク)を、大規模な「預言者のモスク」に建てなおす時である。現在の巨大なマディーナのモスクにおいても、内部にムハンマドの廟が設けられていて、マッカの巡礼者は必ずマディーナに行き、ムハンマドの意思とは逆に、この廟に参詣をする。

カーブース廟の上端と下方にカリグラフィー帯がある イスラーム圏の各地に聖者廟が建てられ、巡礼地ともなるが、このように墓廟建築が盛んになった原因は、まずイスラーム以前からの聖者信仰の習慣があったこと、モスクは主に男性用であったから、女性はマザール(トルコ語ではチュルベ、インドではダルガー)と呼ばれる聖者廟に参詣したこと、スーフィズムの発展によって尊崇すべきスーフィーの墓所が各地につくられたこと、そしてモスクにおいては もっぱら神を礼拝したのであるから、願いや祈りの現世利益を求める相手は神ではなく、霊力を備えた聖者の廟であったこと、等が挙げられる。

聖者廟の周囲にはしばしば修道所(ハーンカー)や救貧院、同じ教団の後続スーフィーの廟などが加えられた。こうして一大宗教団地のようになった聖所を、東方イスラーム圏ではダールガー、あるいはマクバラーとよぶ。デリーのニザームッディーン廟やアジュメールのムイーヌッディーン廟はその代表で、参詣者は毎日 引きも切らない。

イスラームの王侯の廟 廟はアラビア語でクッバとよばれる。これはドームを意味し、木材の不足する中東において、墓の上に屋根をかけるにはドームが用いられたことを示している。その原型はペルシアにおけるゾロアスター教の拝火神殿に求められよう。4つのアーチの上にドームをかけ渡したもので、チャハル・ターク(4アーチ)形式という。クッバはペルシア語ではグンバドあるいはゴンバド、トルコ語ではキュンベットという。皆、同じ語源である。

(From Patrick Ringgenberg "Guide Culturel de l'Iran" 2006)

現存最古の廟は サーマッラーのスライビーヤ廟で、八角形の墓室を周歩廊が取り巻き、墓室の上にドーム屋根がかけられていた。この形式の起源がキリスト教の殉教者廟(マルチリウム)であることを思えば、用途は記念堂であっても、同じ影響関係にあるイェルサレムの『岩のドーム』(687-692) が、イスラーム最初のクッバだと言えよう。その内部の華々しいモザイク装飾は、後の豪華な廟建築を予告しているかのようである。しかし本格的な廟建築が建設されるのは、10世紀まで待たねばならなかった。 12世紀になると いっそう廟建築が盛んになるが、同時に、廟をモスクやマドラサに併設することが行われた。前述のように、廟建築というのは本来のイスラームの教義に反している。しかしトルコ系やモンゴル系の民族は死者を敬い顕彰する欲求が強く、これを少しでも正当化するために 宗教施設と組み合わせ、王侯の廟を聖者廟のように見せた。壁にはカリグラフィーでクルアーンから引用をし、さらには廟の中にミフラーブをしつらえ、モスクとの同一化を図ったのである。 王侯の廟は国家の記念造営物ともなり、潤沢な予算と有能な建築家の手によって高度な建築作品へと昇華する。本来のイスラーム建築の内向性や皮膜的建築の性向に対して、中央アジアからインドにおける外観重視の建築への欲求が、東方イスラーム圏における廟建築の大発展をもたらした。ティムール朝のグーリ・アミール廟やムガル朝のフマユーン廟、そしてタージ・マハル廟へと、幾多の傑作を生んだ。これらは二重殻ドームで、モニュメンタリティをいっそう強めている。中にはこうした風潮を好まず、ムハンマドの教えに忠実たらんとする君主もいた。ムガル朝第6代皇帝のアウラングゼーブは 遺言によって、塀で囲まれただけの簡素な墓に葬られている。けれどもこれは例外であって、権力者は概して自己顕示欲にあふれ、生前から自身の廟を計画することが多かった。 廟がクッバである限り、正方形プランにドーム屋根となるので、建築のヴァリエーションは多くない。一般に中庭型はとらず、インドでは広大な四分庭園の中央に彫刻作品のように建てられた。エジプトではモスクやマドラサ、ハーンカーなどと組み合わせられることが多く、集合的な造形の一部にドーム屋根がかけられる。セルジューク朝のトルコでは墓塔の流れをくんで、アルメニア風の円錐屋根を戴くキュンベットを建造した。小規模なものが多いが、内部はドーム天井で二重墳墓形式をとっている。

パキスタンのジンナー廟と、トルコのアタチュルク廟 近代になっても廟は建てられた。パキスタンのジンナーの廟 (1960-71) は クッバであるが、トルコのアタチュルクの廟 (1944-53) は、政教分離をした大統領らしくドーム屋根がない。むしろギリシア神殿のような印象である。これらに対してサウジ・アラビアのワッハーブ派は厳格派で、決して廟を建てない。彼らの自称のムワッヒドゥーン(一神論の徒)は12〜13世紀にマグリブとスペインを支配したムワッヒド朝の流れをくんでいる。それらの地方にはあまり廟がなく、本格的なサード朝の廟がマラケシュに建設されたのは、16世紀になってのことだった。 ササン朝ペルシア(現在のイラン)も7世紀半ばにイスラーム軍に征服され、その後2世紀にわたってウマイヤ朝の首都ダマスクスと アッバース朝の首都バグダードの支配を受けた。かつてのペルシア帝国の栄光はついえ去り、7、8世紀はペルシアの「沈黙の世紀」と呼ばれる。ウマイヤ朝時代のモスクは すべて失われたが、アッバース朝時代のものは、わずかにひとつ、ダームガーンのターリク・ハーネ・モスクのみが残っていて、これがイランに残る最古のモスクである

ムハンマドの時代から遠ざかるにつれて、イスラーム建築も次第に華美なものとなり、ハリーファやスルタンの権力表現の場所ともなった。ペルシアでは地味なレンガを飾るために彩釉タイルを発展させ、構造と無関係なムカルナス装飾さえも開発した。さらにインドではモスクや廟を彫刻的な外向きの建築に転換させたりもしたが、それでもなおイスラーム建築は偶像彫刻がないこと、装飾が平面的な枠組みに納まる幾何学紋、植物紋、カリグラフィーに限定されるがゆえに、他の文明の建築よりも ずっと禁欲的に見える。 カーブース廟の系譜

そうした抑制された装飾の建築のなかでも、最も鮮烈な印象を与えるのはイランのゴルガーンの近くに建つ カーブース廟(Gonbad-e Qabus

ゴンバデ・カ−ブース)であろう。星形プランをしたレンガ造の塔墓で、外周壁の頂部と下の方に碑銘のカリグラフィーが1本ずつまわっているのが唯一の装飾である。あるいは、構造体としてのリブ(バットレスというべきか)そのものが抑制された装飾であるとも言え、実に力強く印象深い、幾何学的な建築作品である。 それは さておき、イランで発展した塔墓建築の系譜を調べてみよう。初期のペルシア建築としても、11世紀初頭のカーブース廟は 最古参であると言えるが、この地方(ゴレスターン、ホラーサーン、マーザンダラーン)には 小規模ながら多くの塔墓が見られる。まず東方、マシュハドに近いラードカーンにある塔墓は13世紀末で、カーブース廟の高さを4分の1ぐらいに短縮した感じで、建築的原理は全く同じである。ただ円筒形の壁面に付くリブが 半円形をしていて、すき間なく並んでいる。

ラードカーンと ビスタームの塔墓 次にゴンバデ・カーブースの南、シャールードの手前6kmぐらいのビスターム(バスターム)の町に建つ バーヤジード・ビスターミ−廟は14世紀初頭の作で、壁面に並ぶリブは、カーブース廟と同じ90度の角型である。 壁面に鋭い垂直線が多く 背も高いので、ドーム屋根が小さく感じられる。おそらくこのドームは天井として、この上に円錐屋根をかけるつもりだったろう。その場合に二重殻が中空であるかどうかは問わないが、この廟のすぐ近くのカーザーン・ハーン廟は、中空の三重殻屋根をしている。

ビスタームのカーザーン・ハーン廟とその断面図 イランの塔墓には円形リブが並ぶものと角型リブが並ぶものがあることがわかったが、これが東方に伝えられて、インドの最初のモスク(クッワト・アルイスラーム・モスク)に属するクトゥブ・ミナールでは、ペルシアの2種の塔墓を合わせ、第3層は角型リブ、第2層は丸形リブ、第1層は混合型として、多彩な変化をつけている。第4層を円錐屋根にしていれば、より魅力的になったかもしれない。建立はカーブース廟の200年後だが、高さはずっと高い72.5mである。内部には螺旋階段があって、頂部まで登れるようになっている。

クトゥブ・ミナール(インド)と ダームガーンの塔墓 ゴルガーンの南約90kmのダームガーンには初期(11世紀半ば)のチェヘル・ドフタラン廟があり、カーブース廟の半世紀遅れの1054年の建設だが、この壁面には まったく リブがつかず、また ドームと円錐形の中間的な 砲弾形屋根を戴いている。イランの墓塔形式の模索期だと言えようか。ダームガーンには もっと大きな塔墓、同時代のアラムダール廟があるが、やはりリブがなく、半球ドーム屋根である (1026年)。 ダームガーンの郊外のメフマンドゥストには、やはりレンガ造のマスム・ザーデ廟が建っている。セルジューク朝の1096年の建立で、12角形の浅い星型プラン。屋根が失われているが、おそらくカーブース廟のように 円錐屋根を戴いていたと思われる。ドラム部分はかなり装飾的で、ムカルナス、カリグラフィー帯、幾何学紋と休む間もなく並んでいる。それに比べると下部の壁面はリブが控えめで、爽やかなデザインとなっている。

メフマンドゥストと カズヴィーンの塔墓

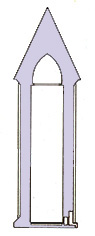

イラン(ペルシア)では上に見た以外にも様々なヴァリエーションのデザインを施された塔墓が、全国、といっても主に北部で建てられた。しかしカーブース廟のような雄大な塔墓は、二度と建てられることがなかった。ただ 時代が下るにつれて釉薬レンガや彩釉タイルが発展し、レンガ造の上に仕上げ材として用いられるようになるので、かなりカラフルになる。その一例として、テヘランよりも西方のカズヴィーンの小塔墓を挙げておこう。モンゴル時代の1350年に建立されたハマドラー・モストーフィー廟である。青緑の釉薬をかけたレンガ積みの円錐屋根が鮮やかである。軒にはタイル貼りのムカルナス列と 青のカリグラフィー帯がアクセントをつけている。 では、ペルシアの塔墓の円錐屋根というのは、どこに起源があったのだろうか。それは、アルメニアである。民族大移動のように 中央アジアの遊牧民族であったトルコ(チュルク)族が次第に征西して中東に定住するようになると、それまで得意でなかった建物を建設しなければならなくなった。中東で最も建築を発展させていたのは、南のシリアと北のアルメニアであった。モンゴル族やトルコ族はアルメニア人の建築家や技師、職人を雇って、実用的ならびに記念的建物を建て、都市を建設していったのだった。ペルシア建築やトルコ建築には、アルメニア建築の技術と美学が流れ込んだ。円錐屋根は、そのひとつである。アルメニア建築がキリスト教建築として花開くのは5世紀から7世紀、ヴァガルシャパトを皮切りに今のアルメニア共和国よりもはるかに広い「大アルメニア」において、十字形プランの交差部にドーム天井を架け、その上に円錐あるいは 角錐屋根を架けた聖堂を建てていったのである。

シシアンの聖ホヴハネス聖堂と ルサホヴィットの聖母聖堂(アルメニア)

ペルシアの円錐屋根の塔墓はトルコに浸透していった。アフラトの町と墓地には、円錐屋根の廟(キュンベット)が数多く見られる。セルジューク・トルコでは、モスクは陸屋根、廟は円錐屋根とするのが一般的となる。   アフラトの円錐屋根の小廟群(トルコ)と、 プロヴディフの鉛筆型ミナレット(ブルガリア) 最後に、アルメニアの円錐屋根の、東方への影響を一言すると、円錐屋根は中央アジアを経てインドに入った。ヒマラヤの木造寺院には頂部が円錐形の多層型寺院が多くある。パラーシャルのパラーシャル・リシ寺院はその典型である。また、南のケーララ地方のヒンドゥ寺院にも、3タイプのひとつとして円錐屋根が存続している。ヒマラヤと違って、ヴァイコムのシヴァ寺院のように 大屋根となることが多い。   ヒマラヤのパラーシャル寺院と ヴァイコムのシヴァ寺院(インド)

( 2009 /02/ 01 ) |

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp