| スレイマニエ と セリミエ |

神谷武夫

| スレイマニエ と セリミエ |

神谷武夫

|

トルコ史上最大の建築家は、シナン・ブン・アブドゥルメンナンという。トルコ語やペルシア語で 建築家のことをミマルといい、ミマル・シナンといえばトルコ人で知らぬ者はいない。というのも、イスラーム社会では 偶像崇拝が厳しく禁じられているので、絵画や彫刻のような生き物の形(偶像)を描く芸術は十分に発達せず、芸術家は建築家によって代表されたので、シナンは トルコの国民的芸術家となったからである。 しかし シナンのパトロンは、オスマン帝国の絶頂期を築いて 46年もの長きにわたって皇帝(スルタン)であったスレイマン帝(位 1520-66)であって、終生変わらずに シナンを宮廷建築家の主任として遇したから、シナンの活躍の場は 国家の権力と財力を背負って 絶大なものだった。そしてオスマン朝は 世俗的権力と宗教的権力を併せもっていたから、ヨーロッパにおける 皇帝とローマ法王との対立抗争のようなものも トルコにはなかった。 ヨーロッパのカテドラルが完成までに数十年、時には百年以上もかかったのに対し、スルタンの信任を受けているかぎり、シナンはどんなに巨大なモスクも 10年以内に完成させることができ、ヨーロッパの建築家よりも はるかに多作でありえたのである。

イスタンブルの聖ソフィア大聖堂とスレイマニエ

とはいえ、彼が建築家としてのキャリアを始めたのは、宮廷の主任建築家に抜擢された 48歳頃からのことで、ずいぶんと晩成の人であったと言える。そもそもは 21歳の頃に、生まれ故郷のアーウルナスというアナトリアの村で「デヴシルメ」に徴用されたことに始まる。デヴシルメというのは オスマン朝における人材登用制度で、領土内のキリスト教徒から頭脳明晰、眉目秀麗な少年を選抜し、スルタン直属の 奴隷官吏や軍人とするものである(ムスリムのスルタンが、クリスチャンの家庭から人材を登用するというのも、奇妙な制度ではあったが)。

シナンは優秀な成績のもとに、皇帝の近衛兵たるイェニチェリ軍団で 歩兵隊長や工兵隊長になり、ついにはスルタンの親衛隊長をも務めた。そしておそらく工兵隊時代に、各地で橋を架けたり、仮設の兵営を建設したり、征服地のキリスト教聖堂をモスクに改変したりして、建築の技術を身につけていったのだろう。

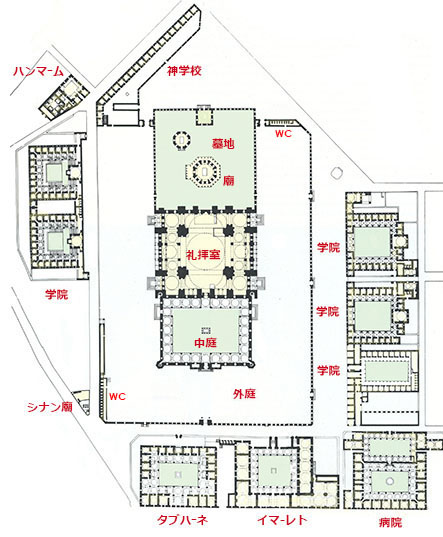

最初の大規模なモスクは、スレイマン帝の早世した王子・メフメトを記念する「王子のモスク」(シェフザーデ・ジャーミイ) だった。 57歳にして これを見事に完成させて腕を見せたシナンは、次いでスレイマン帝自身の大モスクを イスタンブルの一番高い丘の上に建てることを命じられる。彼はスレンダーなミナレット(礼拝の呼びかけをする塔)を 従えた大小のドーム屋根によるアンサンブルで 首都の頂部に聳える一大モニュメント、「スレイマニエ」を実現し、イスタンブルの都市景観を決定したのである。モスクの周囲には 学校や病院、修道所、救貧院などを配して、キュリエと呼ばれる一大公共施設群に 統一したデザインをほどこしている。

スレイマニエの礼拝室内部と、ミナレット

さて イスタンブル(征服前は ビザンティン帝国の首都、コンスタンティノープル )は ビザンティン建築の最高傑作、キリスト教の 「聖ソフィア大聖堂」(532〜537年)があった。それは オスマン朝がイスタンブルを首都とするよりも 9世紀も前の建設であるにもかかわらず、その大ドーム天井の壮大な空間は オスマン朝の建築家たちを圧倒した。この聖ソフィアとの対決こそが、シナンの創作意欲の 主要なテーマだったと言える。

イスタンブルのスレイマン廟と、エディルネのセリミエ 建築はその規模のゆえに 一人で設計・監理できるものではなく、多くのスタッフの協働を必要とする。シナンが生涯に 300以上もの作品を実現しえたのは、彼の指示のもとに大勢のスタッフが図面を描き、現場に通ったからである(彼が率いる 宮廷の設計組織は、現代の設計事務所のあり方とよく似ていた)。そしてまたシナンが、当時としては非常に長命の 90歳後半まで設計を続けたことにもよる。 そのことは、大規模な作品を 50歳過ぎてから始めて 90歳までつくり続けた 20世紀の建築家、フランク・ロイド・ライトの人生を髣髴とさせる。けれどもシナンの作品は、ライトの建築ほどに 表現のバラエティを持たない。スレイマニエも 王子のモスクも、また その他のモスクも、どれも外観は それほど代わり映えせず、ライトのように一作ごとに人を驚かせるような造形はしなかった。

この点で シナンの創作活動は、やはり多作だった音楽上のバッハに似ている。 バッハの音楽にあまり派手さはなく、どの作品も互いに似た 地味な印象を与える。バッハが探求したのが 外面的な華やかさよりも 内面的な論理であったとするなら、シナンの作品もまたそうであったと言える。 その意味で、バッハの最高傑作である「フーガの技法」に相当するのが、エディルネ(かつての アドリアノープル) の大モスク、「セリミエ」である。

スレイマン帝の跡を継いだセリム2世(位 1566-74)は、自身に関係の深いエディルネの町の丘の上に、スレイマニエに匹敵する大モスクを建てることを命じた。80歳になるシナンが全精力を注いだ このモスクの工事は 1569年から 75年までかかった。ところが セリム2世はその完成の前年に死去してしまうので、シナンは またしても スルタンの廟を、イスタンブルの聖ソフィアの境内に建てることとなる。したがってシナンは一度も失脚することなく、セリム 1世、スレイマン大帝、セリム2世、ムラト3世の4代のスルタンに仕えたことになる。 さて、オスマン建築は、アルメニア的なセルジューク建築とは 明確に異なった方向に進んでいた。その最大の特徴は、ドーム屋根を大発展させたことにある。世界の建築の中でも、ドーム屋根を これほど駆使した建築は オスマン建築をおいて無い。それは アラブ型の列柱ホール式と対極をなし、内部に ほとんど柱のない大空間を、石造でありながら まるでテント屋根でもあるかのように、薄い皮膜のドーム屋根で 軽々と覆ったのである。 初期のモスクは小規模なドームであったが、決定的な転換点は、ビザンティン帝国を倒して、その首都の最高傑作である 聖ソフィア大聖堂を獲得し、これをモスクに転用したことだった。オスマン朝の建築家たち、なかんずくシナンは、このビザンティンの大ドーム建築に追いつき 追い越すことを 最大の目標とした。ついに それを成し遂げたと シナン自身が考えたのが、エディルネのセリミエである。

衰えることのない創作意欲を持ち続けたシナンは、大ドームの さまざまな架構法を試み続けてきたが、セリミエにおいては 八角形のプラン を採用した。スレイマニエでは ドームを支える4本の大柱が 強い存在感をもってしまったが、ここでは8本の柱に架かる8つの連続アーチで、ついに聖ソフィアを凌駕する 直径 32メートルの大ドーム屋根を 軽やかに支持したのである。

エディルネのセリミエのドーム天井

聖ソフィアにおいては、アプス(後陣)に聖母子像が、ドーム天井にはキリストが 偶像が描かれ、その物語性が 空間に神秘性を与え、ほの暗い全体と、そこに射し込む明るい光の対比が、それを一層きわだたせる。それに対して セリミエにおいては、壁面とドーム下部の多数の窓からの光が 室内のすべてをくまなく照らし出し、暗いところ 隠されたところが一切なく、あたかも 宇宙空間そのものに包まれているような印象に捉えられる。

シナンは セリミエの外観において、ほとばしるような4本のミナレットで シンメトリックに大ドーム屋根を囲み、何キロも離れた地からも眺められる、真にシンボリックな姿を 都市に与えた。一方、オスマン朝では モスクに再び中庭を設けるようになったが、アラブ型のように 礼拝室と連続させてはいないから、むしろ前庭というのが ふさわしい。そして周囲の広大な敷地に 学院や病院なども併設した複合体となっている。これはキュリエと呼ばれ、王侯貴族がワクフ(寄進財産)とした公共福祉施設である。西側には 施設維持の収入源として、シナンの弟子のダウド・アーによって バーザールが増設された。

イスタンブルに 40以上もの金曜モスクを設計して 首都の都市景観をつくってきたシナンは、イスタンブルの スレイマニエ・キュリエの一角に 住居を構えることを許されていた。妻と一男二女、そしてたくさんの孫に囲まれたシナンは、バッハと同じように家庭的な人であった。1588年に世を去る以前、この聖所に自身の墓とサビール(給水所)を設けることができたことからも、いかに彼が オスマン帝国から敬われた建築家だったかがわかるだろう。 (2007/12/25「ACT 4」) |

夢枕獏の小説 『 シナン 』

2004年 11月発行、中央公論新社

その建築的発展の詳細を知りたい向きは、拙訳書 『 イスラムの建築文化 』 をお読みいただきたい。216ページから 14ページを費やして 詳しく記載されている。また、フランス語を読まれる方には、同著者アンリ・スチールラン (Henri Stierlin) の "スレイマン帝とオスマン建築 Soliman et l'Architecture Ottomane" (スレイマン帝を フランス語では ソリマン という)Office du Livre, 1985 を お勧めしたい。スレイマン大帝とシナンが手をたずさえて オスマン建築の最盛期を作っていった過程が、豊富なカラー写真と図面を駆使して解き明かされている。

偶像崇拝が禁じられたイスラーム世界では、絵画や彫刻、演劇や舞踊が ヨーロッパや日本のようには十分に発展しなかった。したがってイスラーム芸術は 建築、庭園、文学、書道といった、形象的でない分野で発展した。とりわけ建築は イスラーム文化を代表するものとして重要な位置を占めている。そのイスラーム世界の建築家の代表選手であるシナンについて、日本の作家が小説を書いたことに、私がアジアの建築に入り込んだ頃とは隔世の感を覚えるのである。 ところで、この小説で不思議なのは、スレイマン帝の妃 ロクサーヌや、友人ハサンの妻 ピュスティアは登場するのに、シナンには 妻も恋人もまったく現れないことである。この、あまりにも偉大な建築家に対しては、小説家の想像力をもってしても、卑俗な女性関係を描くのが ためらわれたのであろうか。 ( 2005 /01/ 04 )

<追記>

拙著『 イスラーム建築 』の第1章「イスラーム建築の名作」で、21作品のうちの1つとして セリミエのモスクを取り上げていますが、出版社の彰国社が おかしなことを理由に、ほとんど本ができあがっているにもかかわらず、出版拒否を し続けています。 詳しくは、ここをクリック してください。

( 2007 /11/ 20 ) |